Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdf

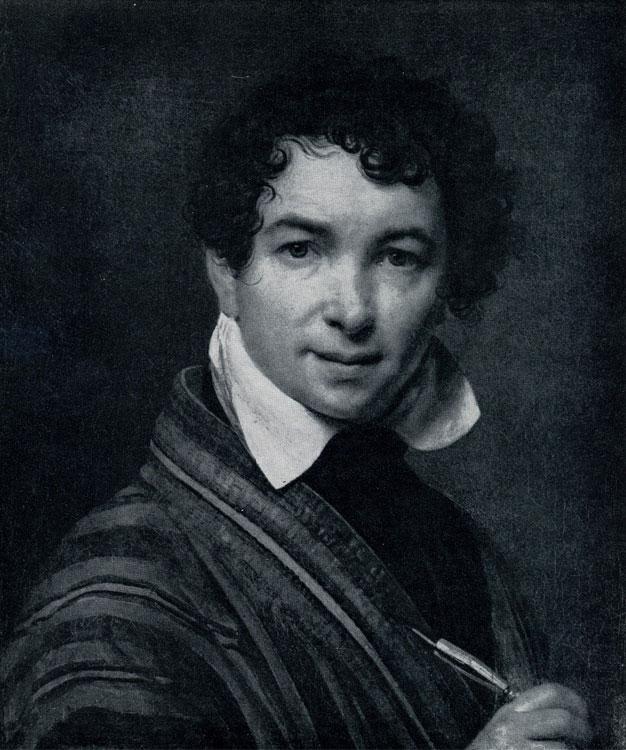

О. А. Кипренский. Автопортрет. 1828 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 186

Эта тенденция еще более отчетлива в автопортрете 1828 г. (ГТГ) и в портрете А. Р. Томилова (1828; ГРМ). В первом из них отсутствует волевое напряжение и творческий подъем, присущий юношеским автопортретам Кипренского. В несколько робкой полуулыбке, в складках век, нависших над глазами, чувствуется усталость. Можно предположить, что здесь нашла косвенное отражение действительная эволюция мироощущения Кипренского, столкнувшегося в 20-х гг. с глубоким равнодушием

официальной России к его искусству. Выражение усталости и горечи есть и в лице Томилова, в его глазах, в опущенных углах губ. Художник фиксирует здесь изменения, которые вносит в сознание человека жизненный опыт.

В этих трех портретах романтически приподнятое утверждение достоинства человеческой личности сменяется более трезвым взглядом на человека, на его место в жизни, что указывает рождение нового периода русской культуры. Насыщенная цветовая гамма, эффекты светотени уступают место большей пластической четкости, более спокойному цветовому решению. Новая фаза творчества Кипренского выразила собой эволюцию, переживаемую в эти годы всей передовой частью русского общества, у которой разгром восстания декабристов и наступившая вслед за этим правительственная реакция разрушили социальные иллюзии. Рухнули надежды на социальный прогресс России ближайшего будущего и, следовательно, вера в возможность гармонического развития человеческой индивидуальности.

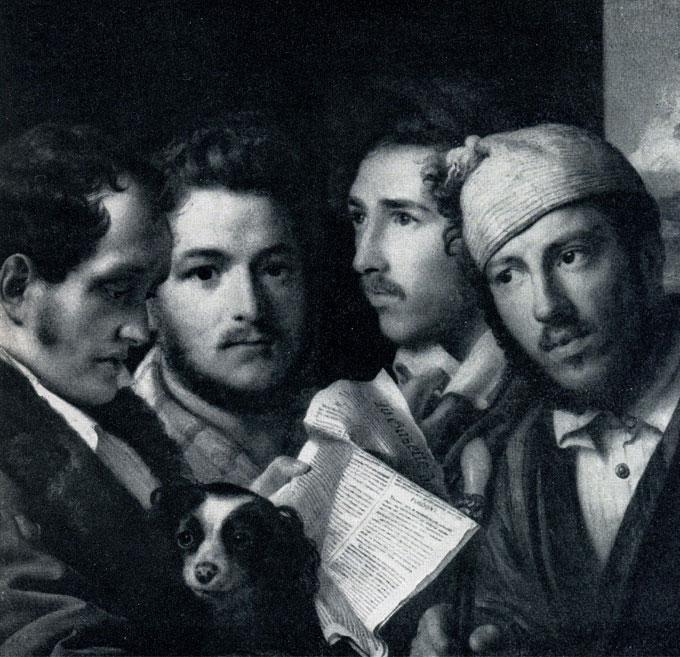

О. А. Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 187

В 1828 г. Кипренский уехал в Италию, откуда ему уже не суждено было вернуться. Последние годы жизни были периодом интенсивных творческих исканий, примером чего могут служить «Читатели газет в Неаполе» (1831; ГТГ) — групповой портрет польских путешественников, читающих в Неаполе статью о политических событиях в Польше. Во многом несовершенная, эта работа художника представляет интерес как один из наиболее ранних в русском искусстве групповых портретов, изображающих не членов одной семьи, а круг единомышленников, людей, объединенных общими взглядами. Он важен также как одна из первых попыток в русском искусстве построить групповой портрет исключительно на психологической взаимосвязи персонажей. Однако в большинстве своем искания Кипренского тех лет шли по ложному пути. В портретах образ утрачивает большей частью свою былую значительность и цельность. Во многих случаях его

произведения исполнены духа ложной, внешней романтики. Творческий кризис объясняется, по-видимому, тем, что, будучи человеком, сложившимся целиком под влиянием событий и идей конца 18 и начала 19 в., он не смог найти себе места в той сложной обстановке, которая сложилась в России после разгрома декабристского восстания.

К числу крупнейших русских портретистов первой половины 19 в. принадлежит и Василий Андреевич Тропинин (1776—1857). Как и Кипренский, раскрывает он в своих портретах ценность человеческой личности во всей конкретности ее внешнего облика и своеобразия ее духовного мира.

Однако в противоположность Кипренскому, стремившемуся показать человека, всем своим существом ощущающего исторические события эпохи, Тропинин дал более интимный облик своего современника, представив его в частной жизни. Помимо портретов Тропинин разрабатывал в своем творчестве и бытовую тематику, что делает его одним из основоположников русской жанровой живописи.

Сын крепостного крестьянина, Тропинин был отдан владельцем в Академию художеств, где учился у портретиста Щукина. Однако образование его было вскоре прервано: помещик отозвал его в деревню, где художник соединял работу домашнего живописца с исполнением обязанностей дворового человека. Тропинин получил свободу лишь в 1823 г., после чего поселился в Москве.

В. А. Тропинин. Портрет сына художника. Ок. 1818 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 195

Ранний период творчества Тропинина (1800—1810-е гг.) известен относительно мало. Лучшая из работ этого периода — небольшой погрудный портрет сына художника (ок. 1818; ГТГ), замечательный душевной теплотой и безыскусственностью, с которой художник передает облик худенького светловолосого мальчика с несколько задумчивым, но в то же время живым выражением лица. Декоративность цветового решения портрета с его общим золотисто-коричневым тоном живописи, свободная манера письма — все говорит о связях между творчеством Тропинина и живописью 18 в.

К 20-м гг. творчество Тропинина достигает своего расцвета. Лучший портрет этой поры и одновременно крупнейшее произведение художника — портрет Пушкина (1827; Ленинград, Музей А. С. Пушкина). Поэт изображен сидящим у стола, в простой непринужденной позе спокойно беседующего или размышляющего человека. В открытом взгляде поэта, в естественной непринужденности позы, в плавной линии плеч чувствуется какая-то оптимистическая ясность духа. Тропинин убедительно передает одну из характернейших особенностей натуры поэта: здоровую, жизнерадостную основу его мироощущения.

В. А. Тропинин. Портрет Булахова. 1823 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 196

Портрет Пушкина очень типичен для творчества Тропинина 20-х — начала 30-х гг. Простотой художественного замысла, жизнеутверждающей ясностью созданного образа, характером живописного языка ему — различным образом и в различной мере — близки такие произведения этих лет, как портреты Булахова (1823; ГТГ), гравера Н. И. Уткина (1824; ГРМ), К. Г. Равича (1825; ГТГ), неизвестного (возможно, Г. Гагарина, 1830-е гг.; ГРМ) и некоторые другие.

Художник стремится изобразить людей в состоянии умиротворенности и ясности духа, хотя его подчас интересуют и натуры с чертами внутренней неудовлетворенности. Здесь отражается особый склад жизни московского неслужилого дворянства с его независимостью, своеобразием и своеволием. Непринужденность, чувство собственного достоинства людей в портретах Тропинина носят часто оттенок внутренней, духовной свободы человека. Портретные образы Тропинина имеют ту же историко-культурную основу, что и портреты Кипренского, и являются в конечном счете одним из выражений гуманизма первого двадцатипятилетия прошлого века.

В. А. Тропинин. Кружевница. 1823 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 197

В 20-х гг. окончательно складывается и другой характерный для Тропинина вид живописного произведения. Им он вошел в историю русской жанровой картины. Речь идет о картинах типа «Пряхи», «Украинца с палкой» (20. гг.), «Кружевницы» (1823) (все в ГТГ). Здесь обычно переданы образы людей из народа в их характерном обличье. Фигуры изображены по пояс, на нейтральном фоне; они занимают первый (и единственный) план картины. Образы трактованы несколько идиллически, в духе сентиментализма. Тем не менее лучшие из картин такого рода отличаются замечательной поэтической цельностью

образа. Их нельзя назвать произведениями бытового жанра в полном смысле этого слова. В них нет сюжета, почти нет действия, однако элементы социального обобщения, пусть понятого еще очень условно, несомненно превалируют над чертами конкретной индивидуальности, которые сохраняются здесь от первых натурных впечатлений художника. Этот тип картины был одной из ранних форм русской жанровой живописи, характерной именно для этапа ее становления. Своим происхождением они связаны с 18 в. Прототипы их можно найти, например, в творчестве Боровиковского.

Конец 30-х — 50-е гг. представляют собой другой этап в творчестве Тропининапортретиста. В работах этого времени заметен (как и в поздних работах Кипренского) известный спад оптимистического вдохновения, с которым ранее утверждалась поэтическая цельность личности. Взгляд на человека становится более трезвым, в нем художник уже не видит черт своего идеала. Тропинин утрачивает сочность и свежесть палитры, его колорит становится холоднее, тональнее, письмо — суше, трактовка объемной формы — жестче. Вместе с тем психологический анализ в эти годы конкретнее и разностороннее. Здесь чувствуется новый Этап развития русского искусства, характеризующийся аналитическим отношением к действительности.

Художник ищет новых форм. В частности, у него складывается иной тип портрета — большой поколенный портрет со множеством аксессуаров, создающих в некоторых случаях ощущение бытового окружения. Пример — портрет Д. П. Воейкова с дочерью и ее гувернанткой (1842; ГТГ) задуманный как сцена прихода дочери в сопровождении гувернантки в кабинет отца. Во всех околичностях портрета подчеркнуто то, что говорит об образе жизни и привычках изображенных. Все это, вместе взятое, приближает портрет к бытовому жанру. В то же время Тропинин нащупывает пути создания образа общественно значительного. Таков, например, поздний автопортрет на фоне Кремля

(1846, ГТГ).

Обращение Тропинина к бытовому жанру в его «Кружевнице» и «Пряхе» не было случайным явлением в русской живописи первой половины 19 столетия. Именно в это время складывается на русской почве бытовой жанр как самостоятельный вид живописи. Характерно, что первоначально он формируется именно как изображение жизни русского крестьянина. Здесь находил свое выражение глубокий интерес передовых людей эпохи к темам, связанным с жизнью народа, к нравственному облику человека из народа, к его быту. Основой этого явления было выдвижение в эти десятилетия проблемы существования крепостного права как центральной проблемы русской жизни.

Огромное значение в становлении бытового жанра имела графика. Бытовая зарисовка документально-этнографического, а иногда и сатирического характера была широко распространена в конце 18 — начале 19 в. Существенна и роль карикатуры начала столетия, переживающей свой расцвет в связи с Отечественной войной. Одной из характернейших фигур русской графики начала века был А. О. Орловский (1777—1832), сын польского корчмаря, ученик Норблина, более половины жизни проведший в России. Прекрасно владея карандашом, пастелью, гуашью, акварелью, литографской техникой, он оставил после себя многочисленные зарисовки сцен русской жизни, от путевых набросков до больших законченных станковых рисунков. Его работам присуща большая живость, а подчас и сатирическая острота, однако в целом они не выходят за пределы фиксирования впечатлений внимательного, гуманного, но несколько стороннего наблюдателя.

Заслуга утверждения в русском искусстве бытового жанра как самостоятельного и полноправного вида живописи принадлежит Алексею Гавриловичу Венецианову (1780— 1847). Тема его творчества — жизнь русских крестьян. Его картины немноголюдны.

Сюжет обычно чрезвычайно несложен, действие развивается в очень медленном темпе. Это не столько рассказ о событии, сколько демонстрация человека в определенном жизненном окружении. Внимание художника сосредоточено на раскрытии внутренней значительности изображаемого, его поэтичности, эстетической выразительности. В произведениях Венецианова впервые в русском искусстве была многообразно и тонко раскрыта поэзия народной жизни.

Систематического художественного образования Венецианов не получил. Некоторое время он учился у портретиста В. Л. Боровиковского, а затем копировал в Эрмитаже картины старых мастеров. До 20-х гг. Венецианов работал главным образом в области портрета и сатирической графики. В конце этого периода в его творчестве наступил перелом. К этому времени у него складывается новое, собственное понимание задач искусства как правдивого воспроизведения окружающей действительности, и прежде всего человека в его бытовом окружении.

Венецианов покинул Петербург и поселился в деревне. Написанное здесь в начале 20-х гг. «Гумно» (ГРМ)—один из его первых опытов бытовой живописи. Здесь все подчинено задаче непосредственного изображения натуры. Художник ищет — еще очень наивно — и новых форм композиционного синтеза, пытаясь найти его в буквальном копировании реального, обусловленного бытом расположения предметов в интерьере.

А. Г. Венецианов. Спящий пастушок. 1823—1824 гг. Ленинград, Русский музей.

илл. 198 а