Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdfзданий, соединенных аркой и образующих огромное полукружие. Превосходя по протяженности Адмиралтейство, фасад Главного штаба отличается еще большей сдержанностью своего оформления. Так, коринфские колонны выступают лишь наполовину своего объема, почти не нарушая собой спокойной глади стен. Основное внимание зрителя обращается на великолепную двойную арку. Последняя, оформляя улицу, соединяющую площадь с Невским проспектом, становится композиционным узлом всего комплекса, в ней сходятся огромные полукружия фасада Главного штаба.

Общее перспективное сокращение здания хорошо воспринимается зрителем благодаря ясным горизонтальным членениям фасада, тягам. Переход от горизонтальных членений к вертикальным устоям арки подготавливается колоннадами (по восемь колонн) по обеим ее сторонам и утверждается двумя выступающими парами колонн самой арки. По контрасту с остальными частями сооружения она богато оформлена бронзовой скульптурой — фигуры воинов, военная арматура, фигура летящих Слав. Скульптурное убранство завершается венчающей арку и все здание торжественной колесницей Славы, исполненной величия, мощи и размаха, звучащей как подлинный марш победы. Арка Главного штаба с ее скульптурой становится не только композиционным узлом нового здания, но и его художественным центром, раскрывающим образно-пластическими средствами монументально-декоративной скульптуры тему триумфа и торжества русских войск над Наполеоном. Скульптура арки Главного штаба была создана В. И. ДемутМалиновским и С. С. Пименовым, которые на протяжении многих лет сотрудничали с Росси.

Решение задач синтеза и создание единого ансамбля площади оказались настолько совершенными, что трудно сказать, что является доминирующим на площади: Зимний дворец с его богатой и многочисленной декоративной скульптурой или же здание Главного штаба с его аркой.

В 1834 г. было закончено сооружение одного из важнейших архитектурнохудожественных компонентов ансамбля Дворцовой площади — Александровской колонны (архитектор А. Монферран, автор колоссальной фигуры ангела — Б. Орловский). Позднее, в начале 1840-х гг., на площади было выстроено здание Штаба гвардейского корпуса. Архитектор А. П. Брюллов (брат известного живописца), может быть, не проявил здесь большого таланта, но все же обладал достаточным тактом, чтобы не нарушить того целостного вида, какой имеет эта строгая и в то же время великолепная площадь.

Почти одновременно с сооружением Главного штаба на Дворцовой площади Росси приступил к постройке ансамбля Михайловского дворца (1819—1825; ныне здание Русского музея), а затем Александрийского театра (1828—1832; ныне Академический театр драмы им. А. С. Пушкина).

Здание Александрийского театра, расположенное по центральной оси площади, мыслилось как доминанта целого архитектурного ансамбля. Построенные тем же Росси павильоны Аничкова дворца и длинный фасад Публичной библиотеки служат обрамлению площади, являясь аккомпанементом, фоном, на котором выделяется торжественностью, парадностью здание театра, внутри которого мы угадываем расположение обширного зрительного зала.

За театром сразу же начинается одно из самых красивых творений архитектора— бывшая Театральная улица, ныне улица Росси (1828—1834), образованная двумя подобными друг другу зданиями, чьи длинные фасады тянутся от театра до Чернышевой площади.

Мерный, единообразный ритм могучей колоннады в стиле суровой дорики еще больше

подчеркивается и оттеняется Здесь благодаря изяществу отдельных деталей, а также легкости видимой вдали верхней аркатуры на самом театре. По замыслу Росси оформление фасадов зданий Чернышевой площади должно быть полностью аналогично фасадам Театральной улицы.

Последним крупным общественным сооружением, созданным по проекту Росси, явились здания Сената и Синода (1829—1834). Работая над проектом, Росси учитывал сложное взаимодействие своего сооружения с расположенным на той же площади боковым фасадом Адмиралтейства, решенным в строгих классических формах, и с сооружаемым Исаакиевским собором, общий замысел и решение которого были уже иного характера, чем произведение Захарова. В Сенате и Синоде ясно проявляется стремление к декоративной пышности. Широко используются приемы, создающие игру светотени и подчеркивающие богатство форм. Здесь и лоджии, и сильно выступающие раскреповки карниза, и глубокие ниши для статуй, и сдвоенные маленькие колонны среднего этажа, поддерживающие балюстрады перед полукруглыми трехчастными арочными окнами. Вместе с тем даже и в этой поздней своей работе Росси широко решает Задачи ансамбля. Невольно вспоминаются слова, сказанные о нем: «Этому архитектору нужно строить не здания, а города». Построенный по проекту Росси ансамбль Сената и Синода занимает собой всю западную границу площади, начинаясь от Конногвардейского манежа и заканчиваясь уже на набережной Невы, где часть этого сооружения можно принять за самостоятельное здание. Широкие лестницы и покатые въезды к парадным дверям зданий своими выступами связывают его с площадью и со стоящим на ней памятником Петру I.

К. И. Росси. Александрийский театр, Театральная улица и Чернышева площадь в Ленинграде. 1828—1834 гг. План ансамбля

рис. на стр. 158

За высокой аркой перед нами открывается перспектива длинной, прямой как стрела Галерной улицы.

К. И. Росси. Михайловский дворец в Ленинграде. 1819—1825 гг. Главный фасад.

илл. 178

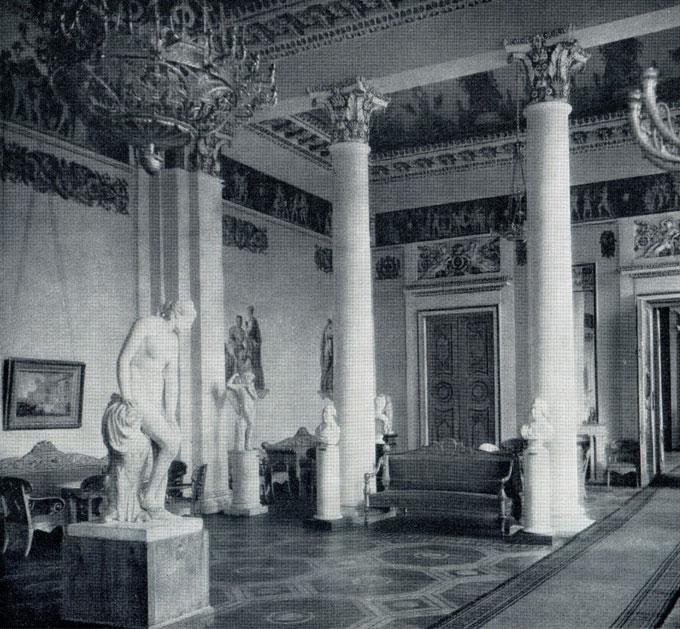

К. И. Росси. Михайловский дворец. Белоколонный зал. 1819—1825 гг.

илл. 179

В развитие русской архитектуры первой половины 19 столетия значительный вклад сделан также такими зодчими, как В. П. Стасов, О. И. Бове. Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев.

К. И. Росси. Александрийский театр в Ленинграде. 1828—1832 гг. Общий вид.

илл. 181

Василий Петрович Стасов (1769—1848) известен как автор ряда значительных архитектурных сооружений и ансамблей Петербурга и его окрестностей: Конюшенного двора на набережной реки Мойки, Павловских казарм на Марсовом поле, Преображенского и Троицкого соборов. Ему же принадлежат проекты и осуществление двух триумфальных ворот в Петербурге — Нарвских и Московских.

В архитектурном отношении Нарвские ворота (1827—1834) решены по типу свободно стоящей однопролетной триумфальной арки. Точно найдены ясные и монументальнопростые пропорции частей памятника — отношение высоты аттика к основному массиву ворот и т. п. Удачно найдены и масштабы скульптурных произведений, особенно фигур воинов и гениев над раскреповками карниза. Обращает внимание большая пластическая выразительность архитектурных форм арки. В 1829—1835 гг. по проекту Стасова в Москве создается одно из своеобразнейших по своему лаконизму, простоте и монументальности сооружений первой половины 19 в. — Провиантские склады на Крымской площади.

В. П. Стасов. Провиантские склады в Москве. 1829—1835 гг. Общий вид.

илл. 194 а

Деятельность архитектора Осипа Ивановича Бове (1784—1834), равно как Григорьева и Жилярди, была целиком связана с Москвой, которая начала интенсивно отстраиваться после опустошительного пожара 1812 г. Сын петербургского художника-резчика, Бове учился в Москве, видимо, у М. Ф. Казакова, когда работал в школе при Кремлевской экспедиции по строениям. Впоследствии Бове становится крупнейшим московским зодчим, разрабатывающим планы восстановления и строительства послевоенной Москвы. Начав с восстановления части стен и башен Кремля, пострадавших от наполеоновских войск, Бове переходит затем к сооружению Торговых рядов на Красной площади и созданию законченного ансамбля Театральной площади. В последних двух случаях перед зодчим стояла задача капитальной перепланировки и, по существу, нового оформления крупнейших московских площадей, которые до того времени были застроены довольно хаотично. Бове участвовал также в строительстве здания Манежа. Таким образом, его деятельность имела решающее значение в создании новых ансамблей Москвы, расположенных вокруг древнего Кремля и решенных в стиле русского классицизма 19 в. в его московском варианте.

Последний, как правило, отличался несколько большей интимностью и не столь подчеркнутой строгостью и величием архитектурных форм, как в Петербурге.

Бове проектировал и построил Тверские Триумфальные ворота (1827—1834) в Москве, которые (так же как и Московские ворота Стасова) служили торжественному оформлению дороги, соединяющей Петербург и Москву. К числу наиболее прославленных сооружений Бове относился особняк Н. С. Гагарина на Новинском бульваре (1817; сгорел во время войны в 1941 г.), здание, исполненное чарующей красоты форм и той строгости классического вкуса, который так отличал творения русских зодчих первой трети 19 в..

О. И. Бове. Дом Н. С. Гагарина в Москве. 1817 г. Центральная часть фасада. Не сохранился.

илл. 191

О. И. Бове. Дом Н. С. Гагарина в Москве. 1817 г. План

рис. на стр. 159

Рядом с О. И. Бове в течение долгих лет и зачастую совместно с ним работали Дементий Иванович Жилярди (1788—1845) и Афанасий Григорьевич Григорьев (1782—1868) — первый из семьи московского архитектора, а второй из крепостных. Плодом теснейшего творческого содружества Григорьева и Жилярди явились, в частности, здание Опекунского совета на Солянке в Москве (1823— 1826), украшенное декоративными скульптурами И. П. Витали, а также комплекс садово-парковых сооружений подмосковной усадьбы Кузьминки (20-е гг.). Усадьба Кузьминки не является творением всецело Григорьева и Жилярди, поскольку и главный дом, и церковь, и осевая планировка ансамбля — все это было осуществлено еще в конце 18 в. Тем не менее деятельность этих архитекторов здесь очень существенна: благодаря им, собственно, и «зазвучал» весь замечательный парковый ансамбль усадьбы. Жилярди мастерски развил незавершенную планировку Кузьминок. Он соорудил здесь, в частности, оранжерею, колоннаду пропилеев дорического ордера и Конный двор, который отличает сочетание торжественного величия и ясной простоты. Великолепное использование природных условий — большого пруда, зелени, лесопаркового массива и т. д. — в сочетании с высоким качеством садово-скульптурно-декоративного оформления определило славу Кузьминок как одного из лучших загородных ансамблей конца 18 и первой трети 19 столетия.

А. Г. Григорьев. Дом Селезневых в Москве. 1814 г.

илл. 190