Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdf

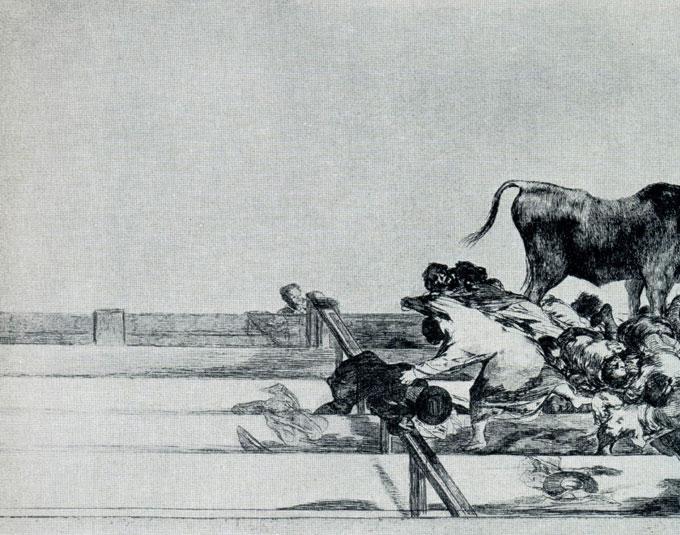

Франсиско Гойя. Смерть алькальда из Торрехона. Лист из серии «Тавромахия». Офорт. 1815 г.

илл. 141

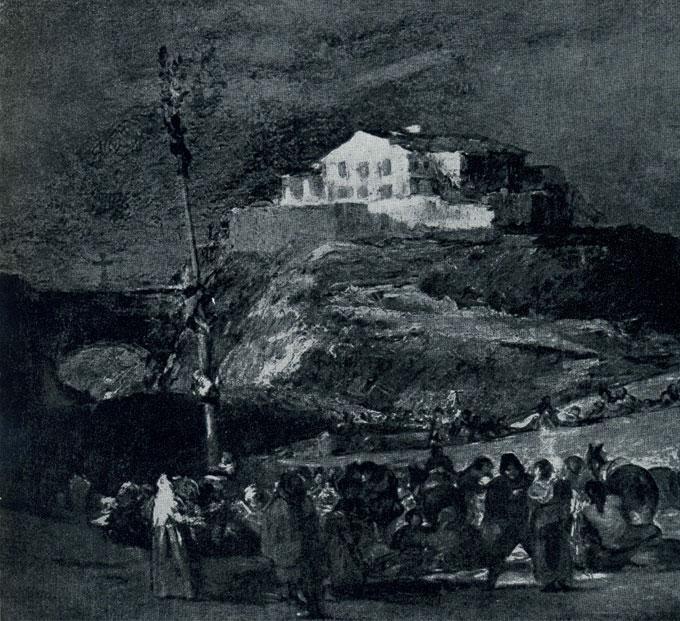

Франсиско Гойя. Майское дерево. 1815 г. Берлин, Национальная галлерея.

илл. 137

Настроение нарастающего трагизма, тревоги и напряженности проникает в те произведения Гойи, в которых он возвращается к излюбленному им изображению народных празднеств и зрелищ (картина «Майское дерево», 1815, Берлин, Национальная галлерея; графическая серия «Тавромахия», 1815). Особого внимания заслуживают рисунки задуманной им серии «Заключенные», которые посвящены образам борцов за свободу, ученым и мыслителям—жертвам инквизиции. Художник неизмеримо более глубоко развивает в них давно волновавшую его тему страдающего человека-узника, еще намеченную в упомянутых листах серии «Капричос».

Франсиско Гойя. Прогулка (Молодость). Ок. 1815 г. Лилль, Дворец изящных искусств.

илл. 140

Иным, жизнеутверждающим, мажорным звучанием проникнуты картины Гойи «Прогулка» («Молодость», ок. 1815; Лилль, Дворец изящных искусств), «Кузнецы» (1819; Нью-Йорк, музей Фрик), «Водоноска» (ок. 1820; Будапешт, Музей). В крупном по размерам полотне «Кузнецы» мастер связывает в компактной композиции крепкие фигуры кузнецов, охваченных ритмом напряженной работы. Впечатление суровой и вместе с тем торжественной красоты рождает эта картина, сочетающая в колорите черное, серое с белым и красным. Низкая линия горизонта, уверенная пластическая моделировка придают изображению монументальную значительность. Тот же принцип своеобразной

героизации образа отличает и маленькое будапештское полотно — исполненный силы и свежести образ молодой испанской девушки-водоноски. Картина написана в радостных светлых — от розово-желтых до оливково-коричневых — тонах, густым, сильным, коротким мазком, мерцает богатыми красочными рефлексами. По сравнению с ранними жанровыми работами 70-х гг. видно, каким значительным общественным содержанием наполняются теперь произведения Гойи; в них достигнута высокая степень художественного обобщения, а цветовое решение, которое раньше служило средством передачи декоративно-зрелищной красоты народной жизни, становится существом самих образов, выражением их внутреннего смысла.

Но наряду с произведениями этой линии в искусстве Гойи можно видеть работы иного плана. До сего времени фантастические образы населяли преимущественно его графику. Теперь они все чаще проникают в его живопись, сообщая полотнам особую сложность и богатство замысла, остающегося порой зашифрованным. Одной из первых известных нам картин подобного рода может считаться «Колосс», датировка которой относится исследователями ко времени между 1808 и 1814 гг. Дальнейший шаг в этом направлении представляют росписи Кинта дель Сордо («Дом глухого»), в котором Гойя жил с 1819 г.

Стены комнат он покрыл пятнадцатью темными, исполненными масляными красками панно фантастического характера. Эти живописные росписи представляют сложную аллегорическую систему образов, художественных иносказаний, намеков и ассоциаций. Некоторые образы поддаются расшифровке, в них угадывается актуальное политическое содержание, в других связь с реальной действительностью как бы проходит через призму глубоко личного трагического мировосприятия художника, некоторые же окрашены мрачной фантастикой.

Темное, зловещее начало господствует в росписях «Дома глухого», изображения возникают, как в кошмарном сне. Однако в воображении художника, подобно вспышкам света, рождается то суровый образ женщины с мечом в руках (так называемой Юдифи), олицетворяющей возмездие и справедливость, то фантастическое видение неприступного города-крепости на скале, обстреливаемого из орудий, возможно, навеянное реальным образом города Кадиса, колыбели революции и свободы. Росписи Гойи — необычный, уникальный комплекс, который не может быть поставлен в цепь развития произведения монументальной живописи. Мастер отходит здесь от традиционных принципов этого вида живописи, которых он придерживался во фресках церкви Сан Антонио. Сам монументализм приобрел в росписях Кинты качественно иной характер. Не будучи подчинены архитектуре интерьера, эти произведения приобретают мощную самодовлеющую силу воздействия. Обращенные к индивидуальному зрителю, они окружают его, требуя напряженного личного переживания. Росписи Кинты объединены между собой не только в рамках декоративно-пластического ансамбля, но и посредством сложной внутренней взаимосвязи аллегорической системы. Расположенные на стенах скромного жилища, эти росписи напоминают огромные станковые полотна. Необычна и их темная живопись, в которой преобладают оливково-серые и черные краски с редкими тревожными пятнами белого, желтого и розовато-красного. Своеобразной графической параллелью росписям Кинты, но, быть может, в еще большей степени проникнутый духом фантастики и безысходности, явился цикл офортов, известных чаще всего под названием «Диспаратес» (т. е. нелепость, безумства) (ок. 1820).

Франсиско Гойя. Танец с кастаньетами. Лист из серии «Диспаратес». Офорт, акватинта.

Ок. 1820 г.

илл. 142

Франсиско Гойя. Утес, обстреливаемый из орудий. Роспись из Кинта дель Сордо («Дома глухого»). Фрагмент. 1820—1823 гг. Мадрид, Прадо.

илл. 143

Жизнь в Испании становилась для Гойи невыносимой. В 1824 г. под предлогом необходимого для его здоровья лечения он уезжает во Францию и поселяется в Бордо — центре либеральной испанской эмиграции, откуда, полный живого интереса к жизни, совершает поездку в Париж. Совсем глухой, теряющий зрение художник продолжает работать. В Бордо он создает поэтичный образ крестьянки, так называемой «Молочницы из Бордо» (Прадо), пишет чудесные портреты своих друзей-изгнанников — поэта Леонардо Моратина (Мадрид, Прадо), Пио де Молина, бывшего мэра Мадрида (Винтертур, собрание Рейнгарт). Гойя умер в 83-летнем возрасте 16 апреля 1828 г.

Трудно переоценить значение Гойи для искусства 19 столетия. Его воздействие ощущается в творчестве Жерико, Делакруа, Домье, Эдуарда Мане. И по сей день произведения Гойи сохраняют волнующую современность, вдохновляя многих передовых художников мира.

Но в испанском искусстве 19 в. фигура Гойи стоит одиноко. Его величие станет еще очевиднее, если представить, что в архитектуре, скульптуре и живописи Испании начала 19 столетия процветал классицистический академизм провинциального характера. Тема патриотического подвига, столь актуально звучавшая в эти годы в Испании, воплощалась в условных, исполненных внешней патетики образах. В живописи ведущее положение занимали испанские ученики Давида — Хосе Мадрасе (1781—1859) и Хосе Апарисио (1773—1838). Хосе Мадрасе был автором созданной по классицистическому шаблону исторической композиции «Смерть Вириато» (1828; Мадрид, Музей нового искусства). Впечатление не меньшей холодности и надуманности производили и произведения испанской скульптуры того времени—«Отец и сын при осаде Сарагосы» Хосе Альвареса (1768—1827) и памятник героям восстания 2 мая 1808 г. Даоису и Веларде работы Антонио Сола (1787—1861). К классицистическому направлению в значительной мере принадлежал и живописец Висенте Лопес (1772—1850), испытавший в своих портретных работах некоторое воздействие Гойи. Именно портреты Лопеса, немного суховатые, безупречные по рисунку, иногда тяготевшие к эффектной парадности, были лучшей областью его творчества. И среди них один из самых правдивых — портрет старика Гойи (Прадо), которого Лопес написал в 1826 г. во время короткого пребывания Гойи в Мадриде.

Вслед за первыми двумя революциями в Испании последовали еще три буржуазные революции (1834—1843, 1854—1856, 1868—1873). Основным их содержанием при всей запутанности политических ситуаций оставалась борьба между феодальным и буржуазным обществом. Однако устойчивость консервативных сил, слабость и предательство буржуазии, отсталость крестьянства и незрелость пролетариата обусловили в 1874 г. реставрацию Бурбонов в Испании. К концу 19 столетия испанская монархия переживала период глубокого кризиса. Поражение в испано-американской войне 1898 г., которое лишало Испанию почти всех колониальных владений, свидетельствовало о полном военном и политическом упадке некогда самой могущественной державы мира.

Историческая действительность находила в целом довольно слабое отражение в испанской художественной культуре 19 в., и особенно в изобразительном искусстве.

Развитие романтизма в Испании 30-х гг. стимулировалось революционнопатриотическими устремлениями начала века. После долгого периода засилья иностранцев, господства академизма во всех областях художественной культуры возникновение романтизма в Испании имело в целом прогрессивное значение, способствуя подъему национального самосознания. Романтизм обновил испанскую историческую науку, внес много свежего в развитие литературы и театра, возродив интерес к традициям «золотого века», к народному творчеству. Но в области изобразительного искусства испанский романтизм был менее ярок и самобытен. Показательно, что здесь источником вдохновения служило не столько искусство Гойи, сколько произведения романтизма в других западноевропейских странах.

Некоторое исключение составляет творчество талантливого рано умершего Леонардо Аленсы (1807—1845). Аленса писал в свободной манере небольшие жанровые картины, правдивые портреты (автопортрет; Мадрид, Музей нового искусства), создавал полные юмора и наблюдательности рисунки пером. Но его творчество, в котором сказывалась

связь с традициями Гойи, было слишком камерным, случайным по охвату тем, не обладало ни широким общественным звучанием, ни глубиной образов. Еще менее значительным, запоздалым явлением испанского романтизма были произведения Эухенио Лукаса (1824—1870), который был подражателем Гойи. Работы Лукаса создают впечатление более или менее удачных подделок «под Гойю», не имеющих, по существу, самостоятельной ценности.

Пробудившийся интерес к национальному художественному наследию наложил отпечаток на развитие всей испанской культуры второй половины 19 столетия. Начавшиеся в Испании работы по реставрации архитектурных памятников средневековья, чему толчком послужил пример французского архитектора Виоле ле Дюка, способствовали увлечению формами этой архитектуры. Однако подражание в зданиях 19 в. архитектуре испанской готики, Возрождения, привнесение в них элементов прихотливого мавританского зодчества могли привести лишь к откровенному эклектизму и вопиющей безвкусице (арена для боя быков в Мадриде; архитектор Эмилио Аюсо, 1845—1891). В свое время эти постройки — типичные порождения Эпохи глубокого кризиса европейской архитектуры — пользовались известностью и признанием, как, например, произведения архитектора и скульптора Артуро Мелида-и-Алинари (1848— 1902), автора павильона Испании на Международной выставке 1889 г. в Париже, удостоенного премии.

Эклектические тенденции были сильно выражены в испанской скульптуре второй половины 19 в., в которой преобладало типичное для западноевропейской пластики этого времени академическое направление.

Пожалуй, ни в одной из европейских стран 19 в. историческая живопись не была представлена таким большим количеством произведений, как в Испании. Содержанием этих многочисленных огромных полотен было изображение различных эпизодов испанской истории времени ее политического могущества. Иногда художники обращались и к более современным событиям. Но общая тенденция испанской живописи выражалась в идеализации далекого прошлого. В области исторического жанра работали мастера различных дарований. Некоторые произведения, как, например, картина Висенте Пальмароли (1834—1896) «3 мая 1808 года» (Мадрид, Ратуша), являются образцом слезливой и дешевой мелодрамы. Значительно правдивее творчество Эдуарде Росалеса (1836—1873), автора картины «Завещание Изабеллы Католической» (1867; Мадрид, Музей нового искусства). Но и это уверенно написанное полотно не избежало общей идеализирующей приукрашенности.

Среди многочисленных изображений торжественных встреч, побед, приемов, похорон испанских монархов особое место занимают исторические композиции Антонио Хисберта (1835—1902) «Казнь коммунерос в Мадриде в 1521 году» (1860; Мадрид, Дворец Кортесов) и «Расстрел Торрихоса и его товарищей в Мадриде в 1831 году» (1865; Мадрид, Музей нового искусства). Обращение художника к теме жестокого подавления абсолютизмом свободолюбивых устремлений народа, что особенно проявилось в последней картине, которая изображает мужество и бесстрашие испанских либералов — генерала Торрихоса и его сподвижников, расстрелянных по приказу Фердинанда VII, находило живой отклик у современников. Хисберт проявил себя здесь умелым мастером композиции, наделил персонажей запоминающимися характеристиками.

Историческая живопись оттеснила на второй план пейзаж, развитие которого начинается лишь с 60-х гг., и жанровую живопись.

В испанском жанре второй половины 19 столетия обращение к темам повседневной жизни не отличалось ни особой глубиной, ни ярко выраженной социальной окрашенностью. Даже у наиболее содержательного жанрового живописца этого времени Хосе Хименеса Аранды (1837—1903) противоречия капиталистической действительности только намечены в картине «Несчастье» (1890; Мадрид, Музей нового искусства), изображающей падение каменщика с высоких лесов строящегося здания, или в образе молодой потерявшей рассудок нищенки с мертвым ребенком на руках («Безумная»; Мадрид, собрание Беруете). И тем не менее это связанное с темами реальной жизни направление испанского жанра было более перспективным, нежели более высокое по художественному уровню творчество Мариано Фортуни (1838—1874). Уроженец Каталонии, Фортуни учился в художественной школе Барселоны, но большую часть жизни работал за границей, преимущественно в Риме. На развитие его творчества значительное воздействие оказали три поездки в Марокко, плодом которых явились красочные картины, запечатлевшие экзотику южной солнечной страны (например, «Заклинатели змей», 1870; ГМИИ). Одновременно Фортуни обратился к жанру особой «ретроспективной» картины, изображающей изящный быт Испании 18 в. («Любители гравюр», 1867; ГМИИ; «У викария» или «Испанский брак», 1869; Барселона, Музей нового искусства; «Выбор модели», 1874, Нью-Йорк, собрание Стевард).

Картины Фортуни, лишенные значительного образного содержания, создают впечатление увлеченного, но очень поверхностного восприятия живописной красоты жизни. Им нельзя отказать ни в занимательности живой, всегда немного анекдотически заостренной характеристики ситуаций и персонажей, ни в виртуозности исполнения. Он достигает изысканности, прихотливости красочных созвучий, прозрачности изощренного по технике подвижного мазка, сложного сочетания цветовых рефлексов. Загромождая композиции изображением различных антикварных ценностей, мастер передает почти осязательно фактуру атласа, хрусталя, фарфора, мрамора. Артистичны и его многочисленные рисунки пером, акварели и офорты.

Произведения Фортуни, которые получили огромную популярность не только в Испании, но и за ее пределами, пользовались громадным успехом главным образом в буржуазноаристократических кругах европейского общества. Многие художники ему подражали. И тем не менее творчество Фортуни, как бы искусственно изолированное от окружающей действительности, осталось лишь незначительным эпизодом в истории живописи.

В 90-е гг. в испанском искусстве начало сказываться воздействие импрессионизма, однако развитие испанского импрессионизма относится уже к началу 20 в. И это не случайно, ибо многие художественные тенденции, ярко проявившиеся в странах Европы уже в 19 в., в отсталой Испании раскрываются только в последующем столетии.

Искусство Англии

М. Орлова

Говоря об особенностях английской культуры и искусства в рассматриваемый период, нужно сразу же напомнить о том, что в Англии буржуазная революция была уже далеко позади, что в этой стране, в отличие от Франции конца 18 в., буржуазия пошла на

компромисс и уступки дворянству, но в Англии раньше, чем в других странах, завершился промышленный переворот. Промышленный переворот (начавшийся с 60-х гг. 18 в.) не только превратил Англию в «мировую фабрику», не только обеспечил английской буржуазии экономическое господство у себя дома и первенство на внешних рынках, но, принеся жесточайшие испытания народным массам этой страны, привел к формированию английского рабочего класса.

Отражение горького и исторически передового народного опыта несут в себе уже с конца 18 в. все самые яркие явления английской культуры. Тысячи «свободнорожденных британцев» были превращены в пролетариев, в придаток к машине на капиталистическом производстве, их сплачивали отчаяние и возмущение против Этого нового рабства. Оно нависало неотвратимой угрозой над другими тысячами разорявшихся ремесленников и земледельцев, лишенных земли. Вот что рождало те мятежные порывы, ту жажду радости привольного труда на родном острове, те мечты о лучшем будущем для всего человечества, которые мы находим выраженными в прямой или косвенной форме в поэзии революционных английских романтиков, Байрона, Шелли и их предшественников, в английской пейзажной живописи с ее вершиной — творчеством Джона Констебла, в утопическом социализме Роберта Оуэна.

Ширится народный опыт, английский пролетариат начинает организованную борьбу за свои права (движение чартистов 1836—1848 гг.), и передовая общественная мысль и искусство обращаются к пристальному изучению самой капиталистической действительности. В это время формируется школа английского социального романа. Коммерческие конторы и буржуазные гостиные, фабрики и трущобы — все попадает в поле зрения Диккенса, Теккерея, Шарлотты Бронте. В изображении английского общества они идут дальше своих предшественников — писателей эпохи Просвещения или живописца той эпохи Уильяма Хогарта. Они открывают, что не трудолюбие и не способности приводят буржуазию к успеху, а использование действия не имеющей отношения к таким качествам пружины — закона прибыли; они взволнованно показывают, как та же пружина давит, уродует, калечит другие человеческие жизни.

В английской литературе и в искусстве с 40—50-х гг. можно видеть также и попытки бегства от противоречий буржуазной современности в прошлое и фантастику. Вернуть искусству религиозность, которая была присуща ему в средние века, уйти в мир образов древних легенд — вот программа так называемых прерафаэлитов. Изобразительное искусство той поры дальше этой пассивной оппозиции не идет и не создает ничего, что могло бы сравниться с правдой и человечностью произведений английских писателейреалистов. Но одного из прерафаэлитов, поэта и художника Уильяма Морриса, никогда не покидала мысль об обездоленности рабочего люда в Англии его времени. И на прошлое он смотрел, не расставаясь с этой мыслью. И Моррис сумел поставить очень важный для последующего развития Эстетической мысли и искусства вопрос о единстве труда и творчества в народном ремесле, о необходимости возродить это единство на новой основе.

Первый большой этап развития английского искусства, который предстоит осветить, в хронологическом отношении занимает последнее десятилетие 18 — первую треть 19 в. В историческом отношении это заключительная фаза промышленного переворота в Англии и пора, когда английская буржуазия начинает борьбу за пересмотр в свою пользу распределения прав и привилегий между ней и аристократией. Это время волнений разрушителей машин — луддитов, а затем массовых рабочих митингов. Это время, ознаменованное сложным переплетением социальных и национальных конфликтов внутри страны (интенсивность, с какой происходит промышленный переворот в