- •Оглавление

- •Часть II. Преодоление дислексии, дисграфии 44

- •Часть I. Нарушения письменной речи Глава 1. Письменная речь и предпосылки ее формирования

- •1.1. Письменная речь

- •1.2. Становление механизмов речи в онтогенезе

- •1.3. Эволюция пространственного различения

- •1.4. Психофизиологическая структура процесса письма

- •1.5. Психофизиологическая структура процесса чтения

- •Глава 2. Нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия)

- •2.1. Этиология и патогенез нарушений письменной речи

- •2.2. Симптоматика дисграфии

- •2.3. Сложные случаи анализа ошибок

- •2.4. Эволюционная, или ложная, дисграфия

- •2.5. Трудности чтения и дислексия

- •2.6. Типология ошибок при дислексии

- •Глава 3. Изучение детей с нарушениями письменной речи

- •3.1. Состояние латералиты и пространственной ориентировки

- •3.2. Состояние ориентировки во времени

- •3.3. Состояние двигательных функций руки

- •3.4. Состояние слухо-моторных координации

- •3.5. Состояние речевого внимания и фонематического восприятия

- •3.6. Состояние звукового анализа и синтеза слов

- •3.7. Особенности словарного запаса

- •3.8. Особенности грамматического строя

- •3.9. Особенности учебной деятельности

- •3.10. «Школьная зрелость» и готовность к усвоению грамоты

- •Часть II. Преодоление дислексии, дисграфии Глава 1. Создание предпосылок для коррекционного обучения

- •1.1. Развитие пространственных представлений

- •1.2. Уточнение временных представлений

- •1.3. Обучение чтению

- •1.4. Виды чтения и письма в коррекционной работе

- •1.5. Проверка навыков письма

- •1 Класс

- •2 Класс

- •3 Класс

- •Глава 2. Формирование фонематического анализа

- •2.1. Звуки речи и буквы

- •2.2. Звуковой (фонематический) анализ слов

- •2.3. Два способа обозначения мягкости согласных на письме

- •Глава 3. Формирование фонематического восприятия

- •3.1. Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство

- •3.2. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство

- •Глава 4. Коррекционная работа на лексическом уровне

- •4.1. Выявление активного словарного запаса учащихся

- •4.2. Уточнение и расширение словарного запаса

- •4.3. Слоговой анализ и синтез слов

- •4.4. Типы слогов

- •4.5. Ударение в слове

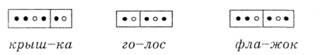

- •4.6. Схемы слого-ритмической структуры слов

- •4.7. Безударные гласные

- •4.8. Состав слова

- •Глава 5. Коррекционная работа на синтаксическом уровне

- •5.1. Словосочетание и предложение

- •5.2. Согласование

4.4. Типы слогов

1) Провести звуковой анализ прямого (ма) и обратного (ам) слогов; составить их схемы, где гласные и согласные обозначены разным цветом:

![]()

2) Под диктовку в соответствии сосхемой (в два столбца):

он, лу, вы, ел, як, ры, ют, ус, мы, их, ши, ох, ре, ли, ха, ты...

3) Составить схемы слогов, имеющих три звука (прямой закрытый и слоги со стечением согласных):

![]()

4) Диктант слогов (запись под схемами):

ост, енк, рам, тру, шил, шли, рос, ист, чте, ест, кор, сва, ере, инк, пли, зна, гол, гну, где, кот, кто, сын, сны, три, тир, тру, зло, зал.

5) Устный диктант: услышав слог, дети показывают соответствующую схему.

6) Из ряда предметных картинок выбрать

те, названия которых соответствуют

схеме:![]()

7) Сгруппировать двусложные слова, составленные из сочетаний прямых и обратных слогов, в соответствии со схемами (в 3 столбца):

Слова записаны на доске — заяц, море, шуба, ёлка, поле, щука, ясли, маяк, река, усни, лето, ярко, поел, щёки, поэт, если, роет, зима, ямка, лает, поле, юбка, поет.

В процессе (самостоятельной) работы учащиеся должны акцентировать свое внимание на позиции гласных в слове.

8) Провести сравнительный звуковой анализ односложных слов, состоящих из 4-5 звуков со стечением согласных. Сгруппироватьданные ниже слова в соответствии со схемами:

![]()

бинт, крест, брат, кран, куст, хруст, цвёл, герб, гимн, круг, визг, хлеб, клён, бант, фронт, гриб, свет, воск, пуск, спуск, звон, зонт, слог, звук, свист, врач, флаг, волк, торт, хвост, рост, стук, крик, смысл, писк, враг, друг, блеск, гром, дрозд, грунт, кедр, сорт.

При выполнении этого задания сначала следует определить число звуков: если их 4, то сосредоточиться на первых двух схемах; если 5, то на третьей схеме; затем выделить место стечения согласных: в начале слова, в конце, в начале и конце слова. Подчеркнуть стечение согласных.

9) Закрепить навыки слого-звукового анализа слов в аналогичных заданиях:

верх, знамя, весна, март, шутка, звено, сливы, горка, слова, груша, шелк, репка, звери, волк, снега, дожди, толк, стучу, ветка, двери.

светит, сливки, книжка, ковер, глазок, кругом, травка, цветок, крошил, громко, жираф, спички, кружок, филин, клюшка, дверца, кролик, кресло, верил.

4.5. Ударение в слове

Основные дидактические задачи при изучении этой темы — научить детей следующим действиям:

§ проговаривать слово, выделяя голосом ударный гласный:

а) по подражанию,

б) самостоятельно;

§ определять ударный гласный в акцентированном произношении другого ив своем;

§ воспроизводить ритм слова с выделением ударного слога (итстукивание, отхлопывание);

§ узнавать слово по его слуховой схеме;

§ по зрительной схеме;

§ усвоить некоторые орфоэпические нормы;

§ определять ударный гласный в процессе написания слов;

§ определять безударный гласный в корне, требующий проверки;

§ проверять безударный гласный ударением (путем подбора проверочных слов).

Тема занятий «Ударение в слове»

Цели: показать детям смыслоразличительную и фонетическую роль ударения; тренировать их в произнесении и определении ударного гласного звука в словах.

1) Логопед демонстрирует детям две картинки с общей подписью «На столе кружки».

Дети молча читают подпись. Логопед просит показать картинку, соответствующую подписи. Дети читают вслух предложение, в котором слово кружки произносится то как кружки, то как кружки.

Изменение значения слова логопед связывает с перемещением ударения.

Ученики наблюдают звучание этих слов

и убеждаются в том, что ударный гласный

произносится более гроико и длительно,

чем безударные гласные: кружки: кружки.

![]()

Так же рассматривается второе предложение.

Я плачу. Я плачу.![]()

2) В подтверждение вывода о смыслоразличительной роли ударения рассматриваются пары слов:

замок — замок; хлопок — хлопок;белки — белки; полки — полки; вънитал — вычитал; скачки — скачки. Устно составляются предложения и выделяется ударный гласный в слове.

Прочитать двустишия; объяснить, почему строки не рифмуются, хотя последние слова в них пишутся одинаково. «Рожь» мы пишем с мягким знаком. С этим я давно знаком.

Уродились густые хлеба — Будет много душистого хлеба.

3) Прослушать стихи, запомнить значение слов-омографов:

Я — сборник карт. От ударения

Зависят два моих значения.

Захочешь — превращусь в название^

Блестящей шелковистой ткани я.

(Атлас — атлас)

Я — травянистое растение

С цветком сиреневого цвета,

Но переставьте ударение —

И превращаюсь я в конфету.

(Ирис — ирис)

Мы — для пильщика подставка,

Мы — для кучера сиденье,

Но попробуй-ка поставь-ка

Нам другое ударенье —

Осторожней будешь с нами,

Забодаем мы рогами.

(Козлы — козлы)

На последующих занятиях проверяется усвоение этих слов.

4) Отгадать загадки; запомнить место ударения в словах-отгадках:

На бахче у нас растет, Как разрежешь — сок течет, Свеж и сладок он на вкус, Называется... (арбуз).

Из меня посуду тонкую, Нежно-белую и звонкую, Обжигают с давних пор. Называюсь я... (фарфор).

Буквы-значки, как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит, И называется всё... (алфавит).

5) Устный диктант по теме «Ударные гласные». Логопед раздает детям наборы гласных букв. Услышав слово, ученики роговаривают его слитно (т.е. без деления на слоги), но с успением голоса на ударном гласном, поднимая соответствующую гласную букву.

а) Логопед подчеркнуто произносит ударный гласный, но без деления слова на слоги:

малина, порядок, голуби, голубчик, восемь,ракета, ворот-ЦК, поэзия, воротничок, стрекоза, стрекозка, прыгалки, шрыгун, утята, утенок, веселый.

б) Слова произносятся в обычной манере, без утрированного подчеркивания ударного гласного:

картон, бумага, продукты, магазин, пионер, телефон, этакий, выполнил, береза, этот, телеграф, алфавит, крапива, арбуз, каталог, фарфор, простыня, библиотека.

6) Логопед диктует слова из предыдущих заданий. Ученики записывают только ударные гласные (через занятую).

7) Прочитать и записать текст. В словах-омоформах указать ударные гласные:

За дверью слышны голоса. У Зины сегодня нет голоса. Эти горы высоки. На склоне горы пасется стадо. Мы знаем реки нашей Родины. Вдоль берега реки бежит тропинка. Загорели наши ноги. Мне не вытянуть ноги. Ворона меньше ворона. Подбери полы да вымой полы. Я мою мою младшую сестру.

8) Рассмотреть пары слов. Устно составить словосочетания или предложения:

|

руки —руки |

мелок — мелок |

озёра — озера |

|

вёдра — ведра |

мою — мою |

таю —таю |

9) Графический диктант: текст записывается одними ударными гласными: Текст:

|

Осенью часто идут дожди. |

о а у и |

|

Вода размыла дороги. |

а ы о |

|

Вязнут ноги в глине. |

я о и |

|

Трудно добираться в школу. |

у а о |

ПТИЧИЙ ДОМИК

У нас такой обычай: Чуть выпадет снежок — Дощатый домик птичий Повесим на сучок. Над домиком дощатым С утра до ночи гам. Как весело крылатым, Порхающим гостям!

10) У детей наборы предметных картинок (от 8 до 12) и цифры 1; 2; 3, которыми обозначается место ударного слога в слове. Сгруппировать картинки в три столбца:

|

1 |

2 |

3 |

|

сумка |

арбуз |

сапоги |

валенки... корзина... телефон...

11) «Узнай свое имя». Логопед отстукивает ритм (ударный слог громче). Встают те дети, чьи имена соответствуют услышанному ритму:

Алеша, Марина, Виталий, Сережа, Наташа;

Саша, Петя, Миша и т.д.