- •Лекция 15. Основы термодинамики

- •14. 1. Условия термодинамического равновесия системы.

- •14. 2. Квазистатические процессы. Обратимые и необратимые процессы.

- •14. 3. Макроскопическая работа.

- •14. 4. Количество теплоты.

- •14. 5. Первое начало термодинамики.

- •14. 6.Внутренняя энергия идеального газа. Закон Джоуля.

- •14. 7. Теплоемкость.

- •14. 7.1. Уравнение Майера.

- •14. 7. 2. Теплоемкость и степени свободы.

- •14. 7. 3. Теплоемкость идеального газа.

- •14. 7. 4. Зависимость теплоемкости от температуры.

- •14. 8. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.

- •14. 9. Калорическое уравнение идеального газа.

- •14. 10. Политропические процессы.

14. 7. 2. Теплоемкость и степени свободы.

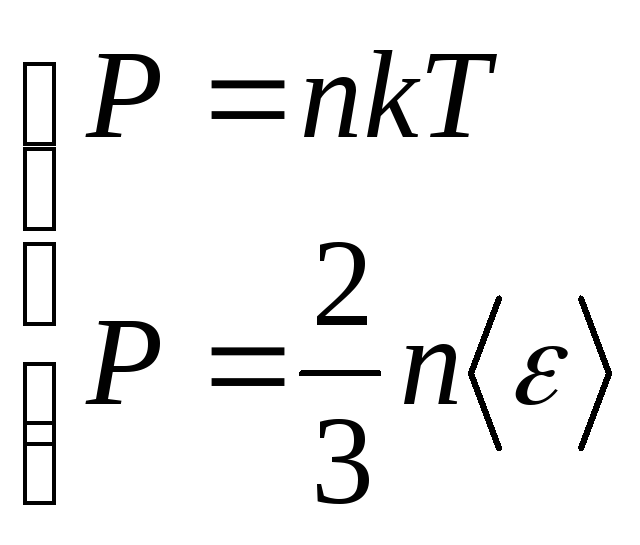

Равнораспределение энергии по степеням свободы. Из уравнения состояния и основного уравнения молекулярно-кинетической теории

|

|

(14.22) |

следует, что среднее значение кинетической энергии поступательного движения молекул

|

|

(14.23) |

Заметим, что при построении модели

идеальный газ представляли как систему,

состоящую из абсолютно твердых

молекул-шариков, взаимодействием между

которыми мы пренебрегали. В этой модели

молекула-шарик может двигаться в любом

из трех пространственных направлений

в однородном изотропном пространстве.

Здравый смысл подсказывает, что ни одно

из этих направлений не имеет преимущества

перед двумя другими. Поэтому нетрудно

сообразить, что в среднемдвижению

в каждом из этих направлений соответствует

энергия, пропорциональная![]() ,

что в сумме дает

,

что в сумме дает![]() .

.

Рассмотрим теперь молекулу, обладающую более сложной структурой.

Предположим, что молекула состоит из

двух жестко связанных между собой атомов

(рис. 14.5). Центр масс такой молекулы,

совершающей поступательное движение,

может перемещаться в пространстве в

3-х независимых направлениях, задаваемых

осями

![]() (рис.

14.5а).

(рис.

14.5а).

|

а) |

б) |

|

Рисунок 14. 5.

| |

В системе отсчета, начало которой связано

с центром масс молекулы, пространственное

положение оси молекулы полностью

определяется двумя углами:

![]() и

и![]() (рис. 14.5б).

(рис. 14.5б).

Молекула может произвольно вращаться вокруг своего центра масс. При этом она приобретает дополнительную кинетическую энергию, связанную с вращательным движением, величина которой определяется совокупностью двух членов:

|

|

(14.24) |

где

![]() и

и![]() - составляющие угловой скорости вращения

молекулы.

- составляющие угловой скорости вращения

молекулы.

В теоретической физике доказывается, что в среднем составляющие кинетической энергии

|

|

(14.25) |

Полная энергия такой молекулы

|

|

(14.26) |

Назовем числом степеней свободы число независимых координат, которые следует задать для определения положения молекулы в пространстве.

Для одноатомной и многоатомных молекул

всегда

![]() ;

для рассматриваемой молекулы добавляются

еще вращательные степени свободы:

;

для рассматриваемой молекулы добавляются

еще вращательные степени свободы:![]() .

.

Т.о.,

![]() и средняя кинетическая энергия молекулы

газа

и средняя кинетическая энергия молекулы

газа

|

|

(14.27) |

Рассмотрим двухатомную молекулу (рис. 14.6), связь между атомами которой упругая (в предыдущем случае связь меду молекулами предпола-

|

|

галась жесткой). Тогда наряду с 5-тью степенями свободы, определяющими кинетическую энергию двухатомной молекулы с жесткой недеформируемой связью, при наличии упругой связи следует задать ещё одну. |

|

Рисунок 14. 6. |

Однако колебательное движение характеризуется наряду с кинетической еще и потенциальной энергией. Это означает, что при подсчете степеней свободы двухатомной молекулы с упругой связью между атомами мы должны записать

|

|

(14.28) |

Из теории колебаний известно, что для

гармонического осциллятора средние

значения кинетической и потенциальной

энергии одинаковы. Поэтому, по-прежнему,

считая, что на каждую степень свободы

молекулы приходится энергия, равная

![]() ,

получаем

,

получаем

|

|

(14.29) |

И, наконец, если молекула является

многоатомной и имеет сложную

пространственную конфигурацию, то для

её описания следует ввести еще одну

вращательную степень свободы, т.е. число

вращательных степеней свободы становится

равным трем:

![]() .

.

В общем случае число степеней свободы молекулы определяется выражением ():

![]() ,

,

где

![]() ,

,![]() и

и![]() ,

а среднее значение энергии молекулы в

соответствии с принципом равнораспределения

по степеням свободы равно

,

а среднее значение энергии молекулы в

соответствии с принципом равнораспределения

по степеням свободы равно

|

|

(14.30) |

Это уравнение (14.30) выражает закон

классической статистической физики,

утверждающий, что на каждую степень

свободы системы, находящейся в состоянии

термодинамического равновесия, приходится

в среднем энергия, равная

![]() (закон равнораспределения

энергии по степеням свободы).

(закон равнораспределения

энергии по степеням свободы).

,

,