Detskaya_terapevticheskaya_stomatologia

.pdf

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАВМА

Среди повреждений слизистой полости рта травматического происхождения преобладают острые травмы предметами домащнего и школьного обихода. Травма игрушками, авторучками и другие. Поражения проявляются больше в виде разрывов, проко лов и др.

Рис. 98.

Хроническая механическая травма

Острые повреждения зубами уздечек верхней губы явление редкое, но вполне возможное. Могут наблюдаться повреждения слизистой в период таких заболеваний как коклюш, а также при рвоте. Часто встречается прикусывание языка при падении.

Клиника и локализация самые разнообразные, однако, анам нестические данные помогают правильно установить диагноз. У маленьких детей, когда анамнез скудный или когда со времени травмы прошло несколько суток, и в полости рта наряду с резкой болезненностью появилась припухлость за счет неспецифическо го воспаления, диагностика бывает затруднена. Ребенок отказы вается от пищи, у него ухудшается общее состояние, усиливают ся боли при разговоре и глотании, поднимается температура и появляется лимфаденит подчелюстных лимфатических узлов.

Лечение острых механических повреждений следует начинать с удаления травмирующего предмета. Местно проводят обработ ку раны и по показаниям ее ушивают. Если наложение швов не показано, рекомендуется орошение полости рта растворами анти септиков (фурацилин, риванол, этоний) и применение средств, спо собствующих эпителизации (масляный раствор витамина А, масло шиповника, облепихи). В первые два дня показан прием гипосенсебилизирующих препаратов, анальгетиков, сульфаниламидов.

350

Заживают острые механические повреждения слизистой оболочки полости рта, как правило, довольно быстро (6-7 суток).

Хронические механические травмы слизистой оболочки полости рта проявляются в виде декубитальных эрозий, язв и лей коплакии. В зависимости от длительности травмы, ее интенсив ности, реактивности организма, микрофлоры полости рта и дру гих условий эрозии и язвы могут сопровождатся различной степени выраженности воспалительной реакцией окружающих тканей, а также регионарным лимфаденитом.

Особого внимания заслуживают афты Беднара, которые впер вые были описаны в 1950 году. Поражение встречается исключи тельно у грудных детей и является следствием травмы слизистой оболочки полости рта резиновой соской при искусственном вскар мливании ребенка. Возникает, как правило, у недоношенных, а также длительно и часто болеющих детей. Представляет собой эрозивную поверхность, округлой или овальной формы, покры тую желтовато-серым налетом с воспалительным валом вокруг. Поражение бывает одно или двусторонним. В связи с изменением формы соски, в настоящее время афты изменили свою локализа цию: переместились в область дужек, заднего отдела щеки, ретромолярного треугольника.

Пролежневые эрозии и язвы в полости рта могут появиться у детей вследствие длительного травмирующего действия острыми краями кариозных зубов, их корней, а также деталями ортодонтических аппаратов. В патогенезе этих поражений велика роль кокковой, грибковой и смешанной инфекции.

Лечение хронических травматических эрозий и язв слизис той оболочки полости рта нужно начинать с устранения травми рующего фактора. Затем производится удаление фибринозного налета ферментными препаратами (трипсин, хемотрипсин), обра ботка слабыми растворами антисептиков (фурацилин, риванол, этоний). Для усиления процессов регенерации показано примене ние кератопластических средств (масляный раствор витамина А, масло шиповника, облепихи и др.).

М я г к а я л е й к о п л а к и я .

Этиология и патогенез этого заболевания окончательно не выяснены. Поражение встречается у детей и подростков. Разви тию мягкой лейкоплакии способствуют эмоциональные перегруз ки, нервно-психические травмы, длительное переутомление, про студные и воспалительные заболевания. Связь с общими заболе ваниями отсутствует. Возможны обострения в период экзаменов

351

и контрольных работ. Не исключается и наследственный характер данного заболевания.

В основном заболевание проявляется без субъективных ощу щений. Возможны жалобы на шероховатость слизистой оболоч ки, щелушение, чувство лишней» ткани, понижение темпера турной и вкусовой чувствительности. Систематическое скусывание выступающих участков слизистой приводит к формированию вредной привычки.

Клинически различают:

I. Типичную форму: очаговую, диффузную. П. Атипичную.

Клиника типичной формы: шелушащиеся, мягкие гиперплазированные участки белого или серовато-белого цвета, с локали зацией на слизистой щек и губ. Слизистая разрыхленная, порис тая, покрыта множеством чешуек. При соскабливании шпателем часть чешуек снимается без образования эрозий. Это может слу жить, отчасти, патогномоничным признаком.

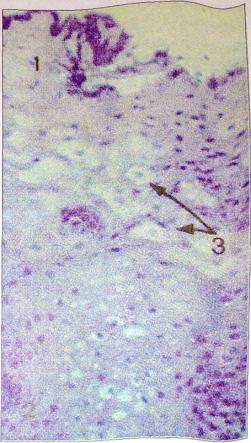

Рис. 99.

Мягкая лейкоплакия

Атипичная форма протекает без клинически выраженного шелушения и характеризуется диффузным помутнением слизис той полости рта в области щек и губ.

Патоморфология: в эпителии наблюдаются акантоз и гипер кератоз, как компенсаторно-приспособительный процесс, большое количество «светлых» вакуолизированных, неокрашивающихся клеток. В соединительной ткани — набухание коллагеновых во локон, фрагментация эластических, расширение кровеносных со судов каппилярного типа и венул.

352

Лечение: санация полости рта, витамин А в виде апплика ций, витамин А внутрь, по 8-10 капель с черным хлебом, аскор биновая кислота в возрастной до зировке, витамины группы В, в течение 1,5-2 мес, валериановые капли, др. седативные средства. При стойких вредных привычках

— ортодонтические защитные пластинки на вестибулярную по верхность альвеолярного отрост ка, которые предотвращают по падание щеки и губы в линию смыкания зубов. Возможно при менение препаратов: луронит, хюнсурид, которые представляют собой препараты кислых мукополисахаридов. Препараты назнача ют в виде примочек на область поражения 2-3 раза в день. Эф фект лечения проявляется в уменьшении или исчезновении очагов поражения.

Из физических методов лече ния применяется гелий-неоновый лазер.

Детям с мягкой лейкоплаки ей назначают диету, богатукмвитаминами и молочно-растительны-

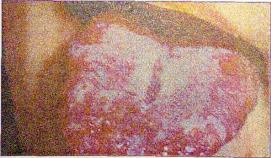

Рис. 100.

Микроскопическая картина мягкой лейкоплакии.

1 — паракератоз, 2 — акантоз,

3 — светлые клетки в средних слоях шиповидного слоя

ми продуктами, исключают раздражающую пищу. Рекомендуется щадящий режим труда и отдыха, занятия физической культурой, гипнотерапия, при необходимости освобождение от зачетов, экза менов.

ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Дрожжеподобные грибы рода Саndidа распространены в окру жающей среде, ассоциируют с нормальной микробной флорой че ловека и у здоровых людей не вызывают заболевания. Основ ными возбудителями заболеваний слизистой полости рта являют-

353

ся: Candida Krusei, а также некоторые другие виды грибов, ко торые являются нормальными сапрофитами, симбионтами чело веческого организма, и лишь при определенных условиях могут приобретать патогенные свойства, вызывать микотический про цесс.

В патогенезе заболевания особая роль принадлежит фактору ослабления сопротивляемости организма: недоедание, родовой трав мой, острыми инфекционными заболеваниями. Лечение антибио тиками и кортикостероидами, которые могут вызывать дисбактериоз в полости рта, ведет к тому, что грибы начинают усиленно размножаться и превращаться в паразитов. Немаловажное значе ние имеет незрелая слизистая оболочка полости рта, обуславлива ющая легкую фиксацию друз на ее поверхности, а также кислая реакция слюны.

Наиболее часто встречающееся заболевание грибковой приро ды у детей, в виде острого кандидоза полости рта —молочница.

Выделяют три формы: легкая, среднетяжелая, тяжелая. Ведущий клинический симптом заболевания — налет на сли-

зистой оболочке полости рта. Налет имеет вид творожистых кру пинок белого, грязно-серого или желтоватого цвета. Пенистый налет снимается со слизистой оболочки, а пленчатый, плотно спа янный с эпителием, удаляется с трудом.

Рис. 101.

Острый кандидоз (молочница)

Л е г к а я форма кандидоза: представляет собой налет в виде творожистых крупинок, располагается на ограниченных участках слизистой оболочки, чаще на языке или щеках, легко снимается. Длительность заболевания 7 дней. Рецидивы не возникают

С р е д н е т я ж е л а я форма: налет может быть творожис тый или пленчатый, отмечается гиперемия. Налет покрывает

354

щеки, язык^вердое небо, губы. Налет полностью удалить невоз можно. После попытки удалить налет остается кровоточащая по верхность слизистой полости рта. Длительность болезни 10-15 дней, бывают рецидивы.

Т я ж е л а я форма: пленчатый налет полностью покрывает всю слизистую полости рта. В углах рта образуются заеды. При попытке удалить налет, снимается лишь только часть его, основ ная масса, прочно спаянная со слизистой, остается. Тяжелая форма часто сочетается с поражением слизистой, бронхов, мочевого пузыря, ногтей, кожи и других органов.

Диагноз ставится на основании исследования соскоба под микроскопом и обнаружения спор или мицелия грибов.

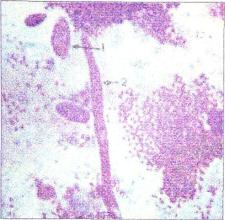

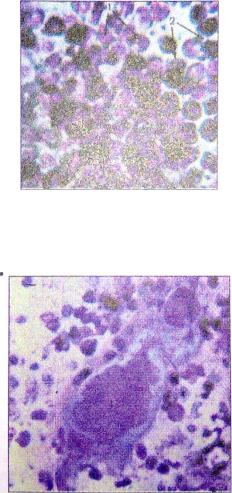

Рис. 102.

Цитограмма острого кандидоза: 1 — споры, 2 псевдомицелий

Могут отмечаться хронические грибковые заболевания в виде грибкового глоссита, заеды.

Хронический грибковый глоссит. Жалобы на сухость и жже ние языка, который гиперемирован, возможно с синюшным от тенком. Язык покрыт крошковым налетом, соединенный в виде молочной пленки, сеткой. На боковых участках языка ороговевающий эпителий. После попытки удалить налет остается кровото чащая пленка налета на поверхности языка.

Микотическая заеда. Обнаруживается у детей 4-5 летнего возраста,в основном у Детей с ранним кариесом зубов. В углах рта отмечаются трещины, с плотными покрытыми белым нале том краями, кожа вокруг уплотнена, гиперемированна. Откры тие рта болезненно, трещины при этом кровоточат.

355

Рис. 103.

Микотическая заеда

Возможна грибковая ангина. Клиническая картина грибко вого поражения в виде ангины характерна - налет в виде свернув шегося молока или творога, белого или желтоватого цвета, воз вышается над поверхностью слизистой, легко снимается, не ос тавляя повреждений слизистой. Гиперемия не выражена. Лимфатические узлы почти не увеличиваются.

Диагностика заболевания: клинические данные, бактериоскопическое исследование, серологическое исследование, реакция связывания комплимента, реакция гемагглютинации.

.Лечение. Необходимо установить причину развития заболе вания. В случае применения антибиотиков или кортикостероидов выяснить необходимость их дальнейшего применения, воз можность отмены или замены. Большое значение имеет рацио нальное питание ребенка, назначение поливитаминов, а также проведение мероприятий, направленных на улучшение гигиены полости рта.

Местное лечение кандидозных стоматитов зависит от степени тяжести заболевания.

При лечении кандидозного стоматита в легкой, форме доста точно бывает многократного (5-6 раз) применения растворов, ошелачивающих полость рта: 10-20% раствор буры в глицерине, 2 5 % раствор питьевой соды, 1% водные растворы анилиновых красителей, иодинол.

При среднетяжелом стоматите наряду со щелочными полос каниями показано местное применение противогрибковых ма зей: 5% нистатиновой, 5% левориновой, 0 , 5 % декаминовой, 1% клотримазол, 1% сангвиритрин 3-4 раза в сутки в течение 10 дней.

356

При тяжелом течении заболевания рекомендуется наравне с описаным выше местным лечением назначать внутрь противогриб ковые препараты: нистатин, леворин, декамин в возрастных дози ровках, курс лечения 10-14 дней.

Профилактика кандидозов должна начинаться еще в дородо вом периоде беременной женщины путем своевременной санации родовых путей. В связи с контагиозностью заболевания важно со блюдать строгий санитарно-гигиенический режим в родильном доме или детском дошкольном учреждении. Необходимо тщательно со блюдать гигиену матери и ребенка, все предметы ухода за ребенком кипятить, а грудь матери перед кормлением обрабатывать 1% ра створом натрия гидрокарбоната. Профилактика кандидозов вклю чает тщательную санацию рта и носоглотки, гигиенический уход за полостью рта, рациональное назначение антибиотиков с соблюде нием показаний; назначение при необходимости применения анти бактериальной терапии в течение длительного времени, противо грибковых средств и витаминов; бактериологический контроль мик рофлоры кишечника,-так как кишечный дисбактериоз появляется часто до клинических, проявлений кандидоза. При выявлении ки шечного дисбактериоза целесообразно назначать бактериальные пре параты эубиотики: колибактерин, лактобактерин, бифидумбактерин, бификол и др. Они представляют собой высушенные препара ты бактерий, обитающих в кишечнике и создающих в нем нормальный биоциноз. Все биопрепараты применяют в виде раство ров за 20-30 минут до еды, курс лечения 3-6 недель.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

ПОЛОСТИ РТА

Герпесвирусы относятся к семейству Herpesviridas и на осно вании биологических и физических свойств подразделяются на 3 подсемейства. Альфагерпесвирус включает вирусы простого гер песа (ВПГ) антигенных типов 1 и 2, опоясывающий лишай (гер пес Зостер), которые в патологии человека встречаются чаще по сравнению с подсемейством бетагерпесвирусов (цитомегаловирусы) и гаммагерпесвирусов (вирус Энштейн-Барр). ВПГ типов 1 и 2 вызывают поражения глаз, гениталий, кожных покровов, в том числе и слизистых оболочек полости рта, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ) типа 1, обусловливают такие самостоя-

357

тельные нозологические формы болезни, как острый герпетичес кий стоматит (ОГС), рецидивирующий герпетический стоматит (РГС), рецидивирующий герпес губ (herpes Labialis).

Вирусы простого герцеса являются ДНК-содержащими виру сами и обладают способностью к пожизненному персистированию в организме. Известно, что вирусам свойственен не только внутриклеточный паразитизм, но паразитизм на генетическом уровне, в результате которого в определённых условиях происхо дит интеграция генетического материала вируса и клетки. Этот процесс является, очевидно, одним из механизмов формирования латентной герпетической инфекции.

Рис. 104.

Цитограмма ОГС:

1 — полиморфноядерные нейтрофилы, 2 — лимфоциты

Рис. 105.

Цитограмма РГС:

1 — гигантские многоядерные клетки

358

Дальнейшее распространение вируса в организме осуществля ется гематогенным, лимфогенным, нейрогенным путём, оконча тельно вирус локализуется в регионарных нервных ганглиях, пре имущественно в Гассеровом узле. Источниками инфекции являют ся как больной человек, так и вирусоноситель. Чаще всего ВПГ передаётся человеку трансплацентарно, однако возможны случаи передачи инфекции воздушно-капельным путём или при прямом контакте. Около 50% новорождённых имеют антитела в результа те трансплацентарной передачи, сохраняющиеся до 8-10 месяцев. К 10-14 годам антитела имеют около 70% детей, что свидетель ствует об их инфицированности. К 50 годам антитела в ВПГ типа 1, 2 имеют 9 0 % населения.

Острый герпетический стоматит (ОГС) занимает одно из осо бых мест среди заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей. Он встречается в 80% случаев всех стоматитов у детей и занимает одно из первых мест в детской инфекционной патоло гии. Впервые роль вируса простого герпеса (ВПГ) при остром афтозном стоматите, самом распространённом у детей, указал Н.Ф. Филатов (1932). Дальнейшие исследования показали, что ВПГ вызывает острый афтозный стоматит у детей, и предложили име новать его острым герпетическим гингивостоматитом. Позже, продолжая исследования по выяснению ВПГ у детей с острым афтозным стоматитом, при помощи реакции нейтрализации на шли во второй парной сыворотке противогерпетические антите ла, которые отсутствовали в первой сыворотке. Это и позволило исследователям заявить, что острый афтозный стоматит у детей является одной из клинических форм первичной герпетической инфекции.

В дальнейшем многие зарубежные и отечественные авторы, применяя вирусологические и серологические методы диагности ки, получили такие же результаты. Это позволило им выделить самостоятельную нозологическую форму заболевания — острый герпетический стоматит (ОГС).

Наиболее распространён ОГС у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Это связано с исчезновением антител, полученных интерплацентарно от матери. Чёткой сезонности заболевания не выявляется. Это, видимо, связано с широким распространени ем вируса за счёт латентного носительства и периодических ре цидивов.

ОГС может развиться как в результате острой герпетической инфекции, так и вследствии реактивации латентного вируса. Су-

359