картография

.pdfЛекция 4 Разграфка и номенклатура топографических и обзорно-топографических

карт.

Топографические и обзорно-топографические карты составляются на отдельных листах. Границами этих листов служат дуги меридианов и параллелей в определённое число градусов или минут. Эти карты можно назвать многолистными. При изготовлении этих карт встает вопрос о делении поверхности.

Разграфкой называется система деления земной поверхности на сфероидичекие трапеции, которые и изображаются на листах топографических и об- зорно-топографических карт в определённом масштабе.

Номенклатура - система обозначений - специфический своеобразный адрес каждой из таких трапеций, который определяет её положение на земной поверхности.

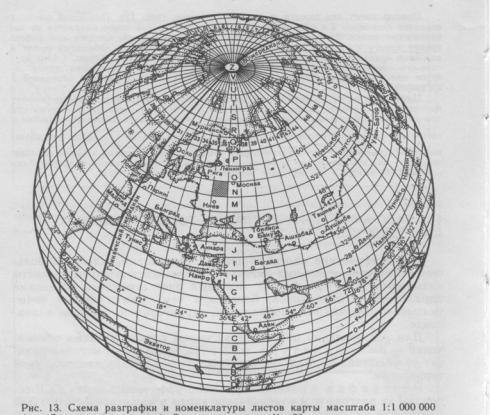

Разграфка и номенклатура в нашей стране базируется и основывается на разграфке и номенклатуре международной миллионной карты.

Решение о составлении такой карты ( в М 1:1 000 000) было принято в 1891 г. На Международном географическом конгрессе.

-разность широт параллелей, ограничивающая лист.

-разность долгот меридианов, ограничивающая лист.

Масштаб |

Разность широт |

Разность долгот |

1:1 000 000 |

40 |

60 |

1:500 000 |

20 |

30 |

1:300 000 |

10 20′ |

20 |

1:200 000 |

00 40′ |

10 |

1:100 000 |

20′ |

30′ |

1:50 000 |

10′ |

15′ |

1:25 000 |

5′ |

7′ 30′′ |

1:10 000 |

2′ 30′′ |

3′ 45′′ |

Разграфка карт с масштабом 1: 1 000 000

Меридианы проводят через 60, а параллели через 40. Сферические пояса, проведённые через 40 между параллелями, называются рядами. Ряды обознача-

ются латинскими буквами от А до V. Z- сферический сегмент около полюса (двухградусный). Для обозначения полушарий перед обозначением рядов ставятся маленькие буквы n и s (север, юг).

Сфероидические двухсторонники между двумя соседними меридианами, проведенные через 60, называются колоннами. Колонны нумеруются арабскими цифрами с запада на восток. Отсчет колонн идет не от Гринвичского меридиана, а от противоположного от него.

Выделяют сфероидические трапеции (образованные при пересечении меридианов и параллелей) с разностью широт в 40 и разностью долгот в 60.

Номенклатура состоит из обозначения ряда и номера колонны.

Разграфка номенклатуры для карт с масштабом 1: 500 000

Проводится средний меридиан и средняя параллель на территории листа, соответствующего листу 1:1 000 000 масштаба. Номенклатура: получившиеся трапеции обозначают русскими заглавными буквами. Номенклатура слагается из номенклатуры в масштабе 1:1 000 000 плюс обозначения листа 1: 500 000 (один из четырёх символов – А, Б, В, Г).

Масштаб 1: 300 000.

Разграфка проводится путём деления территории листа 1:1 000 000 масштаба на 9 частей и помещении на эту территорию 1/9 часть разделённого листа. Получившиеся части обозначаются римскими цифрами от 1 до 9 . Номенклатура слагается из номенклатуры 1:1 000 000 и одной из цифр, которая ставится перед номенклатурой 1:1 000 000.

Масштаб 1: 200 000.

Разграфка состоит из деления листа масштаба 1:1 000 000 на 36 частей путём проведения меридианов через 10 и параллели через 40!.Получившиеся части обозначают римскими цифрами от 1 до 36. Номенклатура слагается из номенклатуры 1:1 000 000 масштаба плюс один из номеров.

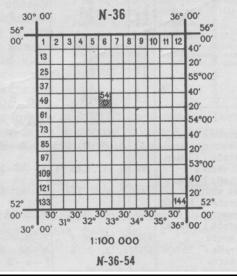

Масштаб 1:100 000.

Территория, занимаемая листом 1:1 000 000 масштаба, делится на 144 части путём проведения 11 параллелей и 11 меридианов, т.е. деление на 12 поясов и 12 колонн.

Меридианы проводятся через 30′,а меридианы через 20′. Каждая получившаяся сфероидальная трапеция обозначается арабскими цифрами от 1 до 144. Номенклатура слагается из номенклатуры 1:1000 000 масштаба плюс одна из арабских цифр.

Номенклатура и разграфка топографических карт масштаба 1:50 000, 1:25000 и 1: 10 000 базируется на разграфке и номенклатуре для предыдущих и более мелких масштабов.

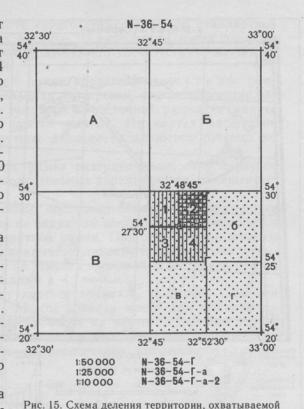

Масштаб 1: 50 000.

Разграфка и номенклатура базируется на разграфке и номенклатуре масштаба 1:100 000. Разграфка состоит в том, что проводится средний меридиан и средняя параллель. Полученные четыре планшета обозначаются заглавными русскими буквами. Номенклатура слагается из номенклатуры 1:1 000 000 масштаба плюс одна из букв (А, Б, В, Г).

Масштаб 1: 25 000.

Разграфка и номенклатура для масштаба базируется на разграфке и номенклатуре масштаба 1:50 000. Трапеция масштаба 1:50 000 делится на 4 части, путём проведения среднего меридиана и средней параллели. Получившиеся час-

ти обозначаются строчными буквами русского алфавита. Номенклатура слагается из номенклатуры масштаба 1:50 000 плюс одна из букв.

Масштаб 1:10 000.

Разграфка и номенклатура базируется на разграфке и номенклатуре предыдущего масштаба. Планшет масштаба 1:25 000 делится на 4 части, путём проведения среднего меридиана и средней параллели. Получившиеся части обозначаются арабскими цифрами. Номенклатура слагается из номенклатуры масштаба 1:25 000 плюс одна из цифр.

Преимущества российской разграфки и номенклатуры.

1.Проста и логична и обеспечивает быстрое нахождение листа карты любого масштаба в специальных картохранилищах.

2.Листы карт всех масштабов одинаковы (или почти одинаковы) по размерам, что облегчает пользование ими.

Лекция 5 Углы направления или ориентировочные углы.

Направление линий на местности и на карте может быть определено относительно какого-то начального направления. Таким основным направлением принято считать направление меридиана или линий, ему параллельных.

В каждой точке земной поверхности и на карте можно провести географический (истинный) меридиан, магнитный меридиан и линию, параллельную осевому меридиану зоны Гаусса-Крюгера, в которой расположена точка. В связи с этим углы направления линий на местности и на карте определяют относительно этих основных направлений. Во всех случаях углы направления измеряют от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направ-

ления на данную точку в пределах от 0° до 360°.

Если угол измеряют от северного направления географического меридиана, он называется истинным (географическим) азимутом. Если в качестве начального направления используют магнитный меридиан, получают магнитный азимут. При измерении угла направления от северного конца осевого меридиана зоны или линий, ему параллельных (вертикальных линий километровой сетки), образуется дирекционный угол.

В морской навигации, метеорологии, землеустройстве используются румбы. Это углы, отсчитываемые от ближайшего направления меридиана до направления на предмет (в пределах от 0° до 90°). Каждый румб характеризуется величиной угла и указанием четверти горизонта, в которой проходит данная линия.

Между азимутами и румбами любой линии существуют простые определенные соотношения, так как все ориентировочные углы связаны с одной системой координат. Эти соотношения следующие:

Если 0°< А < 90°, то R = СВ (А);

Если 90°< А < 180°, то R = ЮВ (180° - А);

Если 180°< А < 270°, то R = ЮЗ (А - 180°);

Если 270°< А < 360°, то R = СЗ (360° - А).

Обратно:

Если R = СВ, то А = R;

Если R = ЮВ, то А = 180° - R;

Если R = ЮЗ, то А = 180° + R;

Если R = СЗ, то А = 360° - R.

При измерении угла направления в начальной точке данной линии он называется прямым, а при измерении в конечной точке – обратным. Как известно, меридианы являются кривыми линиями, сходящимися к полюсам, они не параллельны. Однако при изображении на плоскости небольших участков, в частности на топографических картах, меридианы имеют вид прямых, непараллельных линий. Угол между меридианами называется сближением меридиа-

нов, его принято обозначать буквой γ. Из-за непараллельности меридианов прямой и обратный азимуты одной линии отличаются друг от друга на 180° плюс величина сближения меридианов начальной и конечной точки линии:

Аобр. = Апр._+ 180° + γ.

В пределах зоны вертикальные линии прямоугольной (километровой) сетки не совпадают с географическими меридианами. Сближение осевого ме-

ридиана и всех остальных меридианов в пределах зоны мало и не превышает 3°. Знак сближения зависит от положения точки в зоне. В восточной половине зоны вертикальные координатные линии отклоняются к востоку от географического меридиана, поэтому сближение называется восточным и имеет знак плюс. В западной части зоны координатные линии отклоняются к западу и сближение называется западным и пишется со знаком минус. Значение сближения меридианов для центральной точки листа топографической карты указывается внизу под южной рамкой карты.

От дирекционного угла линии несложно перейти к ее истинному и магнитному азимутам. Географический азимут линии равен дирекционному углу плюс сближение меридианов А = Д + γ, где сближение должно быть записано с его знаком.

Между географическим меридианом и магнитным меридианом (направлением магнитной стрелки) в данной точке в общем случае имеется угол, назы-

ваемый магнитным склонением (обозначается буквой δ). При отклонении магнитной стрелки к востоку от географического меридиана склонение называется восточным и имеет знак плюс, при отклонении к западу – западным и пишется со знаком минус.

Связь истинного и магнитного азимутов линии выражается формулой: А = Ам + δ, где δ имеет знак плюс или минус.

От дирекционного угла можно перейти к истинному и магнитному ази-

мутам, так как А = Ам + δ = Д + γ; Ам = Д – (δ - γ). Алгебраическая разность магнитного склонения и сближения меридианов на данном листе карты называ-

ется поправкой направления: П = δ - γ. Эта поправка определяется как алгебраическая разность склонения магнитной стрелки и сближения меридианов.

Лекция 6 Содержание топографических карт

Географическое содержание топографических карт весьма разнообразно. Но топографическая карта не может дать исчерпывающей характеристики территории, ибо на ней нет некоторых данных, например климатических, геологических и др. Все же многие стороны природного ландшафта показаны с той или иной степенью детальности. . Эта часть содержания топографической карты называется физико-географическим содержанием Кроме этого содержания на топографических картах присутствует и социально-экономическое содержание.

Любой местный объект, от самого малого до самого большого, на любом плане или карте всегда изображается и характеризуется условным знаком. Следовательно, географическое содержание топографической карты выражено закономерными сочетаниями условных знаков. Исключительное разнообразие изображаемых объектов приводит к многочисленности и разнохарактерности условных знаков. Поэтому к последним предъявляются очень строгие требования: географическая простота, достаточная отличимость каждого от остальных, характеристика основных свойств изображаемого объекта и т.п.

Условные знаки прежде всего должны отобразить на топографических картах географическое положение объектов и их геометрические очертания в плане, т.е. в проекции на уровенную поверхность. Первое требование легко удовлетворяется. Со вторым же положение более трудное. Дело в том, что многие объекты имеют такие размеры, что не могут быть показаны на карте с соблюдением плановых очертаний или контура; их изображение превращается в точку или очень тонкую линию. Такие объекты показываются без соблюдения масштаба изображения.

Таким образом, условные знаки подразделяются на контурные и вне-

масштабные.

Есть группа условных знаков промежуточного типа: в одном направлении они внемасштабны, в другом – масштабны. Таковы, например, условные