- •44.Эмпирический подход к изучению проблемы способностей, одаренности, таланта ф. Гальтона.

- •45.Вклад а. Бине и его последователей в разработку идеи интеллектуальной одаренности.

- •46.Функциональный подход к проблеме одаренности.

- •47. Проблема способностей и одаренности в трудах отечественных психологов.

- •47. Понятие о способностях в психологии.

- •48. Понятие общей одаренности. Структура общей одаренности.

- •49.Обучаемость как общая способность.

- •50.Познавательная потребность. Формы и уровни ее развития.

- •55.«Мультифакторная модель одаренности» ф. Монкса.

- •20. «Пятифакторная модель а. Танненбаума».

- •55.«Рабочая концепция одаренности» д.Б. Богоявленская, в.Д. Шадриков и др.

- •56.Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития личности.

- •57. Проблема прогнозирования развития.

- •61. Особенности психосоциального развития одаренных детей.

- •62. Диагностика одаренности как многоуровневая система

- •63. Методики диагностики одаренности для психологов

- •63.Методики диагностики одаренности для педагогов и родителей

- •67. Особенности взаимоотношений одаренных детей со сверстниками.

- •68. Роль семьи в развитии детской одаренности.

- •69. Профессиональные качества учителей, работающих с одаренными детьми

- •70. Содержание школьного образования и проблема развития детской одаренности.

- •71. Принципы построения и реализации программ обучения для одаренных детей.

- •72. Цели и принципы обучения одаренных детей.

- •73.Типы образовательных структур для обучения одаренных детей.

- •79. Организация и методика проведения урока с одаренными детьми.

- •74. Организация и проведение внеклассных мероприятий с одаренными детьми.

- •54. Организация и проведение игр и игр-исследований с одаренными детьми.

- •75. Ранняя профессионализация одарённых детей.

- •76. Олимпиада, как форма работы с одаренными детьми

- •77 Одаренность и синдром дефицита внимания

- •78. Роль раннего детства в формировании и развитии одаренности.

- •68. Организация работы психолога с одаренными детьми в учреждениях образования.

- •1.Развитие одаренных детей в семье .

- •2.Развитие одаренных детей в дошкольных учреждениях.

- •3.Развитие одаренного ребенка в начальной школе.

- •4. Развитие одаренных подростков.

- •5. Развитие и обучение одаренных юношей и девушек на этапе профессионального самоопределения.

- •6. Развитие одаренных в среднем специальном образовании .

- •7. Высшее образование.

50.Познавательная потребность. Формы и уровни ее развития.

Познавательная потребность- точнее — потребность во внешних впечатлениях. Как таковая — как потребность в приобретении новых знаний — складывается лишь в ситуациях, способствующих осознанию необходимости этих знаний для жизни и деятельности. Развитие потребности в знаниях тесно связано с общим развитием личности, с ее умением и навыками находить в содержании изучаемых наук и во внешней действительности ответы на жизненно важные вопросы.

Уровни:

1) начальный уровень этой потребности - это потребность во впечатлениях. На этом уровне индивид реагирует первым делом на новизну стимула. Потребность во впечатлениях составляет фундамент познавательной потребности.

2) потребность в знаниях (любознательность). Она выражается в интересе к предмету, склонности к его изучению, любви к чтению книг и т. д. Познавательная потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный характер и чаще всего не имеет социально значимого продукта деятельности.

3)На высшем уровне познавательная потребность имеет характер целенаправленной деятельности и приводит к общественно значимым результатам.

Формы:

1)Первой формой проявления потребности в познании является усвоение готовых знаний (усвоение знаний, их интеграция, систематизация и, наконец, потребность в накоплении знаний).

2)Второй ее формой выступают исследование действительности с целью получения нового знания, анализ впечатлений, интерес к проблемным ситуациям и, наконец, стремление к целенаправленной творческой деятельности.

Познавательная потребность различается также по широте и глубине познания, по интенсивности (экстенсивности) познавательной деятельности. Тот круг деятельностей, в которые включен ученик, побуждается разнообразными потребностями. В процессе обучения учителю важно поддержать, в частности, развитие познавательных потребностей ребенка: в младших классах-его любознательности, в средних и старших - потребности в творческой деятельности. Потребность, <находя> предмет, способный ее удовлетворить, становится мотивом, направляющим соответствующую деятельность.Возрастная динамика развития познавательных потребностей. В психологии познавательная потребность далеко не сразу приобрела права гражданства. Долгое время ученые считали, что эта потребность лишь обслуживает все другие. Интерес к познанию реального мира - один из наиболее фундаментальных и значимых в детском развитии. Психолог Л. И. Божович, обобщая большое количество эмпирических данных, пришла к выводу, что уже на третьей-пятой неделе жизни у ребенка возникает потребность во внешних впечатлениях, появление которой знаменует собой переход от новорожденности к младенческому возрасту. Этой потребности предстоит сыграть решающую роль во всем дальнейшем развитии ребенка. Новая потребность существенно отличается от появившихся ранее простых органических потребностей - в пище и тепле. Если "двигателем" последних является в большей мере стремление преодолеть отрицательные эмоции (избавиться от неприятных ощущений, дискомфорта), то в основе новой потребности лежит положительная эмоция - элементарная радость познания. Поэтому данная потребность относится к категории "ненасыщаемых". Если потребность в пище по мере насыщения теряет свою побудительную силу, то новые впечатления не только вызывают все новые положительные эмоции, но и развивают любознательность. Годы преддошкольного и дошкольного детства проходят под знаком быстрого развития этой потребности - познать такой сложный и вместе с тем такой привлекательный окружающий мир. И вот ребенок подходит к порогу школы. К этому времени его познавательная потребность достигает нового уровня, что выражается в возникновении интереса к решению собственно познавательных задач, приобретению новых знаний и умений в процессе учения. Эта потребность находит свое удовлетворение в школьном обучении. Однако проходит некоторое время, и возникает странная, парадоксальная ситуация. Психические функции ребенка совершенствуются - развиваются наблюдательность, логическая память, основные мыслительные операции (анализ, синтез, абстракция, обобщение), более устойчивым становится внимание, и вместе с тем познавательная потребность как таковая во многих случаях не только не поднимается на более высокий уровень, но проявляется гораздо менее ярко, чем на предыдущем возрастном этапе. Исследователи описывают группы детей, у которых с возрастом существенно снижается "познавательный потенциал". Психолог З.И.Калмыкова, обстоятельно изучив особенности мышления таких детей, отмечает, что чем старше дети, тем больше у них разрыв между словесными формулировками и той конкретной действительностью, которую они должны отражать. Эти школьники как будто формулируют обобщенные суждения, но словесные формулировки маскируют пассивность мысли, стремление уйти от интеллектуального напряжения. Продуктивное мышление (мышление, выступающее как способность к приобретению новых знаний, способность к учению) подменяется механической репродукцией известных положений. Проявление познавательной потребности существенно зависит от личностной позиции школьника. Проявление познавательной потребности существенно зависит от личностной позиции школьника. Поставить школьника в активную позицию по отношению к усваиваемым знаниям - в этом условие не только развития познавательной потребности, но и эффективного воспитания его способностей.

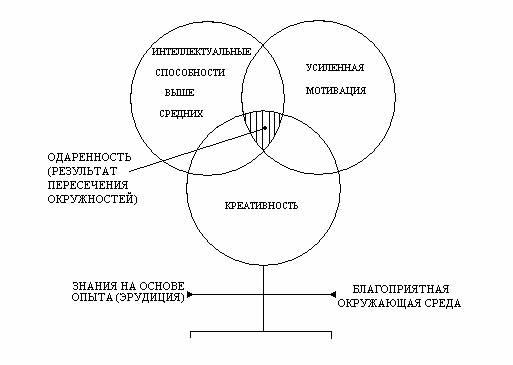

55. Концепция одаренности Дж. Рензулли. Среди современных зарубежных концепций одаренности самой популярной названа теория Джозефа Рензули. Он считает, что поведение одаренного человека отражает взаимодействие между тремя основными группами качеств: это общие или специальные способности выше среднего, высокий уровень включенности в задачу и высокий уровень креативности. Одаренный человек обладает ими либо способен к развитию этой системы качеств и приложению ее к любой потенциально ценной области человеческой деятельности.Согласно теории Дж.Рензулли, одаренность есть сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме этого, в его теоретической модели учтены знания (эрудиция) и благоприятная окружающая среда (схема). Принципиально важно то, что Дж. Рензулли предлагает считать одаренным не только того, кто по всем трем основным параметрам превосходит сверстников, но и того, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному из них. Таким образом, контингент одаренных существенно расширяется по сравнению с тем небольшим процентом детей, которых обычно выявляют при помощи тестов интеллекта, креативности или по тестам достижений.