- •Содержание

- •Введение

- •І. Характеристика степного комплекса

- •1. Характеристика сухой степи

- •Характеристика растительности сухой степи

- •Типология степных пастбищ

- •Влияние выпаса на степные пастбища

- •1.3.1. Особенность выпаса разного вида скота

- •1.3.2. Пастбищная дигрессия

- •Характеристика особо охраняемых природных территорий (оопт)

- •Іі. Характеристика лесного ландшафтного комплекса

- •Компоненты леса

- •Характеристика лесопарковой зоны

- •Характеристика парковой зоны

- •Характеристика лесной зоны

- •Значение леса

- •Характеристика лесной растительности

- •Хвойные древесные породы

- •Лиственные древесные породы

- •Кустарники

- •Ііі. Регуляция антропогенной нагрузки на ландшафты

- •IV. Расчетная часть

- •Расчет пастбищной нагрузки

- •0,48 На 1 га

- •Расчет по лесному комплексу

- •Расчет предельной вместимости

- •Определение показателя антропизации ландшафтного комплекса

- •V. Составление карты экологической ситуации

- •VI. Выводы и рекомендации

- •Перечень ссылок

Определение показателя антропизации ландшафтного комплекса

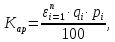

Определение показателя антропизации ландшафтного комплекса производиться с помощью формулы:

где

глубина

антропизации вi

– вом виде угодий;

глубина

антропизации вi

– вом виде угодий;

–процент

площади i

–го вида ландшафта в ландшафтном

комплексе;

–процент

площади i

–го вида ландшафта в ландшафтном

комплексе;

N – количество видов угодий.

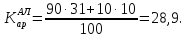

Таким образом показатель антропизации для агроландшафта определяется по формуле:

где

– глубина антропизации пастбища (с

учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации

– глубина антропизации пастбища (с

учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации );

);

–глубина

антропизации особо охраняемых природных

территорий (с учетом того, что будут

соблюдаться рекомендации по оптимизации

–глубина

антропизации особо охраняемых природных

территорий (с учетом того, что будут

соблюдаться рекомендации по оптимизации

);

);

–процент

площади пастбища в ландшафтном комплексе

(100% - 10% = 90%);

–процент

площади пастбища в ландшафтном комплексе

(100% - 10% = 90%);

–процент

площади ООПТ в ландшафтном комплексе

(10% по заданию);

–процент

площади ООПТ в ландшафтном комплексе

(10% по заданию);

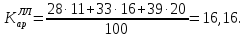

Показатель антропизации для лесного ландшафта

где

– глубина антропизации лесной зоны (с

учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации

– глубина антропизации лесной зоны (с

учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации );

);

–глубина

антропизации лесопарковой зоны (с учетом

того, что будут соблюдаться рекомендации

по оптимизации

–глубина

антропизации лесопарковой зоны (с учетом

того, что будут соблюдаться рекомендации

по оптимизации

);

);

–глубина

антропизации парковой зоны (с учетом

того, что будут соблюдаться рекомендации

по оптимизации

–глубина

антропизации парковой зоны (с учетом

того, что будут соблюдаться рекомендации

по оптимизации

);

);

–процент

площади пастбища в лесном комплексе.

–процент

площади пастбища в лесном комплексе.

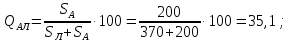

Показатель антропизации всего агроландшафтного комплекса

где

– процент площади лесной зоны в общей

площади ландшафта;

– процент площади лесной зоны в общей

площади ландшафта;

–показатель

глубины антропизации для лесной зоны

(с учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации

–показатель

глубины антропизации для лесной зоны

(с учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации

);

);

–показатель

глубины антропизации для агроландшафта

(с учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации

–показатель

глубины антропизации для агроландшафта

(с учетом того, что будут соблюдаться

рекомендации по оптимизации

);

);

V. Составление карты экологической ситуации

Экологическое картографирование является одним из направлений экодиагностики, позволяющей получить объективную и достоверную информацию про состояние окружающей среды определенной территории, пространственную дифференциацию экологических проблем и их объединений.

Основным содержанием комплексной экологической карты является оценка современной ландшафтной структуры и свойств ландшафтов, имеющих важное значение для жизни человека.

Эти свойства или факторы определяются как экологически значимые и зависят от особенностей самих ландшафтов. Созданный таким образом тип карт наиболее полно характеризует изменение природных условий и систем жизнеобеспечения (геосистем) в пространственно-временном выражении. Целью экологического картографирования является анализ экологической обстановки и ее динамики, т.е. выявление пространственной и временной изменчивости факторов природной среды, воздействующих на здоровье человека и состояние экосистем. Для достижения этой цели требуется выполнить сбор, анализ, оценку, интеграцию, территориальную интерпретацию и создать географически корректное картографическое представление весьма многообразной, нередко трудно сопоставимой экологической информации.

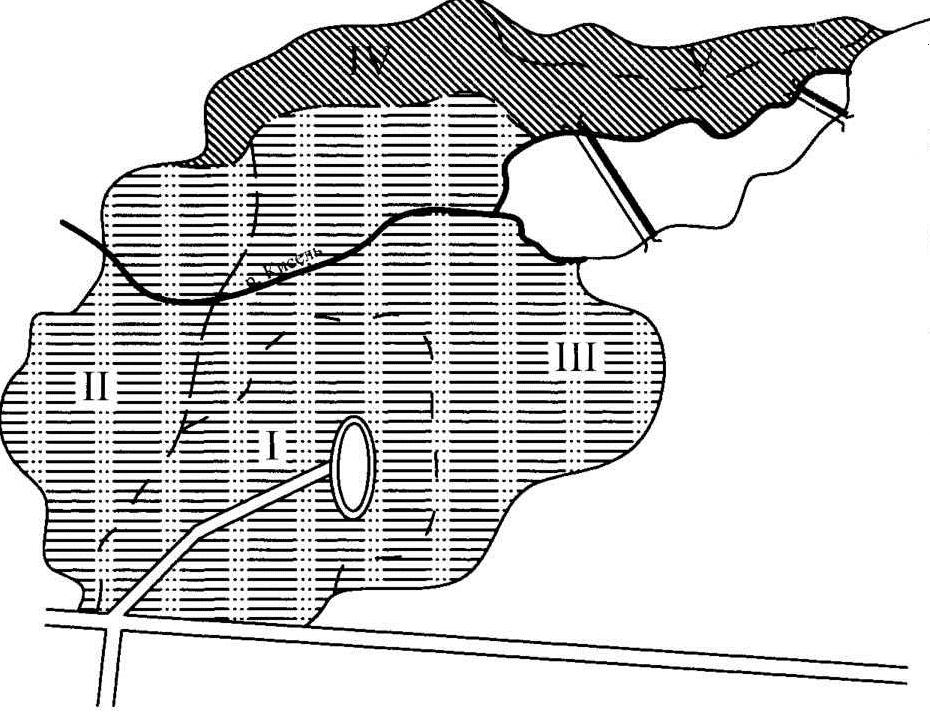

Рис. 29. - Карта экологической ситуации

-

Парковая территория;

-

Лесопарковая территория;

-

Лесная территория;

-

Пастбищная территория;

-

Особо охраняемая природная

территория.

Зона

вероятной дигрессии в период 16 июля –

30 сентября;

Зона

вероятной дигрессии

в

период 1 мая – 15 июля.

На данной карте (рис. 29), отображается зонирование территории ландшафтного комплекса в зависимости от вероятности возникновения дигрессивных изменений, которые определяются на основании сравнения расчетных значений ДПН (для пастбищного типа ландшафта) и предельные вместимости (для лесного комплекса) с фактическими значениями пастбищной нагрузки и посещаемости соответсвенно.