- •Профилактика гнойно-септических заболеваний в акушерском стационаре.

- •Роль ж.К. В профилактике осложнений бер-сти и родов.

- •Содержание и методы работы женской консультации. Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь

- •9. Группы высокого риска осложнений беременности и родов.

- •10. Пути снижения перинатальной смертности.

- •11. Практическое значение выделения групп риска среди беременных.

- •15. Методы исследования беременных женщин в разные сроки гестационного периода.

- •Методы обследования беременных в поздние сроки.

- •16. Малый таз, его плоскости и размеры.

- •17. Топография органов малого таза.

- •18. Истинная коньюгата, ее акушерское значение, способы определения.

- •19. Методы диагностики беременности.

- •20. Определение срока предоставления дородового отпуска. Длительность отпуска после родов.

- •21. Ведение физиологических родов при головном предлежании.

- •Клиника:

- •Ведение 1 периода

- •Механизм:

- •2 Период родов:

- •Последовый период.

- •22. Тазовое предлежание, механизм рождения плода и ос-сти течения.

- •Биомеханизм родов.

- •23. Ручные пособия при ягодичном предлежании.

- •24. Механизм раскрытия шейки матки у первородящих, определение степени раскрытия маточного зева.

- •25. Механизм раскрытия шейки матки у повторнородящих, определение продвижения предлежащей части.

- •26.Обезболивание родов в 1 и 2 периодах. Влияние обезболивающих препаратов на плод и новорожденного.

- •27. Течение и ведение последового периода.

- •Механизм

- •28.Травмы промежности, влагалища, шейки матки, диагностика и терапия.

- •Разрывы шейки матки

- •Разрезы и разрывы промежности

- •29.Показания и методы досрочного родоразрешения в интересах плода при патологическом течении беременности.

- •30. Диагностика и терапия плацентарной недостаточности.

- •Классификация.

- •31. Методы определения состояния плода. Неинвазивные методы

- •Инвазивные методы

- •32. Особенности ведения беременности и родов у женщин с ревматическими заболеваниями сердца.

- •33.Особенности ведения беременности и родов у женщин с гипертонической болезнью.

- •34. Особенности ведения беременности и родов у женщин с артериальной гипотонией.

- •35.Особенности ведения беременности и родов у женщин при сахарном диабете.

- •37. Ведение и лечение беременных с гестационный пиелонефритом.

- •38.Особенности течения беременности при заболевании почек.

- •39. Особенности течения и ведения переношенной беременности и запоздалых родов.

- •40.Особенности течения и ведения преждевременных родов.

- •41. Оценка состояния новорожденного.

- •42. Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей. Понятие недоношенности и незрелости.

- •43. Ведение беременных с Rh-отрицательной принадлежностью крови. Профилактика гемолитической болезни плода.

- •44. Признаки гемолитической болезни плода. Диагностика и лечение.

- •45. Диагностика гипотрофии плода. Лечение.

- •46. Хроническая гипоксия плода. Этиопатогенез. Диагностика и лечение.

- •47. Острая гипоксия плода, причины. Акушерская тактика.

- •48. Диагностика и лечение гипоксии плода во время родов.

- •49. Преждевременное и раннее излитие околоплодных вод!

- •50. Особенности ведения беременности при заболевании почек.

- •51.Кровотечения во второй половине беременности, причины, дифф. Диагностика. Тактика.

- •52. Кровотечения в последовом периоде. Причины. Тактика.

- •53. Кровотечения в раннем и позднем послеродовом периодах.

- •54. Атоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. Клиника, диагностика, лечение.

- •55. Свершившийся разрыв матки в родах. Этиология, клиника, лечение.

- •56.Угрожающий разрыв матки в родах. Этиология, диагностика, лечение.

- •I. По времени происхождения.

- •III. По клинигескому тегению.

- •IV. По характеру повреждения.

- •V. По локализации.

- •57. Клиника и ведение послеродового периода.

- •58.Тромбогеморрагический синдром в акушерстве во 2 половине беременности.

- •59. Невынашивание беременности. Обследование, клиника, лечение.

- •Лечебные назначения при угрожающем выкидыше

- •60. Внебольничный аборт. Клиника, лечение, осложнения.

- •61. Предлежание плаценты.

- •62. Интимное прикрепление и истинное приращение плаценты. Клиника, тактика врача.

- •63.Поперечное и косое положение плода. Клиника, диагностика, тактика ведения беременности и родов.

- •64.Разгибательное предлежание головки (переднеголовное, лобное, лицевое), диагностика, врачебная тактика, влияние на плод.

- •65. Анатомически узкий таз. Классификация, особенности ведения родов.

- •66. Клинически узкий таз. Клиника, диагностика, акушерская тактика.

- •67. 3Апущенное поперечное положение плода. Клиника. Лечение.

- •68. Общеравномерносуженный таз. Особенности клинического течения и ведения родов. См. Вопрос 66

- •69.Аномалии родовой деятельности. Классификация. Этиология, диагностика.

- •Патологический прелиминарный период

- •70. Первичная и вторичная слабость родовой деятельности. Причины, тактика ведения родов.

- •71.Дискоординированая родовая деятельность, диагностика, лечение.

- •72.Быстрые, стремительные роды. Тактика ведения родов. Влияние на плод.

- •73. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Акушерская тактика. Дифференциальная диагностика. Осложнения.

- •74.Послеродовый септический метроэндометрит.

- •Послеродовой метроэндометрит

- •Клинические и лабораторные критерии оценки степени тяжести метроэндометрита

- •Антибактериальная терапия

- •Дезинтоксикационная терапия

- •75.Локализованные формы септической инфекции. Клиника. Лечение.

- •76.Генерализованные формы септической инфекции. Клиника. Лечение.

- •77.Септический шок в родах и в раннем послеродовом периоде.

- •78.Послеродовый мастит. Этиопатогенез. Клиника. Лечение. Лактостаз

- •Лактационный мастит

- •79. Беременность, особенности ведения родов при инф. Гепатите.

- •80.Ранний токсикоз беременных. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •81.Клиника, диагностика токсикозов беременных.

- •82.Водянка беременных. Клиника, диагностика, лечение.

- •83.Нефропатия. Клиника, диагностика, лечение.

- •84.Преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение.

- •85.Эклампсия. Клиника, диагностика, лечение.

- •86.Возможные осложнения, особенности ведения тяжелых форм токсикозов.

- •87.Сочетанные поздние токсикозы. Клиника, особенности обследования, лечение.

- •88.Тактика ведения родов при тяжелых формах позднего токсикоза.

- •Акушерская тактика и интенсивная терапия при гестозе

- •Ведение и лечение беременных при hellp-синдроме и ожгб

- •Тактика ведения беременности и родов

- •Современные принципы профилактики тяжелых форм гестоза

- •89.Многоплодие. Особенности ведения родов. Влияние на плод.

- •90. Ведение беременности и родов при наличии рубца на матке.

- •Вопрос 115

- •91. Акушерская терминология (членораспо-е, положение, позиция, вид).

- •92. Определение положения головки плода по родовым путям в динамике родов.

- •93. Характеристика доношенного плода. Определение зрелости.

- •94. Наружный поворот плода на головку при тазовом предлежании.

- •95. Извлечение плода за тазовый конец. Показания, условия, влияние на плод.

- •96.Поворот плода на ножку при полном открытии маточного зева. Показания, условия.

- •97. Ведение послеродового периода. Осмотр родовых путей.

- •99. Операция наложения акушерских щипцов. Показания, условия.

- •100. Операция кесарева сечения. Разновидности, показания, условия.

- •101. Адаптационные изменения в организме женщины при физиологической беременности.

- •105. Узи в акушерской практике.

- •106. Критические периоды развития эмбриона и плода.

- •107. Родовые изгоняющие силы; феномен "тройного нисходящего градиента ".

- •108. Понятие " готовности " организма к родам. Предвестниковый период.

- •Понятие о готовности организма к родам

- •Методы оценки готовности к родам

- •Предвестники и начало родов

- •109. Плацента функции. Значение узи в диагностике патологии плаценты.

- •110. Биологическая роль околоплодных вод.

- •111. Показания к госпитализации в обсервационное отделение.

- •112. Клиническая оценка состояния ребенка в первые минуты жизни (шкала Апгар).

- •11З. Асептика, антисептика в родильном доме. Понятие о цикличности заполнения палат.

- •114. Санитарно-эпидемиологический режим в акушерских стационарах (приказы 696, 55 ).

- •Вопрос 2

- •115. Ведение беременности и родов при рубце на матке.

- •116. Родильный блок. Структура. Санэпидрежим.

- •Вопрос 2

83.Нефропатия. Клиника, диагностика, лечение.

Нефропатия является наиболее частой формой позднего гестоза. Ее доля среди всех вариантов гестозов превышает 60%. Чистые формы ОПГ-гестоза осложняют III триместр беременности, чаще всего они встречаются в последние 3 нед.

Выделяют три степени тяжести заболевания.

Под нефропатией I степени следует понимать состояние, обусловленное наличием небольших' отеков только на нижних конечностях, появлением в моче следов белка, повышением АД до 150/90 мм рт. ст., неравномерностью калибра сосудов сетчатки глазного дна. При II степени обнаруживаются распространение отеков на верхние конечности и переднюю брюшную стенку, содержание белка в моче от 1 до 3 г/л, повышение АД более чем 150/90 мм рт. ст., но не выше

170/100 мм рт. ст.; появляется отек сетчатки глаз. При нефропатии III степени обнаруживаются универсальные отеки с выраженной одутловатостью лица, содержание белка в моче более 3 г/л, АД выше 170/100 мм рт. ст.; на глазном дне могут появляться кровоизлияния и дистрофические изменения.

В реальной жизни проявления ОПГ-гестоза не всегда укладываются в указанные рамки, поэтому существуют другие методы оценки тяжести нефропатии, например использование шкалы Виттлингера. Тяжесть токсикоза определяется по 6 основным клиническим признакам, таким как отеки, прибавка массы тела, артериальная гипертензия, величина диуреза, протеинурия и субъективные симптомы.

Степень выраженности каждого признака соответствует определенному числу баллов, а общая сумма баллов характеризует степень тяжести нефропатии (табл. 14). Если сумма баллов от 2 до 10 свидетельствует о легкой степени нефропатии, от 11 до 20 — о средней степени тяжести, то при сумме баллов 21 и выше нефропатию следует считать тяжелой.

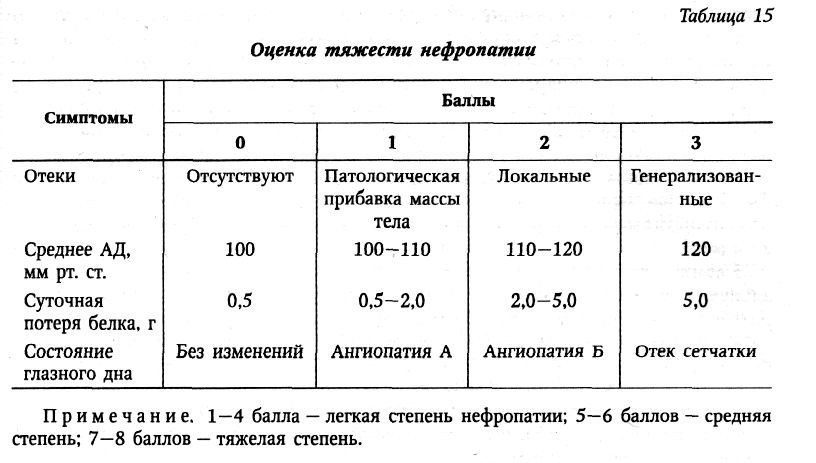

Кроме того, тяжесть нефропатии оценивается с помощью усовершенствованной таблицы, предложенной А. С. Слепых и М. А. Репиной (1977) (табл. 15).

К линицистам

известно, что тяжесть позднего гестоза

определяется не только выраженностью

симптомов, но и длительностью его

течения. Так, если признаки токсикоза,

даже выраженные умеренно, продолжаются

более 2 нед. при активном лечении

беременной, то заболевание следует

считать тяжелым.

линицистам

известно, что тяжесть позднего гестоза

определяется не только выраженностью

симптомов, но и длительностью его

течения. Так, если признаки токсикоза,

даже выраженные умеренно, продолжаются

более 2 нед. при активном лечении

беременной, то заболевание следует

считать тяжелым.

Успех лечения нефропатии и предупреждение перехода легких вариантов гестоза в более тяжелые во многом зависят от ранней диагностики. Важнейшим симптомом клинически выраженных форм гестоза является артериальная гипертензия, поэтому для ранней диагностики необходимо выявлять беременных с неустойчивым сосудистым тонусом, склонных к развитию артериального гипертонуса. При оценке АД следует иметь в виду ряд обстоятельств: 1) в течение первой половины беременности наблюдается отчетливая тенденция к снижению его (особенно систолического), это важно учитывать при проведении дифференциального диагноза между поздним токсикозом и гипертонической болезнью; 2) повышение систолического давления на 15—20%, а диастолического — на 10% и более по сравнению с исходным является четким показателем прогрессирования гестоза; 3) понижение пульсового давления до 35 мм рт. ст. и менее (чем меньше пульсовое давление, тем больше выражен спазм периферических сосудов, особенно прекапилляров); 4) асимметрия показателей АД, появление разницы между АД на правой и левой верхних конечностях более чем на 10 мм рт. ст. свидетельствует о прогрессировании позднего гестоза; 5) определение АДср помогает выявлению гипертензии.

Для суждения о тонусе внутричерепных сосудов полезную информацию дает офтальмоскопическое исследование глазного дна. Появление признаков гипертонической ангиопатии, и особенно ретинопатии и отека сетчатки, говорит об увеличении внутричерепного давления, перехода гестоза в тяжелейшие формы: преэклампсию и эклампсию. Известно, что функции почек при позднем гестозе претерпевают значительные изменения: прогрессивно снижается почечный кровоток и возрастает общее сопротивление сосудов при относительной ишемии коры почек, по мере утяжеления гестоза уменьшается клубочковая фильтрация, при тяжелой форме нефропатии нарушаются концентрационная и водовыделительная функции. Поэтому важнейшее значение для распознавания позднего

токсикоза и уточнения степени тяжести его имеет исследование моги. Существенно помогает диагностике учет суточного диуреза. У здоровых женщин во II и III триместрах беременности диурез составляет 1200—1100 мл. Снижение суточного диуреза при одновременной избыточной прибавке массы тела беременной свидетельствует о начинающемся гестозе. При этом следует обращать внимание на колебания относительной плотности мочи, которая у здоровых женщин обнаруживает четкую обратную корреляцию с количеством выделяемой мочи.

Традиционное значение для выявления позднего гестоза имеет обнаружение белка в моче. При повторном подтверждении даже минимальной протеинурии необходимо госпитализировать женщину для выяснения причины наличия белка в моче.

Клиническое и лабораторное обследование позволит провести дифференциальную диагностику между ОПГ-гестозом и заболеванием почек (гломерулонефритом, пиелонефритом). При нефропатии обычно выявляются уменьшение диуреза, сохранение нормальной относительной плотности мочи, нарастающая суточная потеря белка, отсутствие в моче «активных» лейкоцитов (клеток Штернгеймера—Мальбина). Для этого используются такие распространенные и достаточно информативные методы, как контроль за диурезом с учетом поступления жидкости, пробы Зимницкого, Нечипоренко, Тареева—Реберга, бактериологические исследования мочи.

Диагностическое значение имеет ряд биохимигеских показателей крови. Анализ электролитного состава плазмы дает возможность судить не только о .тяжести течения токсикоза, но и об эффективности проводимой терапии, глубине нарушений гомеостаза, требующих коррекции. Следует отметить, что водно-электролитный гомеостаз отличается относительно высокой стабильностью. При неосложненной токсикозом беременности в плазме крови содержится: натрия до 142 ммоль/л, калия — 4,4 ммоль/л, кальция — 2—3 ммоль/л, хлора — 103 ммоль/л. От концентрации ионов электролитов, главным образом натрия, зависит осмотическое давление (осмолярность). При нефропатии наблюдается задержка электролитов (особенно натрия) в тканях и уменьшение выделения их с мочой.

Большое значение для диагностики гестоза и оценки тяжести его течения придается определению белкового состава сыворотки крови. Для гестоза, особенно тяжелого, характерны гипо- и диспротеинемия в виде гипоальбуминемии и гиперглобулинемии. Снижение концентрации общего белка ниже 70 г/л и количества альбуминов ниже 50% должно настораживать относительно возможного появления позднего токсикоза. Чем тяжелее и продолжительнее токсикоз, тем больше выражены явления гипо- и диспротеинемии. Так, при тяжелой нефропатии, как правило, наблюдается гипопротеинемия до 60 г/л и менее и значительно уменьшено содержание альбуминов с понижением альбумино-глобулинового коэффициента до 0,5 и ниже. Снижение концентрации общего белка ниже 50 г/л и стойко нарастающая диспротеинемия свидетельствуют об очень тяжелом течении позднего токсикоза и являются неблагоприятным прогностическим показателем для матери и плода. Определенное диагностическое значение имеет учет суточной потери белка с мочой. О серьезном поражении почек свидетельствует нарастание суточной протеинурии выше 0,5 г. Потеря белка свыше 4 г/сут представляет непосредственную угрозу для жизни плода. Определенное диагностическое значение для уточнения степени тяжести нефропатии имеет исследование некоторых показателей свертывающей системы крови, в первую очередь числа тромбоцитов и продуктов деградации фибрина/фибриногена (ПДФ). Количество тромбоцитов снижается от 200х109/л (при нефропатии I) до 120х109/л (при нефропатии III). ПДФ отсутствуют при легких формах и появляются в тяжелых случаях.

По мере нарастания тяжести нефропатии отмечено увеличение гематокритного числа: при нефропатии I оно составляет 0,36—0,38; при нефропатии II — 0,39—0,42; при нефропатии III — свыше 0,42.

При позднем гестозе следует проводить тщательное наблюдение за состоянием плода: для выявления гипоксии прибегать к кардиомониторингу, для диагностики гипотрофии — к фетометрии с помощью УЗИ. Кроме того, УЗИ помогает оценить состояние плаценты. Функциональные нарушения фетоплацентарного комплекса можно выявить с помощью динамического наблюдения за уровнем плацентарного лактогена и эстриола.

Смешанные формы гестоза всегда вызывают особую настороженность у акушеров. Они возникают значительно раньше чистых форм (на 24—28-й неделе), труднее поддаются диагностике, резистентны к проводимой терапии, чаще приводят к неблагоприятным исходам для матери и плода. Поэтому их всегда расценивают как тяжелую патологию.

Несвоевременная диагностика, неправильная оценка степени тяжести гестоза приводят к развитию преэклампсии и эклампсии — тяжелейших форм, представляющих реальную опасность для жизни больной.

Преэклампсия относится к тяжелым формам токсикоза. На фоне триады ОПГ-гестоза появляются признаки гипертензивной энцефалопатии. К ним относятся головная боль, головокружение, нарушение зрения, заторможенность, шум в ушах. Тошнота, рвота, боль в эпигастральной области свидетельствуют о циркуляторных расстройствах в желудке и печени. Преэклампсия — нестойкая форма тяжелого гестоза, она свидетельствует о судорожной готовности организма женщины. Любой раздражитель (громкий звук, яркий свет, боль и даже обычное влагалищное исследование) может привести к развитию судорожного припадка — эклампсии.

Жалобы, предъявляемые больной, являются внешними и поздними проявлениями синдрома полиорганной недостаточности. У подобных больных имеет место выраженная гиповолемия, дефицит объема циркулирующей плазмы составляет 30%. Как следствие этого, нарушается гемодинамика: увеличивается артериальное давление (особенно диастолическое), возрастает общее периферическое сопротивление сосудов (СПС), тахикардия, снижается центральное венозное давление. Нарушение реологических свойств крови, прогрессирование хронического ДВС-синдрома резко нарушают микроциркуляцию в жизненно важных органах матери (почки, печень, легкие, мозг, сердце), ухудшают маточ-но-плацентарный кровоток и функцию плаценты.