Ендодонтія / 01 Патогенез эндодонтических заболеваний / 15 Периапикальныи абсцесс

.docПериапикальныи абсцесс

Если инфекция сохраняется, острый апикальный периодонтит прогрессирует и переходит в периапикальный абсцесс.

Клиническими симптомами острого апикального периодонтита являются чувство «выросшего» зуба и боль при перкуссии или вертикальном давлении.

Абсцесс может быть острым и хроническим инкапсулированным. Вначале острый абсцесс на рентгенограмме не выявляется. Только на 3—4-ю неделю массивная инфильтрация воспалительными клетками и активность остеокластов приводят к образованию костного дефекта, выявляемого рентгенологически. В течение этого времени острый абсцесс может перейти в хроническую инкапсулированную форму (Schroeder, 1991).

При вторичном инфицировании развивается обострение хронического апикального периодонтита («феникс-абсцесс»). На рентгенограмме при этом определяется участок разрежения в периапикальной области. Обострение процесса имеет те же клинические симптомы, что и первичный острый абсцесс: резко положительная перкуссия, чувство выросшего зуба, гиперемия слизистой оболочки и сильная боль.

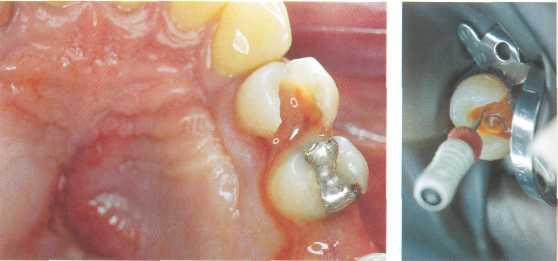

Рис. 66. Небный абсцесс.

Флюктуирующая припухлость на нёбе, вызванная периапикальным воспалением верхнего первого премоляра. Зуб резко болезнен при перкуссии, кажется «выросшим».

Справа: на рентгенограмме с файлами в корневых каналах виден участок разрежения в периапикальной области.

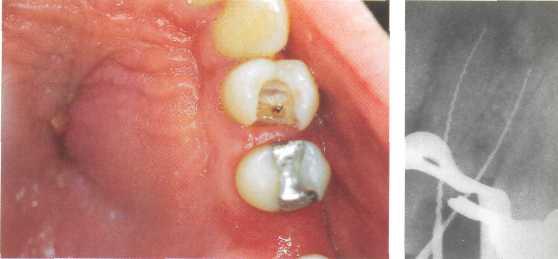

Рис. 67. Дренирование через корневые каналы.

После вскрытия полости зуба из корневых каналов было эвакуировано большое количество гноя. Припухлость на нёбе значительно уменьшилась в размерах за считанные минуты. Справа: дренирование абсцесса осуществлялось через открытые корневые каналы в течение 20 мин, после чего была проведена их полная механическая обработка.

Рис. 68. Обработка корневых каналов.

После дренирования абсцесса из корневых каналов была удалена инфицированная ткань и рыхло наложена временная повязка из гидроксида кальция. Через 3 дня припухлость значительно уменьшилась. Справа: во второе посещение по рентгенограмме была определена рабочая длина корневых каналов.

Периапикальные дефекты, сопровождающиеся болью, припухлостью или появлением свища, гистологически невозможно отличить от дефектов, проходящих бессимптомно (Block et al., 1976). Однако при наличии самопроизвольной боли или положительной перкуссии выявляется намного больше бактерий в корневых каналах, чем при отсутствии этих симптомов. Пептококки, пептострептококки, эубактерии, порфи-ромонады и бактероиды чаще всего свидетельствуют о положительной перкуссии, боли, экссудации и припухлости. Последние придают инфицированному корневому каналу характерный запах (Hashioka et al., 1992).

Если бактериальная инфекция сохраняется и защитные силы организма ослаблены, гной прорывается в окружающие мягкие ткани, выходит наружу или развивается остеомиелит. В этих случаях присоединяются общие симптомы. Первостепенной задачей лечебных мероприятий является эвакуация гноя. Если дренаж может осуществляться через полость зуба, в разрезе нет необходимости. Разрез проводится только в тех случаях, когда невозможно создать дренаж другим способом.

Рис. 69. Временная повязка.

После обработки и высушивания корневых каналов они были плотно заполнены гидроксидом кальция. Длительный эффект можно получить только в том случае, если антибактериальная повязка контактирует со стенками канала.

Рис. 70. Антибактериальный эффект.

Спустя 3 мес. клинические симптомы абсцесса исчезли. Временная пломба была интактной и защищала полость зуба от повторного инфицирования.

Слева: наложен коффердам, удалена временная пломба. В каналах видна интактная временная повязка.

Рис. 71. Пломбирование корневых каналов. Корневые каналы запломбированы гуттаперчей и силером методом латеральной конденсации. Наблюдается уменьшение в размерах участка периапикального разрежения.