Ендодонтія / 15 Реставрация зубов после эндодонтического лечения / 06 Литые штифтово-культевые вкладки

.docЛитые штифтово-культевые вкладки

Piasmans и соавт. (1988) изучали прочность штифтовых конструкций, для чего фиксировали штифтово-культевые вкладки длиной 7 мм в дистальные каналы удаленных зубов. Авторы установили, что наибольшую устойчивость к нагрузке (4460 N) имели литые штифтово-культевые вкладки. Зуб нагружался вплоть до перелома зуба, поэтому один и тот же зуб нельзя было использовать дважды. Зубы, восстановленные композитом на штифте, выдерживали нагрузку 2750 N. Однако эти конструкции были намного прочнее, чем адгезивные композитные реставрации с введением композита на 3 мм в канал, но без штифта. Перелом в области композитной реставрации произошел лишь в одном случае.

Литые штифтово-культевые вкладки, как и все другие штифтовые конструкции, должны иметь адекватную длину. Увеличение длины штифта от 5 до 8 мм улучшало его ретенцию на 47%. Длину штифта определяют по следующим правилам: во-первых, она должна составлять 2/3 длины канала, во-вторых, она не должна быть меньше высоты коронки и, в-третьих, она должна равняться половине длины корня, укрепленного в кости. Толщина дентина корня, окружающего штифт, должна быть не менее 2 мм. Это позволяет удвоить прочность конструкции (Wagnild, Mueller, 1994).

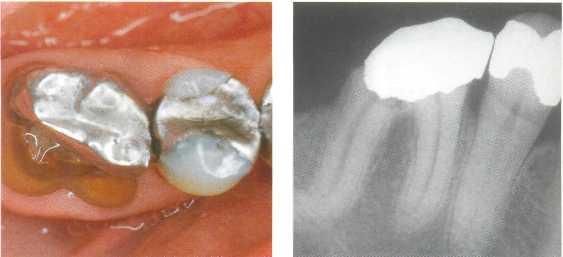

Рис. 753. До лечения.

Слева: язычная стенка нижнего моляра скололась, обнажив дефектную амальгамовую пломбу. Клинические симптомы отсутствуют. Чтобы сохранить этот замыкающий зубной ряд, необходимо провести эндодонтическое лечение и изготовить искусственную коронку. Справа: на рентгенограмме, сделанной перед началом лечения, изменений в периапикальных тканях нет.

Рис. 754. Эндодонтическое лечение.

Слева: три корневых канала обработаны инструментально и заполнены временной повязкой с гидроксидом кальция. Во второе посещение каналы были запломбированы гуттаперчей. Справа: на контрольной рентгенограмме видно гомогенное заполнение корневых каналов.

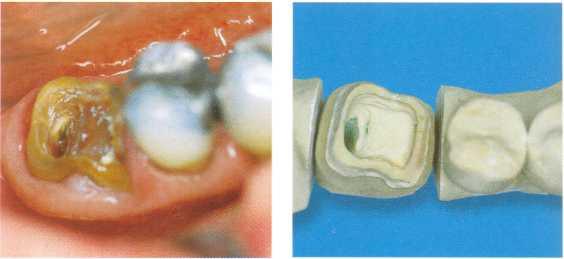

Рис. 755. Подготовка к фиксации литой штифтово-культевой вкладки.

Слева: дистальный канал распломбирован и расширен римером Peeso на половину рабочей длины.

Справа: сформированы пазы для устойчивости культевой вкладки. Вкладка должна как бы обхватывать зуб. Снят слепок и в лаборатории изготовлена литая штифтово-культевая конструкция.

Ретенция штифтов с параллельными гранями в 4 раза больше, чем конусных. Они также обеспечивают более эффективное распределение давления на стенки канала и снижают риск перелома коронки (Sorensen, Englman, 1990). Конусные штифтовые системы применяются только в нижних фронтальных зубах с узкими каналами. В этих случаях рекомендуется использовать только литые конструкции, поскольку они обладают наибольшей прочностью. При использовании зубчатых параштифтов переломы чаще всего возникают в месте соединения штифта и культи (Gluskin et al., 1995).

Литая штифтово-культевая вкладка цементируется в следующее посещение. Согласно результатам теста с пенетрацией красителя наилучшую герметичность конструкции обеспечивал цианоакрилатный цемент, затем пликарбоксилатный цемент и композитный цемент, введенный после травления дентина и обработки его бондом. Наихудшая герметичность наблюдалась при фиксации вкладки на цинк-фосфатный цемент (Fogel, 1995). Если при пломбировании канала использовался эвгенол-содержащий препарат, поверхность дентина перед цементировкой штифтовой конструкции необходимо обработать и промыть этанолом (Tjan, Nemetz, 1992).

Рис. 756. Штифтово-культевая вкладка. Снимают двойной слепок из силиконовой массы. Справа: штифтово-культевая вкладка отливается из сплава с высоким содержанием золота. После литья вкладку обрабатывают пескоструйным аппаратом. Полировать вкладку не рекомендуется, поскольку это снизит ее ретенцию.

Рис. 757. Реставрация коронки.

Слева: штифтово-культевую вкладку припасовывают на модели. Справа: пациент не настаивал на облицовке коронки, поэтому была изготовлена литая металлическая коронка без облицовки. Литые коронки улучшают прогноз эндодонтически леченных зубов до 97% (по сравнению с 50%, если зуб коронкой не покрывают) (Sorensen, Martinoff, 1984 b).

Рис. 758. Цементировка вкладки.

Слева: полость покрывают адгезивом и фиксируют вкладку на полимерный цемент. Удаляют излишки цемента и фиксируют коронку на цинк-фосфатный цемент.

Справа: через 2 года после лечения признаков расцементировки конструкции, а также воспаления периапикальных тканей не наблюдалось.