- •Глава 1. История развития биомеханики 13

- •Глава 2. Топография тела человека.

- •Глава 3. Кинематика 59

- •Глава 4. Динамика движения материальной точки 89

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2. Топография тела человека. Общие данные

- •Глава 2. Топография тела человека. Общие данные

- •38 Глава 2. Топография тела человека. Общие данные

- •Глава 2. Топография тела человека. Общие данные 39

- •42 Глава 2. Топография тела человека. Общие данные

- •Глава 2. Топография тела человека. Общие данные 43

- •Глава 2. Топография тела человека. Общие данные

- •Глава 2. Топография тела человека. Общие данные 49

- •Глава 3

- •3.1. Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Вестибулярный аппарат как инерциальная система ориентации

- •3.2. Скорость. Средняя и мгновенная скорость. Временные характеристики движения

- •3.3. Равномерное прямолинейное движение и его графическое представление

- •Глава 3. "77

- •3.6. Движение по окружности, центростремительное и тангенциальное ускорения. Угловое ускорение

- •3.8. Элементы описания движения человека

- •4.1. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета

- •4.2. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил

- •4.5. Динамика движения материальной точки по окружности. Центростремительная и тангенциальная силы. Плечо и момент силы. Момент инерции. Уравнения вращательного движения точки

- •5.2. Распределение массы в теле человека

- •5.3. Законы Ньютона для произвольного тела. Поступательное движение

- •5.4. Принцип относительности Галилея

- •5.5. Работа сил, действующих на тело, и его кинетическая энергия

- •5.6. Мощность

- •5.7. Работа и мощность человека. Эргометрия

- •5.8. Импульс тела. Импульс системы тел

- •Глава 6

- •6.1. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения

- •6.3. Силы трения покоя и скольжения. Коэффициент трения скольжения

- •6.4. Сила трения качения

- •6.5. Сила сопротивления при движении в жидкости или газе

- •Глава 7

- •7.1. Плечо силы. Момент силы. Момент инерции тела. Кинетическая энергия вращающегося тела. Основное уравнение динамики вращательного движения

- •7.2. Момент импульса тела. Изменение момента импульса

- •7.3. Моменты инерции некоторых тел

- •7.4. Свободные оси

- •7.5. Статика. Центр тяжести. Рычаги и блоки

- •Глава 8

- •8.1. Сила инерции. Принцип д'Аламбера

- •8.2. Сила тяжести. Вес тела

- •8.3. Перегрузки и невесомость. Движение в безопорном пространстве. Искусственное тяготение

- •8.4. Медицинские аспекты

- •8.5. Применение законов динамики для анализа движений спортсменов

- •Глава 9

- •9.1. Консервативные силы,

- •Глава 9. -| 75 Законы сохранения

- •9.2. Энергетика прыжков

- •9.3. Закон сохранения импульса. Реактивное движение

- •9.4. Применение закона сохранения импульса к ударам

- •9.5. Соударение предмета

- •9.6. Закон сохранения момента импульса

- •Глава 10

- •10.1. Свободные колебания: гармонические и затухающие колебания

- •10.4. Сложное колебание. Разложение сложного колебания на простые составляющие. Гармонический спектр

- •Глава 11

- •11.2. Виды деформации

- •11.3. Прочность

- •11.4. Твердость

- •11.5. Разрушение

- •Глава 12

- •12.1. Механические воздействия

- •12.2. Электромагнитное воздействие

- •12.4. Радиационные воздействия Ионизирующее излучение

- •12.5. Акустические воздействия

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •17.1. Биомеханика сердца и сосудов. Гемодинамика

- •17.2. Биомеханика дыхания

- •17.3. Биомеханика пищеварительной системы

- •17.4. Биомеханика опорно-двигательного аппарата (ода)

- •17.5 Биомеханика глаза

- •17.6. Биомеханика органов слуха

- •Глава 18

- •18.1. Биомеханика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (ода)

- •18.2. Биомеханика инвалидов-спортсменов

Глава 16

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ. ТЕСТЫ В БИОМЕХАНИКЕ. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Работа опорно-двигательного аппарата человека основана на принципах механики. Для изучения биомеханических систем человека используют данные биофизики, физиологии, математики и др. Известно, что человек как биомеханическая система, подчиняется законам физики и механики.

При изучении движений в биомеханике используют данные антропометрии, анатомии, физиологии нервной и мышечной систем и др.; в биомеханику ОДА включают его функциональную (динамическую) анатомию и др.

Цель биомеханических исследований — создание спортивного инвентаря и техники (велосипеды, лодки, весла, спортивная обувь и многое другое), разработка техники движений в том или ином виде спорта, а также профилактика и лечение травм и т. д.

Асимметрия сторон тела и конечностей, разница в окружности сегментов одной конечности по сравнению с другой, в объеме суставов, изменения физиологических изгибов позвоночника и другие отклонения от нормы должны быть отмечены и учтены в процессе биомеханического контроля (рис. 16.1).

Ось нормальной нижней конечности проходит от передне-верхней подвздошной ости через середину коленной чашки и второй палец стопы (рис. 16.2). Длинная ось верхней конечности проходит через центр головки плечевой кости, головку лучевой и головку локтевой костей (рис. 16.3).

Точно так же производится измерение длины верхней конечности. Верхней точкой при этом служит конец акромиального отростка лопатки или большой бугорок плечевой кости, нижней — шиловидный отросток лучевой кости или до конца III пальца (рис. 16.5).

Для измерения длины плеча или предплечья промежуточной точкой обычно служит верхушка локтевого отростка или головка лучевой кости.

После измерений больной конечности, полученные данные сравнивают с данными измерений здоровой конечностью (рис. 16.6).

Необходимо различать анатомическое (истинное) и функциональное укорочение или удлинение конечности. Анатомическая длина (укорочение или удлинение) складывается из суммы длины бедра и голени для нижней конечности и плеча и предплечья — для верхней конечности.

Измерение в первом случае производится от верхушки большого вертела до щели коленного сустава и от последней до наружной (внутренней) лодыжки; во втором случае — от большого бугорка плечевой кости до головки лучевой кости и от последней до шиловидного отростка лучевой (локтевой кости). Эти суммарные данные сравнивают с такими же данными, полученными при измерении здоровой конечности. Разница между ними и составляет величину анатомического укорочения (рис. 16.7).

Функциональное укорочение или удлинение конечности определяется путем указанного выше измерения ее отдельных сегментов, но верхней точкой для нижней конечности при этом служит передне-верхняя подвздошная ость, а для верхней конечности — конец акромиального отростка лопатки. Функциональное укорочение

обычно зависит от наличия контрактур или анкилозов суставов в порочном положении, искривлений костей, вывихов и т. д.

Функциональное укорочение может быть измерено в положении стоя (см. рис. 16.7, б). Оно равно расстоянию от подошвенной поверхности стопы больной конечности до пола при опоре на здоровую конечность (см. рис. 16.7, б).

Между анатомическим и функциональным укорочением может быть значительная разница. Так, например, длина бедра и голени больной и здоровой стороны может быть одинаковой, а между тем при наличии сгибательной контрактуры в коленном или тазобедренном суставах, вывихе, анкилозе тазобедренного сустава в положении приведения функциональное укорочение может достичь 10—15 см и более (рис. 16.8).

Определение объема движения в суставах (16.9). Степень и тип движения нормального сустава зависит от формы суставных поверхностей, от ограничивающего действия связок и от функции мышц.

Различают активные и пассивные ограничения движений в суставах. Известен объем нормальной амплитуды движений в различных

Движения в сагиттальной плоскости называют сгибанием и разгибанием (flexio et extensio), в отношении кисти принято говорить — ладонное и тыльное сгибание, в отношении стопы — тыльное и подошвенное сгибание.

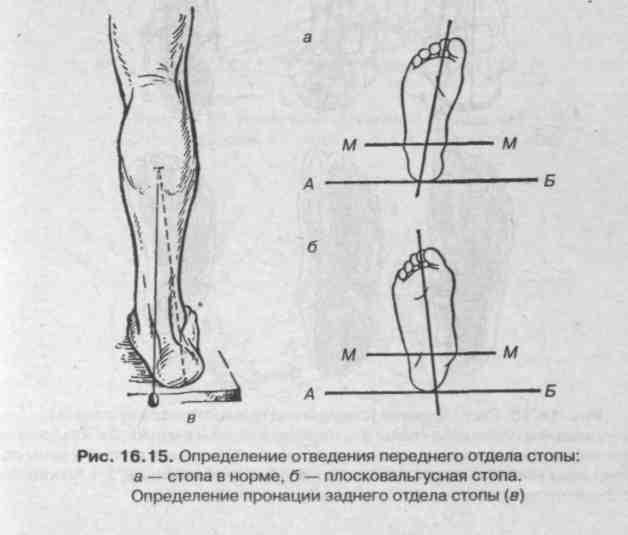

Движения во фронтальной плоскости называют приведением (adductio) и отведением (abductio). В отношении лучезапястного сустава принято говорить — лучевое приведение и локтевое отведение; движение внутрь в пяточно-кубовидном суставе есть приведение, движение наружу — отведение. Движения вокруг продольной оси называют ротацией (rotatio) внутренней и наружной. В отношении предплечья (рис. 16.11) принято называть наружную ротацию — супинацией (supinatio), а внутреннюю ротацию — пронацией (pronatio), так же как отклонение стопы в подтаранном суставе от оси нижней конечности внутрь принято называть супинацией, а кнаружи — пронацией (см. рис. 16.15).

Движения в суставах могут производиться пациентом активно или с помощью исследователя (пассивно). Измерение амплитуды движений производится с помощью угломера, бранши которого устанавливает по оси сегментов конечности, а ось угломера — по оси движения суставов (см. рис. 16.9).

Полную неподвижность в суставе называют анкилозом. Различают костный анкилоз, при котором суставные концы сочленяющихся костей спаяны между собой костным веществом, и фиброзный анкилоз, при котором спайка состоит из фиброзной ткани. В последнем случае возможны ничтожные, еле заметные на глаз движения.

Для определения объема ротационных движений конечностей используют ротатометры (рис. 16.12). Данные измерений записывают в градусах. Пределом возможного пассивного движения является ощущение боли. Объем активных движений иногда в значительной степени зависит от состояния сухожильно-мышечного аппарата, а не только от изменений в суставе. В этих случаях между объемом активных и пассивных движений возникает значительная разница.

Движения в локтевом суставе возможны в пределах: сгибание до 40—45°, разгибание до 180°. Пронационно-супинационные движения предплечья в локтевом суставе определяются в положении, изображенном на рис. 16.13, и возможно в пределах 180°.

В лучезапястном суставе движения совершаются в пределах 70—80° тыльного сгибания и 60—70° ладонного сгибания. Определяются также боковые движения кисти — радиальное отведение в пределах 20° и ульнарное — в пределах 30° (см. рис. 16.10).

В пальцах кисти разгибание возможно в пределах 180°, сгибание в пястно-фаланговых суставах возможно до угла 70—60°, в меж-фаланговых сочленениях — до 80—90°. Возможны и боковые движения пальцев. Особенно важно определить отведение первого пальца и возможность соприкосновения между первым и пятым пальцами.

В тазобедренном суставе объем движений в норме: сгибание до 120°, разгибание 30—35° (угол между горизонтальной плоскостью и осью бедра), отведение 40—50°, приведение 25—30° (угол между вертикальной осью туловища и осью бедра) (см. рис. 16.10, б).

Физиологические движения в голеностопном суставе и стопе совершаются в пределах 20—30° тыльного сгибания (разгибание стопы) и 30—50° подошвенного сгибания (см. рис. 16.9). Приведение стопы, как правило, сочетается с супинацией (вращение стопы внутрь), отведение сопровождается пронационным движением (вращение стопы наружу).

Физиологические движения в позвоночнике для удобства определяются и в градусах (что более сложно) и в максимальных движениях различных отделов.

В шейном отделе сгибание в норме совершается до соприкосновения подбородка с грудиной, разгибание — до горизонтального

В грудном отделе сгибание и разгибание осуществляются в небольшом объеме. Грудные позвонки принимают большое участие в боковых движениях позвоночника, объем ротационных движений 80—120°.

В поясничном отделе наибольший объем движений определяется в передне-заднем направлении, боковые и ротационные движения умеренные.

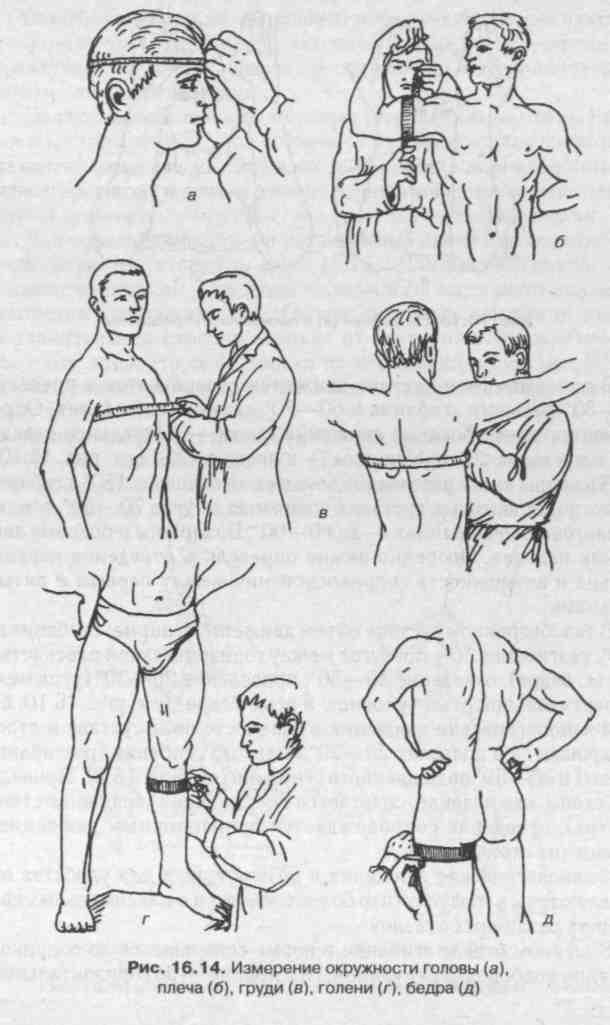

Окружность конечностей (больной и здоровой) измеряют в симметричных местах на определенном расстоянии от костных опознавательных точек: для ноги — от передней верхней ости подвздошной кости, большого вертела бедра, суставной щели коленного сустава, головки малой берцовой кости; для рук — от акромиального отростка, внутреннего надмыщелка плеча (рис. 16.14).

Измерения стоп производят как с нагрузкой, так и без нагрузки (рис. 16.15). Деформация стопы в результате статической недостаточности складывается из а) пронации заднего отдела стопы

Ф.Р. Богданов рекомендует измерять продольный свод стопы путем построения треугольника, опознавательные точки которого легко доступны ощупыванию. Такими точками являются: головка первой плюсневой кости, пяточный бугор и вершина внутренней лодыжки (рис. 16.17). Соединив эти три точки, получают треугольник, основанием которого служит расстояние от головки первой плюсневой кости до пяточного бугра. Расчет ведут по высоте свода и величине углов внутренней лодыжки и у пяточной кости. В норме высота свода равна 55—60 мм, угол у лодыжки составляет 95°, угол у пяточной кости — 60°. При плоской стопе: высота

свода меньше 55 мм, угол у лодыжки 105—120°, угол у пяточной кости 55—50°.

Ангулография — запись углов сгибания и разгибания в суставах нижней конечности: тазобедренном, коленном и других с обозначением межзвенных углов (B.C. Гурфинкель и А.Я. Сысин, 1956). По данным ангулограмм можно определить походку в норме и при патологии, а также до и после лечения (рис. 16.19). При применении лечения (реабилитации) ангулография начинает приближаться к норме.

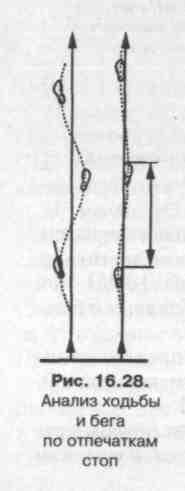

Ихнография — метод записи следов от обеих ног при ходьбе с учетом длины шага каждой ноги, разворота стопы, ширины шага, угол шага (рис. 16.20).

При анализе следовых дорожек по отпечаткам стоп измеряются пространственные параметры шага.

Модификация метода ихнографии — подография — использование регистрации электрических сигналов при соприкосновении стопы с полом (рис. 16.21). На специальную металлизированную дорожку и металлический контакт на обуви подается слабый электрический ток, при касании поверхности такой обувью замыкается

Цепь и проходит ток, регистрируемый на приборе (например, на осциллографе). Помещая контакты в определенных местах подошвы можно регистрировать фазы переноса конечности, постановки пятки на опору, переката на всю ступню, отрыва пятки и т. д.

ЭМГ записывают с мышц симметричных сегментов конечностей или симметричных половин туловища, либо с мышц-антагонистов. Полученную ЭМГ оценивают по высоте осцилляции, их частоте в единицу времени и в целом всю запись. Показано, что тренировки усиливают электрическую активность мышц (рис. 16.22). Особенно это заметно при тренировке (применение ходьбы, бега, лечебной гимнастики и других средств) после перенесенной травмы.

Измерение гибкости позвоночника. Гибкостью называется способность выполнять движения с большой амплитудой. Мерой гибкости является максимум амплитуды движений. Различают активную и пассивную гибкость. Активная выполняется самим испытуемым, пассивная — под влиянием внешней силы. Гибкость зависит от состояния суставов, эластичности (растяжимости) связок, мышц, возраста, температуры окружающей среды, биоритмов, времени суток и др.

Обычно гибкость определяется по способности человека наклониться вперед, стоя на простейшем устройстве (рис. 16.23). Перемещающаяся

планка, на которой в сантиметрах нанесены деления, показывает уровень гибкости.

Искривление позвоночника может наступить в трех плоскостях: а) фронтальной (боковое искривление — сколиоз); б) сагиттальной (круглая спина, горб — кифоз); в) горизонтальной (поворот позвонков — торсия).

Сколиоз — это заболевание костной и нервно-мышечной системы в области позвоночника, которое вызывает прогрессирующее боковое искривление последнего с торсией, изменением формы позвонков клиновидного характера, с развитием деформаций ребер и образованием реберных горбов, переднего и заднего, усилением поясничного лордоза, грудного кифоза и с развитием компесатор-ных дуг искривления (рис. 16.24).

Общий центр тяжести тела играет важную роль при решении различных вопросов механики движений. Равновесие и устойчивость тела определяется положением ОЦТ.

Общая площадь опоры — площадь, заключенная между крайними точками опорных поверхностей, иными словами, площадь опорных поверхностей и площадь пространства между ними (рис. 16.25). Величина площади опоры при различных положениях тела очень варьирует.

Применительно к телу человека различают два вида равновесия: устойчивое и неустойчивое. Устойчивое равновесие — когда ОЦТ тела расположен ниже площади опоры, а неустойчивое — когда ОЦТ тела расположен выше площади опоры.

В. Брауне и О. Фишер определили положение ОЦТ тела и центров тяжести его отдельных частей. Выявлено, что ЦТ головы лежит сзади от спинки турецкого седла примерно на 7 мм; ЦТ туловища — спереди верхнего края первого поясничного позвонка (L,). По оси туловища его ЦТ отстоит от краниального конца примерно на 3/6 длины, а от каудального — на 2/5 длины (см. рис. 2.9). Прямую между поперечными осями, проходящими через плечевые и тазобедренные суставы, ЦТ туловища делит примерно в отношении 4:5. По Фишеру, изолированное бедро, голень, плечо и предплечье имеют ЦТ в том месте, отрезки от которого до проксимального и дистального концов этих звеньев относятся примерно

как 4:5. Центр же тяжести кисти с несколько согнутыми пальцами расположен на 1 см проксимальнее головки третьей пястной кости.

Зная положение ЦТ каждой из двух частей тела, сочленяющихся между собой (плеча и предплечья, бедра и голени и др.), нетрудно определить положение общего для них центра тяжести (см. рис. 2.9). Он находится на прямой, соединяющей ЦТ каждого из звеньев, и делит эту прямую в отношении, обратно пропорциональном их массам. Посредством преобразования двухзвеньевых систем можно определить положение ОЦТ тела.

Для определения ОЦТ, а также для определения его траектории В.М. Абалаков предложил прибор (рис. 16.26).

Устойчивость тела определяется величиной площади опоры, высотой расположения ОЦТ тела и местом прохождения вертикали, опущенной из ОЦТ, в'нутри площади опоры (см. рис. 16.25). Чем больше площадь опоры и чем ниже расположен ОЦТ тела, тем больше устойчивость тела.

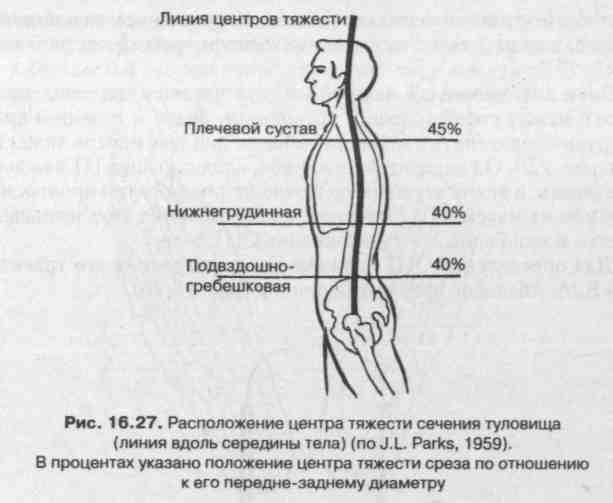

Для определения центра масс J.L. Parks (1959) предложил метод рассечения, который позволил определить центр каждого сегмента, массу и положение центра масс (рис. 16.27).

Для исследования площади опоры подошвенную поверхность стопы (стоп) смазывают краской, для чего пациент становится на

Анализ походки по следу, оставленному на бумаге, производят путем измерения угла шага (угол, образованный линией передвижения и осью стопы), ширины шага (расстояние между отпечатками края пятки одной и той же ноги (рис. 16.28).

Хорошая осанка создает оптимальные условия для деятельности внутренних органов, способствует повышению работоспособности и, конечно, имеет большое эстетическое значение. Характеристику типов осанки можно дать

по результатам гониометрии позвоночного столба (рис. 16.29) и визуально.

Гониометрия — метод регистрации относительных движений частей тела: в качестве датчиков угловых перемещений в суставах используются электрические переменные сопротивления (потенциометры) или угломеры (на шарнире, или с выдвижными браншами, или дисковой). Наиболее широкое применение находит циркуль-гониометр В.А. Гамбурцева.

При помощи гониометрического метода легко осуществляется комплексное измерение кривизны и движений позвоночника, углов наклона таза, амплитуды движений суставов конечностей, деформацию конечностей и др.

Характер изменения во времени суставных углов ноги в плоскости, близкой к сагиттальной, показан на рис. 16.30.

Циклография — способ регистрации движений человека. При циклографии последовательные позы движущегося человека (или

Для определения скорости движений отдельных звеньев тела перед фотокамерой помещают вращающийся диск с одним или несколькими отверстиями. Вращаясь с равномерной скоростью перед объективом фотокамеры, диск дробит световые траектории лампочек на определенные точки, отстоящие друг от друга на одинаковые интервалы времени.

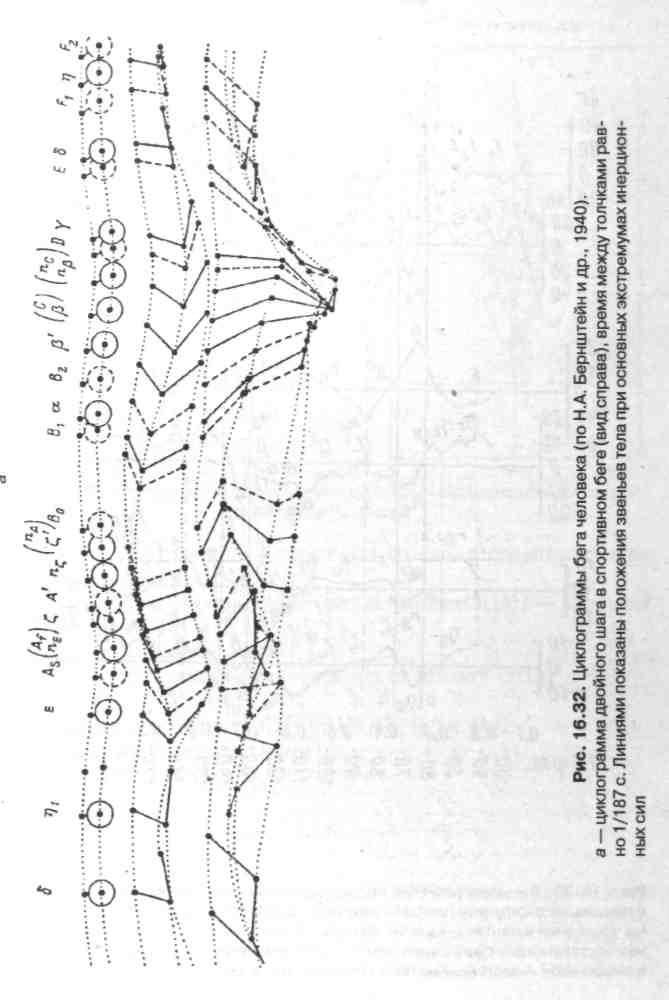

Обрабатывая циклограмму по методу Н.А. Бернштейна, можно подробно анализировать движения тела человека и его отдельных звеньев в пространстве и времени. Это позволяет не только выявлять действительные и относительные перемещения тела и его отдельных пунктов (сегментов), но и определять скорости и ускорения этих перемещений как по продольной, так и по вертикальной составляющим.

Циклограммы позволяют видеть целостное пространственное движение тела, образующееся в результате сложения угловых движений множества звеньев тела относительно друг друга.

На рис. 16.31 и рис. 16.32 приведены циклограммы идущего и бегущего человека.

Стабилография. По существу, устойчивость — это способность человека размещать общий центр масс так, чтобы его проекция на горизонтальный участок опоры попала на площадь, ограниченную стопами. Удержание вертикальной позы — это мышечная координация циклических движений тела. При этом тело колеблется и площадь, описываемая ОЦМ, может превышать площадь опоры. При проведении пробы «устойчивость» стабилограмма снимается в течение 30 с, при этом испытуемого просят встать на платформу и постараться самостоятельно сохранять вертикальное положение тела (вначале 30 с с открытыми глазами, а затем 30 с — с закрытыми). На рис. 16.33 представлены статокинезиграммы.

Анализ статокинезиграмм (СКГ) предусмотрен по следующим характеристикам.

1. Математическое ожидание координат ОЦТ (ОЦМ) по математическому ожиданию положения центра давления Мх ± сх,

Для исследования вестибулярного аппарата проводят специальные координационные пробы и пробы с вращением: вращение в кресле Барани, проба Ромберга и др.

От состояния вестибулярного анализатора в большой мере зависит ориентирование в пространстве, а также устойчивость тела. Это особенно важно в некоторых сложных видах спорта (акробатика, гимнастика, батут, прыжки в воду, фигурное катание и др.).

Проба Ромберга (Romberg). Тест для определения изменения проприорецепции. Проба Ромберга проводится в четырех режимах (рис. 16.34) при постепенном уменьшении площади опоры. Во всех случаях руки у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты. По секундомеру засекается время сохранения равновесия в течение 15 с. При этом фиксируются все изменения — пошатывание тела, дрожание рук или век (тремор).

Треморография. Тремор — гиперкинез, проявляющийся непроизвольными, стереотипными, ритмичными колебательными движениями всего тела или его составных частей. Запись тремора осуществляется с помощью сейсмодатчика на ЭКГ-аппарате. На палец испытуемому надевается индукционный сейсмодатчик. Механические колебания (тремор) руки и пальца, преобразованные в электрические сигналы, усиливаются и регистрируются на ленте электрокардиографа (рис. 16.35). Запись производится в течение 5— 10 с. Затем анализируется форма полученной кривой по амплитуде и частоте. При утомлении и возбуждении амплитуда и частота тремора увеличивается. Улучшение тренированности сопровождается, как правило, снижением величины тремора, а также при уменьшении или исчезновении боли.

Тест Яроцкого. Тест позволяет определить порог чувствительности вестибулярного анализатора. Тест выполняется в положении стоя с закрытыми глазами, при этом спортсмен по команде начинает вращательные движения головой в быстром темпе. Фиксируется время вращения головой до потери спортсменом равновесия. У здоровых людей время сохранения равновесия в среднем 28 с, у тренированных спортсменов — 90 с и более, особенно у тех, кто занимается акробатикой, гимнастикой, прыжками в воду и др.

Актография — это исследование двигательной активности человека во время сна. Запись актограмм осуществляется на электрокимографе, где в качестве воспринимающей части применяется велосипедная камера длинной 1,5 м, давление в которой составляет 15—20 мм рт. ст. Камера соединяется резиновой трубкой с капсулой Марея. Чернильными писчиками производится запись актограммы на бумаге. При анализе актограмм учитывается продолжительность засыпания, длительность состояния полного покоя, общее время сна и другие составляющие. Чем выше показатель покоя, тем лучше сон.

При

утомлении (переутомлении), неврозах,

болях и других состояниях

происходит нарушение сна (рис. 16.36).

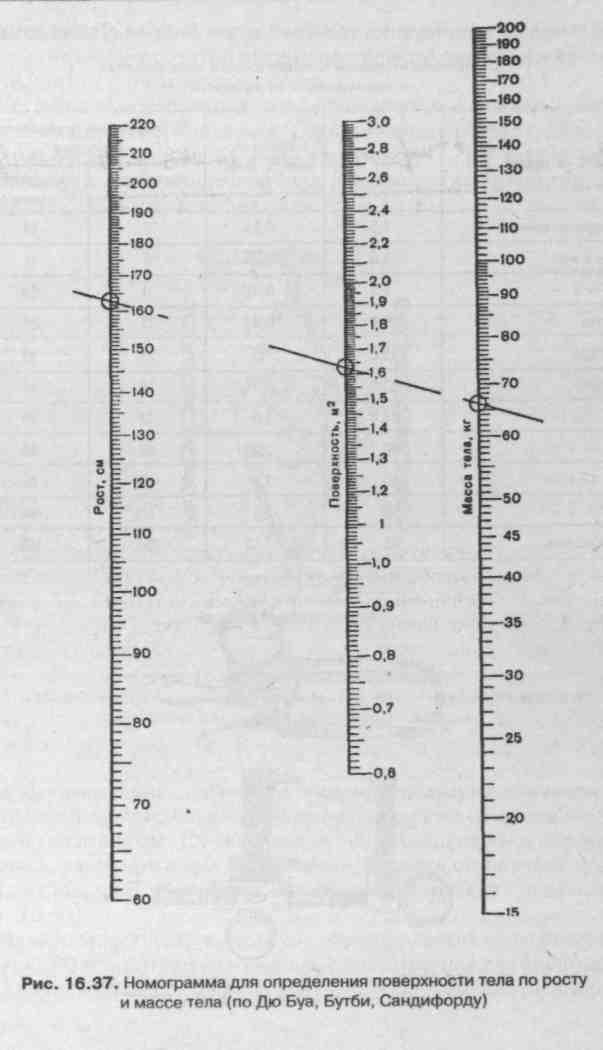

Для определения поверхности тела по данным измерения длины и массы тела (рис. 16.37) существуют номограммы. Поверхность тела является в значительной степени интегрирующим признаком физического развития, имеющим высокую корреляционную связь с многими важнейшими функциональными системами организма.

Расчет величины поверхности тела (S) по Дюбо: S = 167,2 • л/Л4 ■ Д, где М — масса тела в килограммах; Д — длина тела в сантиметрах.

Соотношение массы и поверхности тела ребенка в зависимости от возраста приведено в табл. 16.1.

Определение толщины кожно-жировых складок у детей и подростков. Измерение по Л.С. Трофименко производят кали-пером Беста с постоянным давлением 10 г/мм2 (рис. 16.38). Толщину складки измеряют в десяти точках тела: щека, подбородок, грудь I (по передней подмышечной линии на уровне подмышечной складки), задняя поверхность плеча, спина, грудь II (по передней подмышечной линии на уровне X ребра), живот над гребнем подвздошной кости, бедро, голень. Толщину каждой складки измеряют 3 раза и полученные данные складывают.

У девочек кривая суммы складок в возрасте от 7 до 17 лет неуклонно возрастает; у мальчиков пик нарастания кривой приходится на возраст 10— 12 лет, затем наблюдается тенденция к некоторому

Исследование мышечной силы. Функциональные возможности опорно-двигательного аппарата (ОДА) в значительной степени зависят от состояния мышц.

Для определения мышечной силы используют динамометры, то-нусометры, электромиграфию и др. (рис. 16.39).

Для определения силы кисти обычно используют динамометр Коллена. Силу разгибателей туловища измеряют с помощью станового динамометра. Для измерения силы мышц плеча и плечевого пояса, разгибателей бедра и голени, а также сгибателей туловища используют универсальные динамометрические установки

(рис. 16.40).

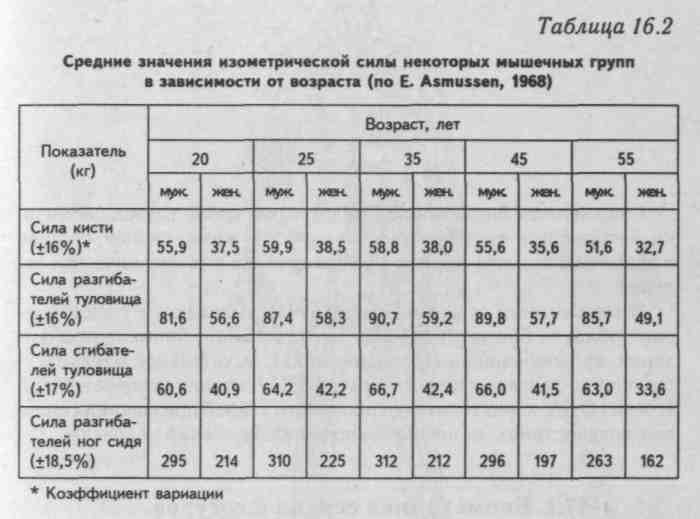

Мужчины достигают максимума изометрической силы в возрасте около 30 лет, потом сила уменьшается. Этот процесс идет быстрее в крупных мышцах нижних конечностей и туловища. Сила рук

Силовые индексы получают делением показателей силы на вес и выражают в процентах (%). Средними величинами силы кисти у мужчин считается 70—75% веса, у женщин — 50—60%; для становой силы у мужчин — 200—220%, у женщин — 135— 150%. У спортсменов соответственно — 75—81 % и 260—300%; у спортсменок — 60—70% и 150—200%.