- •Isbn 5-225-02710-5 © X. А. Мусалатов, 1998

- •Глава 1. Общая характеристика катастроф и чрезвычайных ситуаций

- •1.1. Виды катастроф

- •Классификация катастроф

- •1.1.2. Искусственные катастрофы

- •1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Глава 2. Содержание и основы оказания хирургической помощи при катастрофах

- •2.1. Служба медицины катастроф России

- •2.2. Общие принципы оказания хирургической помощи пораженным

- •2.3. Виды медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •1. Неотложные мероприятия (первой очереди):

- •2. Мероприятия, выполнение которых может быть вынужденно отложено (второй очереди):

- •2.4. Медицинская сортировка и эвакуация пораженных

- •2.4.1. Проведение медицинской сортировки

- •До месту жительства {легкопирнженные)

- •Ilih до окончителвнога нсъодл

- •Медицинская сортировка при оказании первой врачебной помощи

- •2.4.2. Эвакуация пораженных

- •Глава 3. Организационные, медицинские и деонтологические особенности работы медицинского персонала в условиях чрезвычайных ситуаций

- •3.1. Особенности организации работы при чрезвычайных ситуациях

- •3.2. Особенности оказания неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

- •Глава 4. Угрожающие жизни состояния 4.1. Шок

- •4.1.1. Этиология и основы патогенеза шока

- •4.1.2. Патофизиология шока

- •4.1.3. Клинические проявления травматического шока

- •4.1.4. Диагностика, определение тяжести и прогноза течения шока

- •4.1.5. Некоторые особенности течения шока

- •4.1.6. Лечебные мероприятия при шоке

- •4.2. Острая дыхательная недостаточность

- •4.2.1. Этиология и патогенез

- •4.2.2. Клинические проявления острой дыхательной недостаточности

- •4.2.3. Принципы лечения пострадавших с острой дыхательной недостаточностью при травмах

- •4.3. Кома

- •4.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с угрожающими жизни состояниями

- •1. Противошоковые мероприятия должны быть начаты как можно раньше и произведены в максимально возможном объеме.

- •4.4.1. Первая медицинская помощь

- •4.4.2. Доврачебная помощь

- •4.4.3. Первая врачебная помощь

- •4.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •4.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 5. Реанимационные мероприятия при катастрофах 5.1. Терминальные состояния

- •5.2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в катастрофах

- •5.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •5.2.2. Первая врачебная помощь

- •5.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Глава 6. Кровотечение. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •6.1. Виды кровотечений

- •6.2. Тяжесть кровопотери

- •6.3. Инфузионно-трансфузионные среды, применяемые для коррекции острой кровопотери

- •6.4. Оказание помощи пострадавшим с кровотечениями и кровопотерей при катастрофах

- •Задачи при оказании различных видов медицинской помощи пострадавшим с кровотечением и острой кровопотерей

- •6.4.1. Первая медицинская помощь

- •Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения

- •6.4.2. Доврачебная помощь

- •6.4.3. Первая врачебная помощь

- •При оказании первой врачебной помощи обязательно производится ревизия жгута.

- •5E:I помощи жгута!

- •Mvmtipur-jiniir чип ктрал * пот о сосуда;

- •6.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •6.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 7. Методы и средства обезболивания при оказании помощи пострадавшим

- •7.1. Виды анестезии

- •7.1.1. Местная и регионарная анестезия

- •7.1.2. Центральная и общая анестезия

- •7.2. Проведение обезболивания у пострадавших при катастрофах

- •7.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •7.2.2. Первая врачебная помощь

- •1. Место вкола иглы должно быть в стороне от проекции сосу

- •7.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •7.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 8. Иммобилизация при повреждениях конечностей

- •8.1. Транспортная иммобилизация

- •8. В зимнее время иммобилизованную конечность необходимо дополнительно утеплить.

- •8.2. Лечебная иммобилизация

- •8.2.1. Гипсовые повязки

- •8.2.2. Вытяжение

- •8.3. Проведение иммобилизации пострадавшим с повреждениями конечностей

- •Иммобилизация при оказании медицинской помощи пострадавшим

- •Глава 9. Раны мягких тканей

- •9.1. Классификация, характеристика ран мягких тканей

- •9.1.1. Раны неогнестрельного происхождения

- •9.1.2. Огнестрельные раны

- •9.1.3. Взрывная травма

- •9.2. Клинические проявления и особенности течения раневого процесса

- •9.3. Хирургическая обработка ран

- •9.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с ранениями мягких тканей

- •9.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •9.4.2. Первая врачебная помощь

- •9.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •9.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 10. Раневая инфекция

- •10.1. Этиология, патогенез, клинические проявления раневой инфекции

- •10.2. Общие принципы профилактики и лечения гнойных осложнений ран

- •10.3. Особые виды раневой инфекции

- •10.3.1. Столбняк

- •10.3.2. Анаэробная газовая инфекция

- •10.3.3. Гнилостная инфекция

- •10.4. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с инфекционными осложнениями ран

- •Глава 11. Закрытые повреждения костей и суставов конечностей

- •11.2. Закрытые травматические вывихи

- •11.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями костей и суставов

- •11.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •11.3.2. Первая врачебная помощь

- •11.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с закрытыми повреждениями костей и суставов конечностей и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Сортировка в эавненмоп'н от тяжести ию» Прн

- •Эвакуация

- •Госпитальная

- •11.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 12. Открытые повреждения костей и суставов

- •12.1. Характеристика открытых повреждений костей и суставов

- •12.1.1. Открытые переломы

- •12.1.2. Открытые повреждения суставов

- •12.2. Оказание помощи пострадавшим с открытыми повреждениями костей и суставов

- •12.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •12.2.2. Первая врачебная помощь

- •12.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с открытыми повреждениями костей и суставов и оказание им квалифицированной медицинской помощи

- •Госпитальная

- •- Гдофмлпгткл

- •12.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 13. Повреждения позвоночника

- •13.1. Классификация и механизм повреждений позвоночника и спинного

- •13.2. Диагностика повреждений позвоночника и спинного мозга

- •13.2.1. Неосложненные повреждения позвоночника

- •13.2.2. Осложненные повреждения позвоночника

- •13.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями позво-

- •13.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •13.3.2. Первая врачебная помощь

- •13.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •13.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 14. Повреждения таза и тазовых органов

- •14.1. Классификация и клиническая картина повреждений таза

- •14.2. Повреждения тазовых органов

- •14.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями таза и тазовых органов

- •14.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •14.3.2. Первая врачебная помощь

- •14.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •14.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 15. Повреждения груди

- •15.1. Классификация, диагностика повреждений груди

- •15.2. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с травмой

- •15.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •15.2.2. Первая врачебная помощь

- •Эвакуация

- •15.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •15.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 16. Повреждения живота

- •16.1. Классификация повреждений живота

- •Без повреждения внутренних органом

- •16.2. Клиническая картина, диагностика повреждений живота

- •16.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим

- •16.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •16.3.2. Первая врачебная помощь

- •16.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •V операнда)

- •Кроватей ашя; - ревизия органов брюншеи полости: перанчния кнруршчеиг.Ш

- •16.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 17. Черепно-мозговая травма

- •17.1. Классификация черепно-мозговой травмы

- •17.2. Клиническая картина и диагностика

- •17.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой

- •17.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •17.3.2. Первая врачебная помощь

- •17.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •17.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 18. Повреждения лица и шеи

- •18.1. Классификация, диагностика повреждений лица и шеи

- •18.1.1. Ранения мягких тканей лица

- •18.1.2. Повреждения лор-органов

- •18.1.3. Переломы костей лицевого черепа

- •18.1.4. Повреждения глаз

- •18.2. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями лица и

- •18.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •18.2.2. Первая врачебная помощь

- •18.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •18.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 19. Термические ожоги

- •19.1. Местные изменения при ожогах

- •19.2. Ожоговая болезнь

- •19.3. Оказание помощи пострадавшим при термических ожогах

- •19.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •19.3.2. Первая врачебная помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с термическими ожогами и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гсямптоматнчесхая терапия)

- •Госпитальное отделение

- •19.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •19.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 20. Холодовая травма

- •20.1. Виды холодовой травмы

- •20.1.1. Отморожение

- •20.1.2. Общее охлаждение (замерзание)

- •20.2. Осложнения холодовой травмы

- •20.3. Оказание помощи пострадавшим при холодовой травме

- •20.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •20.3.2. Первая врачебная помощь

- •20.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с холодовой травмой и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гершшм)

- •1 Периую очередь

- •20.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 21. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей

- •21.1. Терминология

- •21.2. Патогенез синдрома длительного сдавления

- •21.3. Клинические проявления синдрома длительного сдавления

- •21.4. Оказание помощи пострадавшим с сдс

- •21.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •21.4.2. Первая врачебная помощь

- •21.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •21.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 22. Политравма. Особенности оказания помощи пострадавшим при катастрофах

- •22.1. Терминология, классификация, клинические проявления

- •22.2. Особенности клинического течения комбинированных поражений

- •22.2.1. Комбинированные радиационные поражения

- •22.2.2. Комбинированные химические поражения

- •22.3. Особенности оказания помощи пострадавшим с политравмой

- •22.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •22.3.2. Первая врачебная помощь

- •22.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •22.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 2. 1 - б; 2 - в, д; 3 - б, в; 4 - б, в; 5 - а, в, г, д; 6 - в, г; 7 - г.

торов

пользуются дренажом по принципу сифона.

Для этого конец дренажной трубки

погружают в емкость с раствором

антисептика, расположенную ниже уровня

мочевого пузыря. Транспортируют этих

пострадавших в положении на животе,

обеспечивающем дренаж мочевого

пузыря через цистостому.

Хирургическая

тактика при проникающих повреждениях

прямой кишки определяется характером

и локализацией ранения.

Наложение

противоестественного заднего прохода

показано

при:

обширных

внебрюшинных ранениях прямой кишки;

ненадежности

первичного шва прямой кишки при внутри-

и внебрюшинных повреждениях;

сочетании

вне- и внутрибрюшных ранений;

сопутствующем

повреждении мочевого пузыря, уретры

или костей таза;

развитии

свищей или гнойно-некротических

изменений параректальной, паравезикальной

клетчатки, а также в костной ткани.

При

внутрибрюшинном повреждении прямой

кишки рану ушивают

наглухо трехрядным швом. В

сомнительных

случаях проводят экстраперитонизацию

шва или прикрывают шов фрагментом

сальника. Проводят ручное расширение

сфинктера.

При

обширных повреждениях прямой кишки и

множественных ранениях ее методом

выбора является операция отключения

прямой кишки с

подведением тампонов и дренажей и

наложением противоестественного

заднего прохода на вершину сигмовидной

кишки.

Как

правило, при внебрюшинных проникающих

ранениях прямой кишки не удается надежно

ушить рану. Поэтому при таких повреждениях

часто отказываются от наложения швов

на рану кишки. Основой лечения в этих

случаях является дренирование

параректальной клетчатки. При

сочетанных повреждениях с переломом

костей таза обработка костной раны

должна проводиться особенно тщательно

для избежания развития остеомиелита.

Кроме свободно лежащих осколков, удаляют

и мелкие подвижные отломки, связанные

с надкостницей.

В

раннем послеоперационном периоде

пострадавшие находятся в госпитальной,

им проводят противошоковую терапию,

компенсацию кровопотери, динамическое

наблюдение, мероприятия по борьбе

с парезом кишечника, перевязки, при

наличии цистостомы — ее промывание.

Для дальнейшей эвакуации пострадавшие

должны быть выведены из шока. Эвакуацию

желательно осуществить в течение

первых 3—4 сут, не дожидаясь развития

проявлений раневой инфекции, которые

весьма возможны при подобных повреждениях.

Прооперированных эвакуируют

санитарным транспортом в специализированный

госпиталь для пострадавших с повреждениями

живота и таза.

Пострадавшие,

не нуждающиеся в экстренной операции,

по выведении из шока эвакуируются

в первую очередь санитарным транспортом,

а пострадавшие с легкими травмами —

во вторую очередь.

Специализированная

медицинская помощь включает:

предупреждение

и лечение мочевых затеков, паравезикальных

и параректальных флегмон;

лечение

открытых и закрытых переломов костей

таза, включая профилактику и лечение

осложнений;

реконструктивные

вмешательства на прямой кишке и

мочевыводящих путях;

закрытие

надлобкового свища и противоестественного

заднего прохода.

При

развитии воспалительных

осложнений (остеомиелита, затеков)

лечение

проводится согласно принципам гнойной

хирургии.

При

профилактике мочевых

затеков большое

внимание уделяется активному дренированию

мочевого пузыря. При обширных повреждениях

мочевого пузыря, особенно при неушитых

внебрюшинных ранениях, вместо сифонного

дренажа эпицистостомы должен быть

применен активный аспиратор —

водоструйный, электрический, типа

«гармошки» и т.д.

14.3.4. Специализированная медицинская помощь

Для

профилактики мочевых затеков можно

использовать положение больного на

животе. Однако такое положение плохо

переносится пострадавшими, а в ряде

случаев при переломах костей таза

вообще противопоказано.

Для

профилактики восходящей

мочевой инфекции применяют

систематическое промывание мочевого

пузыря растворами антисептиков,

гигиенические процедуры, включая

обработку области эпицистостомы,

физиотерапию, смену дренажа 1 раз в 4—6

дней. При образовавшихся мочевых затеках

и флегмонах выполняют повторные

операции, используя дополнительные

комбинированные разрезы, контрапертуры,

иссекая некротические ткани и дренируя

затеки.

Лечение

переломов костей таза. Особое

внимание при лечении переломов костей

таза в специализированном стационаре

должно быть обращено на возможно более

раннее достижение репозиции смещенных

отломков (при переломах со смещением).

Если через несколько дней после

травмы репозиция не достигнута, она

становится весьма трудно восполнимой

консервативными, а через 1,5-2 нед —

и оперативными методами. Сохранившиеся

смещения (особенно при переломах типа

Мальгеня) в дальнейшем приводят к

инвалидизации.

При

краевых

переломах таза лечение

консервативное: новокаиновые блокады,

постельный режим в течение 3—4 нед в

функционально выгодном положении.

Назначают физиотерапию (ФТЛ), лечебную

физкультуру (ЛФК). Трудоспособность

восстанавливается через 5—6 нед.

Переломы

верхней передней и нижней передней

остей. После обезболивания конечность

укладывают на шину Белера или

ортопедическую подушку в положении

сгибания в тазобедренном и коленном

суставах до угла 140—150°. Постельный

режим — 3-4 нед, ФТЛ, ЛФК. Трудоспособность

восстанавливается через 4-5 нед.

Перелом

седалищного бугра. Анестезия области

перелома. Постельный режим в течение

3— 4 нед в положении на животе с разгибанием

в тазобедренном и сгибанием в коленном

суставе до угла 150°. С этой целью под

голень подкладывают валик. Можно также

уложить больного в положении на здоровом

боку с тем же положением конечности на

стороне перелома. Назначают ФТЛ,

ЛФК. Трудоспособность восстанавливается

через 4—

5 нед.

Перелом

крыла подвздошной кости. Внутри-тазовая

анестезия на стороне повреждения.

Постельный режим в течение 3 нед.

Конечность укладывают на шину Белера

или ортопедическую подушку. Назначают

ФТЛ, ЛФК. Трудоспособность восстанавливается

через 5—6 нед.

Перелом

крестца ниже крестцово-подвздошного

сочленения. Лечение сводится к

обезболиванию места перелома и

соблюдению постельного режима на щите

в течение 3—4 нед. Под поясничный

отдел позвоночника и проксимальный

отдел крестца подкладывают широкий

валик или резиновый круг такой высоты,

чтобы периферический фрагмент крестца

не касался постели. Этим достигаются

разгрузка области перелома и репозиция

сместившегося отломка. Назначают

обезболивающие свечи, ФТЛ, ЛФК. Сидеть

разрешают через 1,5—2 мес.

Повреждения

копчика. Обезболивание места перелома,

переломовывиха или вывиха копчика.

Лучшее обезболивание достигается при

выполнении пресакральной блокады. При

переломах без смещения назначают

постельный режим, больной должен лежать

на резиновом круге в течение 2—3 нед.

Назначают свечи с вольтареном или

индометацином, ФТЛ, ЛФК. При переломах

со смещением, переломовывихах и вывихах

производят предварительно репозицию

и устранение вывиха через прямую кишку.

Трудоспособность восстанавливается

через 5-6 нед, рекомендуют не сидеть на

жестком 3—4 мес.

Переломы

костей таза без нарушения непрерывности

тазового кольца. Лечение

сводится к обезболиванию в виде

внутритазовой блокады на стороне

перелома или с обеих сторон. Больного

укладывают на щит в положении «лягушки»

(ноги слегка согнуты в коленных и

тазобедренных суставах, колени

разведены, бедра ротированы кнаружи,

а стопы сближены) сроком до 2,5—3 нед. За

этот срок восстанавливается мышечный

тонус, больной становится способен

«оторвать пятку» от постели, после чего

ему разрешают ходить. Назначают ЛФК,

ФТЛ. Работоспособность восстанавливается

через 7—8 нед.

Переломы

костей таза с нарушением непрерывности

тазового кольца. При

повреждении переднего полукольца

лечение включает внутритазовые блокады

с одной или обеих сторон в

зависимости

от характера перелома и укладывание

больного на гамачке или специальном

поясе с перекрестными тягами на 6— 7

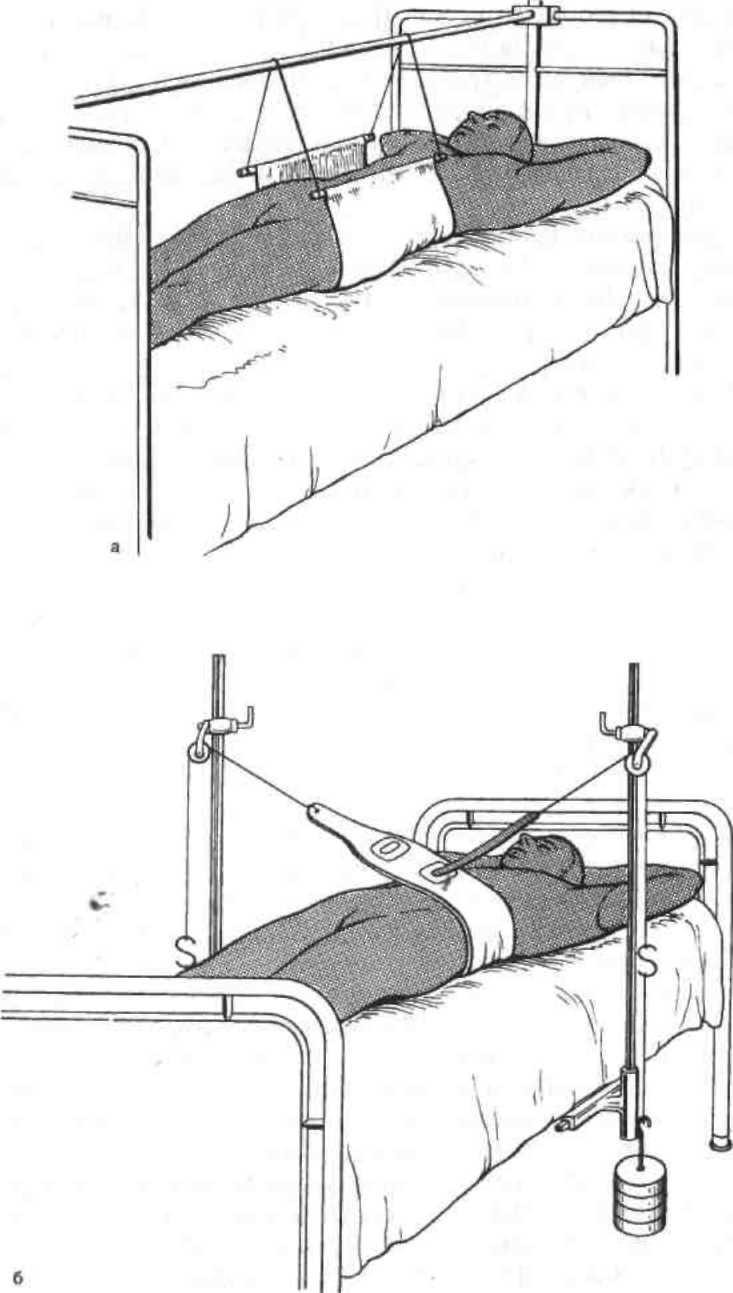

нед (рис. 14.6).

При

значительном смещении отломков или

расхождении симфиза проводится накостный

или внеочаговый (с применением стержневого

аппарата) остеосинтез. Назначают ЛФК,

ФТЛ. Трудоспособность восстанавливается

через 12—14 нед.

При

нарушении непрерывности заднего

полукольца после внутритазовой анестезии

больного укладывают или на щит на спину

в положении небольшого сгибания и

отведения ноги на стороне перелома,

или в гамак без перекрестной тяги.

Постельный режим в течение 8—10 нед.

Назначают ЛФК, ФТЛ. Ходьбу с помощью

костылей разрешают через 10—11 нед,

полную нагрузку — не ранее 13—15 нед.

Трудоспособность восстанавливается

через 4—6 мес.

Рис.

14.6.

Консервативное лечение разрывов

симфиза, а,

— ше

гамаке;

б — ни нояес с перекрестными тягами.

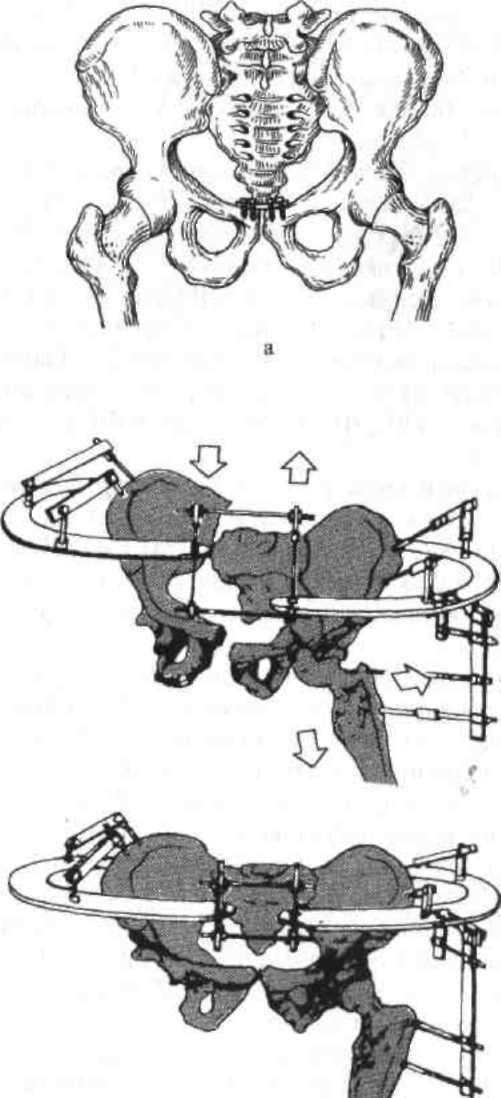

При

смещениях, не устраняемых консервативно,

а также с целью более ранней активизации

показано оперативное лечение в виде

накостного остеосинтеза или с

использованием аппарата для вне-очаговой

фиксации (рис.14.7).

При

переломах костей таза с нарушением

тазового кольца в переднем и заднем

отделах (типа Мальгеня) после внутритазовой

анестезии больного укладывают в гамак

и осуществляют постоянное скелетное

вытяжение за мыщелки обоих бедер на

стандартных шинах в среднефизио-логическом

положении с поддерживающими грузами

при переломах без смещения и большими

(до 12—16 кг) грузами при переломах со

смещением. Вытяжение осуществляют до

8—9 нед с последующей активизацией

больного на костылях. Полную нагрузку

разрешают через 3,5—4,5 мес. Показаны

ЛФК, ФТЛ. В последнее время эти переломы

начинают вести более активно из-за

длительности консервативных методов

лечения. В первые сутки после травмы

производят оперативные пособия в виде

внеочагового и накостного остеосинтеза,

что позволяет активизировать больных

в течение первых 10—14 дней после травмы.

о

Рис.

14.7,

Хирургическое

лечение при переломах переднего

полукольца таза И

разрывах

снмфнза,

а

— метилом пакостного осгеосянтеза; б

— прн

помощи стержневого аппарата.

Переломы

вертлужной впадины. При

краевых переломах и переломах дна

вертлужной впадины без смещения

фрагментов осуществляют скелетное

вытяжение по оси бедра на шине Бел ера

в течение 4—5 нед с грузом 6—-7 кг. После

стихания болей приступают к ЛФК,

назначают ФТЛ. Дозированную нагрузку

разрешают через 6—7 нед, полную — через

9—11 нед. При переломах вертлужной

впадины, сопровождающихся вывихом или

подвывихом, после их уст-

ранения

(под наркозом) сустав разгружают

постоянным скелетным вытяжением за

мыщелки бедра или по оси шейки бедра

при помощи длинного винта, введенного

в подвертельную область. Если не

удается консервативно провести репозицию

отломков, проводят оперативное лечение.

При

лечении «функциональных

блокад» крестцово-подвздошных суставов

производят

ручное деблокирование крестцово-подвздошных

суставов с использованием специальных

приемов.

Вопросы

для самоконтроля

1. Перелом

таза типа Мальгеня — это:

а) перелом

лобковой и седалищной костей с одной

стороны;

б) двусторонний

перелом лобковых и седалищных костей;

в) перелом

костей таза с нарушением целостности

заднего полукольца;

г) перелом

подвздошной кости с повреждением

верхнего отдела вертлужной впадины;

д) перелом

костей таза с нарушением целостности

переднего и заднего полуколец.

2. Укажите

клинические симптомы при переломах

костей таза:

а) относительное

укорочение бедра на стороне перелома;

б) положительный

симптом разводящей нагрузки на крылья

подвздошных костей;

в) положительный

симптом сдавливающей нагрузки на крылья

подвздошн^хх

костей;

г) положительный

симптом прилипшей пятки.

3. Выберите

правильную тактику при оказании

квалифицированной медицинской помощи

при разрыве уретры:

а) шов

уретры;

б) эпицистостомия;

в) дренирование

паравезикальной клетчатки;

г) пункция

мочевого пузыря;

д) выведение

мочи катетером.

4. Какие

факторы обусловливают тяжесть состояния

пострадавшего при закрытых переломах

таза типа Маль-

геня?

а) болевой

синдром;

б) атония

мочевого пузыря;

в) острая

кровопотеря.

5. При

переломах таза псевдоабдоминальный

синдром обусловлен:

а) внутрибрюшинным

разрывом мочевого пузыря;

б) переполнением

мочевого пузыря при повреждении уретры;

в) забрюшинной

гематомой;

г) повреждением

прямой кишки.