- •Isbn 5-225-02710-5 © X. А. Мусалатов, 1998

- •Глава 1. Общая характеристика катастроф и чрезвычайных ситуаций

- •1.1. Виды катастроф

- •Классификация катастроф

- •1.1.2. Искусственные катастрофы

- •1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Глава 2. Содержание и основы оказания хирургической помощи при катастрофах

- •2.1. Служба медицины катастроф России

- •2.2. Общие принципы оказания хирургической помощи пораженным

- •2.3. Виды медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •1. Неотложные мероприятия (первой очереди):

- •2. Мероприятия, выполнение которых может быть вынужденно отложено (второй очереди):

- •2.4. Медицинская сортировка и эвакуация пораженных

- •2.4.1. Проведение медицинской сортировки

- •До месту жительства {легкопирнженные)

- •Ilih до окончителвнога нсъодл

- •Медицинская сортировка при оказании первой врачебной помощи

- •2.4.2. Эвакуация пораженных

- •Глава 3. Организационные, медицинские и деонтологические особенности работы медицинского персонала в условиях чрезвычайных ситуаций

- •3.1. Особенности организации работы при чрезвычайных ситуациях

- •3.2. Особенности оказания неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

- •Глава 4. Угрожающие жизни состояния 4.1. Шок

- •4.1.1. Этиология и основы патогенеза шока

- •4.1.2. Патофизиология шока

- •4.1.3. Клинические проявления травматического шока

- •4.1.4. Диагностика, определение тяжести и прогноза течения шока

- •4.1.5. Некоторые особенности течения шока

- •4.1.6. Лечебные мероприятия при шоке

- •4.2. Острая дыхательная недостаточность

- •4.2.1. Этиология и патогенез

- •4.2.2. Клинические проявления острой дыхательной недостаточности

- •4.2.3. Принципы лечения пострадавших с острой дыхательной недостаточностью при травмах

- •4.3. Кома

- •4.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с угрожающими жизни состояниями

- •1. Противошоковые мероприятия должны быть начаты как можно раньше и произведены в максимально возможном объеме.

- •4.4.1. Первая медицинская помощь

- •4.4.2. Доврачебная помощь

- •4.4.3. Первая врачебная помощь

- •4.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •4.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 5. Реанимационные мероприятия при катастрофах 5.1. Терминальные состояния

- •5.2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в катастрофах

- •5.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •5.2.2. Первая врачебная помощь

- •5.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Глава 6. Кровотечение. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •6.1. Виды кровотечений

- •6.2. Тяжесть кровопотери

- •6.3. Инфузионно-трансфузионные среды, применяемые для коррекции острой кровопотери

- •6.4. Оказание помощи пострадавшим с кровотечениями и кровопотерей при катастрофах

- •Задачи при оказании различных видов медицинской помощи пострадавшим с кровотечением и острой кровопотерей

- •6.4.1. Первая медицинская помощь

- •Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения

- •6.4.2. Доврачебная помощь

- •6.4.3. Первая врачебная помощь

- •При оказании первой врачебной помощи обязательно производится ревизия жгута.

- •5E:I помощи жгута!

- •Mvmtipur-jiniir чип ктрал * пот о сосуда;

- •6.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •6.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 7. Методы и средства обезболивания при оказании помощи пострадавшим

- •7.1. Виды анестезии

- •7.1.1. Местная и регионарная анестезия

- •7.1.2. Центральная и общая анестезия

- •7.2. Проведение обезболивания у пострадавших при катастрофах

- •7.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •7.2.2. Первая врачебная помощь

- •1. Место вкола иглы должно быть в стороне от проекции сосу

- •7.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •7.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 8. Иммобилизация при повреждениях конечностей

- •8.1. Транспортная иммобилизация

- •8. В зимнее время иммобилизованную конечность необходимо дополнительно утеплить.

- •8.2. Лечебная иммобилизация

- •8.2.1. Гипсовые повязки

- •8.2.2. Вытяжение

- •8.3. Проведение иммобилизации пострадавшим с повреждениями конечностей

- •Иммобилизация при оказании медицинской помощи пострадавшим

- •Глава 9. Раны мягких тканей

- •9.1. Классификация, характеристика ран мягких тканей

- •9.1.1. Раны неогнестрельного происхождения

- •9.1.2. Огнестрельные раны

- •9.1.3. Взрывная травма

- •9.2. Клинические проявления и особенности течения раневого процесса

- •9.3. Хирургическая обработка ран

- •9.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с ранениями мягких тканей

- •9.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •9.4.2. Первая врачебная помощь

- •9.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •9.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 10. Раневая инфекция

- •10.1. Этиология, патогенез, клинические проявления раневой инфекции

- •10.2. Общие принципы профилактики и лечения гнойных осложнений ран

- •10.3. Особые виды раневой инфекции

- •10.3.1. Столбняк

- •10.3.2. Анаэробная газовая инфекция

- •10.3.3. Гнилостная инфекция

- •10.4. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с инфекционными осложнениями ран

- •Глава 11. Закрытые повреждения костей и суставов конечностей

- •11.2. Закрытые травматические вывихи

- •11.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями костей и суставов

- •11.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •11.3.2. Первая врачебная помощь

- •11.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с закрытыми повреждениями костей и суставов конечностей и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Сортировка в эавненмоп'н от тяжести ию» Прн

- •Эвакуация

- •Госпитальная

- •11.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 12. Открытые повреждения костей и суставов

- •12.1. Характеристика открытых повреждений костей и суставов

- •12.1.1. Открытые переломы

- •12.1.2. Открытые повреждения суставов

- •12.2. Оказание помощи пострадавшим с открытыми повреждениями костей и суставов

- •12.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •12.2.2. Первая врачебная помощь

- •12.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с открытыми повреждениями костей и суставов и оказание им квалифицированной медицинской помощи

- •Госпитальная

- •- Гдофмлпгткл

- •12.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 13. Повреждения позвоночника

- •13.1. Классификация и механизм повреждений позвоночника и спинного

- •13.2. Диагностика повреждений позвоночника и спинного мозга

- •13.2.1. Неосложненные повреждения позвоночника

- •13.2.2. Осложненные повреждения позвоночника

- •13.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями позво-

- •13.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •13.3.2. Первая врачебная помощь

- •13.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •13.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 14. Повреждения таза и тазовых органов

- •14.1. Классификация и клиническая картина повреждений таза

- •14.2. Повреждения тазовых органов

- •14.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями таза и тазовых органов

- •14.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •14.3.2. Первая врачебная помощь

- •14.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •14.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 15. Повреждения груди

- •15.1. Классификация, диагностика повреждений груди

- •15.2. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с травмой

- •15.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •15.2.2. Первая врачебная помощь

- •Эвакуация

- •15.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •15.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 16. Повреждения живота

- •16.1. Классификация повреждений живота

- •Без повреждения внутренних органом

- •16.2. Клиническая картина, диагностика повреждений живота

- •16.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим

- •16.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •16.3.2. Первая врачебная помощь

- •16.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •V операнда)

- •Кроватей ашя; - ревизия органов брюншеи полости: перанчния кнруршчеиг.Ш

- •16.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 17. Черепно-мозговая травма

- •17.1. Классификация черепно-мозговой травмы

- •17.2. Клиническая картина и диагностика

- •17.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой

- •17.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •17.3.2. Первая врачебная помощь

- •17.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •17.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 18. Повреждения лица и шеи

- •18.1. Классификация, диагностика повреждений лица и шеи

- •18.1.1. Ранения мягких тканей лица

- •18.1.2. Повреждения лор-органов

- •18.1.3. Переломы костей лицевого черепа

- •18.1.4. Повреждения глаз

- •18.2. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями лица и

- •18.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •18.2.2. Первая врачебная помощь

- •18.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •18.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 19. Термические ожоги

- •19.1. Местные изменения при ожогах

- •19.2. Ожоговая болезнь

- •19.3. Оказание помощи пострадавшим при термических ожогах

- •19.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •19.3.2. Первая врачебная помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с термическими ожогами и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гсямптоматнчесхая терапия)

- •Госпитальное отделение

- •19.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •19.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 20. Холодовая травма

- •20.1. Виды холодовой травмы

- •20.1.1. Отморожение

- •20.1.2. Общее охлаждение (замерзание)

- •20.2. Осложнения холодовой травмы

- •20.3. Оказание помощи пострадавшим при холодовой травме

- •20.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •20.3.2. Первая врачебная помощь

- •20.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с холодовой травмой и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гершшм)

- •1 Периую очередь

- •20.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 21. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей

- •21.1. Терминология

- •21.2. Патогенез синдрома длительного сдавления

- •21.3. Клинические проявления синдрома длительного сдавления

- •21.4. Оказание помощи пострадавшим с сдс

- •21.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •21.4.2. Первая врачебная помощь

- •21.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •21.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 22. Политравма. Особенности оказания помощи пострадавшим при катастрофах

- •22.1. Терминология, классификация, клинические проявления

- •22.2. Особенности клинического течения комбинированных поражений

- •22.2.1. Комбинированные радиационные поражения

- •22.2.2. Комбинированные химические поражения

- •22.3. Особенности оказания помощи пострадавшим с политравмой

- •22.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •22.3.2. Первая врачебная помощь

- •22.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •22.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 2. 1 - б; 2 - в, д; 3 - б, в; 4 - б, в; 5 - а, в, г, д; 6 - в, г; 7 - г.

Вправленный

вывих предплечья фиксируют задней

гипсовой лонгетой в положении сгибания

в локтевом суставе под острым углом.

Вправление

вывихов бедра. При

вправлении заднего вывиха бедра по

Кохеру пострадавшего укладывают на

спину на жесткой поверхности. Помощник

удерживает таз двумя руками, положенными

на гребни подвздошных костей. Хирург

сгибает пострадавшую конечность под

прямым углом в коленном и тазобедренном

суставах и производит вытяжение

вертикально вверх, ротируя при этом

конечность кнутри. В момент вправления

слышен щелчок (рис. 11.5).

При

вправлении передних вывихов в

тазобедренном суставе необходимо

сочетать тракцию по длине конечности

за стопу с вытяжением в сторону при

помощи мягкой петли, наложенной на

проксимальный отдел бедра.

После

вправления вывиха бедра показано

наложение скелетного вытяжения, однако

на этапе медицинской эвакуации приходится

ограничиться фиксацией при помощи шины

Дитерихса.

Вправление

вывиха голени. Прямую

ногу для расслабления четырехглавой

мышцы сгибают в тазобедренном суставе.

Производят тракцию по оси голени. В это

время хирург надавливает на выступающие

мыщелки бедра и большеберцовой кости,

смещая их в сторону оси конечности.

После

вправления накладывают глубокую заднюю

гипсовую лонгету.

При

удовлетворительном состоянии пострадавших

осложненные вывихи должны быть вправлены

незамедлительно. В случае безуспешных

попыток эвакуация в специализированный

стационар осуществляется в первую

очередь.

Помимо

вывихов, существует ряд повреждений,

которые в такой же, если не в большей

степени требуют незамедлительного

оказания помощи. К таким повреждениям

относятся выраженные смещения

отломков с угрозой перфорации или

некроза кожи и некоторые другие. При

расширении объема оказываемой помощи

до квалифицированной

с элементами специализированной

появляется

возможность осуществить неотложные

оперативные вмешательства при

переломах. К

таким вмешательствам относятся:

остеосинтез

при повреждении магистрального сосуда

перед наложением сосудистого шва;

открытая

репозиция и остеосинтез при неустранимом

смещении отломков, угрожающих некрозом

или перфорацией кожных покровов, а

также повреждением сосудисто-нервных

пучков;

— перкутанная

фиксация переломов или неудерживаемых

во вправленном положении вывихов

спицами.

Перечисленные

оперативные вмешательства являются

элементами специализированной помощи,

выполняются травматологом и требуют

соответствующего оснащения. Выполнение

их в возможно более ранние сроки может

позволить избежать тяжелых осложнений

и инвалидиза-ции пострадавших.

Эвакуация

пострадавших осуществляется в

специализированный стационар после

выхода из шока, причем в первую очередь

эвакуируются пострадавшие с неустраненными

вывихами, выраженными смещениями

отломков, ишемией конечности,

неоперирован-ными внутрисуставными

переломами (см. схему 11.1).

Специализированная

медицинская помощь предусматривает

обязательное устранение вывихов,

окончательную репозицию и стабильную

фиксацию отломков (лечебная иммобилизация).

Это достигается как консервативными,

так и оперативными методами. Консервативное

лечение

При

массовом поступлении пострадавших

консервативное лечение закрытых

повреждений костей и суставов является

преобладающим. Консервативное лечение

включает в себя следующие методы:

одномоментная

репозиция отломков и фиксация их

гипсовой повязкой;

постепенная

репозиция отломков и фиксация их

методом скелетного вытяжения;

функциональное

лечение.

11.3.4. Специализированная медицинская помощь

Репозиция

отломков с фиксацией гипсовой повязкой.

Гипсовая

повязка может быть применена при

лечении всех видов переломов верхней

конечности, изолированных переломов

каждой из костей голени, переломов

в области голеностопного сустава,

переломов надколенника без смещения

отломков, переломов костей стопы,

переломов мыщелков большеберцовой и

бедренной костей, а также после

вправления вывихов и подвывихов в

суставах.

Для

осуществления закрытой репозиции

отломков необходимо соблюдать ряд

общих положений, без учета которых

попытки репозиции могут быть не только

неудачными, но и представлять

опасность для пострадавшего, угрожая

развитием осложнений.

Любая

травма сопровождается болевым синдромом.

Попытки выполнить репозицию без

адекватной анестезии приводят к

усилению болей, что не только может

пагубно отразиться на общем состоянии

пострадавшего, но и вызовет усиление

ретракции мышц, а значит, затруднит

выполнение репозиции и приведет к еще

большему смещению отломков.

Одним

из непременных условий успешной

репозиции отломков является адекватное

обезболивание.

Ретракция

мышц, кроме того, ослабляется приданием

конечности положения, при котором

уравновешиваются антагонистические

группы мышц.

Важно

также помнить, что при репозиции

периферический отломок должен

устанавливаться в направлении

центрального, т. е. все

элементы вправления осуществляются

воздействием не на центральный

отломок, а на периферический.

Ручную

репозицию начинают с вытяжения (тракции)

периферического отдела поврежденного

сегмента с противовытяжением центрального

сегмента для устранения смещения по

длине. Действуя дистальным отломком

как рычагом, смещая и вращая его в

необходимых направлениях, устраняют

угловое и ротационное смещения.

Дополнительно, не прекращая вытяжения,

непосредственно ручным воздействием

на область перелома устраняют смещение

по ширине.

Все

эти манипуляции наиболее успешно

осуществляются, когда костные отломки

не прикрыты большим массивом мягких

тканей (мышц) и доступны для непосредственного

ручного воздействия. К таким переломам

относятся переломы ключицы, большеберцовой

кости, фаланги пальцев кисти, стоп,

пястные, плюсневые кости.

Ручная

репозиция легко выполнима при угловом

смещении отломков и значительно

затруднена при смещении по длине и

ширине. Наиболее трудна ручная репозиция

при диафизарных переломах бедра, плеча,

костей предплечья в верхней и средней

третях с полным разъединением

отломков.

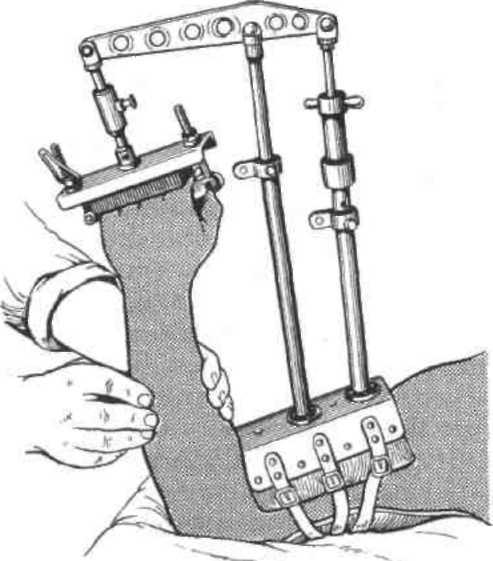

Вправление

отломков лучше достигается при помощи

механических растягивающих приспособлений

и тракционных аппаратов (рис. 11.6).

Достаточно

эффективна одномоментная репозиция

при переломах, вправление которых

достигается типичными репозиционными

приемами. Примерами такого типичного

вправления мо-

Рис.

11.6.

Закрытая

репозиция при переломе костей

предплечья с гюмошыо аппарата

Иванова.

![]()

гут

служить переломы лодыжек с подвывихом

стопы, дистального метаэпифиза лучевой

кости (в типичном месте), переломы

мыщелков большеберцовой кости и др.

При

переломах, сопровождающихся вывихом

кости (например, перелом типа Монтеджи,

Га-леацци), сначала вправляют вывих, а

затем репонируют перелом.

Важным

условием завершения ручной репозиции

является надежное удержание отломков

во вправленном состоянии в момент

наложения гипсовой повязки и в последующем

периоде лечения.

При

последующем лечении пострадавших

основными задачами являются:

во-первых,

контроль за качеством наложенной

гипсовой повязки, состоянием

кровообращения, а также иннервации

периферических отделов конечности с

целью в случае необходимости принятия

неотложных мер;

во-вторых,

клиническое и рентгенологическое

осуществление контроля за положением

отломков, их повторная репозиция при

смещении;

в-третьих,

наложение окончательной, чаще

циркулярной, гипсовой повязки перед

направлением пациента на дальнейшее

лечение в амбулаторных условиях.

Репозиция

и фиксация отломков методом скелетного

вытяжения. Скелетное

вытяжение применяется при лечении

переломов, при которых закрытая репозиция

достижима, однако по различным причинам

отломки не могут быть эффективно

удержаны гипсовой повязкой.

Такой

причиной при любых видах переломов

может являться состояние мягких тканей

сегмента, не позволяющее наложить

гипсовую повязку: резко выраженный

отек, фликтены, сомнительная

жизнеспособность кожных покровов,

ожоги, экзематозные и рожистые кожные

заболевания и др.

В

случае отсутствия противопоказаний к

наложению гипсовой повязки решающее

значение приобретает характер перелома.

В этой связи можно выделить так называемые

нестабильные переломы, не удерживаемые

в гипсовой повязке, и переломы, при

которых одномоментная закрытая

репозиция костных отломков невозможна

или значительно затруднена. Кроме того,

следует иметь в виду, что при

внутрисуставных повреждениях скелетное

вытяжение позволяет достичь еще одной

цели — разгрузки сустава для профилактики

развития посттравматического

деформирующего артроза.

Исходя

из этого, показаниями для наложения

скелетного вытяжения являются следующие

виды повреждений:

все

типы переломов бедра;

переломы

дна вертлужной впадины без и в сочетании

с центральным вывихом бедра, переломы

костей таза со смещением отломков;

нестабильные

переломы обеих костей голени;

нестабильные

переломы и переломовывихи коленного

и голеностопного суставов;

неосложненные

переломы плечевой кости после безуспешной

одномоментной репозиции;

внутрисуставные

переломы лопатки;

переломы

пяточной кости со смещением отломков;

переломы

пястных, плюсневых костей, фаланг

пальцев кисти и стопы, не поддающиеся

ручной репозиции.

Скелетное

вытяжение может быть единственным и

окончательным методом лечения, но чаще

оно сочетается с наложением гипсовой

повязки или с оперативным лечением. В

последнем случае, например при поперечном

переломе бедра со смещением отломков,

вытяжение используется для уменьшения

тракции мышц с целью облегчения

последующей открытой репозиции отломков.

Репозиция

при вытяжении осуществляется путем

преодоления сопротивления мышц. Это

достигается, во-первых, установкой

поврежденной конечности в

среднефизиологическое положение,

как правило, на шине Белера (таз, бедро,

голень, стопа) или на отводящей шине

(плечо, лопатка), при котором происходит

расслабление мышечных групп, влияющих

на положение костных отломков, и,

во-вторых, использованием грузов,

преодолевающих мышечный тонус. При

этом могут быть два пути репозиции.

Первый

путь — применение сразу больших грузов

для достижения быстрого (1—2 дня)

сопоставления отломков (форсированное

вытяжение). При таком способе адаптационная

ретракция мышц не успевает развиться,

и репозиция приближается по своей сути

к одномоментной.

Второй

путь — величина грузов увеличивается

постепенно, что вызывает расслабление

мышц при их «утомлении».

Однако

при обоих способах не следует применять

сразу максимальные грузы, так как

возникающие при этом боли вызывают

спастическое сокращение мышц,

препятствующее репозиции отломков.

Первоначально подвешивают примерно

1/2 расчетного груза и затем каждые 1—2

ч добавляют по 1 кг до необходимого.

Качество

репозиции проверяют по устранению

смещения по длине с помощью сантиметровой

ленты по сравнению с аналогичным

сегментом на здоровой конечности.

После

достижения удовлетворительного стояния

отломков (контрольная рентгенограмма!)

величину груза постепенно, на 1—2 кг

ежедневно, уменьшают, доводя к 20—25-му

дню до 50— 70% от первоначальной. Вытяжение

при этом проводится с целью уже не

репозиции, а фиксации перелома.

Следует

помнить, что наложение скелетного

вытяжения относится к разряду операций

и должно проводиться с соблюдением

всех правил асептики и антисептики.

Оно может быть с успехом использовано

в любом возрасте, за исключением самого

раннего (3—5 лет). Подробнее методики

скелетного вытяжения описаны в главе

8.

Безуспешность

репозиции на скелетном вытяжении

является одним из показаний к оперативному

лечению переломов.

Функциональное

лечение. Проводится

ранняя активизация пострадавших без

наложения гипсовой повязки. Функциональное

лечение применяется, например, при

переломах хирургической шейки плеча,

когда рука больного укладывается на

косынку, и с 3—5-го дня начинается

лечебная физкультура в виде легких

качательных движений травмированной

рукой. Постепенно объем движений

увеличивается, и к 4—6-й неделе функция

плечевого сустава восстанавливается

почти полностью.

Неблагоприятный

прогноз при переломах шейки бедра и

плеча в пожилом возрасте часто объясняется

ухудшением течения имеющихся сопутствующих

заболеваний, нарушением и истощением

защитных и компенсаторных резервов

организма. Учитывая это, в отдельных

случаях, например при медиальных

переломах шейки бедра, во имя спасения

жизни пострадавшего приходится как

можно раньше активизировать пациентов,

жертвуя консолидацией перелома.

При

функциональном лечении латеральных

переломов проксимального отдела бедра

уже через 3—4 дня после травмы

пострадавшие становятся на ноги и ходят

сначала на костылях, а затем с полной

нагрузкой. Кость срастается, хоть и с

укорочением, но с сохранением

опороспо-собности конечности. Тем самым

больные избегают таких угрожающих

жизни осложнений, как пролежни,

гипостатическая пневмония, общая

астенизация, весьма вероятные в пожилом

возрасте при необходимости длительного

соблюдения постельного режима.

Оперативное

лечение

Оперативное

лечение показано в тех случаях, когда

с помощью консервативных методов

невозможно вправить вывих, добиться

репозиции отломков или удержать их в

правильном положении. При оказании

специализированной помощи операция

по поводу закрытых переломов производится

в плановом порядке после всестороннего

обследования пострадавшего. Операции

по срочным показаниям при сопутствующем

повреждении (или угрозе повреждения)

сосудисто-нервного пучка проводятся,

как правило, еще при оказании

квалифицированной медицинской

помощи.

Оперативное

лечение переломов включает в себя

репозицию и фиксацию отломков

(остео-синтез) различными способами.

Общее название операции — «остеосинтез»

— подразумевает оба эти действия.

Существуют

два основных вида остеосинтеза:

внутренний (погружной) и наружный

(аппараты внешней фиксации).

Внутренний

остеосинтез подразделяется

на внутрикостный, накостный и кортикальный.

При

внутрикостном остеосинтезе фиксирующую

конструкцию вводят в костно-мозговой

канал (металлические штифты обычные

или компрессирующие), при накостном —

конструкция крепится на поверхности

кости (различные типы пластин), при

кортикальном — конструкции проводятся

через кортикальные слои кости (винты,

шурупы, пластины-балки, спицы и т. д.).

Наружный

остеосинтез предусматривает

использование специальных аппаратов,

соединенных с костью спицами или

стержнями. В связи с тем что спицы или

стержни проходят через кость вне зоны

перелома, а аппарат позволяет наряду

с надежной фиксацией производить

репозицию отломков в сочетании с

компрессией или дистракцией, этот метод

получил название чрескостного

внеочагового компрессионно-дистракционного

остеосинтеза.

Чаще

используются спицевые аппараты. Среди

них различают аппараты с перекрещивающимися

спицами (аппараты Илизарова, Волкова

— Оганесяна, Калнберза и др.) и с

параллельным введением спиц (аппараты

Гудушаури, Сиваша и др.). В последние

годы все большее применение находят

стержневые аппараты.

Различают

стабильный

и репозиционный остеосинтез. Стабильным

называется такой ос-теосинтез, при

котором полностью исключаются движения

между отломками кости.

Методика

репозиционного остеосинтеза, когда

используются обычные инструменты и

фиксаторы (внутрикостный стержень,

соответствующий диаметру костно-мозгового

канала в наиболее узкой его части,

отдельные винты при резко косой линии

излома, спицы и т. д.), не обеспечивает

стабильной фиксации отломков. В

послеоперационном периоде у таких

больных для предотвращения вторичного

смещения дополнительно накладывается

гипсовая повязка, которая остается

до полной консолидации перелома. Это

неминуемо ведет к контрактурам суставов,

атрофии мышц, остеопорозу, что значительно

удлиняет сроки реабилитации и

восстановления трудоспособности

пострадавших. При стабильной и прочной

фиксации отломков не требуется внешняя

иммобилизация.

При

внутрикостном остеосинтезе особенности

данной методики состоят в том, что с

помощью специальных разверток

формируется костно-мозговой канал для

введения стержня, диаметром

превышающего его не менее чем на 1 мм

на уровне перелома. Такой стержень

плотно соприкасается с внутренней

стенкой костномозгового канала на всем

протяжении, создавая прочную фиксацию

отломков.

Стабильность

при накостном остеосинтезе обеспечивается

применением массивных компрессирующих

металлических пластинок на 8—14 винтах

системы АО, ЦИТО — СОАН, Тка-ченко и др.

Аппараты

внешней фиксации с перекрещивающимися

спицами, а также стержневые не требуют

дополнительной иммобилизации, обеспечивая

стабильный остеосинтез. Аппараты с

параллельно проведенными спицами

(например, аппарат Сиваша) не исключают

возможности вторичного смещения

отломков, поэтому конечность дополнительно

иммобилизируется гипсовой лонгетой.

При

выборе методики операции у больных с

закрытыми переломами предпочтение

должно отдаваться стабильному погружному

остеосинтезу. Закрытый остеосинтез

(без обнажения области перелома) как

метод, не позволяющий осуществить

стабильный остеосинтез, ограничен в

своем применении. Он широко применяется

при медиальных переломах шейки бедренной

кости, а также после репозиции

нестабильных переломов костей кисти

и стопы (пястные, плюсневые, фаланги).

Показания

для наложения аппаратов внешней фиксации

у данных больных ограничены. В основном

внеочаговый компрессионно-дистракционный

остеосинтез применяется у больных с

открытыми переломами или осложненными

гнойной инфекцией. При внутрисуставных

закрытых переломах со смещением

отломков методом выбора является

внеочаговый остеосинтез аппаратом

Волкова — Оганесяна, который позволяет

не только осуществить репозицию и

стабильную фиксацию отломков, но и

создать при необходимости суставную

щель и начать ранние движения в

пораженном суставе (рис. 11.7).

Рис.

N.7.

Применение аппарата Волкова — Оганесяна

при чрезмьп целковом переломе

плечевой кости.

Различают

обычный и компрессионный остеосинтез.

Доказано, что компрессия сама по себе

не ускоряет процессы костной регенерации.

Положительное ее влияние объясняется

усилением эффекта фиксации отломков.

Чрезвычайно

важно, планируя операцию остеосинтеза,

стремиться соблюсти следующие основные

принципы:

Выбранный

способ должен обеспечить точное

сопоставление отломков по всей линии

излома и их надежную фиксацию. При

многооскольчатых раздробленных

переломах в ряде случаев не

представляется возможности технически

выполнить эти условия, а следовательно,

нет показаний к погружному

металлоостеосинтезу. Методом выбора

при этом может быть внеоча-говый

остеосинтез.

Операция

не должна сопровождаться значительной

травмой мягких тканей, так как

оптимальные условия для остеогенеза

создаются лишь при сохранении основных

источников регенерации. Поэтому

предпочтение отдается методикам, не

требующим обширного отслоения

надкостницы и других тканей.

Предполагаемая

методика операции должна обеспечить

по возможности раннюю активизацию

пострадавших с полноценной реабилитацией,

предупреждающей развитие контрактур,

атрофии мышц и других осложнений.

Для

обеспечения оперативного лечения

переломов в госпиталях имеются

специальные наборы, которые состоят

из 2 укладок: в одной укладке содержатся

имплантируемые металлические конструкции,

в другой — инструментарий. Используя

данные наборы, можно успешно осуществлять

любые виды остеосинтеза.

Внутрикостный

(интрамедуллярный) остеосинтез показан

при поперечном или близком к нему

переломе диафиза бедренной кости,

ключицы, локтевой кости. Он может быть

также использован в отдельных случаях

при поперечных переломах большеберцовой

и плечевой костей. В основном применяется

открытый метод, при котором нет

необходимости в применении специальных

репозиционных приспособлений и

рентгеновской аппаратуры. В качестве

фиксаторов применяют стержни различных

размеров, которые отличаются своим

поперечным сечением (круглый, трехгранный,

четырехгранный, прямоугольный) и

конструктивными особенностями (полый,

сплошной, с винтовой нарезкой и т. д.).

Имеются стержни, специально предназначенные

для фиксации отломков бедренной,

большеберцовой, плечевой костей, ключицы

и костей предплечья.

Накостный

остеосинтез пластинами показан при

винтообразных, косых, оскольчатых

переломах длинных трубчатых костей,

в том числе и при околосуставных

повреждениях. Иногда пластины могут

быть использованы и в случае поперечной

линии излома.

Для

накостного стабильного остеосинтеза

используются пластинки системы АО, а

также отечественные пластинки типа

Ткаченко, ЦИТО — СОАН, Сиваша и др.

Данные пластинки изготовляются из

металла толщиной 6 мм, в них имеются от

8 до 14 отверстий для винтов. Остео-

синтез

массивными металлическими пластинками

не требует внешней иммобилизации и

позволяет осуществить раннее

функциональное лечение.

Кортикальный

остеосинтез винтами можно произвести

при косых и винтообразных переломах

большеберцовой кости, плечевой, иногда

костей предплечья. При этом непременным

условием является наличие значительной

линии излома, когда ее длина не менее

чем в 1,5 раза превышает поперечник

кости. Используются два вида винтов:

для компактной и для губчатой кости.

Винты должны быть длиннее диаметра

кости на 2—3 мм. Расстояние между винтами,

введенными в кость, должно быть не

менее 10—15 мм. При более близком расстоянии

может наступить резорбция костной

ткани с нарушением прочности фиксации

отломков.

Кортикальный

остеосинтез требует внешней гипсовой

иммобилизации, что ограничивает в

настоящее время его применение.

Остеосинтез

балками чаще применяют при метаэпифизарных

переломах длинных трубчатых костей.

В

заключение считаем необходимым

подчеркнуть, что ведущим

методом лечения при закрытых переломах

является консервативный.

Операция

применяется лишь при неудаче

консервативного лечения или при

переломах, осложненных повреждением

сосудисто-нервного пучка. При выборе

метода остеосинтеза предпочтение

должно отдаваться стабильному

остеосинтезу, позволяющему проводить

раннее реа-билитационно-восстановительное

лечение.

Оперативное

лечение показано при невправимых

вывихах (свежих и несвежих) и

переломо-вывихах. Застарелые, привычные

вывихи на этапах эвакуации, как правило,

не встречаются.

Операцию

целесообразно проводить под наркозом

как можно раньше, до наступления стойкой

мышечной контрактуры.

Хирургическое

вмешательство заключается во вскрытии

сустава, устранении анатомических

препятствий, вправлении суставного

конца с металлоостеосинтезом (при

переломовывихе) отломков с

восстановлением капсуло-связочного

аппарата. Операция завершается

иммобилизацией конечности гипсовой

повязкой или с использованием метода

скелетного вытяжения.

Вопросы

для самоконтроля

1. Отметьте

достоверные признаки перелома:

а) резкая

локальная болезненность;

б) абсолютное

укорочение конечности;

в) выраженный

отек в зоне повреждения;

г) костная

крепитация;

д) патологическая

подвижность.

2. Какие

симптомы из перечисленных характерны

для вывихов крупных суставов конечностей?

а) изменение

абсолютной длины конечностей;

б) изменение

относительной длины конечностей;

в) избыточная

подвижность в области сустава;

г) пружинящее

сопротивление при попытках движения

в суставе.

3. Попытка

вправления вывиха должна быть предпринята

при оказании:

а) первой

медицинской помощи;

б) доврачебной

помощи;

в) первой

врачебной помощи;

г) квалифицированной

помощи.

4. Какая

анестезия должна проводиться при

вправлении вывиха бедра?

а) наркоз;

б) введение

концентрированного раствора новокаина

в полость сустава;

в) футлярная

анестезия;

г) блокада

седалищного нерва.

5. Закрытая

ручная репозиция отломков при

неосложненных переломах костей

конечностей производится при

оказании:

а)

доврачебной помощи;

б) первой

врачебной помощи;

в) квалифицированной

помощи;

г) специализированной

помощи.