- •Isbn 5-225-02710-5 © X. А. Мусалатов, 1998

- •Глава 1. Общая характеристика катастроф и чрезвычайных ситуаций

- •1.1. Виды катастроф

- •Классификация катастроф

- •1.1.2. Искусственные катастрофы

- •1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Глава 2. Содержание и основы оказания хирургической помощи при катастрофах

- •2.1. Служба медицины катастроф России

- •2.2. Общие принципы оказания хирургической помощи пораженным

- •2.3. Виды медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •1. Неотложные мероприятия (первой очереди):

- •2. Мероприятия, выполнение которых может быть вынужденно отложено (второй очереди):

- •2.4. Медицинская сортировка и эвакуация пораженных

- •2.4.1. Проведение медицинской сортировки

- •До месту жительства {легкопирнженные)

- •Ilih до окончителвнога нсъодл

- •Медицинская сортировка при оказании первой врачебной помощи

- •2.4.2. Эвакуация пораженных

- •Глава 3. Организационные, медицинские и деонтологические особенности работы медицинского персонала в условиях чрезвычайных ситуаций

- •3.1. Особенности организации работы при чрезвычайных ситуациях

- •3.2. Особенности оказания неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

- •Глава 4. Угрожающие жизни состояния 4.1. Шок

- •4.1.1. Этиология и основы патогенеза шока

- •4.1.2. Патофизиология шока

- •4.1.3. Клинические проявления травматического шока

- •4.1.4. Диагностика, определение тяжести и прогноза течения шока

- •4.1.5. Некоторые особенности течения шока

- •4.1.6. Лечебные мероприятия при шоке

- •4.2. Острая дыхательная недостаточность

- •4.2.1. Этиология и патогенез

- •4.2.2. Клинические проявления острой дыхательной недостаточности

- •4.2.3. Принципы лечения пострадавших с острой дыхательной недостаточностью при травмах

- •4.3. Кома

- •4.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с угрожающими жизни состояниями

- •1. Противошоковые мероприятия должны быть начаты как можно раньше и произведены в максимально возможном объеме.

- •4.4.1. Первая медицинская помощь

- •4.4.2. Доврачебная помощь

- •4.4.3. Первая врачебная помощь

- •4.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •4.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 5. Реанимационные мероприятия при катастрофах 5.1. Терминальные состояния

- •5.2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в катастрофах

- •5.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •5.2.2. Первая врачебная помощь

- •5.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Глава 6. Кровотечение. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •6.1. Виды кровотечений

- •6.2. Тяжесть кровопотери

- •6.3. Инфузионно-трансфузионные среды, применяемые для коррекции острой кровопотери

- •6.4. Оказание помощи пострадавшим с кровотечениями и кровопотерей при катастрофах

- •Задачи при оказании различных видов медицинской помощи пострадавшим с кровотечением и острой кровопотерей

- •6.4.1. Первая медицинская помощь

- •Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения

- •6.4.2. Доврачебная помощь

- •6.4.3. Первая врачебная помощь

- •При оказании первой врачебной помощи обязательно производится ревизия жгута.

- •5E:I помощи жгута!

- •Mvmtipur-jiniir чип ктрал * пот о сосуда;

- •6.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •6.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 7. Методы и средства обезболивания при оказании помощи пострадавшим

- •7.1. Виды анестезии

- •7.1.1. Местная и регионарная анестезия

- •7.1.2. Центральная и общая анестезия

- •7.2. Проведение обезболивания у пострадавших при катастрофах

- •7.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •7.2.2. Первая врачебная помощь

- •1. Место вкола иглы должно быть в стороне от проекции сосу

- •7.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •7.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 8. Иммобилизация при повреждениях конечностей

- •8.1. Транспортная иммобилизация

- •8. В зимнее время иммобилизованную конечность необходимо дополнительно утеплить.

- •8.2. Лечебная иммобилизация

- •8.2.1. Гипсовые повязки

- •8.2.2. Вытяжение

- •8.3. Проведение иммобилизации пострадавшим с повреждениями конечностей

- •Иммобилизация при оказании медицинской помощи пострадавшим

- •Глава 9. Раны мягких тканей

- •9.1. Классификация, характеристика ран мягких тканей

- •9.1.1. Раны неогнестрельного происхождения

- •9.1.2. Огнестрельные раны

- •9.1.3. Взрывная травма

- •9.2. Клинические проявления и особенности течения раневого процесса

- •9.3. Хирургическая обработка ран

- •9.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с ранениями мягких тканей

- •9.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •9.4.2. Первая врачебная помощь

- •9.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •9.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 10. Раневая инфекция

- •10.1. Этиология, патогенез, клинические проявления раневой инфекции

- •10.2. Общие принципы профилактики и лечения гнойных осложнений ран

- •10.3. Особые виды раневой инфекции

- •10.3.1. Столбняк

- •10.3.2. Анаэробная газовая инфекция

- •10.3.3. Гнилостная инфекция

- •10.4. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с инфекционными осложнениями ран

- •Глава 11. Закрытые повреждения костей и суставов конечностей

- •11.2. Закрытые травматические вывихи

- •11.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями костей и суставов

- •11.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •11.3.2. Первая врачебная помощь

- •11.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с закрытыми повреждениями костей и суставов конечностей и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Сортировка в эавненмоп'н от тяжести ию» Прн

- •Эвакуация

- •Госпитальная

- •11.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 12. Открытые повреждения костей и суставов

- •12.1. Характеристика открытых повреждений костей и суставов

- •12.1.1. Открытые переломы

- •12.1.2. Открытые повреждения суставов

- •12.2. Оказание помощи пострадавшим с открытыми повреждениями костей и суставов

- •12.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •12.2.2. Первая врачебная помощь

- •12.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с открытыми повреждениями костей и суставов и оказание им квалифицированной медицинской помощи

- •Госпитальная

- •- Гдофмлпгткл

- •12.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 13. Повреждения позвоночника

- •13.1. Классификация и механизм повреждений позвоночника и спинного

- •13.2. Диагностика повреждений позвоночника и спинного мозга

- •13.2.1. Неосложненные повреждения позвоночника

- •13.2.2. Осложненные повреждения позвоночника

- •13.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями позво-

- •13.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •13.3.2. Первая врачебная помощь

- •13.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •13.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 14. Повреждения таза и тазовых органов

- •14.1. Классификация и клиническая картина повреждений таза

- •14.2. Повреждения тазовых органов

- •14.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями таза и тазовых органов

- •14.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •14.3.2. Первая врачебная помощь

- •14.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •14.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 15. Повреждения груди

- •15.1. Классификация, диагностика повреждений груди

- •15.2. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с травмой

- •15.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •15.2.2. Первая врачебная помощь

- •Эвакуация

- •15.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •15.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 16. Повреждения живота

- •16.1. Классификация повреждений живота

- •Без повреждения внутренних органом

- •16.2. Клиническая картина, диагностика повреждений живота

- •16.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим

- •16.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •16.3.2. Первая врачебная помощь

- •16.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •V операнда)

- •Кроватей ашя; - ревизия органов брюншеи полости: перанчния кнруршчеиг.Ш

- •16.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 17. Черепно-мозговая травма

- •17.1. Классификация черепно-мозговой травмы

- •17.2. Клиническая картина и диагностика

- •17.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой

- •17.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •17.3.2. Первая врачебная помощь

- •17.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •17.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 18. Повреждения лица и шеи

- •18.1. Классификация, диагностика повреждений лица и шеи

- •18.1.1. Ранения мягких тканей лица

- •18.1.2. Повреждения лор-органов

- •18.1.3. Переломы костей лицевого черепа

- •18.1.4. Повреждения глаз

- •18.2. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями лица и

- •18.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •18.2.2. Первая врачебная помощь

- •18.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •18.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 19. Термические ожоги

- •19.1. Местные изменения при ожогах

- •19.2. Ожоговая болезнь

- •19.3. Оказание помощи пострадавшим при термических ожогах

- •19.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •19.3.2. Первая врачебная помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с термическими ожогами и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гсямптоматнчесхая терапия)

- •Госпитальное отделение

- •19.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •19.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 20. Холодовая травма

- •20.1. Виды холодовой травмы

- •20.1.1. Отморожение

- •20.1.2. Общее охлаждение (замерзание)

- •20.2. Осложнения холодовой травмы

- •20.3. Оказание помощи пострадавшим при холодовой травме

- •20.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •20.3.2. Первая врачебная помощь

- •20.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с холодовой травмой и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гершшм)

- •1 Периую очередь

- •20.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 21. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей

- •21.1. Терминология

- •21.2. Патогенез синдрома длительного сдавления

- •21.3. Клинические проявления синдрома длительного сдавления

- •21.4. Оказание помощи пострадавшим с сдс

- •21.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •21.4.2. Первая врачебная помощь

- •21.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •21.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 22. Политравма. Особенности оказания помощи пострадавшим при катастрофах

- •22.1. Терминология, классификация, клинические проявления

- •22.2. Особенности клинического течения комбинированных поражений

- •22.2.1. Комбинированные радиационные поражения

- •22.2.2. Комбинированные химические поражения

- •22.3. Особенности оказания помощи пострадавшим с политравмой

- •22.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •22.3.2. Первая врачебная помощь

- •22.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •22.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 2. 1 - б; 2 - в, д; 3 - б, в; 4 - б, в; 5 - а, в, г, д; 6 - в, г; 7 - г.

Рубленые

раны образуются

при ударе острым и тяжелым предметом,

при этом возможно повреждение подлежащих

тканей и органов. Края такой раны,

окружающие раневой канал ткани,

значительно травмированы, что осложняет

процесс заживления.

Ушибленные

раны возникают

при воздействии какого-либо тупого

предмета. К этой группе относятся

рваные, размозженные раны (характер

повреждений понятен из их названий).

Ушибленные раны характеризуются

обширным повреждением мягких тканей

и, как правило, небольшим кровотечением

(поверхностные сосуды размозжены при

травме и не кровоточат). Окружающие

раневой канал ткани подвергаются ушибу,

имбибируются кровью и в ряде случаев

впоследствии частично некротизируются.

Обширные зоны повреждений в сочетании

с микробным загрязнением порой

представляют значительную угрозу жизни

пострадавших.

Укушенные

раны характеризуются

не столько обширными и глубокими

повреждениями, сколько инфицированностью

вирулентной флорой полости рта животного.

Кроме того, укушенные раны могут

быть заражены вирусом бешенства.

Укушенные раны, нанесенные пресмыкающимися

(змеи, скорпионы), могут содержать

ядовитое вещество. Такие раны называются

отравленными.

Огнестрельные

раны, составляют особую группу,

отличающуюся тяжестью повреждений и

сложностью лечения. К ним относят раны,

образовавшиеся в результате применения

огнестрельного оружия (самодельного,

охотничьего, боевого), а также взрывов

мин и боеприпасов.

Многообразие

систем огнестрельного оружия обусловливает

большое разнообразие огнестрельных

ран. Эффект физического воздействия

на ткани зависит, с одной стороны, от

свойств самого ранящего снаряда (его

величины, формы, массы, скорости и

траектории полета), а, с другой — от

свойств поражаемых тканей (плотности,

упругости, процентного содержания

воды, наличия эластических или

хрупких структур).

Одним

из важнейших моментов, помогающих

понять характер разрушений, происходящих

в тканях при огнестрельном ранении,

является знание баллистики

ранящего снаряда. Различают

внутреннюю, внешнюю и терминальную

баллистику.

Внутренняя

баллистика —

это движение снаряда в канале оружия,

в результате чего ему придается

определенная скорость.

Под

внешней

баллистикой понимают

траекторию движения ранящего снаряда,

который может в полете вращаться вокруг

своей оси и совершать колебательные

движения за счет влияния сопротивления

воздуха, земного притяжения и собственных

аэродинамических свойств. На устойчивость

пули при полете большое влияние оказывает

также ее масса. При этом головная часть

пули совершает дополнительные движения

вокруг оси траектории полета наподобие

ручки волчка, — так называемые

прецессия и нутация. Баллистика осколков

подчинена еще более сложным законам в

связи с разницей их формы, скорости

движения и массы.

При

полете пули впереди ее создается слой

уплотненного воздуха — головная ударная

волна. Остальной воздушный поток,

сопровождающий пулю, как бы отстает от

нее, создавая зоны хвостовой ударной

волны, слабых волн возмущения и

разрежения.

Терминальная

баллистика —

наиболее сложный и вместе с тем—

наиболее важный раздел баллистики.

Именно терминальная баллистика

определяет в конечном итоге тяжесть

повреждений.

Основным

моментом, определяющим тяжесть

повреждений, является количество

кинетической энергии, переданной

ранящим предметом тканям.

Величина

кинетической энергии (КЭ), переданной

тканям, определяется по формуле:

кэ=тУ,а-тУ^

2g

где

m

— масса снаряда, V1

— скорость снаряда в момент столкновения,

V2

— скорость снаряда в момент выхода

из раневого канала, g

— гравитационное ускорение.

Таким

образом, общая кинетическая энергия

ранящего снаряда не является главным

фактором, определяющим тяжесть

ранения. Важнее величина энергии,

отданной тканям, и она тем9.1.2. Огнестрельные раны

больше,

чем выше разница скорости снаряда при

входе и выходе из раневого канала, а

также чем меньше времени уходит на

передачу энергии. При этом возникает

эффект «внутритканевого взрыва»,

когда основная часть энергии передается

за несколько миллисекунд.

Разрушения

тканей в зоне прямого удара всегда

различны. При одной и той же скорости

пуля, встретив на пути диафиз длинной

трубчатой кости, вызовет перелом с

образованием множества костных

осколков, а сама изменит свою траекторию

и деформируется. При ударе же в губчатое

вещество эпифиза той же кости пуля,

пройдя сквозь него, может образовать

в нем раневой канал («дырчатый»

перелом).

Пуля

с устойчивым движением, прошедшая с

большой скоростью «навылет», вызовет

меньшее разрушение тканей, чем осколок,

имеющий ту же массу и летящий с той же

скоростью, так

как осколок вращается в нескольких

плоскостях, и его зазубренные края

повреждают ткани больше, чем гладкая

пуля. Чем больше ударная плоскость

осколка, тем большее сопротивление

ему оказывают мягкие ткани, и тем большее

количество кинетической энергии

передается при ранении. Так, один и

тот же осколок, встретившись с тканями

«ребром», вызовет меньшие повреждения,

чем если бы он вступил в контакт всей

плоскостью. «Кувыркающаяся» пуля

(диаметр 5,6 мм) имеет конструктивную

особенность, позволяющую вращаться в

толще мягких тканей, вызывая значительные

разрушения, не присущие ранениям более

устойчивой пулей калибра 7,62 мм.

"

Ударн;

(боков

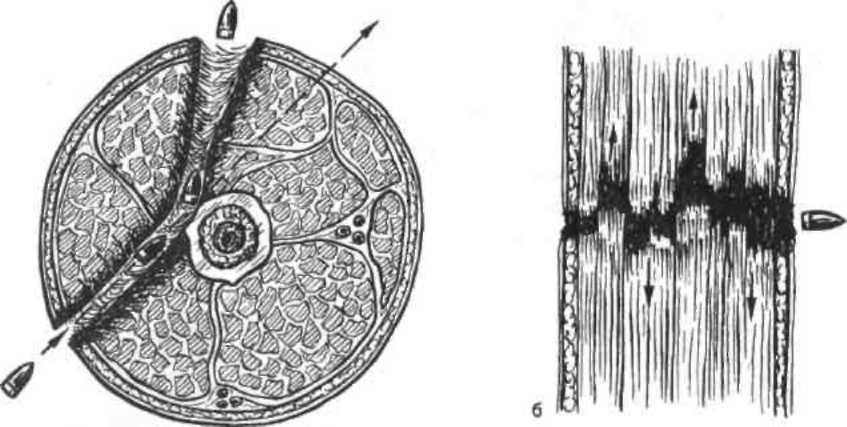

Рис.

9.1.

Травмирующий

эффект пули

Таким

образом, в результате воздействия

самого ранящего снаряда, сопровождающих

его воздушных потоков, а также эффекту

«внутритканевого взрыва» огнестрельная

рана имеет особую, присущую только

этому виду повреждений внутреннюю

структуру. В результате воздействия

силы прямого удара (головная ударная

волна) и силы бокового удара разрушение

тканей выходит далеко за пределы

раневого канала (рис. 9.1). При этом в

огнестрельной ране различают 3 зоны

повреждений (рис.

9.2): сам раневой канал, зону ушиба

(первичного травматического некроза)

и зону молекулярного сотрясения

(вторичного некроза).

Зона

раневого канала представляет

из себя дефект мягких тканей,

образовавшийся в результате

непосредственного воздействия

травмирующего снаряда.

По

характеру раневого канала различают

слепые, сквозные и касательные ранения.

Сопровождающая

пулю ударная волна уже в стадии внедрения

может вызвать концентрические

разрывы тканей, формируя раневой канал.

От воздействия энергии бокового удара

при

Головная

волна (прямой удар)

Временная

пульсирующая

f

полость

\ -\

Рис.

9.2.

Зоны повреждений в огнестрельной ране.

]

—рзнсеш! канал: 2

зона

ушиба, нлн первичною травматического

некроза; 3 — зона молекулярного

сотрясения, или вторичного некроза.

прохождении

ранящего снаряда в тканях появляются

временные пульсирующие полости с мощным

динамическим воздействием на окружающие

ткани, сливающиеся затем в одну большую

полость раневого канала. В дальнейшем,

за счет контракции тканей, эта полость

несколько уменьшается.

Полость

раневого канала, диаметр его входного

и выходного отверстия, как правило, не

совпадают с диаметром ранящею снаряда.

Практически

полезно помнить, что вследствие

воздействия ударной волны на ткани

диаметр

раневого канала всегда больше диаметра

входного отверстия.

Ранящий

снаряд может изменить направление

движения в тканях или встретив на пути

преграду в виде более плотной ткани

(кость), или в силу своих конструктивных

особенностей. Образовавшиеся по

этим причинам искривления раневого

канала принято называть первичными

девиациями раневого канала (рис. 9.3, а).

В то же время, в силу различной

сократительной способности

поврежденных тканей, после ранения

происходит неодинаковое их смещение,

что приводит к вторичной девиации

раневого канала (рис. 9.3, б). Раневой

канал при этом может оказаться не только

искривленным, но и даже разделенным на

отдельные слепые замкнутые полости

— «отсеки», что особенно опасно из-за

возможности развития анаэробной

инфекции.

Рис.

9.3. Девиация раневого канала.

а

— первичная девиация: б — втричная

девиация.

При

огнестрельных переломах костные отломки

также приобретают поступательное

движение и могут уже сами вызвать

образование в мягких тканях дополнительных

слепых раневых каналов. Через

образовавшееся входное отверстие в

раневой канал попадают воздух, бактерии,

инородные тела (обрывки одежды и обуви,

земля), чему способствует зона пониженного

давления, образующаяся позади

ранящего снаряда. Происходит первичное

загрязнение раны. Таким образом, в

просвете раневого канала находятся

кровяные сгустки, фрагменты некротических

тканей, инородные тела, а также

микроорганизмы (состав их идентичен

микрофлоре почвы и кожных покровов).

Зона

ушиба (первичного травматического

некроза). В

стенках раневого канала всегда имеются

некротические ткани, образовавшиеся

в результате размозжения, диффузного

пропитывания кровью и омертвения

при контакте с травмирующим снарядом.

Глубина этого некроза, называемого

первичным, различна, зависит от величины

переданной тканям кинетической энергии

и колеблется обычно в пределах от

0,1—0,2 до 1—2 см. Следовательно, при

условии одинаковой скорости ранящего

снаряда, глубина зоны первичного

травматического некроза в случае

сквозного ранения пулей с устойчивым

полетом будет значительно меньше, чем

при ранении осколком или «кувыркающейся»

пулей. Некротические ткани, наряду с

кровяными сгустками, являются

благоприятной средой для развития

микрофлоры. Кроме того, пояс некротических

тканей служит барьером, препятствующим

воздействию защитных тканевых механизмов

на содержимое раневого канала. Как

можно более раннее освобождение раны

от некротических тканей является

главной задачей при оказании медицинской

помощи пострадавшим.

Зона

молекулярного сотрясения (вторичного

некроза). В

результате воздействия ударной волны

и энергии бокового удара в прилегающих

к зоне первичного некроза тканях

развиваются