- •Isbn 5-225-02710-5 © X. А. Мусалатов, 1998

- •Глава 1. Общая характеристика катастроф и чрезвычайных ситуаций

- •1.1. Виды катастроф

- •Классификация катастроф

- •1.1.2. Искусственные катастрофы

- •1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Глава 2. Содержание и основы оказания хирургической помощи при катастрофах

- •2.1. Служба медицины катастроф России

- •2.2. Общие принципы оказания хирургической помощи пораженным

- •2.3. Виды медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •1. Неотложные мероприятия (первой очереди):

- •2. Мероприятия, выполнение которых может быть вынужденно отложено (второй очереди):

- •2.4. Медицинская сортировка и эвакуация пораженных

- •2.4.1. Проведение медицинской сортировки

- •До месту жительства {легкопирнженные)

- •Ilih до окончителвнога нсъодл

- •Медицинская сортировка при оказании первой врачебной помощи

- •2.4.2. Эвакуация пораженных

- •Глава 3. Организационные, медицинские и деонтологические особенности работы медицинского персонала в условиях чрезвычайных ситуаций

- •3.1. Особенности организации работы при чрезвычайных ситуациях

- •3.2. Особенности оказания неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

- •Глава 4. Угрожающие жизни состояния 4.1. Шок

- •4.1.1. Этиология и основы патогенеза шока

- •4.1.2. Патофизиология шока

- •4.1.3. Клинические проявления травматического шока

- •4.1.4. Диагностика, определение тяжести и прогноза течения шока

- •4.1.5. Некоторые особенности течения шока

- •4.1.6. Лечебные мероприятия при шоке

- •4.2. Острая дыхательная недостаточность

- •4.2.1. Этиология и патогенез

- •4.2.2. Клинические проявления острой дыхательной недостаточности

- •4.2.3. Принципы лечения пострадавших с острой дыхательной недостаточностью при травмах

- •4.3. Кома

- •4.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с угрожающими жизни состояниями

- •1. Противошоковые мероприятия должны быть начаты как можно раньше и произведены в максимально возможном объеме.

- •4.4.1. Первая медицинская помощь

- •4.4.2. Доврачебная помощь

- •4.4.3. Первая врачебная помощь

- •4.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •4.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 5. Реанимационные мероприятия при катастрофах 5.1. Терминальные состояния

- •5.2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в катастрофах

- •5.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •5.2.2. Первая врачебная помощь

- •5.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Глава 6. Кровотечение. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •6.1. Виды кровотечений

- •6.2. Тяжесть кровопотери

- •6.3. Инфузионно-трансфузионные среды, применяемые для коррекции острой кровопотери

- •6.4. Оказание помощи пострадавшим с кровотечениями и кровопотерей при катастрофах

- •Задачи при оказании различных видов медицинской помощи пострадавшим с кровотечением и острой кровопотерей

- •6.4.1. Первая медицинская помощь

- •Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения

- •6.4.2. Доврачебная помощь

- •6.4.3. Первая врачебная помощь

- •При оказании первой врачебной помощи обязательно производится ревизия жгута.

- •5E:I помощи жгута!

- •Mvmtipur-jiniir чип ктрал * пот о сосуда;

- •6.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •6.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 7. Методы и средства обезболивания при оказании помощи пострадавшим

- •7.1. Виды анестезии

- •7.1.1. Местная и регионарная анестезия

- •7.1.2. Центральная и общая анестезия

- •7.2. Проведение обезболивания у пострадавших при катастрофах

- •7.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •7.2.2. Первая врачебная помощь

- •1. Место вкола иглы должно быть в стороне от проекции сосу

- •7.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •7.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 8. Иммобилизация при повреждениях конечностей

- •8.1. Транспортная иммобилизация

- •8. В зимнее время иммобилизованную конечность необходимо дополнительно утеплить.

- •8.2. Лечебная иммобилизация

- •8.2.1. Гипсовые повязки

- •8.2.2. Вытяжение

- •8.3. Проведение иммобилизации пострадавшим с повреждениями конечностей

- •Иммобилизация при оказании медицинской помощи пострадавшим

- •Глава 9. Раны мягких тканей

- •9.1. Классификация, характеристика ран мягких тканей

- •9.1.1. Раны неогнестрельного происхождения

- •9.1.2. Огнестрельные раны

- •9.1.3. Взрывная травма

- •9.2. Клинические проявления и особенности течения раневого процесса

- •9.3. Хирургическая обработка ран

- •9.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с ранениями мягких тканей

- •9.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •9.4.2. Первая врачебная помощь

- •9.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •9.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 10. Раневая инфекция

- •10.1. Этиология, патогенез, клинические проявления раневой инфекции

- •10.2. Общие принципы профилактики и лечения гнойных осложнений ран

- •10.3. Особые виды раневой инфекции

- •10.3.1. Столбняк

- •10.3.2. Анаэробная газовая инфекция

- •10.3.3. Гнилостная инфекция

- •10.4. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с инфекционными осложнениями ран

- •Глава 11. Закрытые повреждения костей и суставов конечностей

- •11.2. Закрытые травматические вывихи

- •11.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями костей и суставов

- •11.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •11.3.2. Первая врачебная помощь

- •11.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с закрытыми повреждениями костей и суставов конечностей и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Сортировка в эавненмоп'н от тяжести ию» Прн

- •Эвакуация

- •Госпитальная

- •11.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 12. Открытые повреждения костей и суставов

- •12.1. Характеристика открытых повреждений костей и суставов

- •12.1.1. Открытые переломы

- •12.1.2. Открытые повреждения суставов

- •12.2. Оказание помощи пострадавшим с открытыми повреждениями костей и суставов

- •12.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •12.2.2. Первая врачебная помощь

- •12.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с открытыми повреждениями костей и суставов и оказание им квалифицированной медицинской помощи

- •Госпитальная

- •- Гдофмлпгткл

- •12.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 13. Повреждения позвоночника

- •13.1. Классификация и механизм повреждений позвоночника и спинного

- •13.2. Диагностика повреждений позвоночника и спинного мозга

- •13.2.1. Неосложненные повреждения позвоночника

- •13.2.2. Осложненные повреждения позвоночника

- •13.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями позво-

- •13.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •13.3.2. Первая врачебная помощь

- •13.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •13.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 14. Повреждения таза и тазовых органов

- •14.1. Классификация и клиническая картина повреждений таза

- •14.2. Повреждения тазовых органов

- •14.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями таза и тазовых органов

- •14.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •14.3.2. Первая врачебная помощь

- •14.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •14.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 15. Повреждения груди

- •15.1. Классификация, диагностика повреждений груди

- •15.2. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с травмой

- •15.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •15.2.2. Первая врачебная помощь

- •Эвакуация

- •15.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •15.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 16. Повреждения живота

- •16.1. Классификация повреждений живота

- •Без повреждения внутренних органом

- •16.2. Клиническая картина, диагностика повреждений живота

- •16.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим

- •16.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •16.3.2. Первая врачебная помощь

- •16.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •V операнда)

- •Кроватей ашя; - ревизия органов брюншеи полости: перанчния кнруршчеиг.Ш

- •16.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 17. Черепно-мозговая травма

- •17.1. Классификация черепно-мозговой травмы

- •17.2. Клиническая картина и диагностика

- •17.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой

- •17.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •17.3.2. Первая врачебная помощь

- •17.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •17.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 18. Повреждения лица и шеи

- •18.1. Классификация, диагностика повреждений лица и шеи

- •18.1.1. Ранения мягких тканей лица

- •18.1.2. Повреждения лор-органов

- •18.1.3. Переломы костей лицевого черепа

- •18.1.4. Повреждения глаз

- •18.2. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями лица и

- •18.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •18.2.2. Первая врачебная помощь

- •18.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •18.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 19. Термические ожоги

- •19.1. Местные изменения при ожогах

- •19.2. Ожоговая болезнь

- •19.3. Оказание помощи пострадавшим при термических ожогах

- •19.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •19.3.2. Первая врачебная помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с термическими ожогами и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гсямптоматнчесхая терапия)

- •Госпитальное отделение

- •19.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •19.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 20. Холодовая травма

- •20.1. Виды холодовой травмы

- •20.1.1. Отморожение

- •20.1.2. Общее охлаждение (замерзание)

- •20.2. Осложнения холодовой травмы

- •20.3. Оказание помощи пострадавшим при холодовой травме

- •20.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •20.3.2. Первая врачебная помощь

- •20.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с холодовой травмой и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гершшм)

- •1 Периую очередь

- •20.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 21. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей

- •21.1. Терминология

- •21.2. Патогенез синдрома длительного сдавления

- •21.3. Клинические проявления синдрома длительного сдавления

- •21.4. Оказание помощи пострадавшим с сдс

- •21.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •21.4.2. Первая врачебная помощь

- •21.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •21.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 22. Политравма. Особенности оказания помощи пострадавшим при катастрофах

- •22.1. Терминология, классификация, клинические проявления

- •22.2. Особенности клинического течения комбинированных поражений

- •22.2.1. Комбинированные радиационные поражения

- •22.2.2. Комбинированные химические поражения

- •22.3. Особенности оказания помощи пострадавшим с политравмой

- •22.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •22.3.2. Первая врачебная помощь

- •22.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •22.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 2. 1 - б; 2 - в, д; 3 - б, в; 4 - б, в; 5 - а, в, г, д; 6 - в, г; 7 - г.

Объем

доврачебной помощи предусматривает

также проведение пострадавшим с острой

кровопотерей инфузионной

терапии с

целью восполнения ОЦК. Показанием к

введению растворов в сосудистое

русло служат такие признаки, как низкое

артериальное давление, частый пульс,

бледность кожных покровов, а также

обильное пропитывание одежды или ранее

наложенных повязок кровью, что также

может говорить о продолжающемся или

состоявшемся массивном кровотечении.

Производят пункцию периферической

вены с подключением одноразовой

системы для переливания. Внутривенно

струйно или быстро капельно вводят до

800—1200 мл кристаллоидных растворов.

Вместе с тем, пункция периферической

вены при значительном дефиците ОЦК и

централизации кровообращения может

быть затруднена тем, что периферические

вены «запустевают», и бывает сложно

попасть иглой в их просвет.

Попытки

венепункции и переливание растворов

не должны задерживать эвакуацию

пострадавшего и производятся в процессе

транспортировки.

При

падении артериального давления ниже

«критического» уровня вводятся

медикаментозные препараты,

корректирующие сосудистый тонус

(вазопрессоры) как один из компонентов

противошоковой терапии.

В

некоторых западных армиях при безуспешных

попытках пункции периферической вены

специальная игла вводится внутрикостно

(как правило, в гребень подвздошной

кости), куда и проводятся инфузии. Кроме

того, в медицинских укладках имеется

длинная крутая игла, которой при

трудноостанавливаемых наружных

кровотечениях в определенных местах

прошивается через кожу и перевязывается

на протяжении ad

mass

магистральный сосуд проксимальнее

зоны кровотечения. Однако в нашей стране

эти приемы в армии не используются, а

при оказании помощи гражданскому

населению не нашли широкого применения.

Использование

транспортных шин помогает достичь

иммобилизации

повреждений и

предотвратить развитие ранних

вторичных кровотечений.

В

задачи этого вида помощи входят:

диагностика

продолжающегося наружного и внутреннего

кровотечения, а также острой кровопотери;

временная

остановка наружного кровотечения;

— проведение

инфузионно-трансфузионной терапии с

целью частичной компенсации острой

кровопотери;

— проведение

медицинской сортировки пострадавшим

с кровотечением и острой кровопо-терей.

Диагностика

и временная остановка наружного

кровотечения остаются

главной задачей этого вида помощи. В

то же время жгут, наложенный ранее для

остановки наружного кровотечения,

приводит к ишемии дистальных отделов,

снижая жизнеспособность тканей. Поэтому

необходимо максимально уменьшить

время пребывания жгута на конечности.

6.4.3. Первая врачебная помощь

При оказании первой врачебной помощи обязательно производится ревизия жгута.

При

этом жгут должен быть снят и наружное

кровотечение остановлено другим

способом.

Исключением

из этого правила служит лишь ситуация,

когда налицо явные признаки

нежизнеспособности дистальных

отделов конечности (длительное нахождение

жгута с развитием необратимой ишемии,

размозжение дистальных отделов), т. е.

когда конечность в дальнейшем заведомо

подлежит ампутации. В этих случаях

попытки снятия жгута не только

бессмысленны, но и опасны, так как могут

привести к выбросу в кровоток токсических

продуктов из некроти-зированных тканей,

что в свою очередь влечет за собой

интоксикацию и острую почечную

недостаточность.

Нередки

и случаи, когда при оказании первой

медицинской или доврачебной помощи

жгут накладывается не по показаниям

(повреждений крупных артериальных

сосудов нет, но недостаток времени

и квалификации не позволяет провести

точную диагностику). Такое несоответствие

оказанной помощи характеру повреждения

допустимо и оправдано, так как хуже,

если при наличии показаний жгут не

будет наложен. Вместе с тем задачей

врача при оказании первой врачебной

помощи является устранение этого

несоответствия.

Таким

образом, все пострадавшие с наложенным

жгутом при проведении сортировки, за

исключением находящихся в необратимой

фазе шока (агонирующих), направляются

в перевязочную, где должны быть

произведены ревизия и снятие жгута.

Это правило распространяется и на

пострадавших с травматическими отрывами

конечностей, так как позволяет избежать

некроти-зации прилежащих к культе

тканей и тем самым максимально сохранить

в последующем длину культи.

Ревизия

жгута

выполняется

следующим образом: 1) снимают повязку

с раны; 2) осуществляют пальцевое

прижатие артерии, кровоснабжающей зону

повреждения; 3) расслабляют жгут; 4)

медленно ослабляют пальцевое прижатие,

одновременно осматривая рану, пытаясь

определить источник кровотечения

и произвести его остановку. Отсутствие

активного кровотечения из раны, особенно

у пострадавшего с низким артериальным

давлением (шок), не может с абсолютной

достоверностью свидетельствовать о

том, что артерии не повреждены. Так, при

травматических отрывах конечностей

с их размозжением на фоне тяжелого шока

кровотечение может вообще отсутствовать,

а по мере восполнения ОЦК возобновиться.

Поэтому при локализации повреждений

в области магистральных сосудов

необходимо попытаться найти их в ране

и наложить зажим или лигатуру.

Если

после снятия жгута попытка остановки

кровотечения другим способом не удалась,

повторные попытки не производятся,

так как с каждой неудачной попыткой не

только теряется время, но и усугубляется

кровопотеря. В таких случаях на конечность

вновь накладывают жгут.

Если

жгут снят, то на случай возобновления

кровотечения в процессе транспортировки

накладывают так называемый провизорный

жгут (резиновый

ленточный жгут, обернутый вокруг

конечности, но не затянутый). При

внезапном промокании повязки кровью

сам пострадавший или его сосед в машине

могут, не теряя времени, быстро затянуть

этот жгут, остановив кровотечение.

Если

после снятия жгута кровотечение не

возобновилось, а источник состоявшегося

кровотечения не найден, на конечность

накладывают провизорный жгут.

Для

временной остановки наружного

кровотечения наиболее широко применяется

наложение кровоостанавливающих

зажимов в ране или

непосредственно на кровоточащий сосуд,

или (при трудностях его выявления) на

толщу мягких тканей ad

mass.

Таких зажимов может быть наложено

несколько. Поскольку пострадавшему

предстоит дальнейшая транспортировка,

с целью профилактики раннего вторичного

кровотечения необходимо предпринять

меры, предотвращающие соскальзывание,

срывание или расстегивание зажимов.

Для этого кольца зажимов связывают,

сами зажимы укрывают в повязку,

накладываемую на рану, а на конечности

оставляют провизорный жгут.

Возможна

также остановка кровотечения при помощи

наложения

лигатур на

кровоточащие сосуды в ране или прошивания

тканей длинной иглой. Наложение лигатуры

на сосуд считается методом окончательной

остановки кровотечения, однако при

оказании первой врачебной по-

мощи

преследует цели временной остановки,

так как рана в дальнейшем подлежит

хирургической обработке, а перевязанный

крупный сосуд — восстановлению. Концы

лигатур при этом не срезают, что должно

облегчить работу хирургу, когда он

будет выполнять на следующем этапе

медицинской эвакуации первичную

хирургическую обработку раны.

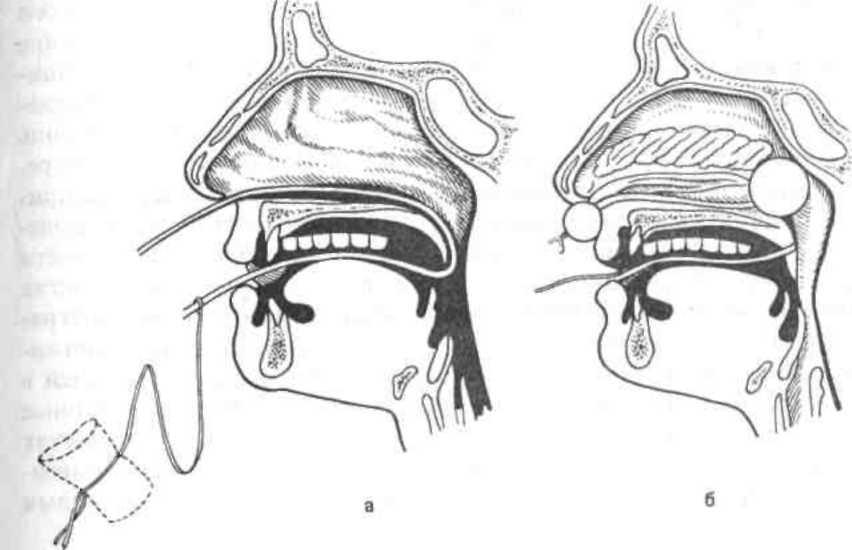

Рис.

6.9.

Задняя

тампонада полости

носа.

а

—

проведение нити через носовой ход и

ротовую полость: б — тампонирование.

Такая

остановка кровотечения в зависимости

от характера повреждения в некоторых

случаях может оказаться окончательной

(т.е. не потребовать повторного гемостаза

на следующих этапах), а может —

временной (например, при лигировании

крупного сосуда, подлежащего в дальнейшем

восстановлению).

Учитывая

эластичность и значительный тонус

сосудистой стенки, а также большое

давление крови в магистральных сосудах

(которое может повышаться в процессе

восполнения ОЦК), во избежание

соскальзывания лигатуры должны быть

фиксированы.

При

перевязке крупных артерий лигатуры

фиксируют путем прошивания окружающих

мягких тканей.

При

венозных и капиллярных кровотечениях

применяется давящая

повязка.

В

случаях, когда указанными методами

кровотечение остановить не удается,

применяют тампонирование

раны.

В рану вводят марлевые тампоны, которыми

плотно выполняют всю раневую полость.

Края раны над тампоном стягивают швами.

Следует очень осторожно относиться

к тампонированию при подозрении на

проникающие ранения (грудной, брюшной

полости), так как при этом тампоны

могут быть введены через рану в полости

тела. Кроме того, тампонада раны

создает условия для развития анаэробной

инфекции. Поэтому там, где это возможно,

от тампонирования раны следует

воздержаться. В случае невозможности

временной остановки кровотечения

другими способами предпочтительнее

вновь наложить кровоостанавливающий

жгут.

При

носовом кровотечении выполняется не

только передняя, но и задняя тампонада.

С помощью катетера, введенного через

нижний носовой ход вплоть до глотки и

далее, из полости рта выводят лигатурную

нить, к концу которой привязан тампон,

к нему в свою очередь привязана

вторая нить. При натягивании первой

нити тампон втягивается в задние отделы

носа. Весь носовой ход тампонируют

марлей. Обе нити, привязанные к тампону,

выводят наружу: одну — из носа, другую

— изо рта. К лигатурной нити, выходящей

из носа, также привязывают тампон. Такой

тампон оставляют на срок не более 2 сут

(рис. 6.9).

Диагностика

внутреннего кровотечения, несмотря

на то что его остановка не входит в

задачи первой врачебной помощи,

крайне важна как для проведения

сортировки (прежде всего —

эвакуационно-транспортной), так и для

определения показаний к проведению

инфузионной терапии. Практическое

значение здесь имеет лишь такое

кровотечение, которое привело к

значительной кровопотере. Скопление

крови в плевральной полости определяют

по притуплению

перкуторного

звука и отсутствию или резкому ослаблению

дыхательных шумов. Скопление крови в

брюшной полости приводит к появлению

тупости при перкуссии в отлогих частях

живота, которая смещается при

изменении положения тела пострадавшего.

Легко выявить также так называемый

симптом «Ваньки-встаньки», когда

пострадавший отмечает резкое усиление

болей в животе при изменении положения

тела. Строго говоря, указанные симптомы

свидетельствуют лишь о наличии

жидкости в полостях тела, однако при

наличии факта травмы и нарастающей

анемизации пострадавшего могут считаться

достоверными признаками внутреннего

кровотечения.

Внутренние

кровотечения в полость черепа

(интракраниальные гематомы) или перикарда

также должны быть как можно раньше

остановлены, однако они представляют

опасность не возможностью острой

кровопотери, а сдавлением жизненно

важных органов и будут рассмотрены

в соответствующих разделах.

Схема

6.2