- •Isbn 5-225-02710-5 © X. А. Мусалатов, 1998

- •Глава 1. Общая характеристика катастроф и чрезвычайных ситуаций

- •1.1. Виды катастроф

- •Классификация катастроф

- •1.1.2. Искусственные катастрофы

- •1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Глава 2. Содержание и основы оказания хирургической помощи при катастрофах

- •2.1. Служба медицины катастроф России

- •2.2. Общие принципы оказания хирургической помощи пораженным

- •2.3. Виды медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •1. Неотложные мероприятия (первой очереди):

- •2. Мероприятия, выполнение которых может быть вынужденно отложено (второй очереди):

- •2.4. Медицинская сортировка и эвакуация пораженных

- •2.4.1. Проведение медицинской сортировки

- •До месту жительства {легкопирнженные)

- •Ilih до окончителвнога нсъодл

- •Медицинская сортировка при оказании первой врачебной помощи

- •2.4.2. Эвакуация пораженных

- •Глава 3. Организационные, медицинские и деонтологические особенности работы медицинского персонала в условиях чрезвычайных ситуаций

- •3.1. Особенности организации работы при чрезвычайных ситуациях

- •3.2. Особенности оказания неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

- •Глава 4. Угрожающие жизни состояния 4.1. Шок

- •4.1.1. Этиология и основы патогенеза шока

- •4.1.2. Патофизиология шока

- •4.1.3. Клинические проявления травматического шока

- •4.1.4. Диагностика, определение тяжести и прогноза течения шока

- •4.1.5. Некоторые особенности течения шока

- •4.1.6. Лечебные мероприятия при шоке

- •4.2. Острая дыхательная недостаточность

- •4.2.1. Этиология и патогенез

- •4.2.2. Клинические проявления острой дыхательной недостаточности

- •4.2.3. Принципы лечения пострадавших с острой дыхательной недостаточностью при травмах

- •4.3. Кома

- •4.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с угрожающими жизни состояниями

- •1. Противошоковые мероприятия должны быть начаты как можно раньше и произведены в максимально возможном объеме.

- •4.4.1. Первая медицинская помощь

- •4.4.2. Доврачебная помощь

- •4.4.3. Первая врачебная помощь

- •4.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •4.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 5. Реанимационные мероприятия при катастрофах 5.1. Терминальные состояния

- •5.2. Проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в катастрофах

- •5.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •5.2.2. Первая врачебная помощь

- •5.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Глава 6. Кровотечение. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •6.1. Виды кровотечений

- •6.2. Тяжесть кровопотери

- •6.3. Инфузионно-трансфузионные среды, применяемые для коррекции острой кровопотери

- •6.4. Оказание помощи пострадавшим с кровотечениями и кровопотерей при катастрофах

- •Задачи при оказании различных видов медицинской помощи пострадавшим с кровотечением и острой кровопотерей

- •6.4.1. Первая медицинская помощь

- •Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения

- •6.4.2. Доврачебная помощь

- •6.4.3. Первая врачебная помощь

- •При оказании первой врачебной помощи обязательно производится ревизия жгута.

- •5E:I помощи жгута!

- •Mvmtipur-jiniir чип ктрал * пот о сосуда;

- •6.4.4. Квалифицированная медицинская помощь

- •6.4.5. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 7. Методы и средства обезболивания при оказании помощи пострадавшим

- •7.1. Виды анестезии

- •7.1.1. Местная и регионарная анестезия

- •7.1.2. Центральная и общая анестезия

- •7.2. Проведение обезболивания у пострадавших при катастрофах

- •7.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •7.2.2. Первая врачебная помощь

- •1. Место вкола иглы должно быть в стороне от проекции сосу

- •7.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •7.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 8. Иммобилизация при повреждениях конечностей

- •8.1. Транспортная иммобилизация

- •8. В зимнее время иммобилизованную конечность необходимо дополнительно утеплить.

- •8.2. Лечебная иммобилизация

- •8.2.1. Гипсовые повязки

- •8.2.2. Вытяжение

- •8.3. Проведение иммобилизации пострадавшим с повреждениями конечностей

- •Иммобилизация при оказании медицинской помощи пострадавшим

- •Глава 9. Раны мягких тканей

- •9.1. Классификация, характеристика ран мягких тканей

- •9.1.1. Раны неогнестрельного происхождения

- •9.1.2. Огнестрельные раны

- •9.1.3. Взрывная травма

- •9.2. Клинические проявления и особенности течения раневого процесса

- •9.3. Хирургическая обработка ран

- •9.4. Оказание медицинской помощи пострадавшим с ранениями мягких тканей

- •9.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •9.4.2. Первая врачебная помощь

- •9.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •9.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 10. Раневая инфекция

- •10.1. Этиология, патогенез, клинические проявления раневой инфекции

- •10.2. Общие принципы профилактики и лечения гнойных осложнений ран

- •10.3. Особые виды раневой инфекции

- •10.3.1. Столбняк

- •10.3.2. Анаэробная газовая инфекция

- •10.3.3. Гнилостная инфекция

- •10.4. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с инфекционными осложнениями ран

- •Глава 11. Закрытые повреждения костей и суставов конечностей

- •11.2. Закрытые травматические вывихи

- •11.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями костей и суставов

- •11.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •11.3.2. Первая врачебная помощь

- •11.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с закрытыми повреждениями костей и суставов конечностей и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Сортировка в эавненмоп'н от тяжести ию» Прн

- •Эвакуация

- •Госпитальная

- •11.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 12. Открытые повреждения костей и суставов

- •12.1. Характеристика открытых повреждений костей и суставов

- •12.1.1. Открытые переломы

- •12.1.2. Открытые повреждения суставов

- •12.2. Оказание помощи пострадавшим с открытыми повреждениями костей и суставов

- •12.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •12.2.2. Первая врачебная помощь

- •12.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с открытыми повреждениями костей и суставов и оказание им квалифицированной медицинской помощи

- •Госпитальная

- •- Гдофмлпгткл

- •12.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 13. Повреждения позвоночника

- •13.1. Классификация и механизм повреждений позвоночника и спинного

- •13.2. Диагностика повреждений позвоночника и спинного мозга

- •13.2.1. Неосложненные повреждения позвоночника

- •13.2.2. Осложненные повреждения позвоночника

- •13.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями позво-

- •13.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •13.3.2. Первая врачебная помощь

- •13.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •13.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 14. Повреждения таза и тазовых органов

- •14.1. Классификация и клиническая картина повреждений таза

- •14.2. Повреждения тазовых органов

- •14.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями таза и тазовых органов

- •14.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •14.3.2. Первая врачебная помощь

- •14.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •14.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 15. Повреждения груди

- •15.1. Классификация, диагностика повреждений груди

- •15.2. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим с травмой

- •15.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •15.2.2. Первая врачебная помощь

- •Эвакуация

- •15.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •15.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 16. Повреждения живота

- •16.1. Классификация повреждений живота

- •Без повреждения внутренних органом

- •16.2. Клиническая картина, диагностика повреждений живота

- •16.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим

- •16.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •16.3.2. Первая врачебная помощь

- •16.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •V операнда)

- •Кроватей ашя; - ревизия органов брюншеи полости: перанчния кнруршчеиг.Ш

- •16.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 17. Черепно-мозговая травма

- •17.1. Классификация черепно-мозговой травмы

- •17.2. Клиническая картина и диагностика

- •17.3. Оказание медицинской помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой

- •17.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •17.3.2. Первая врачебная помощь

- •17.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •17.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 18. Повреждения лица и шеи

- •18.1. Классификация, диагностика повреждений лица и шеи

- •18.1.1. Ранения мягких тканей лица

- •18.1.2. Повреждения лор-органов

- •18.1.3. Переломы костей лицевого черепа

- •18.1.4. Повреждения глаз

- •18.2. Оказание медицинской помощи пострадавшим с повреждениями лица и

- •18.2.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •18.2.2. Первая врачебная помощь

- •18.2.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •18.2.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 19. Термические ожоги

- •19.1. Местные изменения при ожогах

- •19.2. Ожоговая болезнь

- •19.3. Оказание помощи пострадавшим при термических ожогах

- •19.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •19.3.2. Первая врачебная помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с термическими ожогами и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гсямптоматнчесхая терапия)

- •Госпитальное отделение

- •19.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •19.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 20. Холодовая травма

- •20.1. Виды холодовой травмы

- •20.1.1. Отморожение

- •20.1.2. Общее охлаждение (замерзание)

- •20.2. Осложнения холодовой травмы

- •20.3. Оказание помощи пострадавшим при холодовой травме

- •20.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •20.3.2. Первая врачебная помощь

- •20.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •Медицинская сортировка пострадавших с холодовой травмой и оказание им первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи

- •Площадка

- •Гершшм)

- •1 Периую очередь

- •20.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 21. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей

- •21.1. Терминология

- •21.2. Патогенез синдрома длительного сдавления

- •21.3. Клинические проявления синдрома длительного сдавления

- •21.4. Оказание помощи пострадавшим с сдс

- •21.4.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •21.4.2. Первая врачебная помощь

- •21.4.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •21.4.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 22. Политравма. Особенности оказания помощи пострадавшим при катастрофах

- •22.1. Терминология, классификация, клинические проявления

- •22.2. Особенности клинического течения комбинированных поражений

- •22.2.1. Комбинированные радиационные поражения

- •22.2.2. Комбинированные химические поражения

- •22.3. Особенности оказания помощи пострадавшим с политравмой

- •22.3.1. Первая медицинская и доврачебная помощь

- •22.3.2. Первая врачебная помощь

- •22.3.3. Квалифицированная медицинская помощь

- •22.3.4. Специализированная медицинская помощь

- •Глава 2. 1 - б; 2 - в, д; 3 - б, в; 4 - б, в; 5 - а, в, г, д; 6 - в, г; 7 - г.

Различают

местную и общую реакции организма на

воздействие низких температур:

отморожение и общее охлаждение, или

замерзание.

Отморожение

— патологическое состояние тканей,

возникающее на ограниченном участке

тела под воздействием низких температур

внешней среды.

В

мирное время отморожение встречается

у 0,07% всех госпитализированных больных

и наступает, как правило, у людей,

находящихся в состоянии алкогольного

опьянения или во время экстремальных

ситуаций (при несчастных случаях на

море, суше, в воздухе, главным образом,

в северных широтах). Во время войн

отморожения приобретают массовый

характер. Так, в период первой мировой

войны французская армия ежегодно теряла

от отморожения в среднем 30 тыс. солдат

и офицеров. Во время второй мировой

войны лишь в одной 16-й немецкой армии

зимой 1942 г. было зарегистрировано 19

тыс. случаев отморожений.

Под

воздействием холодовой травмы

патологические процессы начинают

развиваться при снижении температуры

тканей до 35— 33° С. Из этого следует, что

отморожения

могут возникнуть и при температуре

окружающей среды выше 0° С.

В

этих случаях важную роль играют наличие

отягчающих факторов, таких как повышенная

влажность, ветер, длительность

воздействия. Необходимо также учитывать,

что развитию Холодовых поражений

способствует понижение сопротивляемости

организма вследствие переутомления,

истощения, авитаминоза, перенесенных

заболеваний и ранений, кровопотери и

т. п. Особая роль в возникновении

холодовой травмы принадлежит одежде

и обуви. Тесные, плохо подогнанные

одежда и обувь, сдавливая ткани, нарушают

кровообращение в них, что снижает

сопротивление холодовой травме.

Значительно возрастает опасность таких

поражений при ношении промокшей

обуви и влажной одежды. Наконец,

отморожению способствуют заболевания,

понижающие местную сопротивляемость

тканей. К ним относятся патологические

изменения периферических сосудов,

нервно-трофические расстройства, ранее

перенесенные отморожения и др.

При

отморожении структура пораженных

тканей в первое время не отличается от

структуры нормальных. Это объясняется

тем, что под действием низких температур

после истощения возможностей местной

терморегуляции происходит замедление

биохимических и биологических процессов

в охлажденном участке. В этих условиях

не могут адекватно функционировать

физиологические системы, обеспечивающие

тканевое дыхание, обмен веществ, нервную

регуляцию. В первую очередь страдает

сосудистая иннервация, происходит

спазм сосудов и как следствие этого

— ишемия тканей. При продолжающемся

воздействии холода в пораженных

структурах, лишенных под действием

гипотермии связей с центрами

жизнеобеспечения, обменные процессы

все больше извращаются, что приводит

в конечном итоге к некрозу с последующим

развитием реактивного воспаления в

окружающих тканях.

В

клиническом течении отморожения

различают два периода: скрытый и

реактивный.

В

скрытом

периоде субъективные

ощущения сводятся к специфическому

ощущению холода, покалыванию и жжению

в области поражения. Затем наступает

полная утрата чувствительности.

Гиперемия отмороженных участков

сменяется резким побледнением. Этими

признаками и исчерпывается скудная

симптоматика. Ни глубины некроза, ни

его распространения в этом периоде

определить нельзя.

Чем

дольше продолжается скрытый период,

тем больше разрушение тканей.

Однако

степень этого разрушения можно определить

только после согревания отмороженных

участков тела.

В

реактивном

периоде, наступающем

после согревания пораженных участков,

начинают развиваться признаки

отморожения, включая клиническую

картину некроза и симптомы реактивного

воспаления.Глава 20. Холодовая травма

20.1. Виды холодовой травмы

20.1.1. Отморожение

Требуется

не менее 5-7 дней для того, чтобы определить

границы протяженности и степень

отморожения.

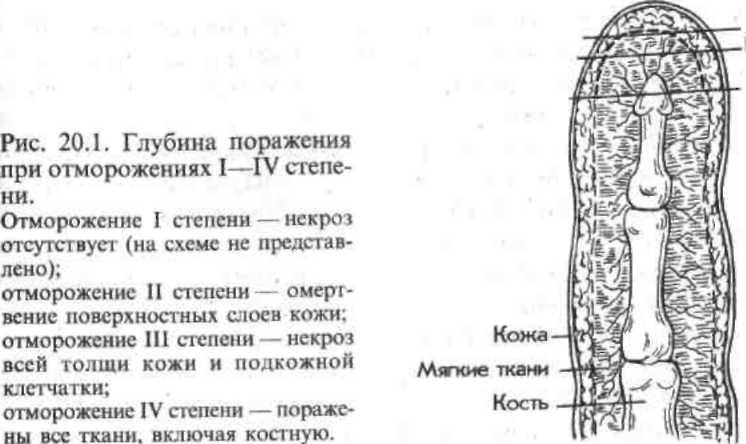

В

зависимости от глубины поражения

отморожения делят на 4 степени, каждая

из которых характеризуется своей

морфологической картиной (рис. 20.1). Так,

при поверхностных отморожениях

признаков некроза нет (I

степень), или определяется гибель

рогового, иногда сосоч-ково-эпителиального

слоев кожи (II степень). Поскольку

ростковый слой практически не страдает,

наблюдается полное восстановление

кожных покровов, сошедшие ногти отрастают

вновь, грануляции и рубцы не образуются.

В отличие от этого, при глубоких

отморожениях граница омертвения может

проходить в глубоких слоях дермы, на

уровне подкожной жировой клетчатки

(III

степень), или некроз захватывает все

ткани пораженного участка, включая

костную (IV степень). Гибель всех слоев

кожи при отморожении III степени

обусловливает развитие грануляций и

образование рубцов. Окончательный

уровень поражения при отморожении IV

степени определяется в первые 2 нед в

виде мумификации или влажной гангрены.

Однако, если демаркационная линия

проходит через диафизы костей, этот

срок может затянуться до 2—3 мес и более.

При этом возможны патологические

переломы.

При

отморожении I

степени скрытый период занимает наиболее

короткое время, а уровень падения

температуры тканей наименьший. Объективно

кожа области отморожения синюшно-багровая,

местами бледная, иногда имеет мраморный

вид из-за сочетания цветов различных

оттенков, умеренно отечна. Окраска

кожных покровов носит постоянный

характер, отек не имеет тенденции к

распространению. Несмотря на кажущуюся

легкость, субъективные ощущения могут

быть весьма выражены. К ним относятся

колющие и жгучие боли, зуд, ломота в

суставах, различного рода парестезии.

При

отморожении II

степени скрытый период более продолжителен.

Объективную картину определяют пузыри,

наполненные прозрачным экссудатом,

которые появляются в течение первых

двух дней, но могут возникнуть

дополнительно до 7—8-го дня включительно.

Дно пузырей покрыто фибрином и составляет

сосочково-эпителиальный слой кожи,

чувствительный к аппликации спирта

(спиртовая проба положительная). Чаще

пузыри возникают на наиболее

периферических участках конечностей.

В ряде случаев отслоенный эпидермис

может быть снят с пальца в виде футляра,

часто вместе с ногтем. На значительном

протяжении в окружности пузырей

отмечается отморожение I

степени (кожа гиперемирована, отечна).

Субъективные

ощущения те же, что и при отморожении

I

степени, но

более интенсивные. Обычно боли держатся

2—3 дня, затем постепенно стихают.

В

клинической картине отморожения II

степени различают

стадию пузырей и стадию регенерации

кожи.

При

отморожении

III

степени продолжительность

скрытого периода и падение температуры

тканей соответственно увеличиваются.

Образующиеся при этом пузыри содержат

геморрагический экссудат, дно их

сине-багрового цвета, нечувствительно

к аппликации спирта (спиртовая проба

отрицательная). Субъективные ощущения

аналогичны таковым при отморожении II

степени.

В

развитии патологического процесса

определяют 3 стадии:

IV

степень

II

степень

HI

степень

стадия

омертвения и пузырей (до 1 нед);

стадия

отторжения некротических тканей и

образования грануляций (2—3 нед);

стадия

рубцевания и эпителизации (4—8

нед).

При

отморожении

IV степени период

гипотермии и падения температуры тканей

наибольшие. После согревания

пораженная область бледна или синюшна,

отечна, холодна на ощупь, часто покрыта

темными пузырями, дно которых окрашено

в багровый цвет и имеет типичный

сосудистый рисунок. Пузыри дряблые,

число их невелико. На 8—10-е сутки могут

образовываться вторичные пузыри,

наполненные мутной жидкостью.

Жалобы

больных зависят от распространения

повреждений. Боли и прочие расстройства

при тотальном омертвении всей стопы

будут значительно больше, чем, например,

при некрозе одного или нескольких

пальцев. В ряде случаев интенсивные

боли в пораженной конечности наблюдаются

после самопроизвольного отторжения

или ампутации, из-за присоединившихся

осложнений типа неврита, восходящего

эндартериита, воспаления.

Разрушение

тканей при отморожении IV степени

выражено тем больше, чем дистальнее

располагается область поражения.

Это объясняется, во-первых, тем, что

дистально расположенные части

конечностей более доступны действию

внешнего холода, и, во-вторых, тем, что

кровоток в них физиологически более

затруднен. Все это в совокупности

приводит к более быстрому и более

глубокому нарушению кровообращения.

Этим, в частности, объясняется, что

область отморожения IV

степени имеет характерную форму конуса,

периферическая область которого

представлена наибольшими тканевыми

разрушениями. Верхушки пальцев ног

(рук) быстро чернеют и мумифицируются.

Мумификация более проксимальных

участков происходит медленнее и в

основном на поверхности. В промежутке

между плюсневыми (пястными) костями

омертвевшие структуры находятся в

состоянии влажного некроза даже спустя

2 мес после отморожения. Отек занимает

большую площадь, чем зона некроза. Так,

при отморожении пальцев стоп отек

доходит до голеностопного сустава. При

тотальном отморожении всей стопы отек

может распространиться до коленного

сустава. Регресс отека зависит от

тяжести поражения, адекватности

проводимого лечения, осложнений и

обычно начинается с 5—7-го дня.

В

клинической картине отморожения IV

степени различают следующие стадии:

стадия

некротических изменений, продолжающаяся

от начала согревания до образования

отчетливой демаркационной линии;

стадия

отторжения омертвевших тканей — до 2

мес и более. При этом в области

демаркационной борозды возникает

воспаление с обильным гнойным отделяемым.

Если граница некроза проходит по

линии суставов, наступает самопроизвольная

(при консервативном лечении)

эк-зартикуляция с обнажением суставных

поверхностей проксимально расположенных

костей;

стадия

образования грануляций, которая по

срокам весьма вариабельна и продолжается

от 1 до 2—3 мес и более;

— стадия

рубцевания и эпителизации. Если не

проводится рациональное (в том числе

оперативное) лечение, эта стадия

продолжается месяцами. Образующиеся

в этих случаях рубцы склонны к изъязвлению

с образованием длительно не заживающих

ран, трофических язв.

Таким

образом, в пораженных тканях при глубоком

отморожении различают следующие зоны

местных патологических изменений (рис.

20.2):

зона

тотального некроза;

зона

необратимых дегенеративных изменений,

которая непосредственно прилегает к

зоне некроза и более обширна, чем

последняя. Характерными для этой зоны

являются некробиоз, дегенерация клеток,

неполноценные репарация и регенерация;

3) зона

обратимых дегенеративных процессов.

Клинически данная зона характеризуется

отеком

и после его спадения служит местом для

выбора уровня ампутации;

4) зона

восходящих патологических процессов:

невриты, эндартерииты, остеопороз и т.

д.

При

отморожении IV

степени формулирование диагноза требует

конкретного указания анатомической

области поражения и уровня демаркации.

Например, «Отморожение IV степени

ногтевых фаланг I—V

пальцев правой кисти» или «Тотальное

отморожение обеих стоп». При отморожении

I,

II,

III

степеней такой дополнительной

характеристики не требуется. Следует

помнить, что при отморожении IV

степени на более проксимально

расположенных участках конечности

всегда имеются отморожения III,

II

и I

степеней.

Часто

возникают затруднения при ранней

дифференциальной диагностике отморожений

III и IV

степени. Существует ряд вспомогательных

приемов, позволяющих определить зону

некроза до появления четкой линии

демаркации. Одним из них является метод

определения границ полной анестезии

пораженных тканей, предложенный

Бильротом. Если через сутки эта граница

определяется в тех же пределах, и при

этом из уколов в местах анестезии

выделяется не кровь, а гемолизированная

жидкость, то участки анестезии следует

считать омертвевшими, а их граница

соответствует линии будущей демаркации.

С этой же целью может быть использован

метод кожной термометрии: пораженные

участки, лишенные кровообращения, имеют

температуру окружающей среды (комнатную),

а температура кожи неповрежденных

частей близка к нормальной.

Помимо

приведенной классификации, учитывающей

глубину поражения, отморожения различают

по этиологическому признаку.

Отморожения,

возникающие под воздействием сухого

холодного воздуха. Этот

вид отморожения является «классическим»,

на долю его приходится наиболее широко

распространенный вид холодовой

травмы. Температура воздуха при этом

всегда отрицательная и обычно колеблется

от -10 °С до -20 °С. Чаще поражаются открытые

части тела — лицо, руки. При продолжительном

воздействии холода возможны отморожения

пальцев стоп или всей стопы целиком.

«Скрытый» период выражен отчетливо и

резко. При неблагоприятных условиях

(ранения, алкогольное опьянение,

несчастные случаи зимой вдали от жилья

и т.д.) становятся возможными тяжелые

отморожения рук, ног, а также замерзание.

«Траншейная

стопа». Этот

вид отморожения развивается при

длительном воздействии влажного холода

с периодическим согреванием пораженных

тканей. Такие условия возникают чаще

всего во время войн у солдат в траншеях,

заполненных водой, грязью, мокрым тающим

снегом, что и обусловило название данной

формы отморожения. Примечательно, что

это поражение развивается не зимой,

в период сильных морозов, а в холодные

дни осени и весны, когда температура

воздуха колеблется от 0 до +10 °С. Причинами,

способствующими возникновению

«траншейной стопы», являются длительное

вертикальное положение пострадавших,

вынужденная неподвижность, тесная

непросыхающая обувь. При этом в тканях

конечности нарушается венозный отток,

за счет повышения проницаемости

сосудистой стенки происходит выпотевание

жидкой части крови из сосудистого

русла, развивается и нарастает отек.

Все это усугубляет на-