- •Методическое пособие

- •1. Общие сведения [1,2].

- •1.1. Классификация и основные свойства отстаивающихся систем.

- •1.1.1. Суспензии (взвеси).

- •Классификация суспензий в зависимости от размеров взвешенных частиц

- •1.1.2. Эмульсии.

- •Усредненное распределение дисперсной фазы по диаметрам для водо-нефтяных эмульсий

- •1.1.3. Пены

- •1.1.4. Пыли и туманы

- •1.2. Теоретические основы гравитационного разделения фаз [5,8].

- •1.2.1. Осаждение одиночной сферической твердой частицы в неподвижной жидкости.

- •1.2.2. Осаждение несферической одиночной твёрдой частицы в неподвижной жидкости.

- •1.2.3. Осаждение одиночной твёрдой частицы в двигающейся жидкости.

- •1.2.4. Осаждение сообщества одинаковых сферических твёрдых частиц в неподвижной жидкости.

- •1.2.5. Осаждение полидисперсных твердых частиц в неподвижной жидкости.

- •I вариант:

- •2 Вариант:

- •2. Конструкции отстойных аппаратов [3,4,6]

- •2.1. Двухфазные отстойники.

- •2.1.1. Гравитационные аппараты.

- •1 Эмульсия; 2. Лёгкая жидкость; 3. Тяжелая жидкость

- •2.1.2. Центробежные аппараты.

- •4. Peзepвyap

- •2.1.3. Коагуляция, флокуляция и осветление во взвешенном слое осадка.

- •2.2. Трёхфазные отстойники.

- •2.2.1. Аппараты для разделения системы газ - нефть - вода.

- •2.2.2. Аппараты для разделения системы нефть-вода-механические примеси.

- •3. Технологический расчет отстойной аппаратуры [7, 9].

- •3.1. Расчет пропускной способности.

- •3.1.1. Прикидочный (приближенный расчет).

- •3.1.2. Точный расчет (на примере горизонтального отстойника с подачей эмульсии под водяную подушку).

- •4. Расчет геометрических размеров отстойников.4. 1. Определение диаметра (на примере вертикального отстойника

- •4.2. Определение высоты отстойника

1.1.2. Эмульсии.

Различают эмульсии прямые, обратные и множественные.

В прямых эмульсиях (эмульсии первого рода) в качестве дисперсионной среды выступает более полярная жидкость. Применительно к водо-нефтяным эмульсиям это эмульсии типа НУВ.

В обратных эмульсиях (эмульсии второго рода) в качестве дисперсионной среды выступает менее полярная жидкость. Применительно к водо-нефтяным эмульсиям это эмульсии типа В/Н.

Во множественных эмульсиях капли дисперсной фазы содержат в своём объёме ещё более мелкие капли дисперсионной среды.

Эмульсии подразделяются на разбавленные, концентрированные и высококонцентрированные.

В первых на долю дисперсной фазы приходятся доли % от объёма эмульсии.

Во вторых на долю дисперсной фазы приходятся % и даже десятки % от объёма эмульсии.

В третьих (мази, кремы) на долю дисперсной фазы приходится более 90 % от объёма эмульсии.

Кроме основных типов эмульсий, названных выше, различают так называемые микроэмульсии и эмульсии Пиккеринга.

Первые представляют собой многокомпонентные системы, содержащие кроме двух жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью, мицеллообразующие ПАВ. Размер частиц дисперсной фазы составляет (10 - 100) 10-9м.

Вторые представляют собой один из трёх основных типов эмульсий, но с высоким содержанием твёрдых частиц, сконцентрированных на границе раздела фаз.

Все эмульсии характеризуются: дисперсностью, вязкостью, плотностью, электрическими свойствами и устойчивостью.

а) Дисперсность - это степень раздробленности дисперсной фазы в дисперсионной среде. Дисперсность, во многом определяющая свойства эмульсии, характеризуется тремя величинами: 1 -диаметр капелек (dч); 2 - собственно дисперсностью (Д), под которой понимают величину обратную диаметру капель дисперсной фазы, 3 - удельная межфазная поверхность (Sуд) под которой понимают отношение суммарной поверхности капелек дисперсной фазы в единице объёма эмульсии к общему их объёму.

Все три названных величины взаимосвязаны следующим соотношением:

![]() (1.6)

(1.6)

Дисперсные системы, состоящие из капелек одного и того же размера, называются монодисперсными, а дисперсные системы, состоящие из капель разного диаметра, называются полидисперсными.

Первые встречаются крайне редко. Типичное распределение дисперсной фазы по диаметрам для водо-нефтяных эмульсий приведено в табл.1.3.

Таблица1.3

Усредненное распределение дисперсной фазы по диаметрам для водо-нефтяных эмульсий

|

Ө, м·10-6 |

3 |

4 |

5 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

80 |

100 |

≥200 |

|

φ |

0,05 |

0,15 |

0,20 |

0,18 |

0,15 |

0,08 |

0,05 |

0,03 |

0,03 |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

Если dч превышает I0-6 м (капельки видны в оптический микроскоп), то подобные системы микрогетерогенными. Если dч<10-6 м (капельки не видны в оптический микроскоп), то подобные системы называют ультрамикрогетерогенными.

Основными параметрами, определяющими степень дисперсности водонефтяных эмульсий (dcp) являются: скорость потока (v), величина поверхностного натяжения на границе раздела фаз (σ), а так же частота и амплитуда пульсаций давления - так называемый масштаб пульсаций (L).

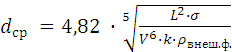

Названные величины связаны следующим соотношением А.Н.Колмогорова:

(1.7)

(1.7)

где: k - коэффициент, учитывающий соотношение вязкостей внутренней и внешней фазы;

![]() - плотность

внешней

фазы.

- плотность

внешней

фазы.

б) Вязкость эмульсии, в основном, определяется вязкостью дисперсионной среды (μд.с.), температурой, концентрацией дисперсной фазы (φд.ф.), степенью её дисперсности и не является аддитивной величиной.

Существует множество формул для расчета вязкости эмульсий, взятых при определенной температуре.

Например:

Формула Эйнштейна:

![]() (1.8)

(1.8)

которая справедлива при φд.ф.≤ 15 % об.;

Формула Броутона - Сквайрса:

![]() (1.9)

(1.9)

где: k и с - константы, устанавливаемые опытным путём.

Данная

формула справедлива при ![]() ≤ 50%

об.

≤ 50%

об.

Неплохие результаты даёт формула Монсона:

![]() (1.10)

(1.10)

которая

справедлива при ![]() ≤ 70%

об.

≤ 70%

об.

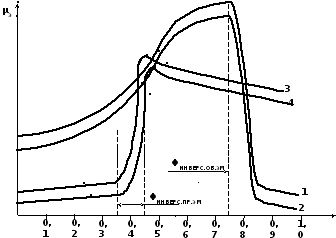

Для прямых и обратных водо - нефтяных эмульсий зависимость вязкости от концентрации дисперсной фазы приведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1.

Зависимость вязкости водо-нефтяных эмульсий

от содержания дисперсной фазы:

1,2 - обратная эмульсия; 3,4 - прямая эмульсия. 1,3 - эмульсия при температуре t1; 2,4 - эмульсия при температуре t2, причём, f2 > t1. φин.об.(пр) – точка инверсии прямой или обратной эмульсии.

Для обратных и прямых эмульсий зависимость вязкости от температуры обратно пропорциональна.

Для обратных эмульсий вязкость в диапазоне концентраций дисперсной фазы от 0 до 40 % об. Увеличивается приблизительно в3 раза, а для прямых эмульсий ~ в 50 раз, но абсолютные значения вязкости для обратных эмульсий всегда существенно выше, чем для прямых при одних и тех же значениях концентрации дисперсной фазы.

Для обратных эмульсий в районе концентраций дисперсной фазы порядка 74,6 % об. происходит самопроизвольное превращение эмульсии в прямую. Данная точка получила название - точка инверсии фаз обратных эмульсий (фин.об.). Вязкость эмульсии, непрерывно нараставшая до этого, начинает стремительно убывать.

Для прямых эмульсий точка инверсии (фин.пр.) выражена менее отчетливо и находится в более широком интервале концентраций дисперсной фазы: от φд.ф.≈ 0,33 до φд.ф.≈ 0,45. После инверсии фаз вязкость эмульсии сначала резко нарастает, практически сравниваясь с вязкостью обратных эмульсий, а затем плавно убывает, превышая по абсолютным значениям обратные эмульсии.

в) Плотность эмульсии (ρэ) подчиняется правилу аддитивности и может быть рассчитана по формуле:

ρэ= ρд.с. ·( 1- φд.ф. )+ ρд.ф. · φд.ф. (1.11)

где: ρд.с. _- плотность дисперсионной среды;

ρд.ф. - плотность дисперсной фазы.

г) Электрические свойства эмульсии определяются электрическими свойствами её компонентов и её строением. Так, нефть и вода в чистом виде являются хорошими диэлектриками и имеют проводимость от 10-12 до 10-17 (Ом·м)-1 и от 10-9 до 10-10 (Ом· м)-1 соответственно.

Однако, при растворении в воде солей, она становится проводником второго рода, поэтому прямые водо-нефтяные эмульсии относятся к проводникам, а обратные к диэлектрикам, способным при наложении электрического поля в 40 - 100 раз увеличивать электропроводимость благодаря особенности поведения водяных капелек дисперсной фазы, выстраивающихся в цепочки вдоль силовых линий поля.

д) Под устойчивостью эмульсий понимают их способность сопротивляться расслоению на составляющие фазы.

Устойчивость эмульсии определяется временем её существования (τ):

![]() (1.12)

(1.12)

где: Н - высота слоя эмульсии;

v - средняя линейная скорость расслоения.

Поскольку любая система согласно 2-го начала термодинамики всегда стремится к минимуму свободной энергии водо-нефтяные эмульсии представляют собой термодинамически неустойчивые образования, стремящиеся к саморазрушению. Причём, с ростом температуры поверхностное натяжение всегда уменьшается, в следствии ослабления сил молекулярного притяжения. Обусловленного увеличением среднего расстояния между молекулами. Известно так же, что чем больше взаиморастворимы жидкости, образующие эмульсию, тем меньше поверхностное натяжение.

Различают седиментационную и агрегативную устойчивость водо- нефтяных эмульсий.

Под седиментационной устойчивостью понимают способность системы противостоять оседанию или всплытию частиц дисперсной фазы под действием стоксовых сил. Эта устойчивость прямо пропорциональна вязкостным характеристикам дисперсионной среды и обратно пропорциональна разности плотностей нефти и воды, а также квадрату радиуса частиц дисперсной фазы.

Под агрегативной устойчивостью эмульсий понимают способность частиц дисперсной фазы сохранять свои исходные размеры при взаимном столкновении, или столкновениями с границами раздела фаз, или стенками сосуда. Причём, потеря седиментационной устойчивости, приводящая к полному разрушению водо-нефтяных эмульсий, как правило, начинается с коалесценции частиц дисперсной фазы, т.е. с их слияния в агрегаты, состоящие из 2 и более глобул.

Особо подчеркнём, что наблюдающаяся на практике устойчивость водо-нефтяных эмульсий вовсе не противоречит 2 началу термодинамики, ибо даже в самой устойчивой эмульсии непрерывно идут процессы саморазрушения, но их кинетические характеристики могут быть настолько малыми, что человек воспринимает подобную систему как стабильную.

Современные теоретические представления об устойчивости водо-нефтяных эмульсий сконцентрированы в теории Дерягина - Ландау - Фервея - Овербека (так называемая теория ДЛФО), согласно которой относительная стабильность водо-нефтяных эмульсий обеспечивается, во-первых, электростатическим отталкиванием диффузных частей двойного электрического слоя, который образуется при адсорбции ионов на поверхности частиц, во-вторых, образованием на поверхности глобул дисперсной фазы мощной сольватной оболочки из молекул дисперсной среды, удерживаемой двойным электрическим слоем за счет поляризации, в-третьих, образованием на межфазных границах структурно - механических защитных слоев, способных сопротивляться деформациям и разрушению, а так же способных «залечивать) дефекты защитного слоя, возникающие при соприкосновении частиц дисперсной фазы (расклинивающий эффект Ребиндера); в четвёртых, гидродинамическим сопротивлением вытеснению жидкой дисперсной среды из прослойки между сближающимися частицами. Вклад всех перечисленных факторов в устойчивость водо-нефтяных эмульсии далеко не одинаков. Решающее значение принадлежит образованию структурно - механических защитных слоев. Структурно - механические защитные слои создаются за счёт так называемых естественных эмульгаторов и механических примесей. Под естественными эмульгаторами (поверхностно - активными веществами) понимаю! такие соединения у которых взаимное притяжение между растворенными молекулами и молекулами растворителя меньше, чем взаимное притяжение самих молекул растворителя. В результате, молекулы эмульгаторов выталкиваются из объёма дисперсионной среды на поверхность частиц дисперсной фазы, где и адсорбируются, а это вызывает понижение свободной поверхностной энергии (поверхностного натяжения), т.е. устойчивость водонефтяной эмульсии повышается. К природным эмульгаторам относятся асфальтены, смолы, парафины, нафтеновые и жирные кислоты, а также эфиры. Обязательным условием строения молекул природных эмульгаторов является их дифильность, т.е. наличие двух частей -полярной группы и неполярного углеводородного радикала, имеющих большее сродство с водой и нефтью соответственно. В противном случае, молекулы подобных веществ не смогли бы удержаться на границе раздела нефть-вода, а растворились бы в одной из фаз. Поэтому, эмульгирующее действие подобных соединений тем выше, чем лучше сбалансированы между собой полярные и неполярные части молекул.

Многочисленные механические и мелкодисперсные примеси, добываемые вместе с продукцией скважин, как правило, способны смачиваться и нефтью и водой. Постепенно адсорбируясь на поверхности раздела фаз (или с внутренней или с наружной стороны частиц дисперсией фазы), эти вещества образуют мощную, так называемую «броню», надежно стабилизирующую водо-нефтяную эмульсию.

Таким образом, для создания структурно-механических защитных слоев необходимо время (от нескольких минут и даже секунд, до величин, порядка 20 часов). Этот период постепенного повышения стабильности водо-нефтяных эмульсий называется старением. Причем, наиболее быстро стареют разгазируемая и охлаждаемая водо-нефтяная эмульсия, т.к. в этом случае в ней лавинообразно нарастает количество твердых коллоидных частиц, прежде всего парафинов.