- •Учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов по курсу «Теоретические основы защиты окружающей среды»

- •Часть I

- •Обезвоживание и методы очистки сточных вод

- •Введение

- •Глава 1. Основные законы термодинамики. Понятие энтропии как функции обесценивания энергии и стремления системы к хаосу

- •1.1 Понятие «энтропия». Принцип существования и возрастания энтропии

- •1.2. Энергоэнтропийная концепция аварийности и травматизма

- •1.3. Воздействие промышленного производства на природу. Ресурсосберегающая технология. Материальный баланс производства

- •1.4. Классификация основных процессов

- •1.5. Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов

- •1.5.1. Материальный баланс

- •1.5.2. Энергетический баланс

- •1.5.3. Интенсивность процессов и аппаратов

- •1.5.4. Определение основных размеров аппаратов

- •1.5.5. Моделирование и оптимизация процессов и аппаратов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Классификация двухфазных систем

- •2.1. Методы обезвоживания

- •2.2. Формы связи воды с твердым телом. Энергия связи различных форм воды с твердым телом

- •2.3. Влагоудерживающая способность твердых тел. Влияние основных факторов на степень обезвоживания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Отделение жидкости под действием механических методов

- •3.1. Обезвоживание кускового материала дренированием

- •3.1.1. Гидродинамика течения жидкости под влиянием собственного веса в порах осадка

- •3.2. Отстаивание под действием силы тяжести

- •3.2.1. Основные понятия. Классификация суспензий

- •3.2.2. Способы выражения и расчета концентрации твердого в пульпе

- •3.2.3. Исследование скорости расслоения суспензий I-го и II-го классов методом длинной трубки

- •3.2.4. Качественное описание процесса расслоения суспензий III и IV классов

- •3.2.5. Расчет удельной поверхности сгущения по методу Коу и Клевенжера

- •3.2.6. Расчет удельной поверхности по методу Кинча

- •3.2.7. Определение высоты сгустителя

- •3.2.8. Пример расчета сгустителя по методу Кинча

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Применение центробежной силы при обезвоживании

- •4.1. Основные понятия

- •4.2. Особенности применения гидроциклонов для обезвоживания

- •Порядок расчета гидроциклона.

- •4.3. Особенности применения центрифуг для сгущения суспензий

- •4.4. Основные закономерности разделения суспензий в осадительных центрифугах. Индекс производительности

- •4.5. Физические основы разделения суспензий в фильтрующих центрифугах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Фильтрование

- •5.1. Основные понятия. Классификация

- •5.2. Физические основы фильтрации с образованием осадка. Гидродинамика течения жидкости через пористые и зернистые слои

- •5.3. Основное уравнение фильтрации

- •5.4. Определение оптимальных условий работы фильтров. Экономически выгодный цикл фильтрации

- •5.5. Применение уравнения фильтрации. Определение удельного сопротивления осадка и его сжимаемости

- •5.6. Фильтровальные перегородки

- •5.7. Конструкции фильтров. Периодически и непрерывно действующие. Классификация. Фильтры, работающие под давлением. Вакуум-фильтры. Способы снятия осадка

- •5.8. Выбор и расчет фильтров

- •5.9. Схемы подсоединения вакуум-фильтров

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Агрегирование

- •6.1. Теория процесса агрегирования. Механизмы встреч частиц друг с другом. Понятие о расклинивающем давлении Теория процесса агрегации

- •Два механизма соударения или встречи частиц

- •6.2. Три слагающие поверхностных сил (расклинивающего давления). Двучленный закон взаимодействия

- •6.3. Силы Ван-дер-Ваальса. Слагающие сил Ван-дер-Ваальса. Ван-дер-ваальсово взаимодействие между молекулами и конденсированными фазами Силы Ван-дер-Ваальса

- •Электромагнитная теория взаимодействия конденсированных фаз

- •6.4. Природа ионно-электростатических сил. Закономерность изменения их вглубь раствора

- •6.5. Гидратационная слагаемая поверхностных сил (расклинивающего давления)

- •6.6. Три механизма агрегирования: коагуляция, флокуляция, мостиковая флокуляция

- •6.7. Основные принципы селективной агрегации частиц

- •6.8. Характеристика применяемых высокомолекулярных синтетических флокулянтов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Абсорбция

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Равновесие при абсорбции

- •7.3. Материальный и тепловой балансы процесса

- •7.4. Скорость процесса

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8. Адсорбция

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Характеристики адсорбентов и их виды

- •8.3. Равновесие при адсорбции

- •8.4. Кинетика адсорбции

- •8.5. Десорбция

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9. Флотация

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Теоретические основы процесса флотации

- •9.3.Флотационные реагенты и их классификация

- •9.4. Механизм действия собирателей

- •9.5. Реагенты-депрессоры

- •9.6.Реагенты-активаторы

- •9.7. Реагенты-регуляторы среды

- •9.8. Реагенты-пенообразователи

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10. Экстракция

- •10.1 Процессы экстракции в системах жидкость-жидкость

- •10.1.1. Общие сведения

- •10.1.2. Равновесие в системах жидкость - жидкость

- •10.1.3. Методы экстракции

- •10.2. Процессы растворения и экстракции в системах твердое тело - жидкость

- •10.2.1. Общие сведения

- •10.2.2. Равновесие и скорость выщелачивания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Сушка

- •11.1. Основные понятия. Параметры, подлежащие расчету

- •11.2. Равновесное содержание влаги при сушке. Кинетика сушки. Понятие о напряжении объема сушилки

- •11.3. Основные параметры влажного воздуха

- •11.5. Изображение процессов изменения состояния воздуха на j - X на диаграмме

- •11.6. Материальный и тепловой балансы сушки

- •11.7. Расчет удельных расходов воздуха и тепла на сушку

- •11.8. Расчет сушилки в случае частичной рециркуляции обработанного воздуха

- •11.9. Сушка топочными газами

- •11.10. Конструкции сушилок

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Оглавление

- •Глава 1. Основные законы термодинамики. Понятие энтропии как функции обесценивания энергии и стремления системы к хаосу 6

- •Глава 2. Классификация двухфазных систем 41

- •Глава 3. Отделение жидкости под действием механических методов 50

- •Глава 4. Применение центробежной силы при обезвоживании 75

- •Глава 5. Фильтрование 86

- •Глава 6. Агрегирование 117

- •Глава 7. Абсорбция 144

11.3. Основные параметры влажного воздуха

При конвективной сушке сушильный агент передает материалу тепло и уносит влагу, испаряющуюся из материала за счет этого тепла. Таким образом сушильный агент играет роль тепло- и массоносителя. Влажный газ является смесью сухого газа и водяного пара.

В дальнейшем под влажным газом будем подразумевать только влажный воздух, учитывая, что физические свойства топочных газов и влажного воздуха отличаются лишь количественно.

Влажный воздух как влаго- и теплоноситель, характеризуется следующими основными параметрами: абсолютной и относительной влажностью, влагосодержанием и энтальпией (теплосодержанием).

Абсолютная влажность определяется количеством водяного пара (в кг), содержащегося в 1 м3 влажного воздуха. Можно считать, что пар занимает весь этот объем и поэтому абсолютная влажность равна плотности пара ρn (кг/м3) при температуре влажного воздуха и парциальном давлении Pn.

Относительной влажностью или степенью насыщения воздуха φ называется отношение массы водяного пара в 1 м3 влажного воздуха ρn при данных условиях (температуре и общем барометрическом давлении) к максимально возможной массе водяного пара в 1 м3 воздуха ρn:

![]() ,

,

поскольку ρn и ρH по уравнению Менделеева-Клапейрона выражаются как

![]() и

и

![]() , (11.4)

, (11.4)

где Рп и Pн - парциальное давление соответственно пара в данных условиях и насыщенного пара; μп - масса 1 кг/моль водяного пара, равная 18∙10-3 кг/моль; R - универсальная газовая постоянная, равная 8314 (кДж)/кмоль∙град., или 1,99 ккал/кмоль∙град.

Подставляя эти значения в уравнения для φ, получим:

![]() . (11.5)

. (11.5)

Значения РН водяного пара для температур менее 100 °С берутся из стандартных таблиц давления водяного пара при данной температуре воздуха.

Если температура воздуха выше температуры кипения (насыщения), то максимально возможное давление водяного пара будет равно общему или барометрическому давлению Рδ. В этих условиях

![]() . (11.6)

. (11.6)

С ростом температуры Рн растет и поэтому φ уменьшается вплоть до t = 100 °C. Далее Pn = Pδ = const и, следовательно, φ также постоянна. В процессе сушки воздух отдает тепло, охлаждается и забирает влагу. Величина φ увеличивается вплоть до φ = 1, т.е. до насыщения воздуха.

Поскольку объем воздуха в процессе сушки изменяется с изменением его температуры, то пользоваться в расчетах значением его абсолютной влажности неудобно.

Количество водяного пара (в кг), содержащегося во влажном воздухе и приходящегося на 1 кг абсолютно сухого воздуха, называется влагосодержанием воздуха:

![]() , (11.7)

, (11.7)

где mn, и mc.в - масса водяного пара и масса абсолютно сухого воздуха в данном объеме влажного воздуха, кг; ρc.в - плотность абсолютно сухого воздуха, кг/м3.

Связь между φ и x устанавливается с помощью уравнения Менделеева-Клапейроиа:

![]() , (11.8)

, (11.8)

где Mс.в - масса 1 кг/моль абсолютно сухого воздуха, равная 29∙10-3 г/моль.

По закону Дальтона Pc.в равно разности общего давления влажного воздуха Р и парциального давления пара в нем

![]() ,

,

но так как Pn = φPН, получим:

![]() . (11.9)

. (11.9)

Теплофизический параметр влажного воздуха – энтальпия, или теплосодержание J влажного воздуха относится к 1 кг абсолютно сухого воздуха и определяется при данной температуре воздуха (t °С), как сумма энтальпий абсолютно сухого воздуха Сс.вt и водяного пара xin (Дж/кг).

![]() , (11.10)

, (11.10)

где Сс.в - средняя удельная теплоемкость сухого воздуха, которая может быть принята приближенно равной 1000 Дж/ кг∙град или 0,24 ккал/кг∙град; in - энтальпия водяного пара.

Из этого уравнения хорошо видно, что воздух при сушке может отдавать тепло только за счет охлаждения (уменьшается член Сс.вt, так как влагосодержание воздуха х при сушке возрастает, поэтому произведение xin должно возрастать).

Водяной пар находится в процессе сушки в перегретом состоянии в смеси с воздухом. Обозначим энтальпию водяного пара при 0 °С через r0 (r0 = 2493∙103 Дж/кг или 595 ккал/кг) и примем среднюю удельную теплоемкость перегретого водяного пара Сn = 1,97∙103 Дж/кг∙град. Тогда энтальпия перегретого пара (0,47 кал/кг∙град.) будет определятся как

![]() . (11.11)

. (11.11)

Подставив значения in и Cс.в в основное уравнение, получим

![]() . (11.12)

. (11.12)

11.4. J - X - диаграмма влажного воздуха

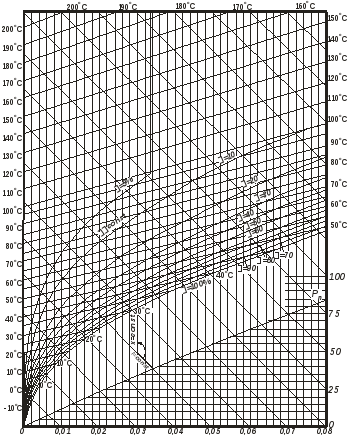

Основные свойства влажного воздуха можно с достаточной для технических расчетов точностью определять с помощью J - x диаграммы, впервые разработанной Л.К.Рамаиным. Диаграмма J - x построена для постоянного давления Р = 745 мм рт.ст. (рис.11.4).

Д

Рис.11.4. Диаграмма

J

- x

для влажного воздуха

На диаграмме нанесены:

линии постоянного влагосодержания (x = const) - вертикальные прямые, параллельные оси ординат;

линии постоянной энтальпии (J = const) - прямые, параллельные оси абсцисс, т.е. идущие под углом в 135° к оси абсцисс;

линии постоянных температур, или изотермы (t = const);

линии постоянной относительной влажности (φ = const);

линия парциальных давлений водяного пара Pn во влажном воздухе, значения которых отложены в масштабе на кривой оси ординат диаграммы.

Линия φ = l00% соответствует насыщению воздуха водяным паром при данной температуре. Эта линия ограничивает снизу расположенную над ней рабочую площадь диаграммы, отвечающую ненасыщенному влажному воздуху, используемому в качестве сушильного агента. Площадь диаграммы, расположенная под линией φ = 100%, относится к воздуху, пересыщенному водяным паром, и для расчетов сушилок интереса не представляет.

На диаграмме J - x любым двум известным параметрам влажного воздуха можно найти точку, характеризующую состояние воздуха, и определить еще два его параметра.