- •Учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов по курсу «Теоретические основы защиты окружающей среды»

- •Часть I

- •Обезвоживание и методы очистки сточных вод

- •Введение

- •Глава 1. Основные законы термодинамики. Понятие энтропии как функции обесценивания энергии и стремления системы к хаосу

- •1.1 Понятие «энтропия». Принцип существования и возрастания энтропии

- •1.2. Энергоэнтропийная концепция аварийности и травматизма

- •1.3. Воздействие промышленного производства на природу. Ресурсосберегающая технология. Материальный баланс производства

- •1.4. Классификация основных процессов

- •1.5. Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов

- •1.5.1. Материальный баланс

- •1.5.2. Энергетический баланс

- •1.5.3. Интенсивность процессов и аппаратов

- •1.5.4. Определение основных размеров аппаратов

- •1.5.5. Моделирование и оптимизация процессов и аппаратов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Классификация двухфазных систем

- •2.1. Методы обезвоживания

- •2.2. Формы связи воды с твердым телом. Энергия связи различных форм воды с твердым телом

- •2.3. Влагоудерживающая способность твердых тел. Влияние основных факторов на степень обезвоживания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Отделение жидкости под действием механических методов

- •3.1. Обезвоживание кускового материала дренированием

- •3.1.1. Гидродинамика течения жидкости под влиянием собственного веса в порах осадка

- •3.2. Отстаивание под действием силы тяжести

- •3.2.1. Основные понятия. Классификация суспензий

- •3.2.2. Способы выражения и расчета концентрации твердого в пульпе

- •3.2.3. Исследование скорости расслоения суспензий I-го и II-го классов методом длинной трубки

- •3.2.4. Качественное описание процесса расслоения суспензий III и IV классов

- •3.2.5. Расчет удельной поверхности сгущения по методу Коу и Клевенжера

- •3.2.6. Расчет удельной поверхности по методу Кинча

- •3.2.7. Определение высоты сгустителя

- •3.2.8. Пример расчета сгустителя по методу Кинча

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Применение центробежной силы при обезвоживании

- •4.1. Основные понятия

- •4.2. Особенности применения гидроциклонов для обезвоживания

- •Порядок расчета гидроциклона.

- •4.3. Особенности применения центрифуг для сгущения суспензий

- •4.4. Основные закономерности разделения суспензий в осадительных центрифугах. Индекс производительности

- •4.5. Физические основы разделения суспензий в фильтрующих центрифугах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Фильтрование

- •5.1. Основные понятия. Классификация

- •5.2. Физические основы фильтрации с образованием осадка. Гидродинамика течения жидкости через пористые и зернистые слои

- •5.3. Основное уравнение фильтрации

- •5.4. Определение оптимальных условий работы фильтров. Экономически выгодный цикл фильтрации

- •5.5. Применение уравнения фильтрации. Определение удельного сопротивления осадка и его сжимаемости

- •5.6. Фильтровальные перегородки

- •5.7. Конструкции фильтров. Периодически и непрерывно действующие. Классификация. Фильтры, работающие под давлением. Вакуум-фильтры. Способы снятия осадка

- •5.8. Выбор и расчет фильтров

- •5.9. Схемы подсоединения вакуум-фильтров

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Агрегирование

- •6.1. Теория процесса агрегирования. Механизмы встреч частиц друг с другом. Понятие о расклинивающем давлении Теория процесса агрегации

- •Два механизма соударения или встречи частиц

- •6.2. Три слагающие поверхностных сил (расклинивающего давления). Двучленный закон взаимодействия

- •6.3. Силы Ван-дер-Ваальса. Слагающие сил Ван-дер-Ваальса. Ван-дер-ваальсово взаимодействие между молекулами и конденсированными фазами Силы Ван-дер-Ваальса

- •Электромагнитная теория взаимодействия конденсированных фаз

- •6.4. Природа ионно-электростатических сил. Закономерность изменения их вглубь раствора

- •6.5. Гидратационная слагаемая поверхностных сил (расклинивающего давления)

- •6.6. Три механизма агрегирования: коагуляция, флокуляция, мостиковая флокуляция

- •6.7. Основные принципы селективной агрегации частиц

- •6.8. Характеристика применяемых высокомолекулярных синтетических флокулянтов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Абсорбция

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Равновесие при абсорбции

- •7.3. Материальный и тепловой балансы процесса

- •7.4. Скорость процесса

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8. Адсорбция

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Характеристики адсорбентов и их виды

- •8.3. Равновесие при адсорбции

- •8.4. Кинетика адсорбции

- •8.5. Десорбция

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9. Флотация

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Теоретические основы процесса флотации

- •9.3.Флотационные реагенты и их классификация

- •9.4. Механизм действия собирателей

- •9.5. Реагенты-депрессоры

- •9.6.Реагенты-активаторы

- •9.7. Реагенты-регуляторы среды

- •9.8. Реагенты-пенообразователи

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10. Экстракция

- •10.1 Процессы экстракции в системах жидкость-жидкость

- •10.1.1. Общие сведения

- •10.1.2. Равновесие в системах жидкость - жидкость

- •10.1.3. Методы экстракции

- •10.2. Процессы растворения и экстракции в системах твердое тело - жидкость

- •10.2.1. Общие сведения

- •10.2.2. Равновесие и скорость выщелачивания

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Сушка

- •11.1. Основные понятия. Параметры, подлежащие расчету

- •11.2. Равновесное содержание влаги при сушке. Кинетика сушки. Понятие о напряжении объема сушилки

- •11.3. Основные параметры влажного воздуха

- •11.5. Изображение процессов изменения состояния воздуха на j - X на диаграмме

- •11.6. Материальный и тепловой балансы сушки

- •11.7. Расчет удельных расходов воздуха и тепла на сушку

- •11.8. Расчет сушилки в случае частичной рециркуляции обработанного воздуха

- •11.9. Сушка топочными газами

- •11.10. Конструкции сушилок

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Оглавление

- •Глава 1. Основные законы термодинамики. Понятие энтропии как функции обесценивания энергии и стремления системы к хаосу 6

- •Глава 2. Классификация двухфазных систем 41

- •Глава 3. Отделение жидкости под действием механических методов 50

- •Глава 4. Применение центробежной силы при обезвоживании 75

- •Глава 5. Фильтрование 86

- •Глава 6. Агрегирование 117

- •Глава 7. Абсорбция 144

6.7. Основные принципы селективной агрегации частиц

Для селективной агрегации минеральных частиц чаще всего применяется флокуляция собирателями или флокулянтами, а также их сочетаниями.

Электролиты употребляются, как и при флотации, в качестве модификаторов, способствующих селективному закреплению реагентов - флокулянтов.

С

Рис.6.7.

Зависимость адсорбции Г, извлечения Е

и степени флокуляции Ф суспензии

галенита от значения рН

Однако критические концентрации, необходимые для начала флотации и флокуляции различны. Флокуляция галенита бутиловым ксантогенатом прекращается при рН = 8, а абсорбция - при рН=10,5. При значениях рН больших, чем 8, флокуляция переходит в пептизацию, т.е. распадаются флокулы, которые имелись в суспензии и флокулы из собирателя.

Критическое значение рН для анионоактивного собирателя, когда прекращается его флокулирующее действие или даже наблюдается пептизация, можно вычислить из соотношения

![]() .

.

Вид этого уравнения аналогичен уравнению Барского для критического значения рН.

Е

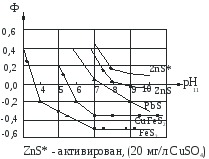

Рис.6.8.

Зависимость степени флокуляции

сульфидных минераловксантогенатом от

значения рН

Из рисунка видно, что при рН=7,0 бутиловый спирт ксантогенат калия (25 мг/л) флокулирует галенит и пептизирует (пирит).

Следовательно, первым и основным правилом поведения селективной флокуляции является селективная адсорбция собирателя или флокулянта на поверхности частиц.

При этом необходимо учитывать, что процесс флокуляции флотационными собирателями обратим, т.е. флокулированную суспензию можно пептизировать, например, добавками соды или извести, и наоборот, понижая рН.

П

Рис.6.9.

Зависимость флокулирующего действия

бутилового ксантогената (а) и ПАА (б) от

порядка подачи реагентов

Поэтому в случае применения высокомолекулярных флокулянтов рекомендуется первоначально суспензию спептизировать, а потом один из минералов, входящих в нее, сфлокулировать. Обратный порядок проведения процесса обречен на неудачу из-за необратимости действия ПАА.

Селективность процесса флокуляции во многом зависит от соосаждения с флокулами механически захваченных мелких частиц пептизированного минерала. Чем крупнее и рыхлее флокула, тем больше неселективных захватов. Соосаждение резко возрастает с ростом концентрации суспензии. При концентрации суспензии более 5 ÷ 10% твердого селективность процесса полностью нарушается из-за осаждения.

Селективность процесса можно также регулировать режимом перемешивания, подобрав его так, чтобы слабосвязанные флокулы распадались, а сильносвязаные - оставались.

Процесс селективной флокуляции - пептизации, как правило, применяется при обесшламливании железных руд. Сочетание крахмала с Са(ОН)2 пептизирует мелкие частицы кварца и флокулирует мелкие частицы магнетита.

При хорошо подобранном реагенте потери минералов железосодержащих материалов со сливом уменьшаются в 1,5 ÷ 2 раза по сравнению с потерями при дешламации без реагентов.

В настоящее время процесс селективной флокуляции интенсивно развивается, в особенности для выделения частиц менее 5 микрон, которые при обычной флотации селективно не флотируются.