- •Экономика труда

- •Тема 2. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества Лекции № 3, №4, №5

- •Показатели естественного движения населения

- •Распределение численности постоянного населения России по возрастным группам

- •Международная миграция (чел.)

- •Уровень образования населения рф

- •Показатели развития системы образования в рф

- •Тема 3. Занятость населения и рынок труда Лекции № 6, № 7, № 8

- •Классификация форм занятости

- •Численность экономически активного населения России

- •Основные особенности первичного и вторичного рынков труда

- •Классификация видов безработицы

- •Динамика показателей безработицы в рф

- •Тема 4. Производительность (эффективность) труда Лекции № 9, № 10

- •Тема 5. Качество и уровень жизни населения Лекции № 11, № 12

- •2. В зависимости от характера отражения сущности категории «уровень жизни»:

- •3. В зависимости от характера расчета:

- •Показатели и индикаторы уровня жизни населения

- •Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения

- •Структура денежных доходов населения России (в %)

- •Распределение доходов в России (в %)

- •Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов

- •Распределение общего объема денежных доходов населения в России (в %)

- •Тема 6. Вознаграждение за труд –важнейший источник доходов и стимул труда Лекции № 13, №14, №15

- •Системы оплаты труда

- •Виды доплат и надбавок к тарифным ставкам

- •Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций бюджетной сферы*

- •Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда Лекции № 16, №17

- •Система социального партнерства в рф

- •Последствия трудовых конфликтов

- •Динамика забастовочного движения в России

- •Тема 8. Международное регулирование социально-трудовых отношений Лекции № 18, №19

Тема 4. Производительность (эффективность) труда Лекции № 9, № 10

Основными показателями производительности труда являются выработка (показывает, сколько продукции произведено на единицу затрат труда) и трудоемкость (величина затрат труда, рабочего времени, на производство единицы продукции). Они являются обратными друг другу и выражаются формулами:

![]()

![]() ;

; ![]()

![]() ,

,

где:![]() – выработка;

– выработка;

![]() –объем продукции

(работ, услуг) в соответствующих единицах;

–объем продукции

(работ, услуг) в соответствующих единицах;

![]() –затраты труда

на выпуск продукции (проведение работ)

в соответствующих единицах;

–затраты труда

на выпуск продукции (проведение работ)

в соответствующих единицах;

![]() –трудоемкость

единицы продукции (проведения работ,

оказания услуг).

–трудоемкость

единицы продукции (проведения работ,

оказания услуг).

Объем продукции, работ, услуг (Q) обычно измеряют:

в натуральных единицах (штуках, тоннах, метрах и т.д.);

в условных единицах (в условно-натуральных единицах), когда разные изделия пересчитываются в одно условное изделие, в условный сорт (например, условное топливо с общей теплопроводностью – 7x106 Ккал. и т.д.);

в трудовых единицах (нормо-часах);

в стоимостных единицах (рублях, долларах и т.д.).

Затраты труда

![]() обычно измеряют в:

обычно измеряют в:

человеко-часах;

человеко-днях;:

среднесписочной численности персонала (например, в среднесписочной численности промышленно-производственного персонала, среднесписочной численности рабочих).

Рис. 4.1. Разновидности показателей выработки продукции.

I. В зависимости от уровня хозяйственной системы, по которой рассчитывается показатель, различают выработку:

индивидуальную (личная выработка отдельных работников);

локальную (выработка на уровне цеха, предприятия, отрасли);

общественную (на уровне народного хозяйства в целом); она определяется путем деления произведенного за какой-либо период национального дохода на численность занятых в материальном производстве.

II. В зависимости от единицы измерения рабочего времени используются показатели часовой, дневной и месячной (квартальной, годовой) выработки. Эти показатели позволяют оценить результативность труда с учетом характера использования рабочего времени. Между указанными показателями существуют следующие зависимости:

![]()

![]()

![]()

![]()

где:![]() – часовая выработка;

– часовая выработка;

![]() –дневная выработка;

–дневная выработка;

![]() –месячная

(квартальная, годовая выработка);

–месячная

(квартальная, годовая выработка);

![]() –соответственно

индексы часовой, дневной и месячной

(квартальной, годовой) выработки;

–соответственно

индексы часовой, дневной и месячной

(квартальной, годовой) выработки;

![]() –число часов,

фактически отработанных в течение

рабочего дня;

–число часов,

фактически отработанных в течение

рабочего дня;

![]() –число дней,

фактически отработанных в течение

месяца (квартала, года);

–число дней,

фактически отработанных в течение

месяца (квартала, года);

![]() –соответственно

индексы изменения фактически отработанных

часов в течение рабочего дня и фактически

отработанных дней в течение месяца

(квартала, года).

–соответственно

индексы изменения фактически отработанных

часов в течение рабочего дня и фактически

отработанных дней в течение месяца

(квартала, года).

III. В зависимости от методов измерения объемов производства различают натуральный, трудовой и стоимостной показатели выработки.

При исчислении натурального показателя выработки произведенная продукция и сама выработка измеряются "в натуре", в физических единицах массы, объема, площади и т.д., т.е. в штуках, тоннах, килограммах, кубических или квадратных метрах и т.д. Этот метод прост, нагляден и достоверен. Однако используется редко, так как на участке, в цехе, предприятии производится совершенно одинаковая продукция. Его разновидностью является условно-натуральный показатель выработки, при котором один вид продукции или работы приравнивается к другому (преобладающему) по относительной трудоемкости. При этом сравнительно однородная продукция выражается в условно-натуральных единицах (условные тонны, пары обуви, банки консервов и т.п.). Пересчет изготовленной продукции в условные единицы происходит умножением объема выпущенной продукции каждого вида на соответствующий переводной коэффициент.

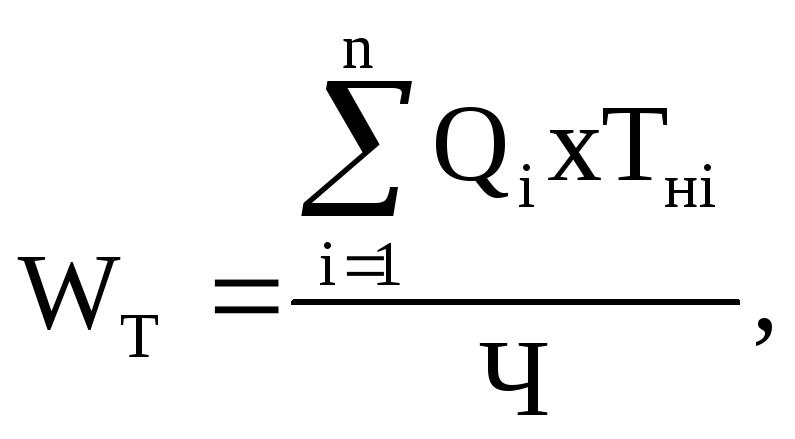

Трудовой показатель выработки исчисляется по формуле:

где:

![]() – объем производстваi-го

вида выпускаемой продукции в натуральном

выражении, шт.;

– объем производстваi-го

вида выпускаемой продукции в натуральном

выражении, шт.;

![]() –фиксированная

(неизменная) норма времени на изготовление

единицы i-го

вида выпускаемой продукции;

–фиксированная

(неизменная) норма времени на изготовление

единицы i-го

вида выпускаемой продукции;

![]() –количество видов

выпускаемой продукции;

–количество видов

выпускаемой продукции;

![]() –численность

работников, принимавших участие в

производстве объема продукции,

обозначенного в числителе дроби.

–численность

работников, принимавших участие в

производстве объема продукции,

обозначенного в числителе дроби.

При расчете стоимостного показателя выработки все виды и объемы продукции, работ и услуг выражаются в едином денежном показателе (в рублях):

![]()

где:

![]() – неизменная оптовая ценаi-го

вида выпускаемой продукции;

– неизменная оптовая ценаi-го

вида выпускаемой продукции;

![]() –постоянная часть

оптовой цены i-го

вида выпускаемой продукции.

–постоянная часть

оптовой цены i-го

вида выпускаемой продукции.

В качестве

![]() может выступать чистая продукция,

условно-чистая продукция, норматив

стоимости обработки (НСО), норматив

чистой продукции (НЧП).

может выступать чистая продукция,

условно-чистая продукция, норматив

стоимости обработки (НСО), норматив

чистой продукции (НЧП).

Чистая продукция включает заработную плату с начислениями и прибыль; рассчитывается путем исключения из стоимости валовой продукции всех материальных затрат, включая амортизацию.

Условно-чистая продукция включает заработную плату с начислениями, амортизацию основных фондов и прибыль; определяется путем вычитания из стоимости валовой продукции прямых материальных затрат (на сырье, комплектующие изделия, энергию, топливо и т.п.).

Норматив чистой продукции включает норматив заработной платы с начислениями и среднеотраслевую прибыль.

Нормативная стоимость обработки включает: заработную плату производственных рабочих с начислениями; цеховые расходы; общезаводских расходов. Производственные материальные затраты и прибыль в НСО не входят.

В промышленно развитых странах для измерения производительности труда наиболее часто используются методы:

нормативный метод измерения производительности (НМИП);

многофакторная модель (метод) измерения производительности (МФМИП);

многокритериальный метод измерения результативности / производительности (МКМИРП).

Разновидности трудоемкости продукции:

I. По характеру затрат труда трудоемкость может быть:

нормативная – величина необходимых затрат труда (рабочего времени) на производство единицы продукции при сложившихся организационно-технических условиях; определяется по действующим нормам времени, обслуживания, штатным расписанием;

фактическая– затраты труда (рабочего времени), которые фактически имели место в тот или иной период времени;

плановая – затраты труда (рабочего времени), установленные на планируемый период, с учетом планируемых изменений этих затрат по сравнению с фактическими в результате проведения организационно-технических мероприятий.

Между трудоемкостью фактической и нормативной существует следующая зависимость:

![]()

где:

![]() – трудоемкость фактическая;

– трудоемкость фактическая;

![]() –трудоемкость

нормативная;

–трудоемкость

нормативная;

![]() –коэффициент

выполнения норм.

–коэффициент

выполнения норм.

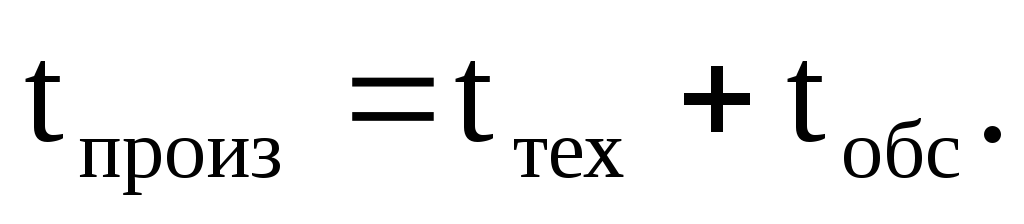

II. В зависимости от состава затрат труда трудоемкость может быть:

технологическая - если учитываются затраты труда только основных рабочих, непосредственно участвующих в изготовлении продукции;

обслуживания - включает затраты труда рабочих, обслуживающих производство в основных и вспомогательных цехах;

производственная - включает затраты труда всех рабочих: основных и обслуживающих, т.е.

управления - затраты труда руководителей, специалистов, технических исполнителей и прочего персонала;

полная трудоемкость включает затраты труда всего персонала:

![]()

Факторы роста производительности труда – силы, причины, влияющие на рост (или убыль) производительности труда, на уровень производительности труда.

Факторы роста производительности труда можно объединить в несколько групп:

Материально-технические факторы – связаны с использованием современных технологий и техники, сырья и материалов, с механизацией и автоматизацией производства, с электрификацией, химизацией, электронизацией производства и т.д.

Социальные факторы – связаны с использованием трудового, предпринимательского, интеллектуального, социально-демографического потенциала личности, коллектива.

Организационно-экономические факторы – определяются системой экономических, организационных, правовых, управленческих отношений, уровнем организации труда, производства, управления, отношениями собственности и т.д.

Существуют классификационные группировки факторов роста производительности труда в отраслевом разрезе: по промышленности, по сельскому хозяйству, строительству, транспорту, науке, образованию и др.

Например, по промышленности можно выделить следующие факторы роста производительности труда:

структурные сдвиги в производстве (изменение удельного веса отдельного вида продукции или производств в общем объеме продукции или производства);

повышение технического уровня производства (внедрение новых материалов, технологических процессов, машин, оборудования, приборов, механизация и автоматизация труда и т.д.);

совершенствование управления производством, организации производства и труда;

изменение объема производства;

отраслевые факторы (изменение естественных условий работы, качество сырья, сложившаяся инфраструктура и т.д.);

ввод в действие и освоение новых предприятий (объектов);

социально-экономические факторы (демографический фактор, потребности, интересы, цели, ценностные ориентации, социально-психологический климат, форма собственности и др.).

Резервы роста производительности труда - неиспользованные возможности экономии затрат труда, увеличения выпуска продукции. Количественная величина резервов представляет разницу между достигнутым и потенциально-возможным уровнем производительности труда (производительной силой труда).

Резервы можно определять:

относительно факторов роста производительности труда;

по видам использованных ресурсов и потенциалов;

по уровням использования в народном хозяйстве (общегосударственные, отраслевые, межотраслевые, региональные, внутрипроизводственные);

по срокам использования (текущие, перспективные);

по отдельным целевым программам и т.д.