- •-2011 Расчетно-графические задания

- •Требования к оформлению расчетно-графических работ

- •Название таблицы

- •Цель выполнения

- •Расчетно-графическая работа № 2 расчет линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока

- •Задание

- •Методические указания к выполнению работы

- •Метод эквивалентных преобразований

- •Правило пропорции

- •Расчетно-графическая работа № 3

- •Задание

- •Методические указания к выполнению

- •Соединение фаз «звезда-звезда»

- •Соединение фаз «звезда-треугольник»

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

Метод эквивалентных преобразований

Две ветви, не содержащие источников и подключенные к одной и той же паре узлов, представляют собой параллельное соединение и могут быть заменены одной эквивалентной ветвью. При этом ток в ветви, которая не преобразуется, остается неизменным.

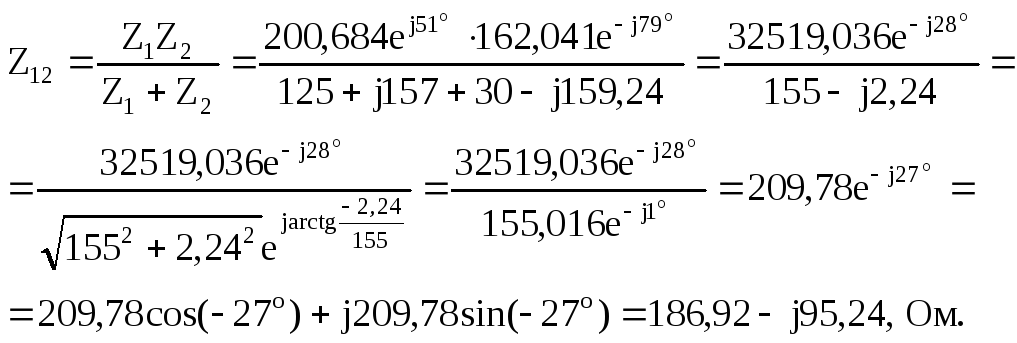

Заменяем сопротивления Z1иZ2 (рис. 2.4) эквивалентным сопротивлениемZ12:

Тогда схема рис. 2.4 может быть представлена эквивалентной схемой (рис.2.5), в которой через все элементы схемы протекает один и тот же ток İ3. Точки 1 и 2 перестали быть узлами, но напряжение между ними осталось одно и тоже.

Рис. 2.5

Согласно закону Ома для участка 12схемы рис.2.5

![]()

![]()

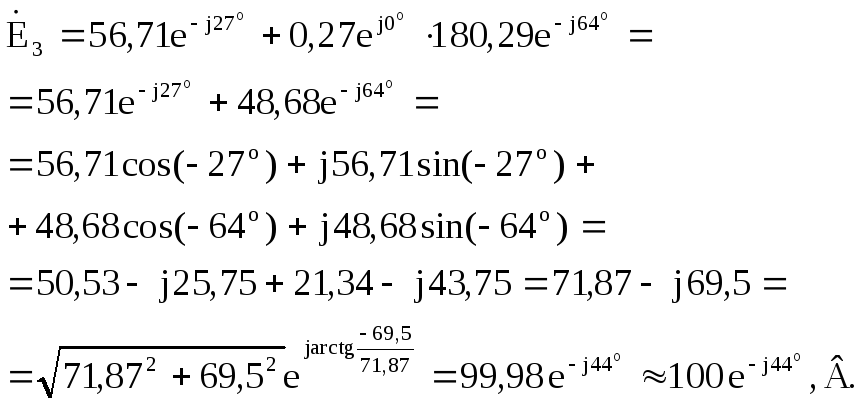

Комплексные действующие значения токов параллельно соединенных ветвей (рис.2.4) записываем, используя закон Ома для каждой ветви в отдельности:

![]()

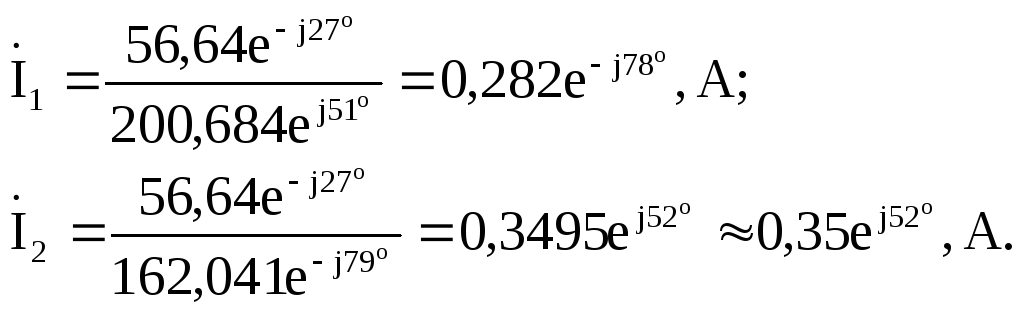

Правило пропорции

Существует пропорция между током в одной из параллельно соединенных ветвей и током в ветви с источником.

На примере схемы рис 2.4, подставив выражения для напряжения U12и эквивалентного сопротивления участкаZ12в закон Ома для второй ветви (рис. 2.5), получаем:

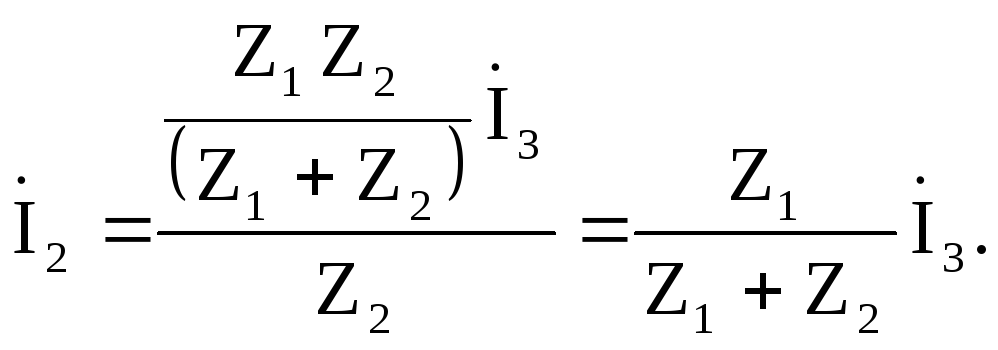

6. Определение ЭДС источника.

Для схем рис. 2.3, 2.4, 2.5 ЭДС источника может быть найдена согласно второму закону Кирхгофа как алгебраическая сумма напряжений на приемниках, образующих замкнутый контур с источником ЭДС.

Например, для схемы рис. 2.5 комплексное действующее значение ЭДС равно:

![]() или

или![]()

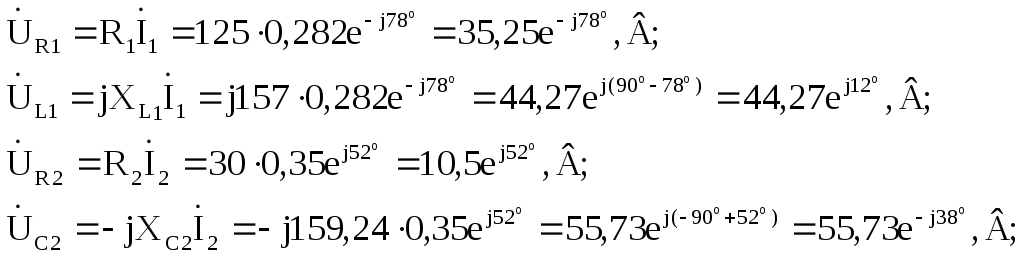

Рассчитываем напряжения на каждом из приемников рассматриваемой схемы.

Для схемы рис. 2.3:

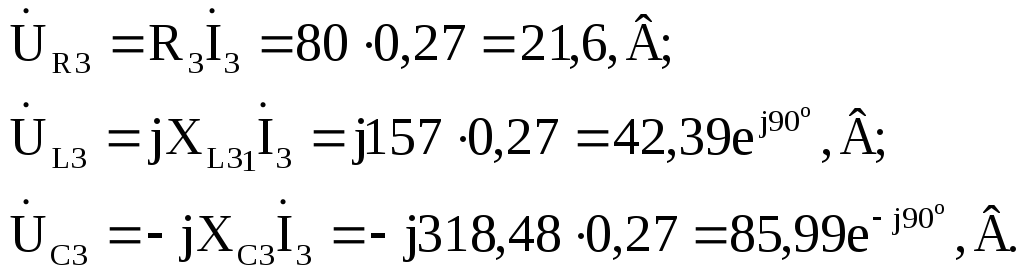

7. Построение векторной диаграммы.

Векторной диаграммойназываетсясовокупность векторов токов, напряжений и ЭДС, изображающих синусоидальные электрические величины цепи в момент времениt=0. Векторная диаграмма цепи образуется векторными диаграммами ее ветвей, которые в свою очередь состоят из отдельных диаграмм элементов цепи.

Все построения выполняются на одной комплексной плоскости с осями координат (+1), (+j). Начало вектора совмещают с началом координат. Длины векторов пропорциональны действующим значениям электрических величин, а направления векторов определяются их начальными фазами. Положительные углы откладываются от оси (+1) против движения часовой стрелки, а отрицательные - по направлению движения.

Для построения векторной диаграммы необходимо выбрать масштабы по току и напряжению таким образом, чтобы векторная диаграмма занимала не менее половины страницы.

Построение начинают с любого вектора.

Для схемы рис. 2.3 вектор тока İ1 проведем из начала координат под углом 78о, повернув его по ходу часовой стрелки (ψi1<0) относительно оси (+1), а вектор тока İ2- под углом 52о, повернув его против движения часовой стрелки (ψi2>0) (рис. 2.6). Аналогично строим вектор тока İ3, вектора напряжений на всех приемниках и вектор ЭДС.

Затем в соответствии с выражениями:

![]() ,

,

![]()

складываем векторы напряжений элементов первой и второй ветвей, для чего из конца первого вектора напряжения проводим второй вектор напряжения. Вектор, соединяющий начало первого вектора и конец второго, равен вектору напряжения между узлами 1, 2схемы рис. 2.3 (рис. 2.6).

Далее получаем напряжение участка,

содержащего приемники третьей ветви:

![]() .

Результирующая векторная диаграмма

приведена на рис. 2.6.

.

Результирующая векторная диаграмма

приведена на рис. 2.6.

Проверку правильности расчетов и

построения векторов. начинаем с

проверки векторных диаграмм элементов.

Так, вектор напряжения на участке с

резистором![]() должен совпасть по направлению с вектором

тока. Вектор напряжения на участке с

индуктивным элементом

должен совпасть по направлению с вектором

тока. Вектор напряжения на участке с

индуктивным элементом![]() должно быть сдвинутпротивхода

часовой стрелки на угол 90о

относительно вектора тока, а вектор

напряжения на участке с емкостным

элементом

должно быть сдвинутпротивхода

часовой стрелки на угол 90о

относительно вектора тока, а вектор

напряжения на участке с емкостным

элементом![]() должен быть сдвинутпонаправлению

движения часовой стрелки на 90оотносительно вектора тока. Далее

на рис. 2.6 складываем векторы токов İ1

и İ2. Если

должен быть сдвинутпонаправлению

движения часовой стрелки на 90оотносительно вектора тока. Далее

на рис. 2.6 складываем векторы токов İ1

и İ2. Если ![]() ,

то первый закон Кирхгофа выполняется.

Если при суммировании векторов напряжений

вдоль независимых контуров, выполняется,

например, условие

,

то первый закон Кирхгофа выполняется.

Если при суммировании векторов напряжений

вдоль независимых контуров, выполняется,

например, условие![]() ,

то второй закон Кирхгофа тоже сходится.

,

то второй закон Кирхгофа тоже сходится.

Рис.2.6

Указываем на диаграмме угол сдвига фаз для каждой из ветвей и всей цепи. Угол φ отсчитывается в направлении от вектора тока к вектору напряжения и равен аргументу комплексного сопротивления ветви. φ положителен при отстающем токе и отрицателен при опережающем токе.

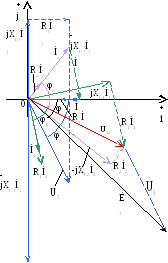

8. Построение временных зависимостей. С этой целью переходим от рассчитанных в комплексной форме электрических величин к их мгновенным значениям.

Изображение временных характеристик основано на построении периодической функции времени с периодом T=1/f.

Временные зависимости синусоидальных функций могут быть построены с помощью существующих компьютерных программ или вручную, как это показано на примере тока первой ветви и напряжения участка 12 схемы рис. 2.2.

![]()

![]()

В прямоугольной системе координат по оси абсцисс откладываем в масштабе время (или пропорциональная ему величина ωt), а по оси ординат значения тока, соответствующие выбранному моменту времени. Масштаб по времени и по току должен быть таким, чтобы график занимал на менее половины страницы.

Для удобства построения выбираем исчисление периода в электрических градусах (T=3600).

От начала координат откладываем начальную фазу тока ψ: влево - при ψ>0, вправо - при ψ<0. Полученная точка 1является началом графика.

Для построения точек 2и3вдоль оси времени вправо и влево от точки 1 откладываем отрезки, равные половине периода (180о) и периоду (360о) и отмечаем нулевые значения синусоиды.

В точках 4и5отмечаем максимальные значения синусоиды, откладывая вправо и влево от точки 1 вдоль оси ωt отрезки, равные ¼ периода (90о) и ¾ периода (270о).

В дополнительных точках 6, 7, 8, 9отмечаем половину амплитудного значения тока. Соответствующие им моменты времени расположены вдоль оси времени на удалении 1/12 периода (30о) влево и вправо от точек1, 2, 3.

Графики тока i1и напряженияu12cтроим на одной плоскости, показываем их начальные фазы и угол сдвига фаз между ними (рис. 2.7).

Рис. 2.7

9. Расчет мощности цепи однофазного синусоидального тока.

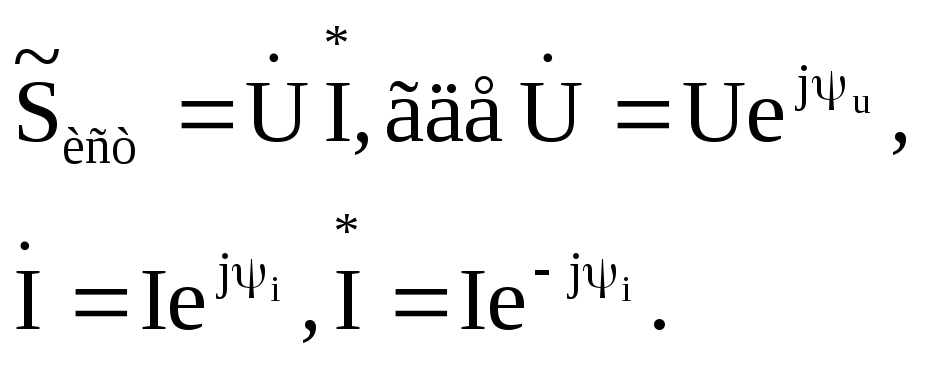

Мощность источника цепи в символическом виде определяется произведением комплекса напряжения или ЭДС источника и сопряженного комплекса тока в соответствующей ветви, т.е.

![]()

В этом выражении величина cosφназывается коэффициентом мощности цепи переменного тока.

Мощность приемников определяется как произведение квадрата действующего значения тока на комплексное сопротивление элемента:

![]()

![]()

Баланс мощностей определяется уравнением

![]() илиPист=Pпр,Qист=Qпр

илиPист=Pпр,Qист=Qпр

Сравниваются результаты вычислений левой и правой части равенства. Погрешность расчетов не должна превышать 3 %.