Шидловский. Основы пиротехники

.pdf

Рис. 18.6. Схема ракетного двигателя на твердом топливе: 1-воспламенитель; 2-корпус двигателя: 3-заряд твердого топлива; 4-сопло;

5- графитовый вкладыш; 6-топливо; 7- бронировка;8-зазор; 9-теплоизоляция двигателя; 10-стенка корпуса

Основной энергетической характеристикой топлива является удельный импульс:

где k — показатель адиабаты;

и — средний молекулярный вес газообразных продуктов сгорания; ir— универсальная газовая постоянная в кДж/моль-град;

То ро — температура и давление в камере;

рс — давление на срезе сопла в кгс/см2.

Пример. Рассчитать удельный импульс смесевого топлива при ро== =40 кгс/см2; температура горения топлива Го=2790 К, ц=25;5, fe=l,22.

Методы расчета и измерения удельного импульса изложены достаточно полно в работах [3; 7; 69].

Наибольшую величину удельной тяги .будут иметь топлива, продукты сгорания которых имеют наименьший молекулярный вес и высокую температуру сгорания. Из всех видов твердых топлив для ракетных двигателей наиболее полно удовлетворяют этим требованиям смесевые ракетные топлива.

Эти топлива обычно состоят из тщательно перемешанных органических горючихсвязующих и твердых кристаллических окислителей. Для повышения удельного импульса таких топлив в их состав обычно вводят 10—20% легких металлов или их сплавов — Mg, Al, Li, Be [7; 69].

Обладая высокой теплотой реакции и образуя при сгорании термически стабильные продукты, эти металлы позволяют повысить температуру продуктов сгорания топлива, а следовательно, и удельную тягу топлива. Однако продукты реакции этих металлов с кислородом и хлором, являясь высококипящими веществами, даже при температуре сгорания в значительной степени находятся в конденсированном виде. Поэтому введение в состав ракетных топлив значительного количества металла нецелесообразно.

231

Наибольшее повышение удельного импульса получается при введении в состав топлива двойных сплавов или смесей легких металлов. При этом количество металла (например, Al), соединяющегося с кислородом, и количество металла (например, Li), соединяющегося с галогеном, должны соответствовать содержанию кислорода и галогена в используемом окислителе. Оптимальная величина удельного импульса получается у топлив, имеющих отрицательный кислородный баланс вследствие пониженного значения среднего молекулярного веса продуктов сгорания и меньших потерь энергии на диссоциацию, чем у стехиометрических топлив.

Используемые на практике топлива содержат обычно 80— 85% окислителя. При этом могут быть обеспечены удовлетворительные технологические свойства топлива и в некоторых случаях устранена склонность перхлоратного топлива к детонации.

Смесевые топлива могут иметь самый различный состав и обладать различными механическими свойствами. Подробный разбор с указанием как смесей, так и свойств отдельных компонентов дан в [149; 77].

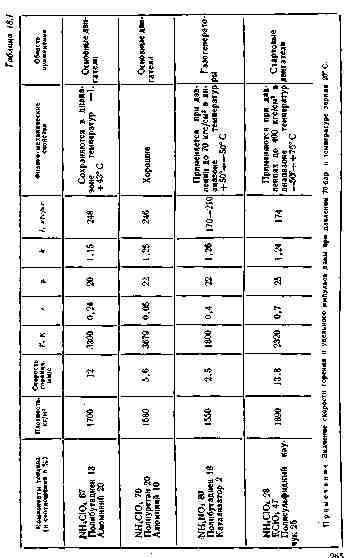

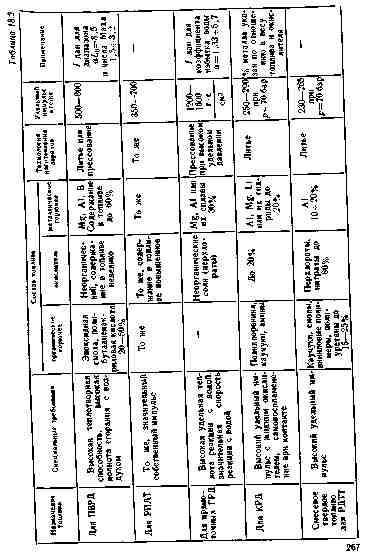

В табл. 18.1 приведены некоторые типичные смесевые топлива для РДТТ.

Таким образом, рассмотренные четыре типа твердых топлив для различных реактивных двигателей принципиально представляют собой гетерогенные системы, являющиеся

232

смесями неорганического окислителя, органического горючего и металлического горючего. Неорганический окислитель и металлическое горючее вводятся в состав топлива в виде тонкоизмельченных порошков. Состав топлива, технология изготовления и характеристики определяются главным образом типом реактивных двигателей. В табл. 18.2 приведены составы различных типов твердых пиротехнических топлив и даны их характеристики [96; 3; 149].

§ 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

233

При разработке конкретного заряда твердого топлива, помимо энергетических характеристик, необходимо учитывать и другие свойства топлива.

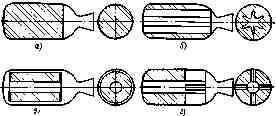

Обычно для заданных габаритов, закона изменения тяги во времени, скорости горения топлива возможно подобрать геометрическую форму заряда, удовлетворяющую основным баллистическим требованиям и технологическим возможностям изготовления заряда.

На рис. 18.7 представлены наиболее распространенные формы зарядов твердого топлива.

Рис. 18.7. Типичные формы зарядов твердого топлива:

a—заряд торцового горения; б—заряд, горящий по внутреннему звездообразному каналу; в—оаряд с внутренним и наружным горением трубчатой формы;г—щелевой заряд

Для обеспечения надежной работы заряда в реальных условиях эксплуатации и создания эффективной конструкции двигателя твердые топлива должны удовлетворять целому ряду общих требований:

1.Плотность топлива должна бытьвысокой. Увеличение плотности во всех случаях приводит к уменьшению объема камеры сгорания и уменьшению веса конструкции двигателя.

2.В процессе эксплуатации, хранения и запуска заряд подвергается различным механическим, температурным и вибрационным воздействиям, которые могут .вызвать дополнительно значительные напряжения. Разрушение каких-либо частей заряда, появление трещин, отслоений недопустимо, так как это приводит к аномальному горению и прогару или разрушению двигателя. Поэтому твердые топлива должны иметь достаточную механическую прочность.

Топлива для зарядов, скрепленных с камерой, должны быть достаточно эластичными, а для свободно вкладываемых, наоборот, жесткими.

2.Однородность по составу всех частей заряда. В противном случае не может быть обеспечено равномерное горение заряда, а следовательно, и баллистические качества ракеты.

4.Стабильность харакатеристик топлива при его хранении и изменениях температуры окружающей среды.

5.Устойчивое горение в камере двигателя при пониженных давлениях порядка 15—35 бар. Высокое давление в камере требует увеличения толщины стенок камеры, что приводит к увеличению веса конструкции.

234

6.Минимальная зависимость скорости горения от начальной температуры заряда. Это зависимость характеризуется температурным коэффициентом скорости горения. Твердые пиротехнические топлива имеют наиболее низкий температурный коэффициент.

7.Возможно меньшая зависимость скорости горения топлива от давления. Топлива, имеющие слабую зависимость скорости горения от давления, имеют более низкое значение показателя степени v. Такие топлива обеспечивают наиболее стабильные внутрибаллистические характеристики, так как случайные колебания давления не вызывают в этом случае заметного изменения скорости горения топлива.

8.Возможность изготовления из твердого пиротехнического топлива крупногабаритных зарядов, обладающих необходимыми физическими свойствами (см. п. 2). Технологический процесс изготовления заряда должен быть предельно простым.

9.Топливо должно быть безопасным в обращении, химически стойким и физически стабильным при хранении, не иметь склонности к детонации при механических воздействиях и к переходу горения во взрыв при повышенном давлении.

В большинстве случаев при горении зарядов твердого топлива в двигателе вдоль горящей поверхности существует поток продуктов сгорания. Если скорость этого потока выше некоторого порогового значения, то наблюдается так называемое эрозионное горение, сопровождающееся увеличением линейной скорости горения топлива.

Упор — пороговое значение скорости потока газов. Эрозионный эффект обычно проявляется при высокой плотности заряжания и должен учитываться при разработке натурных зарядов из твердого топлива.

§ 3. ОКИСЛИТЕЛИ

Выбором окислителя в большой степени определяются свойства топлива. В качестве окислителей используют вещества, дающие в смеси с горючими высококалорийные амеси, при горении которых образуются газы с малым молекулярным весом. Кроме того, в них должно содержаться большое количество кислорода, чтобы содержание окислителя в топливе было минимальным. Для твердых пиротехнических топлив находят практическое применение нитраты и перхлораты калия, натрия, лития и аммония. Некоторые свойства этих окислителей приведены в табл. 18.3.

Высокое содержание свободного кислорода и высокая плотность окислителя осоиенно важны для литьевых топлив, так как позволяют ввести в топливо больше органического связующего и обеспечить хорошую технологичность.

235

Наиболее дешевым и изготовляемым в массовых масштабах является нитрат аммония. При разложении нитрата аммония в зависимости от условий, в которых протекает этот процесс, могут получаться различные продукты реакции. Ниже приводятся только два из многих возможных уравнений разложения нитрата аммония:

0,5NO2+2H2O+0,75N2+23ккал

NH4N02=

N2+2H2O+0,5O2+27 ккал

Экспериментально установлена способность к горению NН4гNOз при повышенном давлении, а при наличии катализатора — и при атмосферном давлении.

Установлено, что на термическое разложение нитрата аммония сильное каталитическое воздействие оказывают соединения хрома (VI): хромат калия или бихромат аммония, а также трехокись хрома; в меньшей степени влияет хлорид меди (II). Горение нитрата аммония с каталитическими добавками изучалось Тэйлором, а также автором книги [98]. Соединения хрома, сильно увеличивающие при 200° С скорость термического разложения МН4NОз, при добавке их в количестве 5—10% к нитрату аммония делают его способным к горению при нормальных условиях. Нитрат аммония при комнатной температуре не чувствителен к трению в фарфоровой ступке и мало чувствителен к удару. Взрыв в нем возбуждается трудно, температура взрыва около 1000 С;

скорость детонации от 10ОО до 1500 м/с.

Все проверенные твердые топлива с нитратом аммония не дают достаточно высокого значения удельной тяги. Поэтому ему обычно предпочитают .более дорогой и более опасный в обращении перхлорат аммония. Однако топлива на нитрате, аммония имеют низкую температуру горения, что дает возможность использовать их в газогенераторах.

Свойства перхлората аммония описаны в монографии , а также в [133].

Как индивидуальное вещество перхлорат аммония обладает взрывчатыми свойствами: температура взрыва около 1200° С, скорость детзнадии колеблется в пределах 2500—3500 м/с [32]. Термическое разложение NH4C1O4 с различными каталитическими добавками изучалось во многих работах [133; 99].

Приближенно термическое разложение перхлората аммония можно выразить уравнением 10NHClO4=60,+4N20+2NOCl+2Cl2+HCl0,+ +ЗНС1+18Н20пар,

причем тепла выделяется 256 ккал/кг (1080 кДж/кг).

Сильно ускоряют термическое разложение NH4C104 соединения меди (окислы и хлориды), а также двуокись марганца.

Скорость горения топлив на основе перхлората аммония составляет 0,4—2 см/с (при р=70 бар). Эти топлива имеют невысокий показатель степени v в уравнении и=Ар- и отличаются сравнительно низким температурным коэффициентом скорости горения.

Разложение таких окислителей как перхлораты лития и калия является .весьма слабоэкзотермическим процессом.

Суммарные реакции их разложения могут быть выражены уравнениями LiClO4=LiCl+2O2+5,9 ккал (24,6 кДж),

236

КСlO4 = КСl+2O2+0,6 ккал (2,5 кДж).

Скорость последней реакции возрастает в присутствии гало-генидов калия в порядке KCl<KBr<KJ.

При разложении окислителей КС104 и LiC104 образуются хлориды, представляющие собой сравнительно высококипящие соединения.

Топлива на основе КС104 имеют довольно низкий удельный импульс (180—220 с). Хотя эти топлива имеют высокую плотность (1,7—2 г/см3) и высокую скорость горения от 3 до 6 .мм/с (при р=70 бар), горение их при да.влениях ниже 70 кгс/см2 неустойчиво.

В качестве окислителей для ТРТ предлагались также перхлорат нитрония NO3C104 и нитрозил перхлорат но эти соединения слишком гигроскопичны и при наличии влаги гидроли-зуются с образованием свободных кислот.

§4. ОРГАНИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОРЮЧИЕ

Сточки зрения энергетики топлива горючие-связующие должны содержать максимальное количество водорода, иметь небольшую теплоту образования и высокую плотность. Определенный интерес представляют горючие-связки, содержащие кислород (например, в группах C—O—NOz), так как они позволяют вводить в состав топлива близкое к оптимальному количество окислителя. Выбор горючего-связующего чаще всего определяется технологическими соображениями и требованиями к физико-химическим характеристикам топлива. Крупногабаритные заряды изготовляются преимущественно литьем. Поэтому топливо до снаряжения должно представлять собой жидкость. Топливная масса при этом должна быть достаточно вязкой, чтобы частицы окислителя и металла не оседали на дно смесителя, и в то же время сохранять текучесть при содержании в ней 75—85% твердых компонентов в виде мелкодисперсных частиц.

Кроме свойств связующего, технологичность топлива, изготовляемого литьем, зависит от объемного соотношения твердой и жидкой фазы, а также удельной поверхности твердой фазы.

При отношении объемов твердой фазы к жидкой в пределах 3,5—2,5 топлива считаются технологичными. Совокупности предъявляемых к горючему-связующему требований удовлетворяют в той или иной степени различные высокомолекулярные соединения (полимеры): синтетические каучуки, смолы (фенольные, полиэфирные, эпоксидные).

Полимеризация горючего-связующего (с добавкой катализатора) осуществляется после заливки топливной массы в изложницу (или непосредственно в двигатель) при повышенной температуре. Механические свойства заряда твердого топлива главным образом определяются свойствами и содержанием горючего-связки.

В табл. 18.4 приведены основные типы полимеров, используемых в твердых топливах в качестве горючего-связующего .

Введение в состав топлив металлов или их сплавов повышает их энергетические характеристики. В таких топливах, как топлива для ПВРД или ГРД, металлическое горючее является основным компонентом. Металлы вводятся в состав топлив в виде мелкодисперсного порошка.

Во всех случаях применения топлив с высоким содержанием металла особенно серьезной проблемой является обеспечение высокой полноты их сгорания.

237

Вопросы горения топлив и металлов достаточно полно освещены в работах [40; 69; 13; 158].

Основные закономерности горения металлосодержащих топлив весьма близки к закономерностям горения различных пиротехнических составов.

Кроме организации процессов горения, достаточно сложной является проблема получения стабильных, качественных зарядов.

В этом отношении большое значение имеют контроль химического состава топлива, чистоты исходных компонетов, вязкости, размеров частиц окислителя и металлического горючего, дисперсности катализатора, а также температурный режим смещения и полимеризации.

ГЛАВА XIX

БЕЗГАЗОВЫЕ СОСТАВЫ

Безгазовые (точнее, малогазовые) составы используют для снаряжения ими различных пиротехнических замедлителей, а также в некоторых специальных нагревательных изделиях. Кроме того, их используют в дистанционных трубках и взрывателях, во вспомогательных системах ракетно-космической техники.

Пиротехнические замедлители рассчитаны обычно на небольшое время горения, не более нескольких минут. Конструкция некоторых из них дана в работе [23]. К пиротехническим замедлителям предъявляются следующие требования:

1)максимальная точность в соблюдении времени горения;

2)минимальная зависимость времени горения от температуры и давления окружающей среды;

3)устойчивость по отношению к влажности и возможность длительного хранения.

Отличительное свойство, присущее большинству безгазовых составов,—малая зависимость скорости горения от внешнего давления. У них должен быть невелик и температурный коэффициент скорости горения; этому требованию удовлетворяют, однако, не все «безгазовые» составы. Составы такого типа должны легко воспламеняться и безотказно воспламенять следующее звено огневой цепи. Термин «безгазовые» составы ставится нами в кавычки потому, что в момент реакции, протекающей при высокой температуре, эти составы образуют некоторое количество газообразных продуктов, при охлаждении превращающихся в твердые вещества. Но количество газообразных продуктов так велико, что их можно назвать малогазовыми составами уже без кавычек.

В качестве горючих в безгазовых составах используют порошки циркония (и его сплавов), ниобия, металлов средней калорийности: марганца, хрома, вольфрама, а также порошки бора и кремния [23, 118]. В более ранних патентах в качестве окислителей указывались оксиды свинца — Рb304 и РbО;. 274

Комбинация таких окислителей с порошком циркония образует очень быстро горящие составы, дающие в соответствующих изделиях время замедления, выражающееся в миллисекундах.

238

В современной зарубежной литературе в качестве окислителей для безгазовых составов (delay—composition) приводятся чаще всего хроматы бария и свинца (см. табл. 2.2). В некоторых составах содержится также второй окислитель — перхлорат калия (10—15%). Окислитель при разложении не должен давать газообразных продуктов. Так, например, двойная смесь Zr—BaCr04 в результате горения образует только твердые и тугоплавкие оксиды металлов:

3Zr+4ВаСг04=3Zг02+4ВаО+2Сг20з.

Компоненты безгазовых составов должны быть мелкодисперсными: так, например, порошок марганца имеет размер частиц 10—14 мкм; вольфрама (для разных составов)—от 1,5 до 10 мкм, хромата бария и хромата свинца — не более 5 мкм. Принятой в США характеристикой замедлительных составов является время горения столбика состава длиной 1 см. Для большинства составов это время составляет 16—0,1 с, что соответствует линейной скорости горения от 0,6 до 100 мм/с.

В современных рецептах циркониевых составов часто используют сплавы цирконий— никель с содержанием циркония 70, 50 и 30%. В работах [23, 117, 118] приводится много различных рецептов составов для пиротехнических замедлителей. По данным [23], они в зависимости от содержащихся в них горючих делятся на три основные группы: с порошками марганца, вольфрама и порошками сплавов Zr—№. Составы с вольфрамом содержат 27—58% W, 58—32% BaCr04, 5—10% КС104 и 5% SiO2 (диатомита). Линейная скорость горения увеличивается с увеличением процентного содержания в составе порошка металла; для состава с 27% W она равна -~6 мм/с. Калорийность двойной смеси W—BaCr04 27/27, если ее рассчитывать по уравнению

W+2BaCr04=BaW04+Ba(Cr02)2+~130 ккал (545 кДж),

составляет около 0,2 ккал/г (0,84 кДж/г) смеси; перхлорат калия добавляется к ней, очевидно, для повышения ее реакционноспособности. Ниже приводятся некоторые рецепты составов [117,М8] с заимствованными оттуда пояснениями:

Состав 1

Zr/Ni сплав |

...... 54 |

BaCr04 ....... |

31 |

КС104 ........ |

15 |

1 Некоторые из сплавов Zr—Ni обладают большой хрупкостью.

Время горения составов, в которых использованы разные сплавы Zr—Ni с содержанием 70, 50 и 30% Zr, относится как 1:2:3.

Состав 2. Бор аморфный/ВаСг04 5/95

Состав 3. То же ........ ............ |

10/90 |

239

|

М арганец |

ВаСгО4 |

РЬСгО4 |

|

|

Ниобий |

Тантал |

BaCrO4 |

|

металлич. |

, |

|

Состав 7 |

|

|

85 |

|

|

|

|

|

|

||||

Состав |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

15 |

29 |

50 |

|

4 |

44 |

3 |

53 |

|

Состав 8 |

|||

|

|

|

50 |

50 |

71 |

|||

Состав |

37 |

20 |

43 |

|

Состав 9 |

|||

5 |

|

Состав 10 |

|

|

50 |

|||

33 |

31 |

36 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

||||

Состав |

|

|

|

|

|

|||

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В 1968 г. К. Hossjer был .предложен низкокалорийный [—0,10 ккал/г (0,42 кДж/г)] безгазовый состав (Sn—24%, CuO— 15%, PbCr04—61%), температура горения которого, по его определению, 560° С.

Для изготовления замедлителей к электрозапалам может быть использован состав, содержащий 5% хлората калия, 47% селена и 48% металлического висмута (американский патент 2.607.672, 1952).

«Безгазовые» составы применялись для подогрева пищи (.консервов, супа и пр.) в фронтовых условиях. Во время второй мировой войны для этой цели использовался состав, состоящий из 81% Fe304, 19% CaSiO2, продуктами горения .которого являются СаЗClOз, Si02 и Ре.

Беэгазовые составы используются также для разогрева твер-доэлектролитных ячеек. В США [W] для этого разработан состав Z-2—смесь порошков циркония с хроматом бария. Пластины ячейки изготовлены из Ni и Mg, а твердым электролитом служит эвтектическая смесь солей КС1 и Lid с некоторыми добавками деполяризаторов. Преимущество таких батарей заключается в том, что они полностью законсервированы: химический процесс в них возникает только после расплавления электролита. Вместе с тем очевидно, что эти батареи — источник тока одноразового действия. Смесь ВаСг04 с 40% Zr при горении дает тепла 0,5ккал/г (2,1 кДж/г).

В заключение следует отметить, что некоторые «безгазовые» или малогазовые составы по своим свойствам близки к термит-но-зажигательным составам, но отличаются от них большей легкостью воспламенения.

ГЛАВА XX

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ. ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ СОСТАВЫ. ПРОЧИЕ ВИДЫ СОСТАВОВ

§ 1. ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ

Эти составы служат для зажжения основных пиротехнических составов (осветительных, дымовых, твердого ракетного топлива и др.). Действие воспламенительного состава заключается в прогревании поверхностного слоя основного состава до температуры воспламенения.

Чем выше температура воспламенения основного состава, тем более «сильный» воспламенительный состав требуется для возбуждения в нем процесса горения.

240