Шидловский. Основы пиротехники

.pdfхлорат калия ..... |

61 |

горная синь 2СuСОз*Сu(ОН)2 ... 19

сера ......... |

20 |

При отсутствии серы монохлорид меди в пламени не образуется. Сера в этом случае взаимодействует с хлоратом калия с выделением свободного хлора:

KC103+S=K2S04+SO2+Cl2.

Реакция горения состава может быть приближенно .выражена схемой

КС10з+ 2СuСОз • Сu (ОН)2 + S=CuCl2+KCl+K2S04+C02+H20+S02.

Этот состав чувствителен к механическим воздействиям и химически мало устойчив.

Всоставах синего огня могут применяться и другие соли меди: малахит СuСОз-Сu(ОН)2, сернистая медь Cu2S, роданид меди CuCNS, а также СиО и металлическая медь.

Всоставах синего огня возможно применение и хлорорганических соединений; наличие серы в этом случае уже необязательно. Чистота цвета пламени составов синего (точнее говоря, голубого) огня не превышает обычно 25—30%.

Один из составов белого огня, использовавшийся во время второй мировой войны, состоял из следующих компонентов в %:

натрат бария ..... |

56 |

|

нитрат калия ..... |

11 |

|

фторид бария ..... |

6 |

|

алюминий ...... |

19 |

|

сера ........ |

8 |

|

Нитрат бария сообщает пламени зеленоватый оттенок, нитрат калия — розоватый; при совместном их присутствии в составе пламя получается не яркого белого цвета.

§ 8. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

Специальные испытания сигнальных звездок заключаются в определении силы света и цветности их пламени.

Сила света определяется при помощи фотоэлектрических люксметров по той же методике, как и для осветительных составов.

Определение цветности пламени сводится к установлению цветового тона и чистоты цвета пламени.

Если говорят, что цветовой тон пламени равняется a =0,620 мкм и чистота цвета пламени р=40°/о, то это следует понимать в том смысле, что цветовое ощущение человеческого глаза от восприятия такого пламени .будет одинаковым с цветовым ощущением от светового потока, получаемого смещением 40% монохроматического излучения с длиной волны a=0,520 мкм с 60% излучения белого источника света.

181

Первая попытка количественного определения цветности пламени принадлежит К. И. Константинову (1846 т.). По существу предложенный им метод, основанный на использовании цветных светофильтров, применяется для этой же цели и до сего .времени.

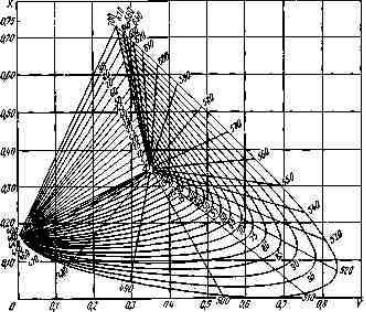

В настоящее время цветность окрашенных пламен измеряют по международной системе (XYZ) [93], согласно которой качество цвета определяется пропорцией, в которой следует смешать три основных цвета: Х (красный), Y (зеленый), Z (синий), для того чтобы качество смеси совпало с качеством заданного цвета. Затем, пользуясь специальной диаграммой (рис. 14.1), переходят от трехцветных коэффициентов X, Y, Z к цветовому тону, которым определяется длина волны того монохроматического излучения, .которое должно быть добавлено к белому излучению для воспроизведения интересующего нас цвета, и к определению второй величины, характеризующей цветность излучения, а именно, чистоты цвета.

Сумма X, Y и Z во всех случаях равна 1. Для перехода к значениям р и К следует на рис. 14. 1 найти точку с координатами Х и Y. Значение р (чистота цвета) определяется положением найденной точки на одной из дуг, огибающих точку В (белый источник света). Лучи, расходящиеся из точки В, указывают значение К (цветового тона) в мим.

Еще в конце 30-х годов цветность пламен определяли с помощью визуального трехцветного колориметра ГОИ системы Л. И. Демкиной. Малое время горения звездок делало эту работу весьма нелегкой. Полученные при работе на этом приборе данные приведены в табл. 14.4.

Таблица 14.4 Определение цветности пламени на колориметре системы Демкиной

|

|

|

|

|

Цвето |

Чисто |

Цвет: пламени |

Компоненты состава |

Коэффициенты |

вой тон, |

та цвета |

||

|

|

|

|

|

мкм |

Р, % |

Красный |

Хлорат калия — оксалат |

0,65 |

0,31 |

0,04 |

0,622 |

87 |

|

стронция — идитол |

|

|

|

|

|

Желтый |

Хлорат калия — нитрат ба- |

0,53 |

0,39 |

0,08 |

0,593 |

80 |

рия— оксалат натрия — идитол |

|

|

|

|

|

|

Зеленый |

Хлорат бария — идитол |

0,33 |

0,53 |

0,14 |

0,556 |

75 |

В настоящее время разработаны фотоэлектрические трехцветные 'колориметры, обеспечивающие высокую точность измерений; к числу их относится универсальный колориметр ВЭИ конструкции Шкловера.

182

Рис. 14. 1. График для перехода от трехцветных коэффициентов X, Y, Z к координатам: цветовой тон и чистота цвета

Основной деталью его является колориметрическая головка, заключающая в себе три селеновых фотоэлемента, закрытые цветными светофильтрами. Светофильтры подогнаны таким образом, что .каждый из трех приемников воспроизводит по спектральной чувствительности кривую соответствующей компоненты: красный — кривую компоненты X, зеленый — Y и синий — Z.

Переднее отверстие в колориметрической головке закрыто стеклом, поглощающим ультрафиолетовое излучение, и защищено от попадания постороннего света съемным тубусом.

Основные узлы колориметра, т. е. колориметрическая головка и эталонные лампы, крепятся на метровой оптической скамье.

Измерение фототоков, возникающих в фотоэлементах, производится при помощи чувствительных гальванометров или много-шлейфного осциллографа. Процесс измерения цвета сводится к отсчету показаний гальванометров и расчету определяемых .величин X, Y, Z по заранее полученным традуировочным уравнениям. Для упрощения расчета имеется специальная номограмма. Градуировка колориметра производится по эталонным электролампам с паспортом ВНИИМ.

Этот же прибор может быть использован и для измерения силы света пиротехнических пламен, так как приемник Y (желто-зеленый) по спектральной чувствительности воспроизводит кривую относительной видности человеческого глаза.

ГЛАВА XV

183

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

§ 1. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВАМ

В отличие от других пиротехнических средств, зажигательные боеприпасы (снаряды, авиабомбы и т. д.) относят к группе боеприпасов основного назначения.

Зажигательные средства используются всеми видами вооруженных сил и являются 'важным средством поражения противника.

Они применяются для поражения самолетов и вертолетов, танков, кораблей, железнодорожных эшелонов, автомашин, ракетных установок и т. д.

Зажигательные средства широко используются для уничтожения или нанесения ущерба промышленным предприятиям, военным объектам, железнодорожным узлам, морским портам, для уничтожения складов горючего и боеприпасов.

По мнению зарубежных специалистов, при массированном применении против неподготовленного к защите личного состава зажигательные средства оказались весьма эффективным средством поражения живой силы, так как они вызывают тяжелые ожоги и производят деморализующее действие на боевой персонал.

Считают, что зажигательные средства в ряде случаев, когда условия благоприятствуют распространению пожара, являются более эффективными, чем боеприпасы, содержащие взрывчатые вещества. Эффективность действия зажигательных средств повышается при комбинированном применении их с фугасными и осколочными средствами или при совмещении в одном боеприпасе зажигательного и взрывного эффектов.

Зажигательные средства и составы должны удовлетворять ряду специальных требований. Требования эти весьма разнообразны и обусловливаются в каждом отдельном случае свойствами поджигаемого материала (горючие жидкости, дерево, ВВ или твердые ракетные топлива и т. п.) и конструктивными особенностями поражаемой цели (горючий материал открыт или защищен металлическими оболочками, прочность конструкции, возможность доступа воздуха и т. д.).

Учитываются также условия применения зажигательного вещества в боеприпасе (наличие взрывателя и воспламенительно-разрывного заряда, прочность и горючесть оболочки и т. п.), тактические условия применения (одиночное или массированное, комбинирование с боеприпасами взрывного действия и т. п.).

Кроме того, имеют значение особенности самих зажигательных веществ (агрегатное состояние, способность к самовоспламенению, потребность в кислороде воздуха, наличие взрывного действия и т. п.).

Частные требования будут указаны далее при рассмотрении отдельных видов зажигательных средств и составов. Однако можно все-таки выделить следующие общие требования к составам:

1.Наличие высокой температуры горения, которая должна быть во всяком случае не ниже 800—1000° С. Для зажжения трудновоспламеняемых материалов (сырое дерево, тяжелые нефтепродукты) или когда требуется проплавить стальные или дур-алюминовые оболочки, закрывающие доступ к горючим частям объекта, температура горения состава должна быть не Меньше 2000° С.

2.Достаточное время и интенсивность горения, обеспечивающие передачу поджигаемому материалу тепла в количестве, необходимом для воспламенения и горения. Это время

184

определяется главным образом воспламеняемостью поджигаемого материала и зажигательной способностью самого состава.

3.Способность легко воспламеняться от обычных воспламенительных составов (воспламенительно-разрывных зарядов) не только при обычной, но и при низкой температуре.

4.Тушение горящих зажигательных составов должно быть затруднительным.

5.К большинству зажигательных составов, кроме жидких нефтепродуктов и фосфорных композиций, предъявляется также требование образовывать при горении конденсированные продукты (шлаки), которые существенно повышают зажигательное действие составов.

§2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И СОСТАВОВ

Зажигательные средства

1.Средства авиации: малокалиберные снаряды (осколочно-зажигательно-трассирующие (ОЗТ), бронебойно-зажигательные (БЗ) и бронебойно-зажигательно-трассирующие (БЗТ) и пули (БЗ и БЗТ), а также авиабомбы и кассеты, зажигательные баки, стрелы, ампулы.

2.Средства артиллерии: пушечные и реактивные снаряды сосредоточенного и рассеивающего действия, зажигательные мины сосредоточенного и рассеивающего действия.

3.Средства пехоты: винтовочные и ручные гранаты, зажигательные бутылки, ранцевые огнеметы, реактивные гранатометы-огнеметы, ампулометы, зажигательные патроны, БЗ и БЗТ пули.

4.Средства танковых войск: огнеметные танки и самоходные огнеметы, ампулометы, зажигательные патроны, БЗ и БЗТ пули.

5.Средства химических и инженерных войск: огнеметы (возимые, стационарные), огневые фугасы направленного и ненаправленного действия.

По характеру поражаемых целей зажигательные средства можно разделить на две большие труппы, существенно отличающиеся друг от друга по своему действию и по рецептам составов.

К первой группе относятся малокалиберные боеприпасы (снаряды, пули), используемые преимущественно для зажигания жидких топлив в самолетах, хранилищах и т. п.

Вторая группа включает обширную номенклатуру средств (авиабомбы, артснаряды и мины, огнеметы, гранаты), которые используются для поражения различных наземных объектов, включая и живую силу, как в зоне боевых действий, так и в тылу противника.

Зажигательные составы

По агрегатному состоянию их подразделяют на твердые, жидкие и жидко-вязкие. В ряде случаев для усиления зажигательного действия боеприпаса в нем одновременно используются твердые'и жидкие (или жидко-вязкие) вещества.

185

В зависимости от вида используемых для их изготовления веществ зажигательные составы можно разделить на следующие четыре типа:

1)составы на основе высококалорийных металлов (Mg, A1, Zr);

2)составы (смеси) на основе жидких горючих;

3)составы, представляющие комбинацию названных двух типов;

4)зажигательные смеси на основе фосфора и его производных.

Кроме того, как зажигательные вещества могут быть использованы активные окислители: фториды галогенов, хлорная кислота и др.

С точки зрения потребности в кислороде воздуха все зажигательные составы (применяемые или исследуемые) можно разделить на три группы:

1.Составы, действие которых основано на экзотермической реакции между горючим и окислителем, имеющимся в составе.

2.Составы, для горения которых требуется кислород воздуха.

3.Индивидуальные вещества или смеси, которые сами являются чрезвычайно активными окислителями и при контакте с горючими жидкостями вызывают их воспламенение.

К перBои группе относятся:

—составы с окислителями-солями или с окислителями-взрывчатыми веществами;

—термитно-зажигательные составы, окислителями в которых являются оксиды железа с добавками кислородсодержащих солей.

Вторая группа — составы (смеси) без окислителей, включает:

—жидкие смеси (огнесмеси) на основе нефтепродуктов, вязкие огнесмеси, огнесмеси с наполнителями, металлизированные огнесмеси (пирогели), отвержденные горючие;

—магниевые сплавы типа «электрон»;

—фосфор и его производные;

—щелочные металлы.

В качестве потенциальных представителей третьей группы могут быть названы, как уже указывалось,фториды галогенов, хлорная кислота и др.

Наконец, составы могут подразделяться по способу инициирования. Одни из них самовоспламеняются при контакте с кислородом воздуха (фоофор и его производные, некоторые металлоор-ганические соединения) или с водой (калий, натрий, их сплавы). Другие воспламеняются при ударе снаряда (или пули) о преграду или под действием взрыва шашки ВВ составы с окислителями — солями типа фотосмесей, смеси взрывчатых веществ с металлическими порошками).

Жидкие и вязкие огнесмеси, а также термитно-зажигательные составы воспламеняются от пиротехнических воспламенителей (воспламенительно-разрывные заряды, воспламенительные н переходные составы), а иногда также от химических запалоз.

§3. СОСТАВЫ С ПОРОШКАМИ МЕТАЛЛОВ И ОКИСЛИТЕЛЯМИ — СОЛЯМИ

ИПРИМЕНЕНИЕ ИХ В МАЛОКАЛИБЕРНЫХ СНАРЯДАХ

186

Малокалиберные зажигательные снаряды и пули попользуются главным образом для поджигания жидкого горючего в самолетах и вертолетах. Поэтому рассмотрим условия, необходимые для надежного поджигания горючего.

Воспламенение и горение жидких топлив

Горение бензина, керосина и других жидких углеводородоз происходит в газовой фазе. Горение может происходить только тогда, когда .концентрация пара горючего в воздухе находится в известных пределах, индивидуальных для ..каждого вещества. Если пары горючего будут содержаться ,в воздухе в малом количестве, то горение не возникнет, так же как и в том случае, когда паров горючего будет слишком .много, а кислорода — недостаточно.

Температура самовоспламенения — это та температура, до которой нужно нагреть вещество, чтобы оно загорелось. Большинство горючих жидкостей имеет температуру самовоспламенения в пределах от 250 до 650°. Исключение составляют сероуглерод (112° С), диэтиловый эфир (180°С).

Авиационные топлива США марок JP-1 и JP-3 имеют температуру самовоспламенения 204—260° С при задержке воспламенения от 100 до 200 с. Авиационные бензины имеют температуру самовоспламенения от 430 до 510° С при задержке воспламенения от 2,0 до 2,5 с.

Температурой вспышки называют ту наименьшую температуру жидкости, при которой пары ее образуют с воздухом смесь, способную воспламеняться при поднесении к ней стандартного пламени. При этом сгорает только смесь паров жидкости с воздухом, а горения жидкости не возникает. Объясняется это малой скоростью испарения жидкости. Сгорание смеси паров происходит так быстро, что за это время не успевает испариться новая порция жидкости, необходимая для горения. Жидкости, имеющие температуру вспышки ниже 45° (бензин, ацетон, бензол, метиловый спирт, скипидар и др.), называются легковоспламеняющимися. Такие жидкости, как 1мазут, соляровое масло, глицерин, температура вспышки которых выше 45° С, называют горючими.

Если нагреть жидкость выше температуры вспышки, то скорость испарения ее увеличится.

Температурой воспламенения называют ту наименьшую температуру жидкости, при которой она воспламеняется при поднесении к ней стандартного пламени и продолжает гореть. Для легковоспламеняющихся жидкостей температура воспламенения выше температуры вспышки всего на 1—5°, а для горючих жидкостей с температурой вспышки выше 100° С эта разница достигает 30° и более.

При установившемся горении жидкости происходит взаимная диффузия ее паров и воздуха в зону горения. Пары жидкости непрерывно поступают в зону горения только в том случае, когда жидкость непрерывно получает тепло, необходимое для испарения. Это тепло поступает к поверхности жидкости из пламени. Таким образом, источник воспламенения нужен только для возникновения горения, а дальше горение само себя поддерживает.

В нашем случае источником воспламенения являются накаленные продукты горения зажигательного состава, образующиеся при срабатывании снаряда в топливном баке. Сила взрыва зажигательного снаряда, как правило, недостаточна для того, чтобы разрушить полностью топливный бак самолета. Но взрываясь в баке с горючим, снаряд обеспечивает создание отверстия, через которое выливается некоторое количество горючего; горючее, вступая в контакт с продуктами горения зажигательного состава и с воздухом,

187

воспламеняется. Через пробоину внутрь бака поступает воздух, необходимый для поддержания начавшегося горения.

Горение топлива может быть безотказно вызвано при попадании зажигательного снаряда внутрь протектированного самолетного топливного бака над уровнем жидкости, если в свободном объеме бака находится смесь паров горючего с воздухом; последний может проникать туда через пробоины или просачиваться через неплотности. Горение редко возникает внутри бака при попадании снаряда ниже уровня жидкости. Было потрачено много усилий на создание зажигательных снарядов и пуль, способных воспламенять горючее с первого попадания ниже уровня жидкости. Этого удалось достичь, когда были разработаны зажигательные снаряды с большей продолжительностью вспышки и с продолжительным горением частичек состава, образующихся при взрыве. Эти длительно горящие частички воспламеняют струйки и брызги горючего, выбрасываемые наружу через входное отверстие волной давления, создаваемой снарядом в жидкости. При взрыве снаряда часть топлива будет диспергироваться, образуя взвесь капелек горючего в воздухе, что также благоприятствует воспламенению. Вблизи источника воспламенения часть капель горючего испаряется, эти пары воспламеняются и создают первоначальный фронт пламени.

Многочисленные испытания показали, что воспламеняемость горючих жидкостей определяется в основном их относительной летучестью и вязкостью. Поэтому керосин, имеющий относительно низкую летучесть и большую вязкость, значительно труднее воспламеняется, чем бензин. По той же причине пламя вдоль бензиновой струи распространяется быстро от начала до конца ее и несгоревшего топлива остается мало. При поджигании керосиновых струй пламя редко распространяется дальше чем на несколько сантиметров от точки поджигания, поэтому большая часть топлива, выброшенного струёй, остается несгоревшей.

Эффективность зажигательных снарядов в большой степени зависит также от давления окружающей атмосферы, так как оно, при прочих равных условиях, определяет интенсивность притока кислорода к очагу загорания и, следовательно, возможность самораспространения возникшего пожара. По данным зарубежной печати [119], минимальная энергия, необходимая для воспламенения топливо-воздушных смесей, резко возрастает с уменьшением давления (обратно пропорционально давлению в степени -~1,8). Поэтому на очень больших высотах пожары не возникают.

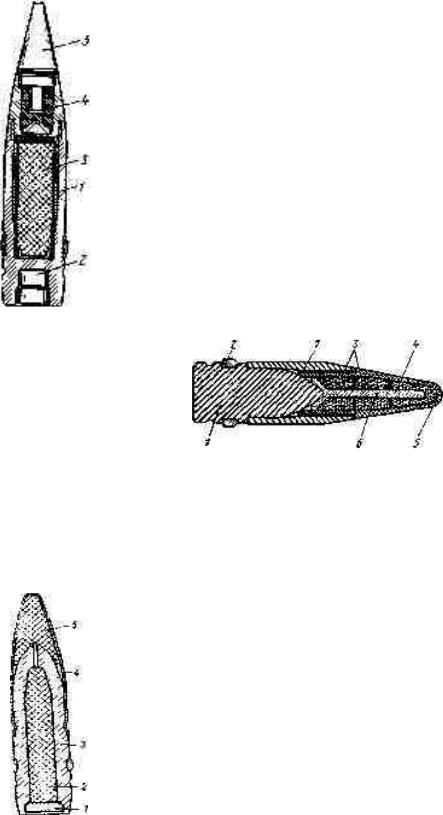

Малокалиберные снаряды и пули [151]. В зависимости от назначения различают осколочно-зажигательные и осколочно-зажигательно-трассирующие снаряды (рис. 15.1 и 15.2); бронебойно-зажигательные (БЗ) и бронебойно-зажигатель-но-трассирующие (БЗТ) снаряды (рис. 15.3—15.6). Точно также и пули бывают (рис. 15.7) пристрелочнозажигательные, БЗ и БЗТ.

В осколочных снарядах в донной части каморы помещается шашка зажигательного состава, а в головной — шашка взрывчатого вещества. При встрече снаряда с щелью срабатывает чувствительный головной взрыватель, происходит взрыв шашки ВВ. Взрыв этот дробит шашку зажигательного состава и тем самым обеспечивает быстрое его сгорание. Продукты сгорания, имеющие очень высокую температуру, остывая, отдают тепло горючей жидкости и вызывают ее воспламенение.

Иногда в снаряды запрессовывают смесь ВВ с алюминиевой пудрой; эта смесь, являясь разрывным зарядом, одновременно действует и как зажигательное вещество. Предложены также осколочно-зажигательные снаряды, корпуса которых для усиления зажигательного действия снаряда изготовляют из сплава титан— цирконий, сгорающего при взрыве. Описаны также снаряды с центральным расположением шашки ВВ (по оси) и зажигательной шашкой на периферии, снаряды с готовыми поражающими элементами в

188

виде .мелких свинцовых шариков ('патенты США 3.498.857, 1970; 3.396.060, 1968; 3.370.5Э6, 1968; 3.421.439, 1969 ит. д.

В БЗ и БЗТ снарядах зажигательный состав помещается л ибо внутри прочного корпуса (рис. 15.5 и 15.6), либо внутри баллистического наконечника (рис. 15.3), либо одновременно и в том и в другом (рис. 15.4). Большинство современных конструкций БЗ и БЗТ снарядов не имеет специальных взрывателей и шашек ВВ: пиротехнический состав 'воспламеняется при ударе снаряда о броню. Наличие трассера и шашки зажигательного состава внутри корпуса обуславливает зажигательный эффект снаряда после его проникновения за броню.

Зажигательные пули разных типов, представленные на рис. 15.7, аналогичны описанным выше малокалиберным снарядам по конструкции и принципу действия.

Количество энергии, передаваемой топливу при взрыве зажигательного снаряда, зависит от характера горения состава (температура горения, состав продуктов сгорания), а также и от степени восприятия энергии топливом. Температура, развиваемая при взрыве зажигательного снаряда, равна 2500—3000° С и даже выше. От пламени взрыва к топливу тепло передается в основном лучеиспусканием. Наличие в продуктах горения зажигательных составов горячих твердых частиц играет положительную роль в процессе воспламенения жидких теплив.

Хотя количество энергии, передаваемое топливу, можно оценить, пользуясь законами излучения, однако ввиду большой сложности процессов, протекающих при взрыве зажигательных снарядов в емкостях с горючими жидкостями, при отработке и выборе составов предпочтение отдают экспериментальным методам оценки эффективности, основанным на проведении многочисленных натурных или модельных испытаний в условиях, максимально приближающихся к реальным.

Рис. 15.1. Осколочно-зажигательный снаряд:

I—корпус; 2—зажигательная шашка; 3—прокладка; 4—шашка взрывчатого вещества; 5—прокладка; 6—взрыватель

189

Рис. 15.2. Осколочно-зажигательно - трассирующий снаряд (патент ФРГ 1.278.290, 1968 г.):

I— корпус: 2— трассер;3—зажигательная шашка; 4—кумулятивная шашка ВВ; 5 —взрыватель

Рис. 15.З. Американский 20-мм бронебойно-зажигатель-ный снаряд:

/—бронебойный сердечник; 2—ведущий поясок; 3— основной зажигательный состав; 4— воспламенительный состав; 5—алюминиевый баллистический наконечник; 6— наковальня из

алюминиевого сплава; 7—стальной корпус

Рис. 15.4. Бронебой-но-зажигательный снаряд:

1—дно; 2—зажигательная шашка; 3—корпус;4— баллистический наконечник; 5 —зажигательная шашка

190