- •8. Методы сбора и обработки информации о надежности режущих инструментов

- •8.1. Последовательность статистической обработки результатов стойкостных испытаний

- •8.1.1. Построение вариационного ряда стойкости инструментов

- •8.1.2. Расчет статистических характеристик стойкости

- •8.1.3. Оценка резко выделяющихся данных

- •8.1.4. Построение кривой распределения стойкости

- •Исходные данные для построения полигона и гистограммы распределения

- •8.1.5. Подбор теоретической функции

- •8.1.6. Примеры выравнивания эмпирических распределений стойкости

- •8.1.7. Оценка правильности выбора теоретической

- •8.1.7.1. Применение критериев согласия

- •8.1.7.2. Применение вероятностной бумаги

- •8.1.8. Оценка существенности различия средних значений стойкости

- •8.2. Расчет показателей надежности инструмента

8.1.7.2. Применение вероятностной бумаги

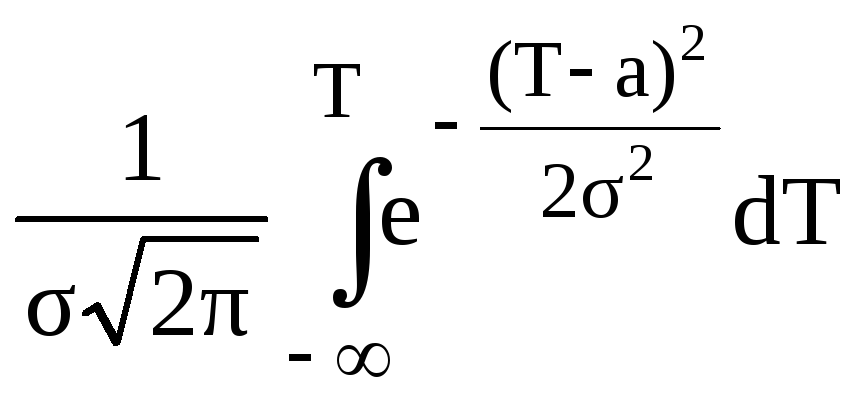

Рассмотрим интегральную функцию нормального распределения

F(T)

=

. (8.36)

. (8.36)

Для нормированного и центрированного распределения имеем:

Fo(T)

=

![]() . (8.37)

. (8.37)

Из уравнений (8.36) и (8.37) получим:

F(T)

= F0

(![]() ).

(8.38)

).

(8.38)

Но

![]() =

Up

(8.39)

=

Up

(8.39)

- квантиль нормального распределения, отвечающая вероятности Р и удовлетворяющая уравнению

Fo (Up ) = Р . (8.40)

Значение Up для нормального распределения даны в табл.5 (см. прил.1). В уравнениях (8.38)-(8.40) величины а=Тср и σ=S - параметры распределения.

Уравнение

Fo

(![]() )=

F(T)

)=

F(T)![]() P

(8.41)

P

(8.41)

есть уравнение прямой линии в координатах "время работы инструмента – функция распределения (накопленная частота, вероятность)". Поэтому, если экспериментальные результаты стойкостных испытаний располагаются близко к прямой линии, то это свидетельствует об их совпадении с законом, для которого была построена вероятностная бумага.

Рассмотрим построение вероятностной бумаги для нормального распределения. По оси ординат будем отмечать значения функции распределения F(T) (или накопленные частоты νi ) в зависимости от Т.

Порядок построения вероятностной бумаги для закона

нормального распределения:

- Из серии переменных значений стойкости находится зона рассеивания величины Т:

ΔТ=Тmax – Тmin . (8.42)

- Выбираем ширину графика (длина шкалы) L в мм L=200 мм;

- Определяем масштабный коэффициент шкалы

KT = L/ (Тmax – Тmin) = 200 / ( Тmax – Тmin ) . (8.43)

- На оси абсцисс отмечаем значения Т с учетом коэффициента шкалы

SТ = КТ Т = 200 Т/ (Тmax – Тmin ) . (8.44)

Для построения шкалы F(T) функции распределения берем значения Fmin = 0,001 и Fmax = 0,999. По таблице функции нормального распределения и табл.5 (прил.1) определяем Upmax и Upmin :

Для Р = 0,999 Upmax = 3,09 ; для Р = 0,001 Upmin = -3,09.

- По аналогии с (8.42) масштабный коэффициент по оси ординат (L=200 мм)

KF=L/(Upmax–Upmin)=200/(3,09–(-3,09))=200/6,18=32,4 . (8.45)

- Величина ординаты может быть рассчитана по зависимости

SF = 32,4 UP . (8.46)

Используя таблицу 5 (прил.1) и уравнение (8.46), определяем SF для выбранных значений UP ( от UP = -3,09 до UP = + 3,09). По оси ординат, напротив соответствующих значений, отмечаем величины функции F (T).

Вероятностная бумага позволяет оценить параметры распределения. Для нормального распределения а = Тср = Мх - математическое ожидание стойкости; σ = S– среднее квадратическое отклонение.

Для

определения величины а=Тср

используем уравнение (8.39)

![]() =Up

. Если а=Тср,

то F(T)=0,5

( см. табл. 5, прил.1). Иными словами, точка

пересечения прямой графика на вероятностной

бумаге с линией, соответствующей

F(T)=0,5,

проведенной параллельно оси абсцисс,

будет соответствовать средней стойкости

Тср

=

Мх

.

=Up

. Если а=Тср,

то F(T)=0,5

( см. табл. 5, прил.1). Иными словами, точка

пересечения прямой графика на вероятностной

бумаге с линией, соответствующей

F(T)=0,5,

проведенной параллельно оси абсцисс,

будет соответствовать средней стойкости

Тср

=

Мх

.

Для нахождения σ используем уравнения (8.39) и (8.46):

σ

= (Т – а) / Up

=![]()

![]() ά

, (8.47)

ά

, (8.47)

где ά - угол наклона линии графика относительно оси Т.

В приложении 2 приведена вероятностная бумага нормального распределения, построенная по вышеописанной методике с длиной шкалы 200 мм.

Примеры. По данным стойкостных исследований сверл диаметром 13 мм (табл.8.3 и 8.4) установить закон распределения стойкости сверл и оценить его параметры, пользуясь вероятностной бумагой нормального распределения. Определим значения эмпирической функции распределения F (T) (накопленные частоты νi) по формуле (8.27):

F

(T) = ν

i

=

![]() ,

,

где i – порядковый номер инструмента в вариационном ряду; N – общее число испытаний ( табл.8.10).

Определяем ΔТ:

ΔТ=Тmax–Тmin=304.

Для L=200 мм КТ = L/ ΔТ = 200/304=0,66.

Нанося данные граф 2 и 3 из табл.8.10 на график (см.прил.2), видим, что они располагаются вблизи прямой линии, что свидетельствует о соответствии экспериментальных данных теоретическому закону нормального распределения.

Таблица 8.10

Эмпирическая функция распределения стойкости сверл

|

№ п/п |

Тi |

F(T)

= νi

=

|

№ п/п |

Тi |

F(T)

= νi

=

|

|

1 |

260 |

0,025 |

11 |

392 |

0,525 |

|

2 |

302 |

0,075 |

12 |

408 |

0,575 |

|

3 |

324 |

0,125 |

13 |

436 |

0,625 |

|

4 |

328 |

0,175 |

14 |

452 |

0,675 |

|

5 |

340 |

0,225 |

15 |

456 |

0,725 |

|

6 |

344 |

0,275 |

16 |

482 |

0,775 |

|

7 |

350 |

0,325 |

17 |

488 |

0,825 |

|

8 |

382 |

0,375 |

18 |

496 |

0,875 |

|

9 |

384 |

0,425 |

19 |

536 |

0,925 |

|

10 |

386 |

0,475 |

20 |

564 |

0,975 |

Примечание. Если в серии испытаний стойкости Т1, Т2, ….ТN имеются одинаковые значения, на вероятностной бумаге необходимо отмечать средние арифметические значения F(T).

В точке пересечения прямой линии с осью абцисс, которая проходит через F(T)=0,5, получаем величину а=Тср=406. Измерив угол α=300, по уравнению (8.47) определяем σ=32,4·1,73/ 0,66 = 85.

Если сравнивать полученные значения Тср. и σ с рассчитанными (графы 6 и 7 табл.8.4), можно видеть, что они одинаковы.