- •Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего профессионального образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»

- •Кафедра философии, истории, теории искусств и культуры

- •Волгоград – 2012 год

- •Структура и содержание учебно-методического комплекса по «религиоведению» для студентов направления подготовки: «Социально-культурная деятельность»

- •Извлечение из гос впо по дисциплине «религиоведение»

- •Компетентностная карта дисциплины «религиоведение»

- •Тематический план по Религиоведению

- •Для студентов 1-го курса (2-3 семестр)

- •По направлению 071800.62 скд; 071900.62 бид:

- •Модуль № 1 «Предмет религиоведения, истоки и формы религиозной культуры»

- •Модуль № 2 «Особенности, направления, школы и традиции мировых религий»

- •Методические рекомендации по дисциплине «религиоведение»

- •Методические рекомендации по организации срс по дисциплине «религиоведение»

- •Планы семинарских занятий: Модуль 1.

- •Модуль 2.

- •Темы докладов (Модуль №1):

- •Темы докладов (Модуль № 2)

- •Контрольные вопросы к зачету.

- •Комплект тестовых материалов тесты модуля № 1:

- •Тесты модуля № 2:

- •Ключ к тестам модуля № 2

- •Тесты (3) по религиоведению

- •Ключ к тестам по религиоведению (3)

- •Лекционный курс по дисциплине:

- •Конспект лекций: Лекция I. Историографические концепции религиозной культуры.

- •Вербное воскресенье в православном соборе Живоначальной Троицы Данилова монастыря

- •Лекция II. Традиции и обрядность автохтонных религий Африки, Америки, Океании, Австралии

- •Лекция III. Традиции и обрядность духовной культуры Древнего Египта, Месопотамии и античного мира

- •Боги Древнего Египта

- •Лекция IV. Религиозная культура древних кельтов, германцев, славян.

- •Доспехи скифов и древних славян

- •Тема: мировые религии. Их учения, направления, школы и культура

- •Лекция: особенности истории, философии и культуры буддизма.

- •Лекция: история складывания европейского христианского типа культуры

- •Лекция: феномен истории, учения и культуры ислама.

- •Лекция: история появления и рапространения христианского движения.

- •Лекция: особенности догматики и богослужения в православии и католичестве.

- •Лекция: институт монашества в католичестве и православии

- •Лекция: иконопочитание, христианские праздники и посты.

- •Лекция: протестантизм. Особенности, его появления, распространения и учений.

- •Лекция: русская православная церковь в истории россии.

- •Глоссарий по мировым религиям:

- •Библиография:

- •1.В библиотеке гобук впо «вгиик»

- •2.Справочная литература: словари, энциклопедии:

- •3.Дополнительная литература: монографии, статьи:

- •4.Электронные ресурсы Интернет:

- •Контроль результатов обучения студентов в баллах: балльно-рейтинговая система

- •Методика формирования результирующей оценки по религиоведению

- •Критерии получения оценки студентом по религиоведению

- •Критерии автоматического получения оценки студентом по религиоведению

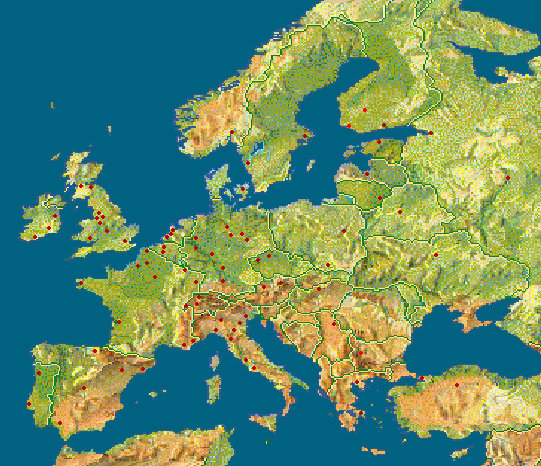

Лекция IV. Религиозная культура древних кельтов, германцев, славян.

Религиозные

учения кельтов. Кельты,

появившиеся в Европе примерно с середины

III

тысячелетия до н. э., стали крупнейшей

ветвью индоевропейского сообщества

племён (сеноны, бойи, эдуи, гельветы,

битуриги, карнуты, инсубры и пр.). Их

религиозные учения не записывались и

передавались устно от учителя ученику.

Поэтому реконструкция кельтских

верований и пантеона чрезвычайно

затруднена. Об их религиозной культуре

мы знаем только по записям античных

авторов. Именно греки их называли

кельтами и галатами, а римляне – галлами.

Античные авторы указывали на существование

у кельтов профессиональной группы

носителей  религиозного

знания – жрецов-друидов, которые хранили

и передавали его следующему поколению.

Кельтские верования и пантеон отразились

также в редких памятниках искусства

Галлии, надписях и изображениях на

монетах, в ирландских сагах, в словаре

кельтских языков.

религиозного

знания – жрецов-друидов, которые хранили

и передавали его следующему поколению.

Кельтские верования и пантеон отразились

также в редких памятниках искусства

Галлии, надписях и изображениях на

монетах, в ирландских сагах, в словаре

кельтских языков.

Согласно доступным источникам по религиозной культуре кельтов, известно, что они веровали в бессмертие души, в продолжение жизни после смерти. Этим объясняется бесстрашие кельтов в бою и полное презрение к смерти. Потусторонний мир они представляли как страну богов, героев и мудрецов, которая была где-то за морем. В этой стране не было ни страданий, ни смерти. Достойно перешагнувшие за грань тягот земной жизни, пировали там под звуки чарующей музыки. Обычный человек не мог обратно вернуться в земной мир, но сверхчеловеческие существа, добрые и злые, легко пересекали границу миров. Добрые существа обладали неземной физической красотой и богатыми облачениями, злые – внешним безобразием (одноногость, одноглазость, однорукость и прочее)31. Эта исключительность является признаком существ «иного мира», которые обладали тайным знанием, магическими приёмами и способностью к оборотничеству.

Боги,

владевшие магическими приёмами и

предметами, - главные носители магических

сил. Цезарь в своих «Записках о Галльской

войне» назвал галльских богов римскими

тенонимами. Так, наиболее почитаемым

божеством у галлов Луг Цезарь назвал

Меркурием. Он являлся изобретателем

искусств, покровителем дорог, путешествий

и торговли. Бог Бель (блещущий) Цезарем

был отождествлён с Аполлоном, занимавшимся

избавлением от болезни. Кельтская богиня

мудрости, материнства, плодоношения,

водных источников Бригита  названа

в «Записках» Минервой – богиней-дарительницей

первых навыков ремесла и искусства.

Кельтский бог-громовик Таранис

отождествлён с Юпитером, который царил

на небесах, и прочее. У древних кельтов

были также женские божества, например,

Эпона – покровительница всадников. Её

имя производно от галльского названия

лошади. Она изображалась восседающей

или стоящей рядом с лошадью.

названа

в «Записках» Минервой – богиней-дарительницей

первых навыков ремесла и искусства.

Кельтский бог-громовик Таранис

отождествлён с Юпитером, который царил

на небесах, и прочее. У древних кельтов

были также женские божества, например,

Эпона – покровительница всадников. Её

имя производно от галльского названия

лошади. Она изображалась восседающей

или стоящей рядом с лошадью.

Образы кельтских богов преимущественно антропоморфны – либо трёхголовые, либо трёхликие. Встречаются также боги козлоногие и рогатые. Среди кельтов широко распространились культы быка, вепря, медведя, волка, ворона. Почитание животных было неотделимо от веры в оборотничество. Кельты веровали в добрых и злобных духов природы, демонов оружия и ядов. Со своими богами кельты сообщались через обряды жертвоприношений людей. В «Записках» написано, что галлы плели огромные фигуры из ивовых прутьев, помещали внутрь живых людей, после чего жертвенный истукан сжигался. В других античных источниках рассказывается о вешании человека на дереве, перерезывании горла, утоплении, сжигании в чане.

Магические ритуалы составляли внушительную часть ритуальной практики кельтов. Кельты обладали богатым арсеналом магических заговоров, благопожелательных или злотворных. Широкое применение при колдовстве находили магические предметы – особые жезлы, пруты и т.п.32

Духовный

мир древних германцев. Германцы,

имеющие с кельтами общий индоевропейский

корень, выделились из общего состава

древнеевропейцев в самостоятельную

группу примерно около XI

века до н.э. Германский мир, который

раскинулся на территории островной и

континентальной Европы, представлял

собой огромный конгломерат племён,

условно разделённый на северогерманские,

западногерманские и  восточногерманские

группировки. В историко-культурном

отношении германцы имели много общего

с кельтами. Древний германский племенной

мир по условиям формирования и развития

не мог выработать религиозного единого

мировоззрения. Размеры территории,

особенности ландшафта препятствовали

регулярному сообщению племён. Архаическая

германская религия – по сути, религия

племён и племенных объединений. Постоянное

движение дружин и переселения племён

отрывали германские общины от земли

предков, от святилищ и могил. Как следствие

это деформировало традиционные устои

их религии. Миграции вели к смешению

верований, обрядов в германской среде,

а также и к усвоению иногерманских

традиций. Ранние этапы религии древних

германцев не зафиксированы надёжными

источниками. В поле зрения античных

авторов германцы попали фактически

только воII

веке до н.э. Фрагментарные сведения о

них можно узнать по «Запискам» Юлия

Цезаря (I

до н.э.), по трудам римского историка

Корнелия Тацита, в том числе по его

работе «Германия» (конец I

века н.э.), в эпоху христианизации Европы

в трудах христианских авторов: Павла

Диакона «История лангобардов», Беды

Достопочтенного «Церковная история

народа англов» и прочее. Германские

источники, дошедшие до нас, также

обработаны христианскими авторами:

(англосаксонская поэма «Беовульф» (VII

– VIII

века); немецкая «Песнь о нибелунгах»,

«Круг земной», датская хроника «Деяния

датчан», исландские поэмы «Старшая

Эдда» и «Младшая Эдда» (XIII

век) и т.д.. В этих источниках не всегда

удаётся отделить исконногерманскую

основу от позднейших христианских

наслоений. К тому же они относятся к

разным ветвям германского древа.

восточногерманские

группировки. В историко-культурном

отношении германцы имели много общего

с кельтами. Древний германский племенной

мир по условиям формирования и развития

не мог выработать религиозного единого

мировоззрения. Размеры территории,

особенности ландшафта препятствовали

регулярному сообщению племён. Архаическая

германская религия – по сути, религия

племён и племенных объединений. Постоянное

движение дружин и переселения племён

отрывали германские общины от земли

предков, от святилищ и могил. Как следствие

это деформировало традиционные устои

их религии. Миграции вели к смешению

верований, обрядов в германской среде,

а также и к усвоению иногерманских

традиций. Ранние этапы религии древних

германцев не зафиксированы надёжными

источниками. В поле зрения античных

авторов германцы попали фактически

только воII

веке до н.э. Фрагментарные сведения о

них можно узнать по «Запискам» Юлия

Цезаря (I

до н.э.), по трудам римского историка

Корнелия Тацита, в том числе по его

работе «Германия» (конец I

века н.э.), в эпоху христианизации Европы

в трудах христианских авторов: Павла

Диакона «История лангобардов», Беды

Достопочтенного «Церковная история

народа англов» и прочее. Германские

источники, дошедшие до нас, также

обработаны христианскими авторами:

(англосаксонская поэма «Беовульф» (VII

– VIII

века); немецкая «Песнь о нибелунгах»,

«Круг земной», датская хроника «Деяния

датчан», исландские поэмы «Старшая

Эдда» и «Младшая Эдда» (XIII

век) и т.д.. В этих источниках не всегда

удаётся отделить исконногерманскую

основу от позднейших христианских

наслоений. К тому же они относятся к

разным ветвям германского древа.

Наиболее

полно общий германский фонд религиозных

представлений отражён в «Старшей Эдде»

и «Младшей Эдде», где начало мира показано

как мировая бездна – пустота, которая

заполняется сначала льдом и инеем. С

таянием льда и инея появляются ожившие

капли, которые принимают образ

первочеловека – двуполого великана

Имира, родившего себе злых инеистых

великанов и первых мужчину и женщину.

Из инея также появилась корова Аудумла,

которая вылизала из камня человека по

имени Бури. От него родился сын Бор. От

брака с дочерью великана родились три

сына – Один, Вили, Ве – божественные

правители неба и земли. Они убили Имира,

расчленили и бросили его тело так, что

из его плоти возникла земля, из ко- горы,

из крови – море и воды, из волос – лес,

из черепа – небосвод. Летавшие во время

этого преображения искры, стали небесными

светилами. Так, тьма была отделена от

света, день от ночи. В результате

упорядочения стихий Мировой бездны и

жертвенного расчленения первосущества

в первозданном хаосе возникает

упорядоченный мир с землёй в центре и

океаном вокруг земли. В середине земли

боги из век Имира поставили стену –

крепость Мидгард («среднее огороженное

пространство»). Здесь были поселены

люди, изготовленные богами из древесных

заготовок – мужчину из ясеня, женщину

из ивы. В неком центре мира боги построили

себе город Асгард («ограда асов»), откуда

на самом высоком престоле восседал Один

и наблюдал за делами людей на земле.

Главное  святилище богов, где они собирались

каждый день и вершили суд, находилось

у ясеня Иггдрасиль. «Сучья его простёрты

над миром и поднимаются выше неба». Это

мировое дерево является осью, которое

соединяет небесный, земной и подземный

миры33.

Согласно представлениям древних

германцев, под землёй находится царство

душ обычных смертных. Оно нечистое и

опасное. Там собираются силы, враждебные

богам. Боги с помощью оружия и обмана

сдерживают эти враждебные силы. Но так

будет длиться не вечно. Скандинавская

пророчица Вельва в «Старшей Эдде» вещает

о времени, когда природа и общественная

жизнь выйдут из под контроля богов,

нарушится ход светил и смена сезонных

циклов, наступит мрак и зима – страшный

«век бурь и волков». Боги вступят в

решающую битву с ними, но в ней вместе

с людьми погибнут. А за этой гибелью

погибнет и весь мир, на который обрушится

«жар нестерпимый».

святилище богов, где они собирались

каждый день и вершили суд, находилось

у ясеня Иггдрасиль. «Сучья его простёрты

над миром и поднимаются выше неба». Это

мировое дерево является осью, которое

соединяет небесный, земной и подземный

миры33.

Согласно представлениям древних

германцев, под землёй находится царство

душ обычных смертных. Оно нечистое и

опасное. Там собираются силы, враждебные

богам. Боги с помощью оружия и обмана

сдерживают эти враждебные силы. Но так

будет длиться не вечно. Скандинавская

пророчица Вельва в «Старшей Эдде» вещает

о времени, когда природа и общественная

жизнь выйдут из под контроля богов,

нарушится ход светил и смена сезонных

циклов, наступит мрак и зима – страшный

«век бурь и волков». Боги вступят в

решающую битву с ними, но в ней вместе

с людьми погибнут. А за этой гибелью

погибнет и весь мир, на который обрушится

«жар нестерпимый».

В результате христианского влияния на германский фольклор в последних сценах пророчества говорится о возрождении земли и возвращении младших богов второго поколения на её зелёные поля.

Германский

пантеон содержал две основные категории

богов – асов, которых по «Младшей Эдде»

было двенадцать во главе с богом Одином,

и ванов, составлявших малую группу богов

плодородия. В Скандинавии сохранилась

в памяти традиция о войне асов и ванов,

которая завершилась обменом заложниками,

примирением и включением ванов в

сообщество асов. Один «знатнее и старше

всех асов, он вершит всем в мире, и как

ни могущественны другие боги, все они

ему служат, как дети отцу»34.

Один имел много имён, и его свита была

самой многочисленной. Одно из его имён

– Бог воронов. «Два ворона сидят у него

на плечах и шепчут ему на ухо обо всём,

что видят или слышат»35.

Один, как божество смерти войны, появлялся

на поле боя скачущим на чудесном коне

Слейпнире («Скользящий») в окружении

прекрасной богини Фригг – его супруги,

и валькирий – дев смерти, которые

избирали тех, кто должен был пасть на

поле брани и решали исход сражения. С

подземным богатством и  сокровенной

мудростью были связаны карлики, которые

сначала родились в теле Имира в виде

червей. Но по воле богов они, продолжая

жить в земле и камнях, приобрели

человеческий разум и приняли облик

богов36.

Четыре карлика: Восточный, Западный,

Северный и Южный, были посажены богами

по четырём сторонам света, поддерживать

небосвод – череп Имира.

сокровенной

мудростью были связаны карлики, которые

сначала родились в теле Имира в виде

червей. Но по воле богов они, продолжая

жить в земле и камнях, приобрели

человеческий разум и приняли облик

богов36.

Четыре карлика: Восточный, Западный,

Северный и Южный, были посажены богами

по четырём сторонам света, поддерживать

небосвод – череп Имира.

Религиозные ритуалы германцев казались античным авторам грубыми и жестокими. Греческий географ и историк Страбон (64 г. до н.э. – 20 г. н.э.) описал человеческие жертвоприношения в походном лагере кимвров37. О жертвоприношениях людей и животных богу войны и смерти Вотану писал Тацит, называя его Меркурием. В частности, Вотану-Одину приносили в жертву волков, которых вешали на столбах. Кроме военных умилостивительных обрядов, были у германских племён военные обряды посвящения врагов богу войны. Поэтому война между германскими племенами для одного племени заканчивалась удачей, а другое заранее обрекалось на гибель. У древних германцев были развиты также обряды гадания на срубленных с плодовых деревьев ветках, по голосам и полёту птиц, по поведению коня. Кони считались посредниками богов. Погребальный обряд отправлялся преимущественно по обряду кремации. Знатного человека сжигали в ладье. В могиле вместе с прахом оставляли оружие, умершего коня. Иногда погребальный обряд сопровождался человеческими жертвоприношениями.

В германской среде были широко распространены магические ритуалы. Для защиты от вредоносной магии они применяли обереги. Для увеличения силы магии использовали особые магические предметы, амулеты.

Коллективные обряды отправлялись под открытым небом в рощах, посвящённых определённому божеству. Там же на алтарях совершались жертвоприношения, возносились молитвы, под сенью деревьев, ночью устраивались ритуальные пиры и игрища. Здесь же проходили племенные собрания. Храмов в своих святилищах древние германцы не возводили.

Ячейкой религиозной организации древних германцев считалась семейная община и племя, которые носили имя своего тотема. Племена, почитавшие одного бога, объединялись в культовые мужские и женские союзы. Культ межплеменных и племенных богов обслуживали жрецы, которые участвовали в отправлении коллективных священнодействий, обслуживали святилища, наводили должный порядок на племенных собраниях, где верховодили вожди и старейшины. Огромную роль в жизни древних германцев играли женщины прорицательницы. Считалось, что даже боги нуждались в их советах. Мужские союзы или братства были воинскими. Их особый наряд указывал на название членов этих братств. Например, одетые в медвежьи или волчьи шкуры «берсерки» назывались – «ряженые под медведя или под волка». Это определяло их особую природу и принадлежность к тому или иному богу войны.

Структура древнегерманской общины, включавшей деление на мужские и женские культовые сообщества, демонстрировала архаические черты, свойственные многим другим сторонам религии германцев.

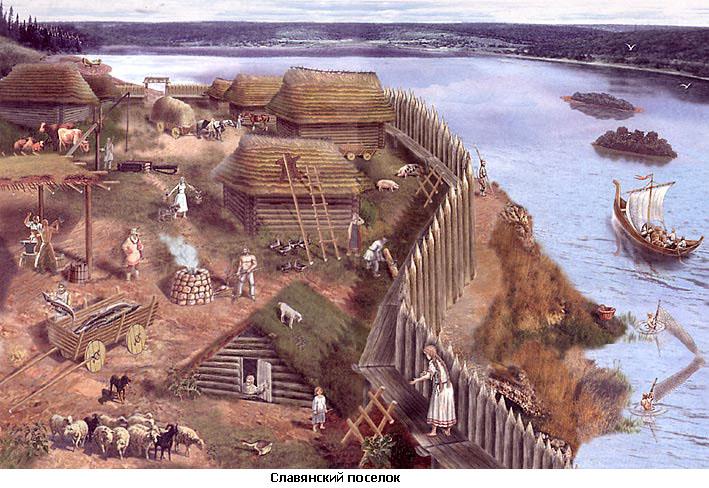

Древнеславянская

религиозная культура. Славянская

религия формировалась в процессе

этногенеза славян, которые представляют

собой одну из ветвей ндоевропейского

сообщества. В середине I

тысячелетия н.э. славяне участвовали в

ввеликом переселении народов», мигрируя

на новые земли. Процесс миграций и

зоселения новых территорий предопределил

последующее разделение славян на три

гглавных ветви – восточных, западных

и южных. Каждой из ветвей были свойственны

религиозные отличия. Этногенез

праславянской общности на обширной

территории в соприкосновении и близком

контакте с районами германских, кельтских,

балтских, ираноязычных (скифских)

поселений привёл к серьёзному культурному

внешнему воздействию на праславян в

пограничных районах. С V

века н. э. миграция славян значительно

усилилась. Этот процесс привёл их к

соприкосновению с новыми народами: на

западе – с романизированным населением

Европы, на востоке – с фино-уграми. В

тесном контакте с фино-уграми культурогенез

славянских племён завершился.

Древнеславянская

религиозная культура. Славянская

религия формировалась в процессе

этногенеза славян, которые представляют

собой одну из ветвей ндоевропейского

сообщества. В середине I

тысячелетия н.э. славяне участвовали в

ввеликом переселении народов», мигрируя

на новые земли. Процесс миграций и

зоселения новых территорий предопределил

последующее разделение славян на три

гглавных ветви – восточных, западных

и южных. Каждой из ветвей были свойственны

религиозные отличия. Этногенез

праславянской общности на обширной

территории в соприкосновении и близком

контакте с районами германских, кельтских,

балтских, ираноязычных (скифских)

поселений привёл к серьёзному культурному

внешнему воздействию на праславян в

пограничных районах. С V

века н. э. миграция славян значительно

усилилась. Этот процесс привёл их к

соприкосновению с новыми народами: на

западе – с романизированным населением

Европы, на востоке – с фино-уграми. В

тесном контакте с фино-уграми культурогенез

славянских племён завершился.

Религиозные

славянские древности в своём исконном

виде почти не оставили о себе свидетельств,

потому что славянская письменность

возникла очень поздно, а византийские

и арабские источники относятся ко второй

половине I

тысячелетия н. э. и по сведениям о славянах

выглядят скудными, разрозненными и

неточными. Тем не менее, можно представить

религиозную древность славян по её

проявлению уже в эпоху их христианизации.

Древнеславянская религия не исчезла

целиком. Её древние формы жизни перешли

эпоху средневековья как языческие

верования и обряды, бытуя во всех слоях

общества, включая зачастую и духовенство

(особенно сельское). При этом

Религиозные

славянские древности в своём исконном

виде почти не оставили о себе свидетельств,

потому что славянская письменность

возникла очень поздно, а византийские

и арабские источники относятся ко второй

половине I

тысячелетия н. э. и по сведениям о славянах

выглядят скудными, разрозненными и

неточными. Тем не менее, можно представить

религиозную древность славян по её

проявлению уже в эпоху их христианизации.

Древнеславянская религия не исчезла

целиком. Её древние формы жизни перешли

эпоху средневековья как языческие

верования и обряды, бытуя во всех слоях

общества, включая зачастую и духовенство

(особенно сельское). При этом

следует учитывать, что под влиянием христианства древняя традиция и разрушалась, и

эволюционировала. Религия у славян, не выделяясь в самостоятельную сферу общественной жизни, являлась органической частью коллективного и индивидуального бытия. Об этом можно судить по терминам, используемым в праславянскую эпоху.

Древлянин Славянская одежда Волынянки девушки Древлянки

Слово «вера» имело несколько значений – «доверие», «верность», «честность», обещание», особый тип богопочитания. Знаменательно то, что славянскому книжнику-христианину, приходилось в своих произведениях уточнять, о какой вере шла речь. Так, Илларион в «Слове о законе и благодати», Нестор в «Повести временных лет» и т.д., писали, что речь идёт о православной вере, вере благодатной, правоверной, истинной вере, божьей вере и прочее38. Понятие вера, обращённое к внутренней стороне религии, дополнялось понятием закон в смысле внешнего порядка религиозной жизни. Первые древнерусские писатели, переняв дохристианскую лексием закон в смысле идейной, нравственной или обрядовой нормы, установленной определённым религиозным сообществом39. Этимологически слово «закон» связано со словом «кон» (начало, предел). Закон понимался как священное правило, учреждённое предками в начале времени40. Нестор в «Повести временных лет», порицая дохристианский обряд погребения, установленный по «закону отцов», противопоставлял древнему правилу «закон божий». Следующим праславянским словом, вошедшим в христианский обиход, стало слово «диво». Этим словом праславяне обозначали необыкновенные явления, поражавшие человека и вызывавшие изумление. В строе чувств и смыслов диво и дивное сопряжены со страхом, глубоким потрясением, восхищением, истинным почитанием, поскольку их общим источником является откровение запредельной реальности. В религиозном сознании в праславянскую эпоху сложилось также понятие чудо, под которым понималась деятельность потусторонних сил. Разница между чудом и дивом была в том, что чудо воспринималось на слух, а диво представляло собой зрительное чудо. Мировоззренческой предпосылкой восприятия этих понятий являлось разделение мира на две плоскости: посюсторонний, реальный мир и потустороннее бытие. К понятиям диво и чудо примыкало представление о чарах как особых средствах для вызова экстраординарных следствий, влияющих на окружающий мир. Производителями чар были чародеи. Представления о чародее и чародействе тесно были сопряжены с членами семьи41.

Под

словом душа понималось нечто воздушное,

духовное начало, средоточие эмоций,

субстанция религиозн, родительница.

Она наделялась качеством святости,

силой животворения, целительства,

дароношения с признаком чистоты. Согласно

славянским воззрениям, святая Мать-земля

чиста, непорочна, безущербна – эти

Под

словом душа понималось нечто воздушное,

духовное начало, средоточие эмоций,

субстанция религиозн, родительница.

Она наделялась качеством святости,

силой животворения, целительства,

дароношения с признаком чистоты. Согласно

славянским воззрениям, святая Мать-земля

чиста, непорочна, безущербна – эти

признаки она незыблемо хранит сама и переносит на своих чад. В восточнославянской синкретической религии прочно держалось дохристианское представление об очищающей силе исповеди земле. Славяне наделяли её статусом матери, матушки, а порой и мачехи42.