- •Тема 1: химия как наука и её значение в жизни человека

- •Тема 2: периодический закон и периодическая система химических элементов д.И. Менделеева

- •Большие и малые периоды

- •Тема 3: строение атома. Ядерные превращения

- •Тема 4: строение электронной оболочки атомов

- •Тема 5: периодическое изменение свойств химических элементов

- •Оэо по Полингу

- •Тема 6: химическая связь и строение молекул (I часть)

- •Энергии (Есв) и длины (св) галогеноводородных соединений

- •Заключение по материалу «Химическая связь и строение молекул»

- •Тема 8: межмолекулярное взаимодействие

- •Тема 9: основные закономерности протекания химических процессов

- •Тема 10: направленность химических реакций

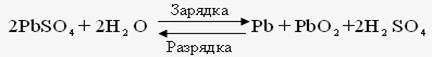

- •Тема 12: электрохимические процессы

- •Тема 13: электролиз

- •Основные понятие и особенности электролиза.

- •Отдельные примеры электролиза растворов и расплавов солей.

- •Применение электролиза

- •Закон Фарадея. Решение задач.

- •Тема 14: химия металлов и электротехнические материалы Металлическое состояние вещества

- •Тема 14: химия металлов и электротехнические материалы Физические свойства металлов

- •Тема 14: химия металлов и электротехнические материалы химические свойства металлов

- •Взаимодействие металлов с кислотами

- •Действие хлороводородной кислоты на металлы

- •Действие серной кислоты на металлы

- •Действие азотной кислоты на металлы

- •Действие щелочей на металлы

- •Действие серной кислоты на металлы

- •Действие азотной кислоты на металлы

- •Действие щелочей на металлы

- •Тема 14: химия металлов и электротехнические материалы способы получения металлов

- •Получение металлов

- •Тема 14: химия металлов и электротехнические материалы зонная теория внутреннего строения металлов

- •I. Теория электронного газа.

- •II. Зонная теория кристаллов.

- •Выводы:

- •Тема 14: химия металлов и электротехнические материалы электротехнические материалы.

- •Сверхпроводники

Тема 9: основные закономерности протекания химических процессов

1. Закон сохранения массы вещества и энергии, как две составные части закона сохранения материи.

2. Внутренняя энергия системы. Энтальпия.

3. Термохимия, термохимические законы.

Закон сохранения массы вещества и энергии, как две составные части закона сохранения материи

В 1748 г. М.В. Ломоносов сформулировал закон сохранения массы веществ, а в 1756 г. экспериментально доказал этот закон. В настоящее время закон сохранения массы веществ формулируется так: «Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции».

![]() Zn +

1/2О2 ZnO

Zn +

1/2О2 ZnO

![]() 6.54

г + 1,60

г 8,14

г

6.54

г + 1,60

г 8,14

г

В 1843г. (почти 100 лет спустя) немецкий физик Мейер, англ. физик Джоуль и нем. физиолог Гельмгольц доказали экспериментально и сформулировали закон сохранения энергии: «Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, но отдельные ее виды могут переходить друг в друга по строго эквивалентным соотношениям».

Например: при зарядке аккумулятора электрическая энергия превращается в химическую, а при разрядке аккумулятора – наоборот, химическая – в электрическую.

До начала ХХ века эти два закона (сохранения массы веществ и энергии) рассматривались отдельно друг от друга. Когда было доказано , что энергия обладает массой (Лебедев, 1900) эти два закона объединили в единый закон природы – закон сохранения материи: общее количество вещества (а вещество – это вид материи) до и после реакции остается неизменным , происходит лишь превращение одной формы материи в другую.

Раздел науки, изучающий переходы энергии из одной формы в другую, от системы к системе, а так же энергетические изменения при разных физических и химических процессах называется – термодинамикой.

Объектом изучения в термодинамике является – система. Системой называется совокупность веществ, находящихся во взаимодействии и обособленных от окружающей среды. Напр., это раствор в колбе, смесь газов в баллоне и др. В зависимости от характера взаимодействия системы с окружающей средой различают: открытые, закрытые и изолированные системы.

1. Открытая система – происходит обмен энергии и вещества с другими системами и окружающей средой.

2. Закрытая система – осуществляется обмен энергией, но не веществом.

3. Изолированная система – обмен энергией и веществом с внешней средой полностью исключён.

Состояние системы характеризуется термодинамическими параметрами T, V, P.

Если процессы происходят при const:

T-изотермический, V-изохорический, P-изобарический.

К важнейшим величинам, характеризующим химические системы, относятся: внутренняя энергия (U), энтальпия (H), энтропия (S), энергия Гиббса(G).

Все эти величины представляют собой функции состояния, т.е. зависят только от состояния системы, но не от способа, которым это состояние достигнуто.

в начало

Внутренняя энергия системы. Энтальпия.

Внутренняя энергия системы – это полная энергия системы, складывающаяся из кинетической и потенциальной энергии частиц системы (это поступательные и вращательные движения молекул, колебательные движения атомов внутри молекул, движение электронов в атоме), кроме потенциальной и кинетической энергии системы в целом. Каждая система имеет внутреннюю энергию (U) , её измерить нельзя. Протекание химической реакции сопровождается изменением внутренней энергии, которая равна

U![]() -U

-U![]() =

=![]() U

U

где (1 – начальное состояние, 2 – конечное состояние).

Теплота, подведенная к системе, расходуется на увеличение внутренней энергии и на совершение работы системы против внешних сил.

Q=![]() U+A (I),

U+A (I),

где А- работа. A=p![]() V

.

V

.

![]() U=Q-A=Q-p

U=Q-A=Q-p![]() V (II).

V (II).

![]() V=V

V=V![]() -

V

-

V![]()

Уравнение (II) выражает первое начало термодинамики, согласно которому: изменение внутренней энергии равно теплоте, сообщенной зак-рытой системой извне, за вычётом работы, произведённой системой против внешних сил.

Первое начало термодинамики является формой выражения закона сохранения энергии.

Химические реакции могут протекать в условиях:

1. Т, V – const (изохорно-изотермический процесс).

![]() =0,

тогда А=0,

а

=0,

тогда А=0,

а![]()

То есть теплота, подведенная к системе идет на изменение внутренней энергии.

2. Т, P – const (изобарно-изотермический процесс).

Q![]() =

=![]() U+A=

U+A=![]() U+p

U+p![]() V= U

V= U![]() – U

– U![]() +p(V

+p(V![]() – V

– V![]() )= U

)= U![]() – U

– U![]() + pV

+ pV![]() – pV

– pV![]() =

(U

=

(U![]() +

+pV

+

+pV![]() )

– ( U

)

– ( U![]() + pV

+ pV![]() )

)

Сумму U+pV называют энтальпией системы и обозначают буквой H: H=U+pV.

Подставив

энтальпию в выражение ![]() ,

имеем

,

имеем ![]() ,

то есть теплота, подведенная

к системе при const давлении,

расходуется наизменение

энтальпии системы.

,

то есть теплота, подведенная

к системе при const давлении,

расходуется наизменение

энтальпии системы.

Энтальпию

измерить нельзя, как и внутреннюю

энергию, но можно найти изменение

энтальпии(![]() H)

при переходе системы из одного состояния

в другое.

H)

при переходе системы из одного состояния

в другое.

Измеряется ![]() H в

стандартных условиях и обозначается

H в

стандартных условиях и обозначается ![]()

![]() кДж/моль.

кДж/моль.

в начало

Термохимия, термохимические законы.

Раздел химии, посвященный количественному изучению тепловых эффектов реакций, называется термохимией.

Химические уравнения, в которых указаны тепловые эффекты, называются термохимическими.

Реакции, идущие с выделением тепла – экзотермические, а с поглощением тепла – эндотермические.

1. В

экзотермических реакциях H![]() > H

> H![]() ,

поэтому H

,

поэтому H![]() –H

–H![]() =

–

=

– ![]() H;

H;

A+B AB + Q (-![]() H).

H).

Например:

Zn(к)+H![]() SO

SO![]() Zn

SO

Zn

SO![]() (ж)

+ H

(ж)

+ H![]() (г)+143,0 кДж;

(г)+143,0 кДж;

![]()

![]() =-143,0 кДж

=-143,0 кДж

2. В

эндотермических реакциях H![]() < H

< H![]() ,

поэтому

,

поэтому

H![]() –H

–H![]() =+

=+![]() H; C+ДA-Q (+

H; C+ДA-Q (+![]() H).

H).

Например: N![]() (г)+О

(г)+О![]() (г) 2NO(г)-180,5

кДж;

(г) 2NO(г)-180,5

кДж;

![]()

![]() =180,5

кДж.

=180,5

кДж.

Особенности термохимических уравнений:

1. В уравнениях допускаются дробные коэффициенты, так как энтальпию относят к одному молю вещества.

2. В уравнениях указываются агрегатные состояния веществ, так как от агрегатного состояния зависит энтальпия реакции.

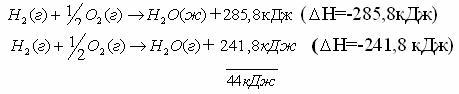

Например:

Разница в 44 кДж – это энтальпия перехода из одного агрегатного состояния в другое.

Изменение энтальпии химической реакции обратно по знаку тепловому эффекту реакции (P –const).

Найдены энтальпии различных процессов: нейтрализации, испарения, образования, сгорания и др.

Тепловой

эффект реакции образования одного моля

вещества из простых веществ в стандартных

условиях называют теплотой

образования илиэнтальпией

образования (![]()

![]() ).

).

Например:

![]()

![]()

![]() =

=![]() .

.

Энтальпию

образования простых веществ, устойчивых

в стандартных условиях, принимают равной нулю ![]()

В основу всех термохимических расчетов положены законы: Лавуазье – Лапласа (1780-1784) и Г.И. Гесса (1840).

Закон Лавуазье – Лапласа гласит: теплота разложения сложного вещества на простые равна теплоте его образования из тех же веществ, взятой с обратным законом.

AB A+B + Q![]() ;

;

A+B AB - Q![]() Q

Q![]() = Q

= Q![]() ; CaO(т)Ca

; CaO(т)Ca![]() (т)+1/2O

(т)+1/2O![]() (г)-635.5

кДж/моль;

(г)-635.5

кДж/моль;

Ca(т)+

1/2O![]() (г)CaО

(т)+635.5 кДж/моль.

(г)CaО

(т)+635.5 кДж/моль.

Закон Гесса является частым случаем закона сохранения энергии: тепловой эффект химической реакции зависит только от начального и конечного состояния веществ и не зависит от промежуточных стадий реакции.

Образование В![]() и

В

и

В![]() возможно:

возможно:

1.

Непосредственно из А![]() и

А

и

А![]() (тепловой

эффект ∆Н

(тепловой

эффект ∆Н![]() ).

).

2. Через промежуточные стадии, тепловые эффекты которых ∆Н1, ∆Н2, ∆Н3.

3. Через промежуточные стадии, тепловые эффекты которых ∆Н4, ∆Н5, ∆Н6.

Согласно

закону: ∆Н![]()

![]() =∆Н1+

∆Н2+∆Н3=∆Н4+∆Н5+∆Н6

=∆Н1+

∆Н2+∆Н3=∆Н4+∆Н5+∆Н6

Например.

Реакцию нейтрализации H![]() SO

SO![]() раствором NaOH можно

проводить:

раствором NaOH можно

проводить:

1. В одну стадию:

![]()

![]() .

.

2. Через промежуточные стадии:

а) ![]()

![]() ;

;

б) ![]()

![]()

![]()

Суммарный тепловой эффект в обоих случаях одинаковый.

В термохимических расчетах большое значение имеют следствия из закона Гесса.

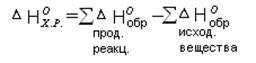

Первое следствие из закона Гесса:

Тепловой эффект химических реакций равен сумме энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ.

Вычисления проводятся с учетом стехиометрических коэффициентов перед веществами в уравнении реакции:

Например.

Вычислить энтальпию данной реакции

![]()

и решить вопрос эндо- или экзотермической является реакция.

Из таблицы берем энтальпии веществ:

![]()

![]()

![]() ;

;

![]()

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Реакция экзотермическая, т.к. ∆Н = -802,2 кДж.

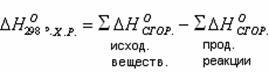

Второе следствие из закона Гесса: тепловой эффект химической реакции равен сумме энтальпий сгорания исходных веществ за вычетом суммы энтальпий сгорания продуктов реакции.

Вычисления проводятся с учетом стехиометрических коэффициентов перед веществами в уравнении реакции:

Энтальпия сгорания – тепловой эффект реакции окисления кислородом элементов, входящих в состав вещества, до образования высших оксидов.

Третье следствие из закона Гесса: тепловой эффект перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое равен разности между энтальпиями в одном и другом агрегатных состояниях. Например:

![]() +

+![]() ;

;

![]() +

+![]()

Разница в 44 КДж/моль – теплота перехода жидкой воды в пар и наоборот.

в начало