- •Вопрос 1. Понятие систем линейных уравнений. Их решения.

- •Вопрос 2.Методы решение систем линейных уравнений.

- •Вопрос 3. Определители 2-го и 3-го порядка

- •Вопрос 4 Определители n-го порядка.

- •Вопрос 5. Понятие минора и алгебраического дополнения.

- •Вопрос 6. N-мерные векторы, операции над ними.

- •Вопрос 7 Понятие эн-мерного векторного пространства. Линейная зависимость вектора.

- •Вопрос 10. Ранг матрицы.

- •Вопрос 8. Определение ранга матрицы

- •Вопрос 9.10.11

- •Вопрос 12.Обратная матрица

- •Вопрос 15. Плоскость. Взаимное расположение плоскостей.

- •Вопрос 16. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.

- •Вопрос 17. Основные понятия и свойства функций

- •Вопрос 18.Понятие элементарной функции и их классификация.

- •Вопрос 19.Числовая последовательность и её пределы.

- •Вопрос 20. Предел функции основные понятия о пределах. Понятие бесконечно малых и бесконечно больших величин

- •Вопрос 24. Правила дифференцирования

- •25. Производная основный элементарных функций. Таблица производных

- •Вопрос 26. Понятие Дифференциала и его свойства. (продолжение вопрос 24)

- •Вопрос 27. Теорема о промежуточном значении.

- •Вопрос28.Применение производной в исследовании функций

- •Вопрос 29:Понятие экстремума функции

- •Вопрос 30. Выпуклые функции.

- •Вопрос 33.

- •Вопрос 34. Экстремумы функций нескольких переменных. (Не весь)

- •Вопрос 36 Методы интегрирования.

- •Вопрос 37. Определенный интеграл Римана, Дарбу, Ньютона-Лейбница, виды интегрируемых функций.

- •Вопрос 39 Несобственные интегралы

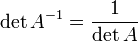

Вопрос 12.Обратная матрица

Обра́тная ма́трица — такая матрицаA−1, при умножении на которую, исходная матрица A даёт в результате единичную матрицуE:

![]()

Квадратная матрицаобратима тогда и только тогда, когда она невырожденная, то есть еёопределительне равен нулю. Для неквадратных матриц ивырожденных матрицобратных матриц не существует. Однако возможно обобщить это понятие и ввестипсевдообратные матрицы, похожие на обратные по многим свойствам.

Свойства обратной матрицы

,

где

,

где  обозначаетопределитель.

обозначаетопределитель. для

любых двух обратимых матриц

для

любых двух обратимых матриц  и

и .

. где

где  обозначает

транспонированную матрицу.

обозначает

транспонированную матрицу. для

любого коэффициента

для

любого коэффициента  .

.Если необходимо решить систему линейных уравнений

,

(b — ненулевой вектор) где

,

(b — ненулевой вектор) где —

искомый вектор, и если

—

искомый вектор, и если существует,

то

существует,

то .

В противном случае либо

размерностьпространстварешений

больше нуля, либо их нет вовсе.

.

В противном случае либо

размерностьпространстварешений

больше нуля, либо их нет вовсе.

Если матрица обратима, то для нахождения обратной матрицы можно воспользоваться одним из следующих способов:

Метод Гаусса—Жордана

Возьмём две матрицы: саму A и единичнуюE. Приведём матрицу A к единичной матрице методом Гаусса—Жордана. После применения каждой операции к первой матрице применим ту же операцию ко второй. Когда приведение первой матрицы к единичному виду будет завершено, вторая матрица окажется равнойA−1.

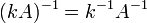

При

использовании метода Гаусса первая

матрица будет умножаться слева на одну

из элементарных матриц ![]() (трансвекциюилидиагональную

матрицус единицами на главной

диагонали, кроме одной позиции):

(трансвекциюилидиагональную

матрицус единицами на главной

диагонали, кроме одной позиции):

![]() .

.

.

.

Вторая

матрица после применения всех операций

станет равна ![]() ,

то есть будет искомой. Сложность

алгоритма —

,

то есть будет искомой. Сложность

алгоритма —![]() .

.

С помощью матрицы алгебраических дополнений

![]()

![]() —транспонированная матрица

алгебраических дополнений;

—транспонированная матрица

алгебраических дополнений;

Полученная матрица A−1 и будет обратной. Сложность алгоритма зависит от сложности алгоритма расчета определителя Odet и равна O(n²)·Odet.

Иначе говоря, обратная матрица равна единице, делённой на определительисходной матрицы и умноженной натранспонированную матрицуалгебраических дополненийэлементов исходной матрицы.

Выбор начального приближения

Проблема

выбора начального приближения ![]() в

рассматриваемых здесь процессах

итерационного обращения матриц не

позволяет относиться к ним как к

самостоятельным универсальным методам,

конкурирующими с прямыми методами

обращения, основанными, например, на

LU-разложении матриц. Имеются некоторые

рекомендации по выбору

в

рассматриваемых здесь процессах

итерационного обращения матриц не

позволяет относиться к ним как к

самостоятельным универсальным методам,

конкурирующими с прямыми методами

обращения, основанными, например, на

LU-разложении матриц. Имеются некоторые

рекомендации по выбору![]() ,

обеспечивающие выполнение

условия

,

обеспечивающие выполнение

условия![]() (спектральный

радиус матрицы меньше единицы), являющегося

необходимым и достаточным для сходимости

процесса. Однако при этом, во-первых,

требуется знать сверху оценку спектра

обращаемой матрицы A либо матрицы

(спектральный

радиус матрицы меньше единицы), являющегося

необходимым и достаточным для сходимости

процесса. Однако при этом, во-первых,

требуется знать сверху оценку спектра

обращаемой матрицы A либо матрицы![]() (а

именно, если A — симметричная

положительно определённая матрица и

(а

именно, если A — симметричная

положительно определённая матрица и![]() ,

то можно взять

,

то можно взять![]() ,

где

,

где![]() ;

если же A — произвольная невырожденная

матрица и

;

если же A — произвольная невырожденная

матрица и![]() ,

то полагают

,

то полагают![]() ,

где также

,

где также![]() ;

можно конечно упростить ситуацию и,

воспользовавшись тем, что

;

можно конечно упростить ситуацию и,

воспользовавшись тем, что![]() ,

положить

,

положить![]() ).

Во-вторых, при таком задании начальной

матрицы нет гарантии, что

).

Во-вторых, при таком задании начальной

матрицы нет гарантии, что![]() будет

малой (возможно, даже окажется

будет

малой (возможно, даже окажется![]() ),

и высокий порядок скорости сходимости

обнаружится далеко не сразу.

),

и высокий порядок скорости сходимости

обнаружится далеко не сразу.

Примеры

Матрица 2х2

![]()

Обращение

матрицы 2х2 возможно только при условии,

что ![]() .

.

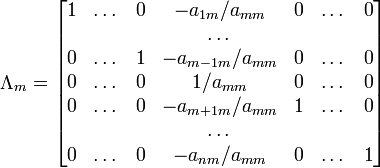

вопрос 13Кривые второго порядка. К кривым второго порядка относятся эллипс, гипербола и парабола. Кривой второго порядка называется линия, определяемая уравнением второй степени относительно текущих декартовых координат. В общем случае Ах2 + 2Вху +Су2 + 2Дх + 2Еу +F = 0, где А, В, С, Д, Е, F – действительные числа и по крайней мере одно из чисел А2+В2+С2≠0.

Эллипс.Эллипсом называется геометрическое место точек в плоскости, сумма расстояний каждой из которых от двух данных точек этой плоскости называется фокусами (постоянная величина).

Каноническое уравнение эллипса:

Х и у принадлежат эллипсу. а – большая полуось эллипса. b – малая полуось эллипса

У эллипса 2 оси симметрии ОХ и ОУ. Оси симметрии эллипса – его оси, точка их пересечения – центр эллипса. Та ось на которой расположены фокусы, называется фокальной осью. Точка пересечения эллипса с осями – вершина эллипса. Коэффициент сжатия (растяжения): ε = с/а – эксцентриситет (характеризует форму эллипса), чем он меньше, тем меньше вытянут эллипс вдоль фокальной оси.

Если центры эллипса находятся не в центре С(α, β)

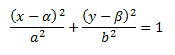

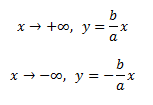

Гипербола. Гиперболой называется геометрическое место точек в плоскости, абсолютная величина разности расстояний, каждое из которых от двух данных точек этой плоскости, называемых фокусами есть величина постоянная , отличная от ноля.

Каноническое уравнение гиперболы

![]()

Гипербола имеет 2 оси симметрии: а – действительная полуось симметрии ,b – мнимая полуось симметрии

Ассимптоты гиперболы:

Парабола. Параболой называется геометрическое место точек в плоскости, равноудаленных от данной точки F, называемой фокусом и данной прямой, называемой директрисой.

Каноническое уравнение параболы: У2=2рх, где р – расстояние от фокуса до директрисы (параметр параболы)

Если

вершина параболы С (α, β), то уравнение

параболы (у-β)2=2р(х-α)

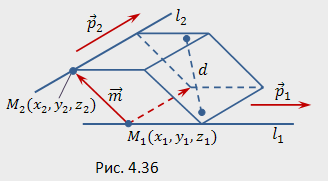

Вопрос

14.Прямая в пространстве. Взаимное

расположение прямых.

Взаимное расположение прямых.

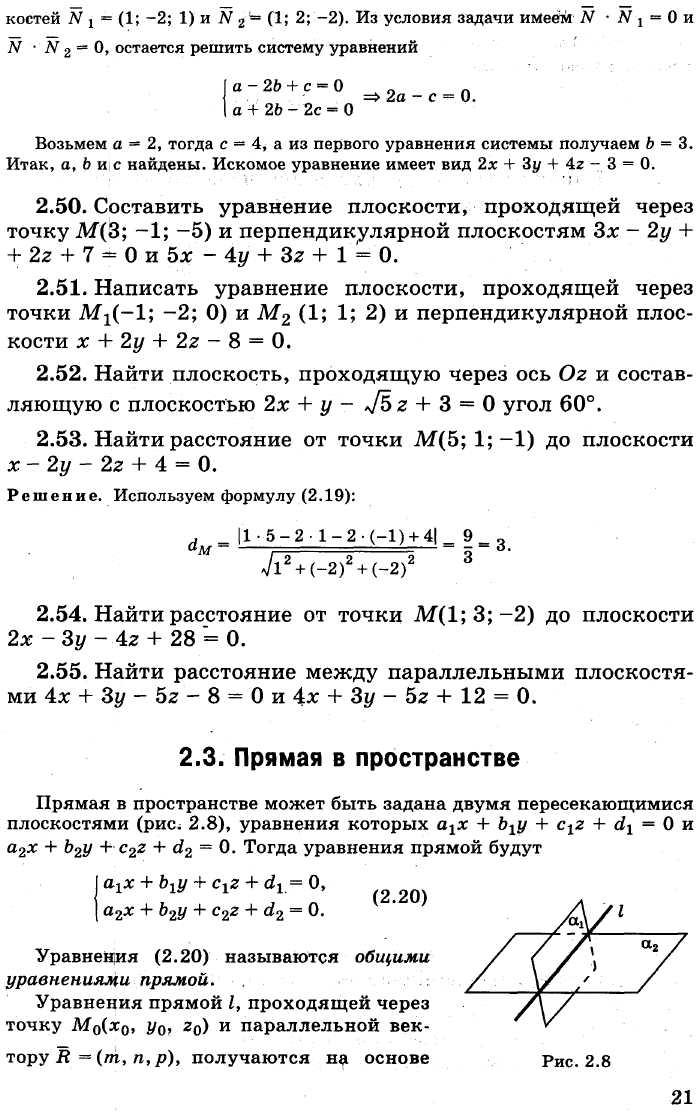

Возможны четыре различных случая расположения двух прямых в пространстве:

– прямые скрещивающиеся, т.е. не лежат в одной плоскости;

– прямые пересекаются, т.е. лежат в одной плоскости и имеют одну общую точку;

– прямые параллельные, т.е. лежат в одной плоскости и не пересекаются;

– прямые совпадают.

Получим признаки этих случаев взаимного расположения прямых, заданных каноническими уравнениями:

где ![]() —

точки, принадлежащие прямым

—

точки, принадлежащие прямым ![]() и

и ![]() соответственно,

a

соответственно,

a ![]()

![]() —

направляющие векторы (рис.4.34). Обозначим

через вектор,

соединяющий заданные точки.

—

направляющие векторы (рис.4.34). Обозначим

через вектор,

соединяющий заданные точки.

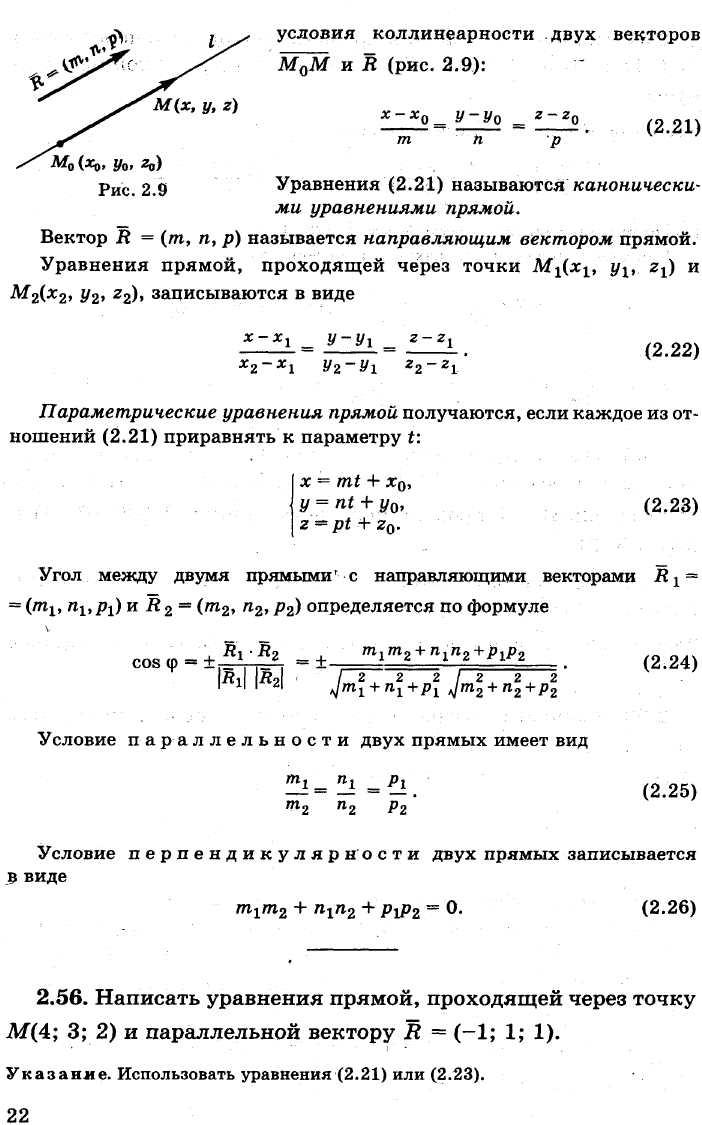

Расстояние между параллельными прямыми.

Найдем

расстояние ![]() между

параллельными прямыми, заданными

каноническими уравнениями (рис.4.35)

между

параллельными прямыми, заданными

каноническими уравнениями (рис.4.35)

где ![]() —

произвольные точки на прямых

—

произвольные точки на прямых ![]() и

и ![]() соответственно,

а координаты направляющих векторов

прямых пропорциональны:

соответственно,

а координаты направляющих векторов

прямых пропорциональны: ![]()

Искомое

расстояние ![]() равно

высоте параллелограмма, построенного

на векторах

равно

высоте параллелограмма, построенного

на векторах![]() и ,

и может быть найдено по формуле (4.35).

и ,

и может быть найдено по формуле (4.35).

Напомним, что расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина их общего перпендикуляра, т.е. кратчайшее расстояние между точками этих прямых.