Краткий курс математического анализа. Том 1

.pdf

§ 10. Производная и дифференциал |

157 |

Поэтому функции |

f (x) |

и |

f1(x) |

|

|

отличаются друг от друга на множи- |

||||||||||||||||||||||||||||

g(x) |

g1(x) |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

ϕ(x) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

тель |

, имеющий в точке x0 предел, равный 1: |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

ψ(x) |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f (x) |

|

= |

|

ϕ(x) |

|

f1(x) , |

|

|

|

|

|

(9.38) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

g(x) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ψ(x) g1(x) |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ϕ(x) |

|

|

|

|

|

lim ϕ(x) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lim |

|

= |

x→x0 |

|

|

= 1. |

|

|

(9.39) |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ψ(x) |

lim ψ(x) |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

x→x0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x→x0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Поэтому |

|

f (x) |

и |

f1(x) |

|

одновременно имеют или нет конечный или |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

g(x) |

g1(x) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

бесконечный предел в точке x0. Если он существует, то |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

lim |

f (x) |

|

= |

|

lim |

|

|

ϕ(x) |

|

lim |

|

f1(x) |

|

|

= |

|

lim |

f1(x) |

. |

||||||||||||||

|

g(x) |

|

|

|

|

|

|

|

|

g1(x) |

|

|

g1(x) |

|||||||||||||||||||||

|

x→x0 |

(9.38) x→x0 ψ(x) |

x→x0 |

|

(9.39) x→x0 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

П р и м е р 6. Найдем lim |

ln(1 + x) |

. Поскольку |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x→x0 |

|

sin 2x |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

то |

|

|

|

ln(1 + x) x, |

|

|

sin 2x 2x, |

x → 0, |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

lim |

ln(1 + x) |

= lim |

|

x |

= |

1 |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

x→x0 |

|

sin 2x |

|

|

|

|

x→x0 2x |

2 |

|

|

|

|||||||||||||||

З а м е ч а н и е 2. Понятия функции, ограниченной по сравнению с другой функцией, функций одного порядка, функций, эквивалентных между собой, функции, бесконечно малой по сравнению с другой функцией, переносятся и на случай комплекснозначных функций комплексного аргумента. Все сформулированные выше определения остаются по форме прежними, только аргумент и значения рассматриваемых функций могут принимать комплексные значения и предел понимания в смысле предела функций комплексного переменного (см. п. 6.14).

Остаются верными и аналоги теорем 1 и 2. Правда, многие из данных выше примеров нуждаются в определениях рассматриваемых в них функций (синуса, косинуса и т.д.) для комплексных значений аргумента; к этому мы вернемся в п. 41.4.

§10. Производная и дифференциал

10.1.Определение производной. Пусть функция y = f (x)

задана в окрестности U (x0) точки x0 R, x U (x0) и, следовательно,

функция

f (x) − f (x0)

x − x0

◦

определена на проколотой окрестности U (x0).

158Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Оп р е д е л е н и е 1. Если существует предел

lim |

f (x) − f (x0) |

, |

x→x0 |

x − x0 |

|

то он называется производной функции f в точке x0

ся f (x0).

Таким образом,

f (x0) def= lim f (x) − f (x0) .

x→x0

и обозначает-

(10.1)

Образно говоря, это равенство означает, что производная f (x0) функции y = f (x) в точке x0 равна скорости изменения переменной y относительно переменной x в указанной точке.

Если положить x = x − x0, y = f (x) − f (x0) = f (x0 + x) − − f (x0), не писать аргумент и обозначить производную через y , то

получим определение (10.1) в виде

y = lim |

y . |

(10.2) |

0 |

x |

|

x→ |

|

|

Иногда производная обозначается не только штрихом, но еще указывается в виде нижнего индекса переменная, по которой берется

производная, т. е. пишут yx, а также просто yx.

Если предел (10.1) равен ∞, +∞ и −∞, то производная f (x0) называется бесконечной.

Всегда, когда говорится о существовании производной (конечной или бесконечной) в некоторой точке, подразумевается (согласно определению производной), что функция определена в какой-то окрестности рассматриваемой точки.

Под производной всегда понимается конечная производная: в случае, когда допускаются бесконечные производные (определенного знака или знаконеопределенные), это специально оговаривается.

Если функция f определена на некотором отрезке [a, b], то под ее

производной в точках x0 = a и x0 = b обычно понимается соответст- |

||||||

венно предел справа или слева отношения |

f (x) − f (x0) |

при |

x |

→ |

x |

. |

x − x0 |

|

0 |

|

|||

Эти пределы называют также производными соответственно справа и слева.

Операция вычисления производной функции называется операци-

ей дифференцирования. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

П р и м е р ы. 1. |

y = c |

— |

постоянная функция. Имеем |

y = c |

− |

c = |

||||||||||

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

|||||||

= 0, следовательно, y = |

lim |

|

|

|

= 0, т. е. c = 0. |

|

|

|

||||||||

0 x |

|

|

|

|||||||||||||

2. y = sin x. Имеем |

x→ |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

− |

|

|

|

= cos x + 2x |

|

|

|

|

|||||||

|

x |

= |

sin(x + |

x |

sin x |

x/2 |

, |

|

|

|||||||

|

y |

|

x) |

|

|

|

|

sin(Δx/2) |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

§ 10. Производная и дифференциал |

159 |

поэтому |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

y |

= |

lim |

y |

= |

lim |

cos x + |

x |

lim |

sin(Δx/2) |

= cos x, |

||

x |

2 |

x/2 |

||||||||||

|

x→0 |

|

x→0 |

|

x→0 |

(9.1) |

||||||

т. е. (sin x) = cos x.

Аналогично,

(cos x) = − sin x.

3. y = ax, a > 0. Имеем

|

y |

= |

ax+Δx − ax |

= ax a x − 1 |

, |

||||

|

x |

||||||||

|

|

|

|

x |

|

|

x |

|

|

поэтому |

|

y |

|

|

|

a x − 1 |

|

|

|

y = lim |

|

= ax |

lim |

|

= |

ax ln a. |

|||

|

x |

||||||||

x 0 |

|

|

x 0 |

|

x |

(9.16) |

|||

|

→ |

|

|

|

→ |

|

|

||

Таким образом, (ax) = ax ln a, в частности (ex) = ex.

10.2. Дифференциал функции.

О п р е д е л е н и е 2. Функция y = f (x), заданная в некоторой окрестности U (x0) точки x0 R, называется дифференцируемой в этой точке, если ее приращение

y = f (x0 + x) − f (x0), |

x = x − x0, |

|

представимо в этой окрестности в виде |

|

|

y = A x + o(Δx), |

x → 0, |

(10.3) |

где A — постоянная.

Линейная функция A x (аргумента x) называется дифференциалом функции f в точке x0 и обозначается df (x0) или, короче, dy.

Таким образом,

y = dy + o(Δx), |

x → 0, |

(10.4) |

dy = A |

x. |

(10.5) |

Так как при A = 0 имеет место равенство (двустороннее) |

||

o(Δx) = o(A x), |

|

|

то из соотношения (10.3) при A = 0 |

следует, что |

y = dy + o(dy), |

x → 0, т. е. что функции y и dy переменной x эквивалентны при x → 0 (см. теорему 1 в п. 9.3), причем, dy — линейная функция аргумента x, а y, вообще говоря, — функция более сложной структуры. Для симметрии записи приращение независимого переменного x

def |

|

|

обозначается dx, т. е. dx = |

x. Поэтому формулу (10.5) можно запи- |

|

сать в виде |

dy = A dx. |

(10.6) |

|

||

160 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Вспомнив определение o(Δx) (см. определение 3 в п. 9.2), условие (10.3) можно переписать в виде

y = A |

x + ε(Δx)Δx, |

(10.7) |

lim |

ε(Δx) = 0. |

(10.8) |

x→0 |

|

|

В равенстве y − A x = ε(Δx)Δx функция ε(Δx) определена для тех x, для которых определены функции y − A x и x в формуле (10.3) (см. определение 2 в п. 9.2), т. е. для всех таких x, что x0 + x U (x0) (см. определение 2), в частности для x = 0. Именно по множеству таких x и существует предел (10.8), а так как точка

x = 0 принадлежит этому множеству, то функция ε(Δx) непрерывна

в этой точке (см. п. 6.2), и, следовательно, в силу (10.8) имеем |

|

ε(0) = 0. |

(10.9) |

Те о р е м а 1. Функция дифференцируема в некоторой |

точке |

f (x0) = A. |

(10.12) |

в том и только том случае, когда она в этой точке имеет конечную |

|

производную. |

|

1) Пусть у функции f существует конечная производная f (x0),

т. е. существует конечный предел lim |

y |

= f (x0). Это равносильно |

||||||

x |

||||||||

тому, что |

0 |

|

|

|||||

|

y |

x→ |

|

|

|

|||

|

|

|

= f (x0) + ε(Δx), |

(10.10) |

||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

x |

|

|

|

||

где |

lim |

ε(Δx) = 0 (левая часть формулы (10.10) не определена |

||||||

при |

x→0, x=0 |

|

|

|

|

|

|

|

x = 0, следовательно, и функция ε(Δx) не определена при x = |

||||||||

= 0). Поэтому |

y = f (x0)Δx + ε(Δx)Δx. |

|

||||||

|

|

|

||||||

Доопределив функцию ε(Δx) нулем в точке x = 0, |

т. е. положив |

|||||||

ε(0) = 0, получим |

|

|

|

|||||

|

|

ε(Δx)Δx = o(Δx), |

|

x → 0, |

|

|||

и, следовательно, |

|

|

|

|||||

|

|

y = f (x0)Δx + o(Δx), |

x → 0. |

(10.11) |

||||

Это и есть условие (10.3) дифференцируемости функции f в точке x0, причем

2) Пусть теперь, наоборот, функция f дифференцируема в точке x0, т. е. выполняется условие (10.3), или, что то же самое, условия

(10.7), (10.8). Тогда при x = 0 будем иметь xy = A + ε(Δx), откуда

lim |

y |

= A, |

|

||

x→0 |

x (10.8) |

|

§ 10. Производная и дифференциал |

161 |

т. е. в точке x0 у функции f существует производная, причем имеет место равенство (10.12).

З а м е ч а н и е 1. Из формул (10.6) и (10.12) следует, что дифференциал dy функции y = f (x) записывается в виде

dy = f (x0)dx, |

(10.13) |

|

а производная — в виде |

dy . |

|

f (x0) = |

(10.14) |

|

|

dx |

|

Те о р е м а 2. Если функция дифференцируема в некоторой точке, то она и непрерывна в этой точке.

Если функция f дифференцируема в точке x0, т. е. в этой точке выполня-

ется условие (10.7), (10.8), то из него сразу следует, что

lim y = 0,

x→0

а это и означает непрерывность функции f в точке x0.

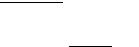

З а м е ч а н и е 2. Существуют функции, непрерывные в некоторой точке,

но не дифференцируемые. Например, функция y = |x| непрерыв-

на в точке x = 0, ибо в этой точке |

y = | |

x| (рис. 73), и потому |

|||||||||||||

lim |

y = lim |

x |

| |

= 0. |

Однако |

|

|

|

|

|

|

|

|||

x 0 |

x 0 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

→ |

→ |

|

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

y |

|

|

|

|

lim |

|

= |

1, |

lim |

|

|

1, |

||||||

|

|

|

x |

0 |

|

x |

|||||||||

|

|

x |

+0 |

|

|

x |

→− |

|

= − |

||||||

|

|

|

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

и, следовательно, предел отношения |

xy |

при |

x → 0 не существует. |

||||||||||||

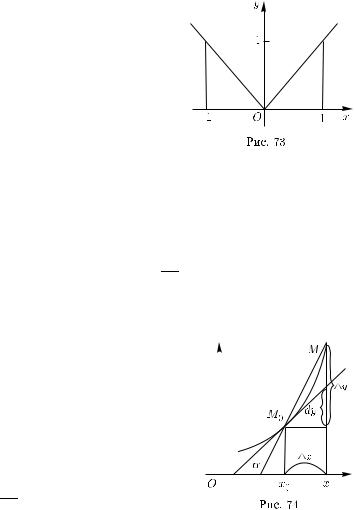

10.3. Геометрический смысл производной и дифферен-

циала. Пусть функция f определена в некоторой окрестности U (x0) |

||

точки x0, непрерывна в этой |

точке, y0 = f (x0) и M0 = (x0, y0) |

|

(рис. 74). Зафиксируем произвольно при- |

||

ращение аргумента x, лишь |

бы x0 + |

|

+ x U (x0), и пусть |

|

|

y = f (x0 + x) − f (x0), |

|

|

M = (x0 + x, y0 + y). |

|

|

Уравнение прямой, проходящей через |

|

|

точки M0 и M , — она называется секущей |

|

|

(графика функции f ) — имеет вид |

|

|

y = xy (x − x0) + y0. |

(10.15) |

|

|

||

6 Л. Д. Кудрявцев

162 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Подчеркнем, что здесь x фиксировано, а x и y — текущие координаты точек прямой.

Если задано семейство прямых уравнениями

a(t)x + b(t)y + c(t) = 0, |

(10.16) |

где t — параметр (в случае уравнения (10.15) параметром служит x), и существуют конечные пределы

lim a(t) = a0, |

lim b(t) = b0, |

lim c(t) = c0, |

t→t0 |

t→t0 |

t→t0 |

то говорят, что прямые (10.16) стремятся при t → t0 к предельному положению — к прямой, уравнением которой является уравнение

a0x + b0y + c0 = 0.

Для того чтобы секущая (10.15) при x → 0 стремилась к предельному положению, отличному от вертикальной прямой, необхо-

димо и достаточно, чтобы существовал конечный предел lim |

y |

, |

|

x |

|||

0 |

|

||

x→ |

|

|

т. е. чтобы существовала конечная производная. При этом уравнение предельного положения секущей, которое называется касательной

к графику функции f в точке M0, имеет вид

y = f (x0)(x − x0) + y0. |

(10.17) |

Отметим, что из непрерывности функции f в точке x0 следует, что

lim |

0 |

y = |

0, |

а поскольку |M0M | = |

x |

2 |

+ |

y |

2 |

, |

то и |

lim |

|M0M | = |

|||||

x |

→ |

|

|

|

|

x 0 |

||||||||||||

= |

|

|

|

|

M |

|

точке M |

|

|

|

|

|

→ |

|

||||

0, |

|

т. е. точка |

«стремится к |

» по графику функции f. |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Вспомнив геометрический смысл коэффициента при x − x0 в урав-

нении (10.17), получим

f (x0) = tg α,

где α — угол наклона касательной к оси Ox (см. рис. 74). Обозначим ординату касательной через yкас; тогда, положив x −

− x0 = x, запишем уравнение касательной (10.17) в виде yкас − y0 = f (x0)Δx.

В правой части этого равенства стоит дифференциал dy функции f в точке x0. Таким образом,

dy = yкас − y0 |

(10.18) |

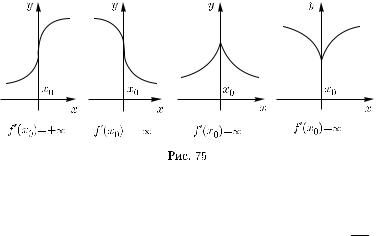

—дифференциал функции равен приращению ординаты касательной. Рассмотрим случай бесконечной производной

f (x0) = ∞. |

(10.19) |

§ 10. Производная и дифференциал |

163 |

Из уравнения секущей (10.15) имеем

|

y |

= x − x0 + |

|

y0 |

|||

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

y |

|

|

y |

|

||

|

x |

|

|

x |

|||

Переходя здесь к пределу при x → 0, в случае выполнения условия (10.19) получим уравнение предельного положения секущей, т. е. касательной к графику функции f в точке x0, в виде

x = x0, |

(10.20) |

т. е. касательная в этом случае является вертикальной прямой, проходящей через точку x0 оси абсцисс (рис. 75).

10.4. Физический смысл производной и дифференциала.

Пусть значения y функции f и ее аргумент x являются некоторыми физическими величинами, причем аргумент x меняется на неко-

тором промежутке, например на отрезке [a, b]. Отношение y , где

x = x − x0, x0 [a, b], x [a, b], |

y = f (x0 + |

x |

x) − f (x0), называется |

средней скоростью изменения переменной y относительно перемен-

ной x на отрезке с концами x0 |

и x0 + x, а предел |

||

lim |

y |

= f (x0) |

|

x |

|||

0 |

|

||

x→ |

|

|

|

— скоростью изменения переменной y относительно переменной x

в точке x0. В случае существования этой скорости (т. е. в случае существования производной функции f в точке x0) приращение y переменной y имеет вид

y = f (x0)Δx + o(Δx), x → 0.

Это означает, что приращение y линейно зависит от приращения x переменной x с точностью до бесконечно малой более высокого порядка, чем x.

Иначе говоря, существование скорости означает, что в малом физический процесс, описываемый функцией f , протекает почти

6*

164 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

линейно. Этим обстоятельством и объясняется широкое применение дифференциального исчисления при изучении самых разнообразных

явлений.

П р и м е р ы. 1. Если s = s(t) — длина пути, проходимого материальной точкой за время t, отсчитываемое от некоторого момента времени

t0, s = s(t + t) − s(t) (рис. 76), то |

|

s |

назы- |

||

|

t |

||||

вается в физике величиной средней скорости |

|||||

движения за промежуток времени |

t, начиная |

||||

с момента времени t, и обозначается vср = |

s |

. |

|||

|

|||||

t

Предел же lim vср = v называется величиной

t→0

мгновенной скорости движения в момент времени t. Таким образом, v = dsdt .

Дифференциал ds = v t равен пути, который прошла бы рассмат-

риваемая точка за промежуток времени t, начиная с момента t, если бы движение на этом участке пути было равномерно со скоростью v. Этот путь отличается от истинного пути s на бесконечно малую более высокого порядка, чем t: s = ds + o(Δt),

2. Если q = q(t) — количество электричества, протекающего через поперечное сечение проводника в момент времени t, то q = = q(t + t) − q(t) равно количеству электричества, протекающего через указанное сечение за промежуток времени от момента t до мо-

мента t + |

t. Отношение |

|

q |

называется средней силой тока за ука- |

|

|

|||

|

|

|

t |

|

занный промежуток времени длительностью t и обозначается Iср. |

||||

Предел же |

lim Iср = I |

называется силой тока в данный момент |

||

|

t→0 |

|

|

dq |

времени t. Таким образом, I = dt .

Дифференциал dq = I t равен количеству электричества, которое

бы протекло через поперечное сечение проводника за промежуток времени t, если бы сила тока была постоянной и равной силе тока в момент времени t. Как всегда, q − dq = o(Δt),

10.5. Свойства производных, связанные с арифметическими действиями над функциями.

Те о р е м а 3. Если функции y1 = f1(x) и y2 = f2(x) заданы в окрестности точки x0 R, а в самой точке x0 имеют конечные

производные, то функции λ1f1(x) + λ2f2(x), λ1 R, λ2 R, f1(x)f2(x),

|

f2(x0) = 0 и функции |

f1 |

(x) |

|

|

а в случае |

|

|

также имеют в точке x0 |

||

f2 |

(x) |

||||

конечные производные; при этом имеют место формулы |

|

||||

|

(λ1y1 + λ2y2) = λ1y1 + λ2y2, |

(10.21) |

|||

|

(y1y2) = y1y2 + y1y2, |

(10.22) |

|||

§ 10. Производная и дифференциал |

165 |

|

y1 |

|

= |

y1y2 − y1y2 |

(10.23) |

|

y2 |

|

|||||

|

y22 |

|

||||

(в формулах (10.21)–(10.23) значения всех функций взяты при x = x0).

Прежде всего заметим, что в силу условий теоремы в точке x0 существуют конечные пределы

|

lim |

|

y1 |

|

= y |

, |

|

lim |

y2 |

= y . |

|

||||||

|

|

|

x |

|

|||||||||||||

0 |

|

|

x |

1 |

|

0 |

2 |

|

|||||||||

|

x→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x→ |

|

|

|

|||

Докажем теперь последовательно формулы (10.21)–(10.23). |

|

||||||||||||||||

1) Пусть y = λ1y1 + λ2y2; |

тогда |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

y = (λ1(y1 + y1) + λ2(y2 + y2)) − (λ1y1 + λ2y2) = λ1 y1 + λ2 y2 |

|||||||||||||||||

и, следовательно, |

|

y |

|

|

|

|

|

y1 |

|

|

|

y2 . |

|

|

|||

|

|

|

|

|

= λ1 |

|

|

+ λ2 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

x |

|

|

||||

Перейдя здесь к пределу при x → 0, получим формулу (10.21). |

|||||||||||||||||

2) Пусть y = y1y2; тогда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

y = (y1 + y1)(y2 + y2) − y1y2 = y2 y1 + y1 y2 + y1 y2, |

|||||||||||||||||

откуда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

y |

= |

|

y1 |

|

y2 + y1 |

|

y2 |

+ |

y1 |

y2. |

(10.24) |

|||||

|

|

|

|

x |

|

x |

|||||||||||

|

x |

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|||||||

Заметив, что в силу непрерывности функции f2 в точке x0 выпол- |

||||||

няется условие lim y2 = 0, и, перейдя в равенстве (10.24) к пределу |

||||||

x→0 |

|

|

|

|

|

|

при x → 0, получим формулу (10.22). |

|

|||||

3. Пусть f2(x0) = 0 и y = y1/y2; |

тогда |

|

||||

y = y1 + y1 |

− |

y1 |

= y2 y1 − y1 y2 |

, |

||

|

y2 + y2 |

y2 |

|

y2(y2 + y2) |

|

|

следовательно,

y= y1 y2 − y1

x x . x y2(y2 + y2)y2

Перейдя здесь к пределу при x → 0, получим формулу (10.23). Отметим, что из формулы (10.21) при y2 = 0 (так же, как и из

формулы (10.22), когда функция y2 равна постоянной, а поэтому y2 = 0) следует, что постоянную можно выносить из-под знака дифференцирования, т. е.

(λy) = λy , λ |

. |

|

R |

166Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Пр и м е р. Вычислим производную функции tg x. Применяя формулу (10.23), получим

(tg x) = |

sin x |

= |

cos |

2 x + sin2 x |

1 |

|

||||||

|

|

|

= |

|

. |

|||||||

cos x |

|

|

cos2 x |

cos2 x |

||||||||

Итак, |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

(tg x) = |

|

|

|

. |

(10.25) |

||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

cos |

2 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|||

Аналогично вычисляется |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(ctg x) = |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|||

|

−sin2 x . |

|

|

|

||||||||

З а м е ч а н и е. Поскольку dy = y dx, то, умножая формулы (10.21)–(10.23) на dx, получим

d(λ1y1 + λ2y2) = λ1 dy1 + λ2 dy2, d(y1y2) = y2 dy1 + y1 dy2,

d |

y1 |

= |

y2 dy1 − y1 dy2 |

. |

|

y2 |

|

y22 |

|

10.6. Производная обратной функции.

Те о р е м а 4. Если функция f непрерывна и строго монотонна в окрестности точки x0 и имеет в точке x0 производную f (x0) = 0, то обратная функция f −1 имеет производную в точке y0 = f (x0) и

df |

−1(y0) |

= |

1 |

. |

(10.26) |

|

dy |

df (x0) |

|||

|

|

|

|

dx

Пусть функция f строго монотонна и непрерывна в окрестности U = U (x0) точки x0; тогда обратная функция f −1 строго монотонна и непрерывна на интервале V = f (U ) (см. теорему 4 п. 7.3). Поэтому

если |

|

x = x |

− |

x |

, |

|

|

y = y |

− |

y , |

то для функции |

|

y = f (x) имеет место |

||||||||||||||||||||||||

|

y = 0 |

0 |

|

= 0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

1 |

(y) |

|

|

|||||||||||||||||||||

lim |

|

и |

y |

при |

x |

= 0, |

а для функции |

x = f − |

— соот- |

||||||||||||||||||||||||||||

x 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

→ |

|

|

lim |

|

|

x = 0 |

и |

|

x = 0 |

при |

y = 0. |

Заметив это, вычислим |

|||||||||||||||||||||||||

ветственно |

y |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

производную обратной функции следующим образом: |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

dx |

|

= |

lim |

|

|

|

x |

= |

lim |

|

|

1 |

|

|

= |

|

1 |

|

|

= |

1 |

|

|

. |

(10.27) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

dy |

|

y=y0 |

y 0 |

|

|

y |

|

|

x 0 |

|

y |

|

|

|

|

|

y |

|

|

|

dy |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

→ |

|

|

|

|

|

|

|

→ |

|

x |

|

|

x |

|

0 |

x |

|

|

|

dx |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lim |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

x=x0 |

|

|

|

|

||

|

З а м е ч а н и е. Если функция f непрерывна и |

строго монотонна |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

в окрестности точки x0 |

и существует f (x0) = 0, то обратная функ- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ция f −1 имеет в точке y0 = f (x0) бесконечную производную |

df |

−1(y0) |

= |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

dx |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

= ∞. Это сразу следует из соотношения (10.27). |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

П р и м е р ы. 1. Если

y = arcsin x, −1 x 1, −π2 y π2 , x = sin y,