- •Физико-химические свойства белков

- •Первичная структура

- •Вторичная структура белков

- •Третичная структура белков

- •22) Сахароза. Строение. Способы получения. Свойства.

- •27) Углеводы как природно-сырьевой источник.

- •28) Невосстанавливающие углеводы. Особенности строения.

- •29) Изомерия моносахаридов.

- •30) Явление таутомерии и мутаротации у моносахаридов.

- •31) Олигосахариды.

- •32) Гликозидная связь в структуре углеводов и их производных.

- •10.4. Сложные липиды

- •10.4.1. Фосфолипиды

- •10.4.2. Сфинголипиды

- •10.4.3. Гликолипиды

- •10.4. Сложные липиды

- •10.4.1. Фосфолипиды

- •10.4.2. Сфинголипиды

- •10.4.3. Гликолипиды

22) Сахароза. Строение. Способы получения. Свойства.

Неосстанавливающие дисахариды:

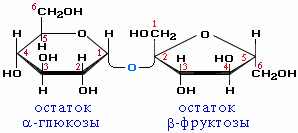

Сахароза- α-глюкопиранозил -(1-2) -β-фруктофуранозид - наиболее распространенный дисахарид - состоит из остатков α-D-глюкозы и β-D-фруктозы:

лиза сахарозы знака удельного вращения, гидролиз получил название инверсии. Отсюда образующаяся в процессе гидролиза смесь равных количеств D-глюкозы иD-фруктозы называется инвертным сахаром (снова пчелиного меда).

В отличие от других дисахаридов сахароза восстанавливающими свойствами не обладает,так как не имеет свободного полуацетального гидроксила.

Сахароза содержится в соке многих растений: в свекле (до 27%) и тростнике (14-26%), и в меньшем количестве в соке клена, березы, пальмы. Сахарозу часто называют тростниковым или свекловичным сахаром, она является важнейшим пищевым продуктом, в фармации применяется для приготовления порошков, сиропов, микстур. Бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворяется в воде имеет сладкий вкус. Растворы не мутаротируют и не проявляют восстановительных свойств.

23) Восстанавливающие и невосстанавливающие углеводы.

В зависимости от способа образования гликозидной связи, дисахариды разделяют на 2 группы восстанавливающие и Невосстанавливающие.

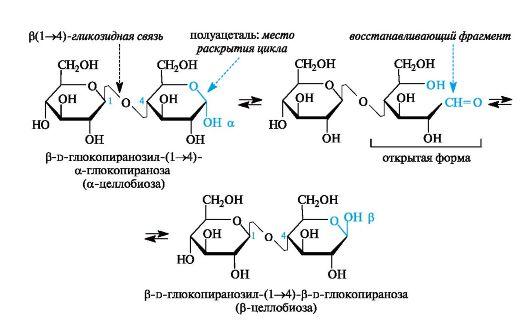

В восстанавливающих гликозидная связь образуется за счет полуацетальной (гликозидной) гидроксильной группы одного и любой спиртовой гидроксильной группы другого моносахарида. При этом в молекуле остается 1 свободная полуацетальная гидроксильная группа, вследствие чего дисахарид сохраняет способность к цикло-оксо-таутомерии, и следовательно обладает восстанавливающими свойствами. В свежеприготовленных растворах таких дисахаридов наблюдается явление мутаротации. Восстанавливающие дисахариды: мальтоза, целлобиоза, лактоза.

В молекулах невосстанавливающих дисахаридов гликозидная связь образуется за счет полуацетальных гидроксильных групп обоих моносахаридов. Такие дисахариды не имеют в своем составе свободного полуацетольного гидроксила, поэтому в растворах они существует только в циклической форме их растворы не мутаротируют и не обладают восстанавливающими свойствами. Невосстанавливающие дисахариды не дают реакций по альдегидной группе и гликозидному гидроксилу. Они способны лишь к образованию простых и сложных эфиров. Представителями невосстанавливающих дисахаридов являются : сахароза, трегалоза.

24) Целлобиоза. Строение. Способы получения. Свойства.

Целлобиоза, как и мальтоза, состоит из двух остатков D-глюкозы, но в отличие от мальтозы это β-глюкопиранозил -(1-4)-β-глюкопираноза:

Она также как и мальтоза, легко окисляется и является хорошим восстановителем, широко распространена в растительном мире: в прорастающих семенах, косточках абрикосов, соке деревьев. Образуется при ферментативномгидролизе клетчатки (целлюлозы), из которой состоят оболочки растительных клеток. Целлобиоза является восстанавливающим дисахаридом. Как и многоатомные спирты, дисахариды вступают в реакции алкилирования и ацилирования. Ее растворы проявляют мутаротацию:

(см. рис. где номенклатура), дают положительную реакцию с реактивом Толленса и Фелинга.При ее окислении образуется целлобионовая кислота.Бесцветное кристаллическое вещество, легко растворяется в воде. Не расщепляется в организме человека -не продукт питания!

25) Дезоксирибоза, рибоза в составе нуклеиновых кислот.

Строение нуклеиновых кислот можно установить, анализируя продукты их гидролиза. При полном гидролизе нуклеиновых кислот образуется смесь пиримидиновых и пуриновых оснований, моносахарид (β-рибоза или β-дезоксирибоза ) и фосфорная кислота. Это означает, что нуклеиновые кислоты построены из фрагментов этих веществ.

Название рибоза (от лат. Rib – ребро, скрепка) имеет окончание – оза, что указывает на принадлежность к классу сахаров (например, глюкоза, фруктоза). У второго соединения нет группы ОН (окси-группа), которая в рибозе отмечена красным цветом. В связи с этим втрое соединение называют дезоксирибозой, т.е., рибоза, лишенная окси-группы.

β-рибоза β-дезоксирибоза

Полимерная цепь, построенная из фрагментов рибозы и фосфорной кислоты, представляет собой основу одной из нуклеиновых кислот – рибонуклеиновой кислоты (РНК). Термин «кислота» в названии этого соединения употреблен потому, что одна из кислотных групп ОН фосфорной кислоты остается незамещенной, что придает всему соединению слабокислый характер. Если вместо рибозы в образовании полимерной цепи участвует дезоксирибоза, то образуется дезоксирибонуклеиновая кислота, для которой повсеместно принято широко известное сокращение ДНК.

В живых организмах в зависимости от природы углевода, входящео в состав нуклеотидов, нуклеиновые кислоты разделяют на 2 вида: дезоксирибонуклеиновые ксилоты (ДНК), содержажщие углевод 2 дезокси-D-рибозу и рибонуклеиновые кислоты (РНК) – D-рибоза.

ДНК представлена чрезвычайно длинными полимерными цепями, состоящими из многих тысяч соединенных друг с другом мономерных единиц – дезоксирибонуклеотидов 4-х разных типов, обр-щих хар-ные особенности. Функции ДНК: хранитель ген-ой информации, необходимой для синтеза белков, регулирует биосинтез компонентов кл. и тканей, обеспечивает индивидуальность каждого организма.

РНК – длинные полимерные цепи, состоящие из соед-ых др. с другом мономерных единиц- рибонуклеотидов. В зависимости от выполняемой функции и молекулярной массы выделяют следующие типы РНК информационная или матричная (мРНК), транспортная (тРНК) и рибосомная (рРНК). Разные рРНК различаются по молекулярной массе.

26) Моносахариды: физико-химические свойства.

Моносахариды – это многоатомные альдегидо- и кетоспирты. По наличию альдегидной и кетонной группы их делят на альдозы и кетозы. Следовательно, моносахаридыявляется полигидроксикарбонильными соединениями. По числу атомов углерода в молекуле моносахариды делятся на триозы, тетрозы, пентозы, гексозы и т.д. Кетогексоза – сахар, имеющий кетонную группу и 6 атомов углерода. В природе распространены почти исключительнопентозы и гексозы, однако редко встречающиеся гептозы, нонозы и другие также играют важную роль в биологических процессах.Все простые углеводы - кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде и имеющие сладкий вкус.

Физические свойства: Моносахариды – твердые гигроскопичные в-ва, легко растворимые в воде, трудно растворимые в этаноле и практически нерастворимые в диэтиловом эфире, бензоле, диоксане. Значительная часть явл. Кристаллическими вещ-ами. Водные р-ры имеют сладкий вкус и нейтральную реакцию. В растворах молекулы сильно сольватированы, что приводит к образованию вязких сиропов из которых процесс кристаллизации замедляется( установление таутомерных форм равновесия с низкой концентрацией таутомера). Кристаллы многих моносахаридов состоят из молекул в пиранозной форме. Р-ры моносахаридов оптически активны.

Химические свойства:

Моносахариды вступают во многие химические реакции, характерные для содержащихся в них функциональных групп. Как спирты они могут быть превращены в эфиры, реагируют с кислотами и их производными с образованием сложных эфиров. Как соединения, содержащие карбонильную группу, они могут легко окисляться и восстанавливаться, вступать в реакции нуклеофильного присоединения.

Реакции с участием карбонильной группы:

Хотя ациклическая форма моносахаридов присутствует и в кристаллическом состоянии, и в растворах в незначительных количествах они проявляют все свойства, присущие альдегидам (в альдозах)иликетонам (в кетозах). Так, по альдегидной группе для них характерны реакцииокисления и восстановления, присоединения спиртов с образованием полуацеталейи др.

1. Окисление моносахаридов.При обработке альдоз слабыми окислителями, альдегидная группа превращается в карбоксильную - образуются альдоновые кислоты. В качестве примера можно привести D-глюконовую (1) и D-галактоновую (2) кислоты, образующиеся соответственно из D-глюкозы и D-галактозы:

2. Восстановление моносахаридов. Моносахариды под действием соответствующих ферментов легко гидрируются по связи С=О с образованием многоатомных спиртов (сахароспирты). Из D-глюкозы получается сорбит, из Д-маннозы - маннит. Восстановление D-фруктозы приводит к образованию эквимолярной смеси эпимеров - D-маннита и D-сорбита, так как в результате гидрирования второй атом углерода становится асимметричным:

Реакции с участием гидроксильных групп:

Моносахариды как в кристаллическим состоянии, так и в растворе в основном существуют в полуацетальных (циклических формах). Полуацетальный (гликозидный) гидроксил отличается большей реакционной способностью, чем другие гидроксильные группы и может замещаться на различные группы в реакциях со спиртами и фенолами (простые эфиры), карбоновыми кислотами (сложные эфиры).

Например, при реакции метанола с β-D-глюкопиранозой в присутствии неорганических кислот образуется метил -β-D-глюкопиранозид:

|

β-Д-глюкопираноза |

метил-β-Д-глюкопиранозид |

Исключительно важную роль в обмене веществ играют фосфорнокислые эфиры моносахаридов, образующиеся при взаимодействии с фосфорной кислотой.

При действии на β-D-глюкопиранозу уксусной кислоты получается ацетил-β-D-глюкопиранозид:

|

β-Д-глюкопираноза |

ацетил-β-Д-глюкопиранозид |

Ацилированию и алкилированию могут подвергаться и остальные гидроксильные группы моносахаридов, но в более жестких условиях.