- •Содержание

- •Предисловие

- •Раздел I. Теоретические основы региональной экономики

- •Тема I.1. Предмет, методы и задачи региональной экономики

- •Основная информация экономических наук для курса региональной экономики*

- •Систематизация теоретических основ понятия и определения региона*

- •Тема I.2. Теоретические основы региональной экономики

- •Тема I.3. Методы регионального анализа

- •Отраслевая структура врп по федеральным округам России в 2007 г.*

- •Тема I.4. Кластеры как инструмент регионального анализа

- •Тема 1.5. Региональная политика в условиях российского федерализма

- •Тема 1.6. Государственное регулирование регионального развития и его инструменты

- •Отличительные особенности административных и экономических методов регулирования регионального воспроизводственного процесса*

- •Раздел 2. Предпосылки формирования экономики регионов

- •Тема 2.1. Организационно-рыночные условия развития экономики регионов

- •Региональная структура важнейших элементов национального богатства

- •Роль крупных городов в экономическом пространстве федеральных округов России в 2007 г.*

- •Тема 2.2. Межбюджетные отношения и развитие регинов

- •Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в 2008 г*.

- •Доля населения, проживающего в регионах с разным уровнем бюджетной обеспеченности *

- •Тема 2.3. Экономический потенциал регионов и их диагностика

- •Составляющие социально-экономического потенциала региона

- •Сводная матрица swot-анализа современного состояния промышленного сектора Вологодской области*

- •Ресурсно-сырьевой потенциал регионов России*

- •Численность населения по федеральным округам рф*

- •Тема 2.4. Социальный потенциал территории

- •Доля расходов консолидированного бюджета рф на социально-культурные мероприятия в ввп, % *

- •Типология регионов России по уровню развития социальной сферы*

- •Раздел 3. Региональная система россии

- •Тема 3.1. Государственно-территориальное устройство россии

- •Административно-территориальное деление крупнейших стран мира* (1999 г.)

- •Тема 3.2. Экономическое районирование россии

- •Изменения в основных показателях развития экономических районов России за 1995-2008 гг, в % к итогу*

- •Тема 3.3. Типологизация регионов

- •Динамика различий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за 20002005 гг. (в разах)*

- •Классификация типов регионов*

- •Тема 3.4. Экономические зоны и их функции

- •Основные параметры укрупненных районов Западной и Восточной зоны России в 2008 г.*

- •Раздел 4. Экономика макрорегионов

- •Тема 4.1. Федеральный округ как центральное звено государственного управления и региональной политики

- •Федеральные округа Российской Федерации и их состав

- •Место, занимаемое ныне действующими федеральными округами России в основных социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.2. Центральный федеральный округ

- •Удельный вес Центрального федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.3. Северо-западный федеральный округ

- •Удельный вес Северо-Западного федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.4. Южный федеральный округ

- •Удельный вес Южного федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 5.5. Северо-кавказский федеральный округ

- •Удельный вес Северо-Кавказского федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.6. Приволжский федеральный округ

- •Удельный вес Приволжского федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.7. Уральский федеральный округ

- •Удельный вес Уральского федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.8. Сибирский федеральный округ

- •Удельный вес Сибирского федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

- •Тема 4.9. Дальневосточный федеральный округ

- •Удельный вес Дальневосточного федерального округа в общероссийских социально-экономических показателях в 2008 г.*

Тема I.3. Методы регионального анализа

Информационная база регионального анализа. Современная региональная экономика использует разнообразный аналитический инструментарий, как общенаучный, так и специальный, который условно подразделяется на два главных класса, взаимно дополняющих друг друга:

методы регионального экономического анализа;

математические модели региональной экономики.

Первоначально следует определить схему функционирования экономики региона, что важно для выделения основных объектов и аспектов регионального анализа.

Структура региона может рассматриваться с различных точек зрения: экономической, социальной, духовной, природно-ресурсной, институциональной и т.д. Полиструктурность, т.е. множественность структурной организации является качественным свойством региона. Схема функционирования региона должна включать, как минимум, три взаимосвязанных блока: «экономика», «население», «природная среда».

Устройство регионального блока «экономика» в большой степени зависит от организации национальной экономической системы.

В предыдущие десятилетия в условиях административно-плановой системы отдельный регион (административно-территориальная единица) представлял собой прежде всего часть национальной экономики и в гораздо меньшей мере – экономическую подсистему (региональный хозяйственный комплекс). Внутренние материальные и финансовые связи региона были существенно слабее внешних связей, регулируемых общегосударственным планированием. Основные параметры экономики региона определялись государственным планом и политикой федеральных ведомств, а не региональными потребностями. Поэтому экономика региона была слабосвязанной экономической подсистемой.

Переход к рыночной экономике и реальному федерализму сопровождается усилением взаимосвязанности основных элементов экономической подсистемы региона. При этом изменяется сущность и сила связей между элементами регионального механизма и внешней экономической средой: для внутренних и прямых межрегиональных и международных связей типично их усиление, для связей с федеральными системами – изменение качества связей или ослабление.

Информационной базой регионального анализа являются важнейшие статистические показатели и их системы, построение балансов и сводных индикаторов социально-экономического развития.

На первый взгляд организационная структура государственной статистики в Российской Федерации полностью отвечает интересам анализа региональной экономики. Первичные статистические данные, получаемые от предприятий, организаций, населения, обобщаются в статистических комитетах субъектов Федерации, а затем окончательно сводятся в Государственном комитете по статистике России.

Однако поскольку в прежней централизованной экономике регион не являлся в полной мере экономической подсистемой (экономическим субъектом) национальной экономики, это отражалось на содержании и структуре региональной статистики. Деятельность региональных подразделений государственной статистики в большей степени ориентировалась на передачу отдельных блоков данных в центр и на информационное обслуживание хозяйства местного подчинения. В гораздо меньшей степени региональная статистика была настроена на системное описание экономики региона и на представление национальной экономики как системы взаимодействующих региональных экономик. В частности, на региональном уровне официально не рассчитывались главные макроэкономические показатели и не строились синтетические экономические балансы.

Для получения информации об экономике региона задействуют следующие группы разнородных статистических данных.

Наиболее важный блок формируют статистические сборники и оперативные информационные публикации, которые готовит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Повышение роли регионов – субъектов Федерации в экономической жизни сопровождается качественным усилением региональной статистики, приближением ее к структуре национальной статистики. Определенное представление о структуре государственной статистики по субъектам Федерации дает статистический сборник «Регионы России», регулярно выпускаемый с 1997 г. Особый раздел составляют сборники по отдельным регионам, публикуемые при участии территориальных комитетов Росстата.

По отдельным вопросам базовой информацией являются сведения других федеральных ведомств (например, Министерства внутренних дел, Министерства информационных технологий и связи, Центробанка России, Федеральной таможенной службы и т.д.). Это связано с правилами сбора статистической отчетности и проведения различного рода статистических обследований. Так, данные о численности жителей региона в период между Всероссийскими переписями населения поступают из МФД, Федеральная таможенная служба отслеживает экспортно-импортные операции и др.

Еще одним источником статистической информации являются интернет-сайты региональных администраций, на которых нередко приводятся сравнительно подробные данные о хозяйстве не только субъектов Федерации в целом, но и отдельных городов и административных районов. Хотя набор показателей состояния и динамики регионального хозяйства, используемых администрациями субъектов Федерации и Росстатом, совпадает далеко не всегда.

Даже территориально дробная информация органов власти, в отличие от сведений компаний (как правило, крупных акционерных обществ), редко когда позволяет оценить зависимость экономики города или региона от отдельных предприятий или провести точную локализацию статистических данных, а также детализировать связи регионального хозяйства с экономикой других субъектов Федерации и зарубежных стран. Сведения по фирмам в основном доступны благодаря их сайтам в сети Интернет.

Важный блок статистической информации – результаты опросов и исследований научно-исследовательских учреждений и различных отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, зарубежных политических, научных и коммерческих представительств и т.п.

Наличие пяти блоков разнородной статистической информации об экономике региона выводит на передний план проблему их сопоставимости. На наш взгляд, за основу целесообразно взять статистические сборники Росстата, где несмотря на множество недостатков, публикуемая информация носит регулярный характер и на уровне субъектов Федерации довольно подробная.

Индикаторы состояния и развития экономики региона. Анализ различных аспектов функционирования и развития экономики региона проводится с целью выявления объективных тенденций и постановки на этой основе объективного диагноза. На этой базе должна строиться стратегия и тактика регионального развития.

Построение системы региональных счетов (СРС) – главное направление совершенствования региональной статистики. Для регионов набор счетов должен соответствовать системе национального счетоводства (СНС), а именно:

счет товаров и услуг;

счет производства;

счет образования доходов;

счет распределения первичных доходов;

счет вторичного распределения доходов;

счет используемого располагаемого дохода;

счет операций с капиталом.

Однако разработка важнейших региональных социально-экономических показателей (индикаторов) и на их основе СРС связана с рядом проблем, среди которых можно выделить:

распределение между регионами затрат и результатов видов деятельности, присущих только национальной экономике в целом (оборона, центральное управление, денежная эмиссия) или же не имеющих четкой территориальной привязки (услуги внешней торговли, банков);

разделение экономических субъектов, действующих на территории региона, на резидентов и нерезидентов и соответственно их деятельности – на резидентскую и нерезидентскую;

учет вывоза и ввоза товаров и услуг, а также миграции денег. Статистика межрегионального обмена по своей полноте значительно уступает статистике внешней торговли, несмотря на то, что степень открытости экономики региона гораздо выше, чем открытость национальной экономики. Вследствие этого затрудняются расчет показателей использования продукции и построение счета товаров и услуг, который включает показатели вывоза и ввоза, а также экспорта и импорта продукции.

На методологической и информационной базе СНС строятся сводные балансы, характеризующие взаимосвязи между элементами экономики региона, такие как: материальные балансы, балансы основного капитала, трудовых и природных ресурсов, финансовый баланс и наиболее общие балансы – межотраслевой баланс производства и распределения продукции, межотраслевой материально-финансовый баланс.

Особое значение имеет разработка региональных межотраслевых балансов (таблиц «затраты-выпуск»), методологически и информационно совместимых с межотраслевым балансом страны, условные примеры построения которых подробно разобраны в учебнике А.Г. Гранберга «Основы региональной экономики».

Общие сведения о регионе. Здесь указывается географическое положение региона (удаленность от сырьевых баз и районов – потребителей продукции), дается общая характеристика природных ресурсов, тип природно-климатической зоны. Показывается административное деление региона, указывается общая численность, национальный состав и плотность населения, ВРП региона, место ведущих отраслей в экономике региона, объем промышленной и сельскохозяйственной продукции, прибыль по всем видам хозяйственной деятельности, численность безработных, сбережения и капиталообразующие инвестиции, объем розничного товарооборота.

На основании вышеуказанных данных делается вывод о значимости рассматриваемого региона среди субъектов Федерации.

В комплекс макроэкономических индикаторов для региональных экономических систем входят показатели, характеризующие производство и использование ВРП, изменение уровня цен (инфляции), динамику изменения занятости и уровень инвестиционной активности (ставка банковского кредита) и другие стороны финансовой и хозяйственной деятельности регионов.

К таким показателям по отдельным сферам можно отнести:

В сфере производства:

объем ВРП;

ВРП на душу населения;

темпы роста ВРП;

соотношение темпов роста потребления и инвестиций в основной капитал;

рост экспортного потенциала региона;

индекс физического объема промышленной продукции (в сопоставимых ценах);

степень износа основных производственных фондов;

удельный вес убыточных предприятий.

В финансовой сфере:

ставка по кредитам банков;

темп роста инвестиций в основной капитал;

индекс соотношения ВРП и налоговых поступлений в региональный бюджет;

уровень цен (соотношение цен текущего и базового периодов);

бюджетная обеспеченность региона;

состояние кредиторской и дебиторской задолженности региона, в том числе по налогам.

В социальной сфере:

уровень прожиточного минимума;

доля оплаты труда в ВРП;

соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума;

задолженность по выплате заработной платы, пенсий и пособий;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения;

уровень финансирования социальных программ из регионального бюджета;

естественная убыль и миграция населения;

удельный вес официально зарегистрированных безработных и число безработных на одно место;

динамика общей численности населения региона, активного и занятого населения;

индекс человеческого развития.

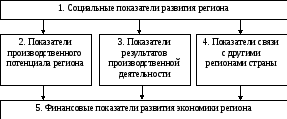

Систематизацию показателей регионального хозяйственного комплекса по отдельным блокам можно представить следующим образом (рис. 1.1.).

Рис. 1.1 Систематизация показателей регионального хозяйственного комплекса*

*Источник: Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2006. С. 129

Направления анализа экономики региона. Анализ различных аспектов экономики региона проводится с целью определения объективного диагноза, на основе которого должна строиться стратегия и тактика регионального развития. Методология полной экономической диагностики довольно сложна и пока еще не стандартизирована, поэтому ограничимся рассмотрением только наиболее распространенных приемов анализа.

Макроэкономические характеристики региона. Для анализа экономики регионов первого ранга (на которые непосредственно делится страны) используются в основном те же макропоказатели, что и для анализа национальной экономики. Это валовой внутренний (региональный) продукт и его основные компоненты (в том числе конечное потребление), доходы населения (с учетом их покупательной способности), национальное богатство, сосредоточенное на территории региона (в том числе потребительское имущество) и т.д. Для межрегиональных сопоставлений уровней развития, благосостояния и эффективности эти показатели даются в расчете на душу населения, одного трудоспособного или занятого. Основные данные для расчета указанных показателей содержатся в межотраслевом балансе и региональных счетах.

При характеристике региональной экономики валовой региональный продукт (ВРП) выступает своеобразным аналогом валового внутреннего продукта (ВВП), используемого в анализе экономики всей страны.

ВРП может рассчитываться разными способами, но в России преимущественное распространение имеет производственный метод, когда суммируются валовые добавленные стоимости, созданные за отчетный период резидентными экономическими единицами соответствующего регионального хозяйства. В свою очередь, валовая добавленная стоимость рассчитывается как разница между выпуском продуктов и услуг в основных ценах и их промежуточным потреблением.

При расчете ВРП (как и ВВП) учитывается производство не только рыночных товаров и услуг, но и нерыночных – реализуемых бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения и не оказывающим значительного влияния на спрос (производство товаров промышленными предприятиями для собственного конечного потребления и услуги по предоставлению всеобщего школьного образования).

Несмотря на совпадение правил расчета ВВП и ВРП, суммарный ВРП, рассчитанный по всем российским регионам, отличается от ВВП страны в целом на величину добавленной стоимости услуг, территориальную привязку которых в настоящее время определить не представляется возможным. К ним относятся:

● нерыночные коллективные услуги, оказываемые государственными учреждениями обществу в целом (услуги обороны и органов федеральной власти);

● другие финансируемые за счет федерального бюджета нерыночные услуги, по которым отсутствует информация в разрезе субъектов Федерации;

● услуги финансовых посредников, деятельность которых редко проходит в одном регионе, и более того, с большой условностью может быть разделена на конечное и промежуточное потребление (т.е. результаты деятельности банковского сектора учитываются в российском ВВП, но не включается в ВРП);

● услуги внешней торговли, информацию по которой обычно можно получить только на федеральном уровне.

Отраслевая структура. Анализ отраслевой структуры региона проводится на основе показателей выпуска продукции или и занятости. Такой анализ позволяет:

− определить ведущие отрасли в производстве ВРП, дающие региону наибольшее число рабочих мест и тем самым влияющие на занятость и в значительной мере – на уровень жизни населения;

− установить, насколько отраслевая структура экономики региона соответствует современным мировым процессам в развитии человека.

Важна также динамика отраслевой структуры. Она отражает тенденции (направления) в развитии экономики региона. Особое внимание при анализе экономики регионов следует обратить на изменение доли промышленности, строительства, отраслей, производящих услуги, доли наукоемких производств.

Либерализация внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации и переход на рыночные отношения в экономике резко изменили отраслевую структуру производства в регионах. Различия отраслевых структур велики по федеральным округам (табл. 1.3) и еще более значительны по субъектам РФ. Так, в Центральном федеральном округе почти 1/3 ВРП формируется за счет развития оптовой и розничной торговли, а Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах ведущую роль играют обрабатывающие производства. В Уральском и Дальневосточном округах, располагающих значительным природно-ресурсным потенциалом, выделяется добыча полезных ископаемых. В Южном округе, как нигде, преобладает сельское хозяйство. Наличие крупных морских портов на территории Северо-Западного, Южного и Дальневосточного округов обусловила большую работу транспорта в этих регионах, что сказалось на высоких показателях участия этой сферы экономики в создании ВРП, а восстановление экономики Чеченской Республики – на максимальной доле такого вида экономической деятельности, как «строительство», для всего Южного федерального округа.

Для характеристики роли отраслей региона в национальной экономике применяются коэффициенты локализации, или специализации, производства.

Коэффициент локализации производства i-й отрасли в r-м регионе (Kir) определяется по формуле:

Kir = (qir : Qr): (qi : Q),

где qir объем выпуска i-й отрасли в регионе r;

qi общий объем выпуска i-й отрасли в стране;

Qr объем валового выпуска в регионе r

Q объем валового выпуска в стране.

Таблица 1.3.