- •Проектирование участка новой железнодорожной линии

- •Содержание

- •Введение

- •1. Содержание и последовательность разработки разделов проекта

- •2. Исходные данные на разработку курсового проекта

- •Исходные данные на разработку курсового проекта

- •Продолжение табл. 1

- •3. Изучение и описание района проектирования

- •4. Трассирование участка новой железнодорожной линии

- •4.1. Установление направления и выбор величины руководящих уклонов проектируемой железнодорожной линии

- •4.2. Определение длины поезда, выбор основных норм проектирования плана и продольного профиля перегонов и раздельных пунктов

- •4.3. Приемы трассирования по плану в горизонталях

- •4.4.Проектирование плана и продольного профиля трассы

- •1,3 - Неправильное положение проектной линии, приводящее соответственно к большим насыпям и глубоким выемкам; 2 - правильное положение проектной линии.

- •4.5. Размещение раздельных пунктов по времени хода

- •4.6. Обоснование вариантов трасс

- •5. Размещение, обоснование типов и подбор величины отверстий малых водопропускных сооружений

- •5.1. Размещение водопропускных сооружений на трассе определение расходов притекающей к сооружению воды

- •5.2. Обоснование типов и подбор величины отверстий

- •5.3. Гидравлический расчет малого железобетонного

- •6. Определение строительных объемов и строительной стоимости участка железнодорожной линии для целей сравнения вариантов трасс

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Определение объемов и строительной стоимости земляного полотна

- •6.3. Определение строительной стоимости

- •6.4. Стоимость устройств, пропорциональная длине линии

- •6.5. Стоимость раздельных пунктов

- •7. Расчеты эксплуатационных расходов для целей

- •8. Технико-экономическое сравнение вариантов трасс и

- •9. Критический анализ трассы выбранного варианта

- •10. Методические указания к оформлению

- •11. Состав пояснительной записки

- •Основные нормы проектирования новых железных дорог Таблицы 1.1-1.10

- •Нормы проектирования продольного профиля

- •Длина прямых вставок между смежными кривыми

- •Минимальная длина площадок раздельных пунктов

- •Ширина земляного полотна

- •Данные для подсчета времени хода пары поездов по перегону ускоренным методом для различных руководящих уклонов и типов локомотивов

- •Характеристики прямоугольных железобетонных труб

- •Характеристика типовых железобетонных мостов

- •Характеристики металлических пролетных строений с ездой поверху

- •Характеристики металлических пролетных строений с ездой понизу

- •Характеристики железобетонных пролетных строений

- •Продолжение таблицы 4.1

- •Продолжение таблицы 4.2

- •Продолжение таблицы 5.1

4.6. Обоснование вариантов трасс

Обоснование каждого варианта трассы производится отдельно. Обоснованию подлежат наиболее характерные участки трассы с позиций принятых решений по плану и профилю, в соответствии с нормативными требованиями и технико-экономической рациональностью.

В обосновании вариантов трасс должны отражаться такие вопросы как используемые формы рельефа под укладку трассы с выделением вольных и напряженных ходов с указанием способов развития трассы, необходимость применения предельных норм проектирования плана и профиля (малые радиусы кривых, максимально-допустимые величины переломов i и минимально допустимые длины элементов продольного профиля, минимальные длины переходных кривых и прямых вставок между смежными кривыми и т.п.), обоснованность крупных объемов земляных работ по отдельным массивам земляного полотна.

На участках вольных ходов необходимо обосновать применение каждого угла поворота.

В заключение описания трассы следует привести наиболее важные ее показатели по плану и профилю: длину геодезической

линии и трассы, коэффициент развития, средний радиус кривых, процент прямолинейных и криволинейных участков в плане, удельный вес напряженных ходов.

5. Размещение, обоснование типов и подбор величины отверстий малых водопропускных сооружений

5.1. Размещение водопропускных сооружений на трассе определение расходов притекающей к сооружению воды

Места расположения малых водопропускных искусственных сооружений устанавливаются на основе совместного анализа плана и схематического профиля трассы. Сооружения размещаются как правило во всех пониженных местах (лога, овраги), к которым возможен приток поверхностной воды и где необходим ее перепуск через земляное полотно.

На косогорах, на которых лога и другие пониженные места явно не выражены водопропускные сооружения размещаются примерно через два-три километра.

По схематическому продольному профилю и плану устанавливаются водораздельные точки (точки а, б, в, г, д на рис.8 и рис.12) между соседними бассейнами.

При расположении искусственных сооружений на косогоре с не ярко выраженными логами в качестве водоразделов между соседними бассейнами будут использоваться водораздельные дамбы, размещаемые с низовой стороны от сооружения и препятствующие переливу воды из вышерасположенного бассейна в нижерасположенный бассейн (водосбор).

Количество притекающей к данному сооружению воды в единицу времени (расход) зависит от площади бассейна. Поэтому важной задачей является установление контуров и площади каждого бассейна (водосбора).

Для каждого соседнего искусственного сооружения на плане трассы находится положение водораздельных точек у трассы, соответствующее наиболее высоким отметкам на продольном профиле (см. рис. 8) или местам расположения водораздельных дамб (см. рис. 12).От этих точек вверх по косогору перпендикулярно горизонталям проводятся водораздельные линии, упирающие в главный водораздел. Таким образом, для каждого водопропускного сооружения на карте оконтуривается бассейн (водосбор), представляющий собой площадь, ограниченную с боков линиями второстепенных во-

доразделов, с низовой стороны - трассой, а с верховой стороны линией главного водораздела (рис. 12).

Рис.12. Образец карты бассейнов малых водопропускных

сооружений

Трасса с километровыми знаками, осями раздельных пунктов и границами всех бассейнов, переснятая на кальку, образует план бассейнов (рис. 12). Площадь каждого бассейна определяется либо планиметром, либо методом «палетки» и проставляется на плане бассейнов.

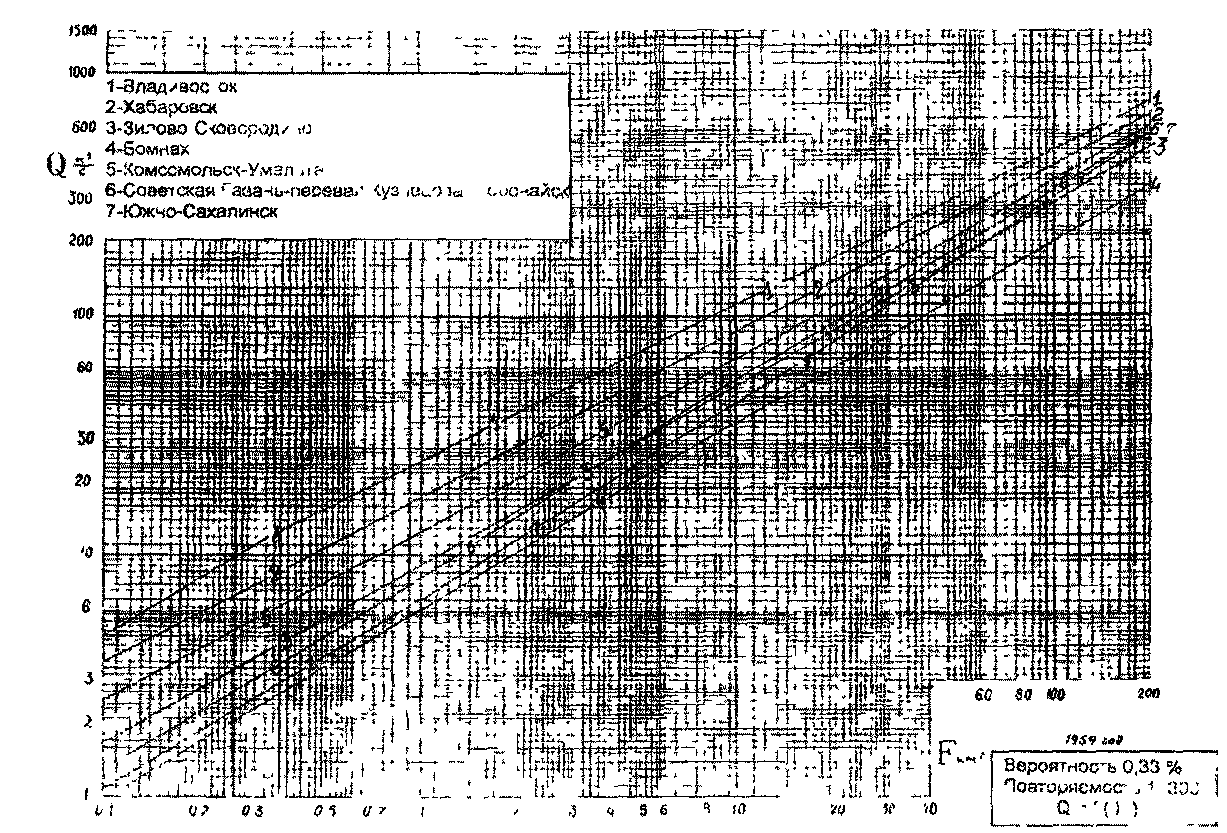

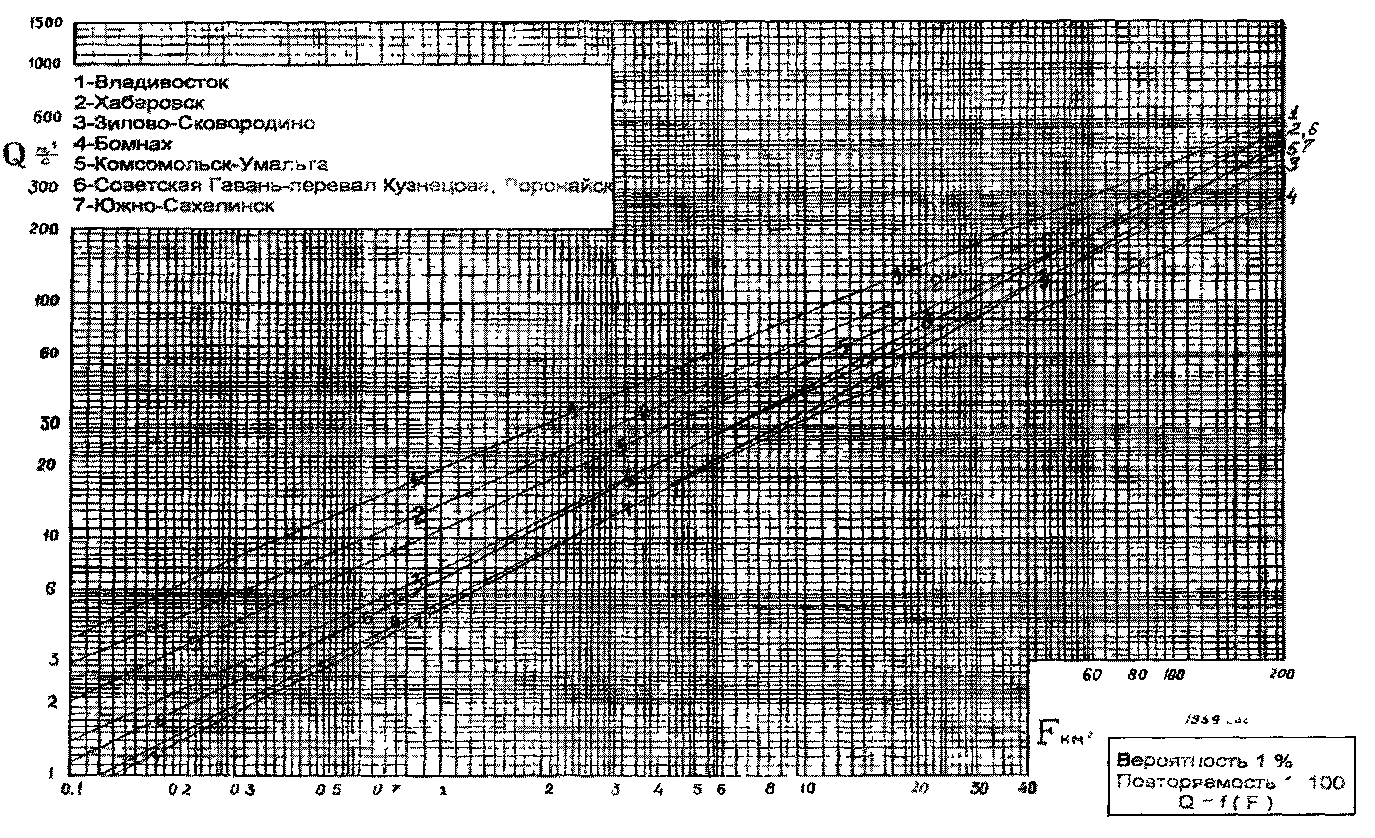

По площади бассейнов, используя «Графики стока с малых бассейнов» разработанные проектно-изыскательским институтом «Дальгипротранс» (рис.13 и рис.14) [7] определяются для соответствующего района проектирования расчетный - расход вероятностью превышения в 1% (повторяемостью 1 раз в 100 лет) и максимальный - вероятностью превышения в 0,33 % (повторяемостью 1 раз в 300 лет).

Рис.13. Графики стока с малых бассейнов

Рис.14. Графики стока с малых бассейнов