GTOiKD_SAMOJLENKOV27-01-23-16

.pdf

Для среднегодовых условий

261000 26,64

Qпр 687,82кВт. 3600 2,808

2.7.5 Определение расхода тепла на испарение влаги Удельный расход тепла на испарение влаги в лесосушильных камерах с

многократной циркуляцией при сушке влажным воздухом qисп, кДж/кг,

определяется по формуле:

|

|

qисп 1000 |

I |

2 |

I0 |

Cв tм , |

(45) |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

d |

2 |

d0 |

|

|

где I2 |

и d2 |

— теплосодержание и влагосодержание на выходе из штабеля; |

|||||

I0 |

и d0 |

— теплосодержание и влагосодержание свежего воздуха; |

|

||||

Св=4,19кДж/кг°С — удельная теплоемкость воды; tм= t – Δt = 95 – 12 = 83

tм=83°С — температура нагрева влаги в древесине, принимается равной температуре смоченного термометра.

q 1000 |

2003,4 46 |

4,19 83 2798кДж / кг |

|

|

|||

исп |

720,95 |

11 |

|

|

|

||

Определим общий расход тепла на испарение влаги в секунду Qисп, кВт,

по формуле:

Qисп qисп mр |

(46) |

где mр=0,040644кг/с — расчетная масса испаряемой влаги.

Qисп 2798 0,040644 113,72кВт

2.7.6 Потери тепла через ограждения камеры

Потери тепла через ограждения камеры Qогр, кВт, определяются по формуле:

Q |

F |

К |

t |

c |

t |

C 10 3 , |

(47) |

огр |

огр |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

31 |

|

|

|

|

|

где Fогр — суммарная поверхность ограждений крайней камеры в блоке, м2;

К — коэффициент теплопередачи соответствующего ограждения камеры, Вт/м2°С;

tc — температура среды в камере (расчетной ступени), °С, принимается равной температуре агента сушки на входе в штабель;

t0 — расчетная температура наружного воздуха для зимних и среднегодовых условий, °С;

С=2 — коэффициент, учитывающий высокую температуру в камере.

Расчет теплопотерь производится отдельно для боковой стены,

выходящей в помещение цеха, торцовых стен, выходящих в траверсный коридор, двери, перекрытия и пола. Площадь охлаждения пола принимается равной площади участка вдоль стен, ширина которого берется для камер без подвала равной 2 м. Отдельный расчет каждого элемента ограждения вызван тем, что материал и толщина ограждений различна, а так же температура наружной среды неодинакова. Потери тепла через междукамерные боковые стены в расчет не принимаются. Расчет ведется, как правило, для крайней камеры.

Таблица 4 - Расчёт поверхности ограждения камеры

Ограждение |

|

Формулы |

Площадь |

||

Наружная боковая стена |

Fбок |

L H |

7,42∙4,85 = 35,98 м2 |

||

Торцевая |

стена |

со |

|

|

6,72∙4,85=32,592 м2 |

стороны |

коридора |

F , торц В Н |

|

||

управления |

|

|

|

|

|

Торцевая |

стена |

со |

F F , торц F |

32,59-12 =20,592 м2 |

|

стороны дверей |

|

торц |

дв |

|

|

|

|

|

|

||

Перекрытие |

|

|

Fпер |

В L |

6,72∙7,42=49,86 м2 |

Пол |

|

|

Fпол 2L |

2 B 2 2 |

2∙7,42+[2∙(6,72-2)]∙2=33,72 |

Двери |

|

|

Fдв |

b h |

2∙3=6 м |

Коэффициент теплопередачи К многослойных ограждений определятся

по формуле:

32

К |

|

|

|

|

1 |

|

, |

(48) |

|

1 |

|

1 |

|

2 |

... |

1 |

|

|

|

|

вн |

1 |

2 |

н |

|

||||

|

|

|

|

|

|||||

где αвн=25Вт/м2°С — коэффициент теплопередачи поверхностей ограждений;

αн — коэффициент теплопередачи наружных поверхностей ограждений, Вт/м2, (αн=25 — для наружного воздуха; αн=23 — для чердачных и не отапливаемых помещений; αн=9 — для отапливаемых помещений);

δ1, δ2, … , δп — толщина слоев ограждений, м; |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

λ1, λ2, … , λп |

|

— коэффициент теплопроводности соответствующих |

||||||||||||||||||||||||||

слоев ограждений, Вт/(м2∙˚С). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Коэффициент теплопередачи боковой стены: |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

К |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

0,81кВт/(м2 о С) |

||||||||

|

|

|

|

ст.бок |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

0,51 |

|

|

0,03 |

|

|

1 |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25 |

0,81 |

0,93 |

|

9 |

|

|

|

|

|

|

||||||||

Коэффициент теплопередачи двери: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

К |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,61кВт/(м2 о С) |

|||

дв |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

1 |

|

|

0,003 |

|

|

0,003 |

|

|

|

0,1 |

|

|

0,005 |

|

1 |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

25 |

240 |

|

|

58 |

|

|

0,07 |

|

|

0,1 |

|

9 |

|

|

||||||||||

Коэффициент теплопередачи для пола Кпол, Вт/(м2∙˚С), определяется по формуле:

Кпол 0,5 Кст , |

(49) |

где Кст — коэффициент теплопередачи наружной боковой стены, Вт/м2°С.

Кпол 0,5 0,81 0,405 Вт/(м2∙˚С)

Коэффициент теплопередачи потолка:

К |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

0,3кВт/(м2 о С) |

потолок |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

0,004 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

1 |

|

0,21 |

|

0,3 |

|

1 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

25 |

|

1,62 |

|

|

0,175 |

|

|

0,075 |

|

99 |

|

|

||

33

Расчет потерь тепла через ограждения сведен в таблице 9.

Таблица 5 — Расчет потерь тепла через ограждения

|

Площадь F,ограждения м |

Коэффициент теплопередачи м/Вт,К |

вТемпература tкамере |

Температура |

tс- t0 |

Потери тепла |

|

|

°С |

,°С |

наружная t0, °С |

|

Qогр, кВт |

|

|

|

|

|

||

Ограждение |

|

2 |

с |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зимой |

зимой |

Зимой |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

Боковая стена |

35,98 |

0,81 |

95 |

15 |

80 |

4,66 |

Торцовочная |

32,59 |

0,81 |

95 |

15 |

80 |

4,22 |

стена |

20,59 |

0, 81 |

95 |

15 |

|

2,66 |

|

|

|

|

|

|

|

Потолок |

49,86 |

0,3 |

95 |

15 |

80 |

2,39 |

Пол |

33,72 |

0,405 |

95 |

15 |

80 |

2,18 |

Двери |

6 |

0,61 |

95 |

15 |

80 |

0,58 |

Итого с учетом коэффициента С |

|

|

|

16,69 |

||

Удельный расход тепла на потери через ограждения определяется для зимних и среднегодовых условий.

Определим удельный расход тепла на потери через ограждения qогрзим,

кДж/кг.исп.вл., для зимних условий по формуле:

qогр зим |

Q зим |

|

|

|

огр |

, |

(50) |

||

тс |

||||

|

|

|

где Qогрзим — суммарные теплопередачи через ограждения камеры, кВт;

q |

зим |

|

16,69 |

533,82кДж / кг.исп.вл. |

|

огр |

0,031265 |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|

2.7.7 Определение удельного расхода тепла на сушку для зимних условий

Определим удельный расход тепла на сушку qсуш, кДж/кг, по формуле:

qсуш qпр qисп qогр С1 , (51)

где С1 — коэффициент, учитывающий дополнительный расход тепла, на начальный прогрев камеры, транспортных средств, утечки тепла через неплотности ограждений и др.

34

qсушзим 966,61 2797,9 533,82 1,5 6447,49кДж / кг,

2.7.8 Определение расхода тепла на 1м3 расчетного материала Рассчитаем расход тепла на 1м3 расчетного материала qсуш1м3, кДж/кг,

для зимних условий по формуле:

q |

3 |

зим qсуш |

т |

3 , |

(52) |

суш1м |

|

|

1м |

|

|

где т1м3=288 кг/м3 — масса испаряемой влаги на 1м3 древесины. qсуш1м3 зим 6447,49 288 1856877,12кДж / кг

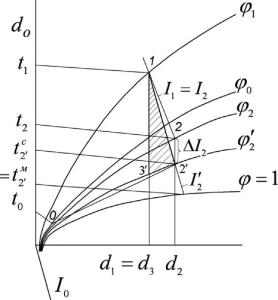

2.7.9Построение теоретического и действительного процесса сушки в

Id-диаграмме влажного воздуха

Построение действительного процесса сушки с учетом теплопотерь через ограждения камеры позволит определить рациональную скорость циркуляции агента сушки по материалу (ωшт, м/с), которая обеспечит требуемое увлажнение воздуха при выходе его из штабеля.

Уменьшение теплосодержания ∆I2, кДж/кг, агента сушки определяется по формуле:

I 2 |

|

qогр Св tмат |

, |

(53) |

|

||||

|

|

тц |

|

|

где Св — удельная теплоемкость воды, кДж/кг°С;

tмат — температура материала в камере принимается равной температуре смоченного термометра, °С;

qпр и qогр — принимаются для зимних условий

I2 533,82 4,19 83 1,32кДж / кг 140,67

Теперь переходим к построению действительного процесса сушки в

Id-диаграмме в следующей последовательности:

35

—точка 1 (воздух, входящий в штабель) наносится на Id-диаграмму по данным режима (t1=95°С, φ1=0,62);

—из точки 1 проводится линия теплосодержания I1;

—точка 2 (влажный воздух, выходящий из штабеля) определяется на пересечении I1 и линии d2;

—степень насыщения воздуха при выходе из штабеля без учета потерь тепла через ограждения определяется по линии φ2 точки 2.

Для определения степени насыщения воздуха с учетом потерь тепла через ограждения (φ2’):

—от точки 2 вниз по линии влагосодержания d= const откладывается

вмасштабе данной Id-диаграммы величина потерь ∆I2 и получают требуемую точку 2’, и степень насыщения воздуха φ2’ в этой точке. Так как степень насыщения воздуха зависит от скорости циркуляции агента сушки по штабелю (ωшт,), то φ2’ при выбранной скорости, должно быть допустимым для камер периодического действия.

При сушке в камерах непрерывного действия в режиме дана степень

насыщения воздуха в сыром конце, определяемая по I2, (t2c, t2м, )

Рисунок 1 — Построение действительного процесса сушки

36

1-2’-3’ – действительный треугольник сушки; 1- параметры влажного воздуха на входе в штабель; 2’- параметры влажного воздуха на выходе из штабеля; 3’- точка смешения отработанного и свежего, приточного воздуха

Т.к. ∆I 2’ соответствует требованиям режима, то скорость циркуляции агента выбрана рационально.

Для рационального проведения процесса сушки, особенно при его автоматизации, необходимо точно знать параметры смешения отработанного воздуха (2’) и свежего приточного (0) с параметрами t0=20°С, φ=0,7. Для этого :

—на Id-диаграмме наносится точка (0) и соединяется прямой линией

сточкой 2’;

— из точки 1 по d=const опускается линия до пересечения с прямой

0 — 2’ и получают точку 3’, это и есть точка смешения свежего и отработанного воздуха, которая характеризуется параметрами t3c и t3м.

2.8 Выбор типа и расчет поверхности нагрева калорифера

2.8.1Выбор типа калорифера Основным тепловым оборудованием сушильных камер являются

калориферы, конструктивные их типы: сборные из чугунных ребристых труб и компактные стальные-пластинчатые. Тип калориферов и схем их расположения принимаются согласно технической характеристики камеры.

Дальнейший расчет поверхности нагрева калориферов позволит уточнить их количество, а для пластинчатых ещё и номер.

Наша камера оборудована чугунными ребристыми трубами и пластинчатыми калориферами.

37

2.8.2 Тепловая мощность калорифера

Тепловую мощность калорифера рассчитывают по максимальному расходу тепла в период сушки в зимних условиях по формуле:

Qкал Qисп Qогр С2 , |

(54) |

где Qкал — тепловая мощность калорифера, кВт;

С2 =1,2— коэффициент неучтенного расхода тепла на сушку.

Qкал 113,72 16,69 1,2 156,49кВт.

2.8.3 Расчет поверхности нагрева калорифера

Расчет поверхности нагрева калорифера Fкал, м2, производится по следующей формуле:

Fкал |

Q 103 С |

3 |

|

|

|||

кал |

|

|

|

, |

(55) |

||

К t |

n |

t |

|

||||

|

|

c |

|

|

|

|

|

где К — коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/м2°С;

tп — температура теплоносителя, °С;

tс — температура сушильного агента в камере на входе в штабель, °С;

С3 — коэффициент запаса, учитывающий загрязнение и коррозию поверхности калорифера, С3 — для чугунных ребристых труб (1.1),

С3 — для пластинчатых калориферов (1,2).

В данной формуле неизвестен коэффициент теплопередачи К, который зависит от скорости циркуляции агента сушки через калорифер (ωк).

Скорость циркуляции можно подсчитать, если известно живое сечение калорифера (Fж.с.кал.).

2.8.4 Определение коэффициента теплопередачи для ребристых труб Живое сечение калориферов рассчитывается по формуле:

38

|

Fж.с.кал Fкан Fпр.тр. ,м2 |

(56) |

||||||||

где Fкан. — площадь сечения канала, в плоскости перпендикулярной потоку |

||||||||||

агента сушки, в котором расположены трубы, м3, |

|

|||||||||

Fпр.тр. — площадь проекции ряда ребристых труб, расположенных в |

|

|||||||||

плоскости, перпендикулярной потоку агента сушки, м3. |

|

|||||||||

|

Fпр.тр. |

|

|

fпр.1тр. nтр. , м2 |

(57) |

|||||

где |

fпр.1тр.— площадь проекции одной трубы, м2 , |

|

||||||||

|

п —количество труб в плоскости, перпендикулярной потоку агента |

|

||||||||

сушки , шт. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fпр.тр. 0,185 32 5,9 , м2, |

|

||||||||

|

F |

|

8,32 5,9 2,42 м2. |

|

||||||

|

ж.с.кал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определим скорость агента сушки через калорифер ωкал, м/с, по |

|||||||||

формуле: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кал |

|

|

Vс |

, м/с |

(58) |

|||

|

|

|

Fж.с.кал. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где |

Vс— количество циркулирующего агента в камере, м3/с ; |

|

||||||||

|

|

|

|

13,013 |

5,4м / с |

|

||||

|

кал |

2,42 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Приведенная скорость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

1 кал. |

, м/с |

(59) |

|||

|

|

|

1,25 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где ρ1— плотность агента сушки, кг/ м3;

1,25 — плотность стандартного воздуха при t0=0 ,0C.

0 |

|

1,62 5,4 |

7,02 , м/с |

|

1,25 |

||||

|

|

|

Теперь определим поверхность нагрева труб Fкал, м2, по формуле (59):

F |

|

62,6 103 |

1,1 |

|

124,97 м2 |

|

|

|

133 |

95 |

|||

кал |

14,5 |

|

||||

|

|

|||||

39

2.8.5 Определение количества ребристых труб и схемы их установки в камере

Определяем количество труб nкал, шт, по формуле:

птр |

|

Fкал |

, |

(60) |

|

||||

|

|

fтр |

|

|

где fтр — поверхность нагрева одной трубы, м2.

124,97 пкал 4 31,24шт.

Принимаем конструктивно в камере 32 ребристых трубы.

2.8.6Определение коэффициента теплопередачи для пластинчатых калориферов

Выбираем пластинчатый калорифер КФС-7, живое сечение

Fж.с.кал.=0,354м2.

Определим скорость агента сушки через калорифер ωкал, м/с, по формуле:(61)

кал |

|

|

|

Vс |

|

|

, |

(61) |

|

|

F |

n |

|||||||

|

|

|

|

|

ж .с .кал. |

|

|

|

|

где Vс— количество циркулирующего агента в камере, |

м3/с ; |

||||||||

п — ориентировочное число пластинчатых калориферов, шт. |

|||||||||

|

|

|

|

13,013 |

12,253м / с |

|

|||

кал |

|

|

|

||||||

|

|

|

0,354 |

3 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||

Теперь определим поверхность нагрева калориферов Fкал, м2, по формуле (59):

F |

93,9 103 |

1,2 |

|

87,99м2 |

|

|

133 |

95 |

|||

кал |

33,7 |

|

|||

|

|

||||

2.8.7Определение количества пластинчатых калориферов и схемы их установки в камере

40