- •Лекция №1 Введение в системный анализ

- •Основные понятия теории систем

- •Лекция №2 Модели систем

- •Структурный анализ систем

- •Элементы теории графов

- •Алгебраическое представление графа

- •Лекция №3 Ранжирование элементов систем

- •Лекция №4 Элементы теории сетей

- •Сетевое планирование

- •Лекция №5 Функциональные модели

- •Организации

- •Лекция №6 Тезаурус

- •Управление

- •Программное управление

- •Адаптивное управление

- •Лекция №7 Рефлексивное управление

- •Развитие

- •1. Линейные связи

- •2. Ограничивающие связи

- •3. Запаздывающие связи

- •4. Селектирующие связи

- •Лекция №8 Информационное описание

- •Лекция №9 Исследование операций

- •Элементы теории игр

- •Игры двух лиц с нулевой суммой

- •Лекция №10 Смешанные стратегии

- •Методы определения оптимальных стратегий

- •Итерационный метод решения игр

- •Лекция №11 Игры двух лиц с ненулевой суммой

- •Игры nлиц

- •Игровое моделирование

- •Лекция №12 Теория полезности История вопроса

- •Предпочтение и полезность

- •Лекция №13 Теория ожидаемой полезности

- •Аксиомы для линейной функции полезности

- •Субъективная вероятность

- •Лекция №14 Теория принятия решений

- •Аксиомы теории принятия решений

- •Прогнозирование

- •Лекция №15 Автоматизированные системы управления процессами

- •Лекция №16 Системы искусственного интеллекта

- •Экспертные системы

- •Приложение 1 Элементы булевой алгебры

- •Приложение 2 Общие сведения об операторах

- •Содержание

Лекция №7 Рефлексивное управление

Рефлексивное управление направлено на формирование частных (обычно скрытых) критериев поведения - мотивов. Оно предполагает наличие развитого тезауруса управляющей и управляемой систем и высокую степень автономности последней. Рефлексивное управление состоит в передаче мотивов для принятия решения.

Рассмотрим механизм формирования рефлексивного управления.

Если подсистема

![]() с достаточно развитым тезаурусом может

программировать изменение

среды и моделировать предполагаемое

поведение подсистемы

с достаточно развитым тезаурусом может

программировать изменение

среды и моделировать предполагаемое

поведение подсистемы![]() ,

то она может пытаться управлять

подсистемой

,

то она может пытаться управлять

подсистемой![]() ,

которая может принять или не

принять это управление. Рефлексивное

управление не связано с передачей

команд или показом поведения: одна

подсистема передает другой стимулы,

а принимает решение и вырабатывает

команды управляемая подсистема.

,

которая может принять или не

принять это управление. Рефлексивное

управление не связано с передачей

команд или показом поведения: одна

подсистема передает другой стимулы,

а принимает решение и вырабатывает

команды управляемая подсистема.

Чтобы стимулировать

выработку решений, необходимо иметь

отображение управляемой

подсистемы с такой глубиной и

подробностью, которая обеспечит

предвидение ее поведения в конкретной

ситуации и реакцию на

определенные стимулы. Чтобы

подсистема

![]() приняла желательные для

подсистемы

приняла желательные для

подсистемы![]() решения, необходимо моделирование,

отображающее

решения, необходимо моделирование,

отображающее![]() лучше, чем это может сделать она сама.

Если

лучше, чем это может сделать она сама.

Если![]() и

и![]() идентичны, то это невозможно. Однако

управляющая подсистема может

обладать такими свойствами.

идентичны, то это невозможно. Однако

управляющая подсистема может

обладать такими свойствами.

Итак, рефлексивное управление заключается в стимулировании желательных решений. Рефлексивное управление не только предвосхищает возможные действия, но и определяет их на основании анализа свойств систем. Рефлексивное управление сложнее адаптивного и программного, так как должно моделировать глубинные процессы.

Эффективное управление в системах высших подклассов требует применения всех видов управления в рациональном их сочетании и взаимодействии.

Развитие

Проследим роль того или иного вида управления в развитии сложных систем. Будем называть развитием синтетический процесс повышения сложности и эффективности системы, сопровождаемый изменением структуры, целевых функций и т.п.

Возможности и эффективность того или иного вида управления определяются свойствами системы (наличие и размер тезауруса, развитость и совершенство структуры и информационного обмена между подсистемами и т.п.) и среды (скорость изменений).

В системе с нестабильной структурой возможно только адаптивное управление, которое по мере стабилизации структуры и образования иерархии дополняется программным (командным) управлением. В результате возникает смешанное управление с постоянным увеличением веса командной компоненты. Постепенно от адаптивного управления система переходит к программному.

В дальнейшем в результате обучения тезаурусы подсистем развиваются настолько, что командное управление из-за автономных тенденций слабеет, а целенаправленность системы падает.

Эффективным противодействием этим нежелательным процессам является рефлексивное управление, которое стабилизирует "внутрисистемный климат" и обеспечивает целенаправленность. Совместное действие командного и рефлексивного управлений укрепляет структуру, делает ее более гибкой, повышает сопротивляемость системы внешнему воздействию и создает условия для дальнейшего развития.

Это благотворно отражается на деятельности управляющей подсистемы, которая из-за развития связей и информационных подсистем элементов системы вынуждена больше опираться на рефлексивное управление, ибо командное не всегда достигает цели. Развитие рефлексивного управления укрепляет системные свойства, создает гармонию между функциями элементов и основной функцией системы.

Это способствует развитию рефлексивного управления и создает предпосылки усиления уже на новой основе адаптивного управления. Адаптивное управление развивается и приводит к расширению связей и возникновению многосвязной структуры.

Далее описанный выше цикл повторяется, захватывая все большее число функций и процессов и определяя их течение.

На этом примере мы видим, как разные виды управления дополняют и стимулируют друг друга.

В сложных системах управление имеет многоуровневый характер.

Наблюдается распределение управлений применительно к целям и функциям, которые выполняет система.

Командное управлениеиграет основную роль в координации действий; ононаиболее оперативно. Особенно эффективно командное управление в экстремальных или конфликтных ситуациях, когда требуется оперативность и максимальное сосредоточение усилий.

Наиболее эффективно рефлексивное управление. Высокоразвитые общественные системы будущего, по-видимому, смогут обходиться без командного управления, прибегая к нему лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Связи

Рассмотрим связи с функциональной точки зрения.

Мы знаем, что структура реализуется при помощи связей.

Связями называют подсистемы (элементы), осуществляющие непосредственное взаимодействие между другими подсистемами (элементами) и не принимающие решений.

Например, два материальных тела и гравитационное или электромагнитное поле составляют систему, где указанные поля осуществляют взаимодействие между материальными телами.

Связи переносят компоненты метаболизма (деятельности) из одной пространственной области в другую, при этом возможны некоторые преобразования этих компонент.

Связи подразделяются на прямые и обратные.

Прямые связи связывают два различных элемента системы, а обратные связи осуществляют самовоздействие элемента.

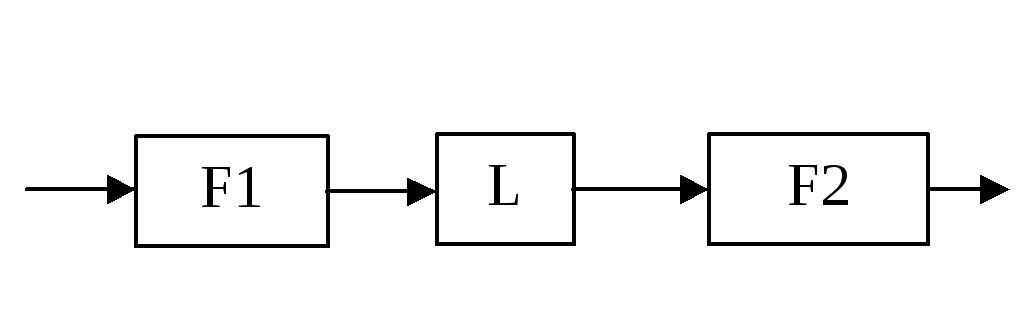

Принципиальная схема прямой связи

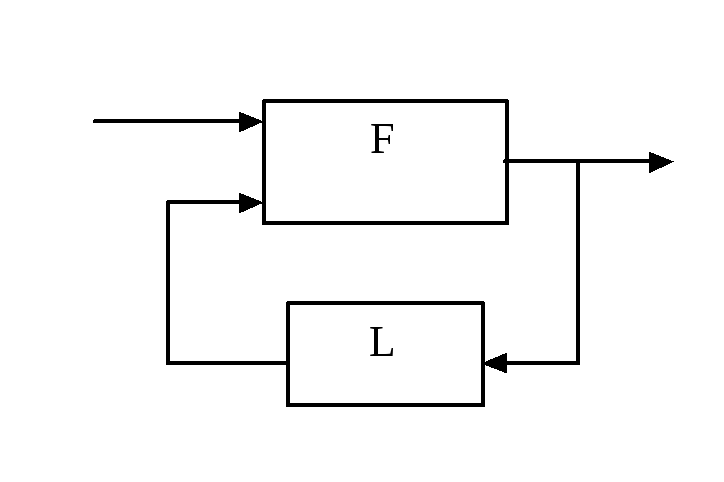

Принципиальная схема обратной связи

Функциональное уравнение связи можно представить в виде u=Ly. В зависимости от вида оператораL вводят классификацию связей.