- •2.Строение мембраны нервной клетки

- •3.Механизмы и структуры пассивного транспорта.

- •2.1. Простая диффузия

- •4.Механизмы и структуры активного транспорта ионов через мембрану.

- •3.1. Первично-активный транспорт

- •5.Потенциал покоя: ионный механизм формирования, значение.

- •6.Потенциал действия: ионный механизм формирования, значение.

- •7.Строение и функции нейрона.

- •8.Функции нейроглии (роль в проведении импульса).

- •9.Кодирование информации в нервной системе.

- •1. Кодирование в периферическом отделе анализатора.

- •10.Типы электрических сигналов в нервных клетках. Распространение нервных импульсов по волокну.

- •11.Синапс: строение, классификация, синаптические токи, процесс передачи импульса.

- •12.Пластичность синапсов: гомосинаптическая и гетеросинаптическая модуляция, потенциация, облегчение, отдача, пространственная и временная суммация.

- •1. Научение.

- •2. Память.

- •3. Выработку рефлексов.

- •4. Доминанту.

- •6.10.1. Гомосинаптическая модуляция

- •6.10.1.1. Облегчение

- •6.10.1.2. Посттетаническая потенциация

- •6.10.2. Гетеросинаптическая модуляция

- •13. Медиаторы: распределение в нервной системе и синапсах, рецепторы, классификация, влияние на функционирование организма.

- •1.2 Механизмы, вызывающие шок

- •Глава 2. Многообразие и особенности клинических форм шока

- •2.1 Классификация шока

- •2.2 Гиповолемической шок

- •2.3 Травматический шок

- •2.4 Кардиогенный шок

- •2.5 Септический шок

- •2.6 Анафилактический шок

- •I. Общие симптомы: зуд, беспокойство, головокружение, головная

- •2.8 Ожоговый шок

- •16. Простейшие рефлексы спинного мозга: рецепторы, механизм формирование, координация.

- •17. Сгибательные и разгибательные рефлексы: характерные особенности, формирование, виды, значение для организма.

- •5.2.4. Механизм шагательного рефлекса

- •1 Сухожилия и их рецепторы (рецепторы Гольджи); 2 мышечные рецепторы (мышечные веретена); ↑ афферентные пути от проприорецепторов;

- •18. Статические рефлексы.19. Статокинетические рефлексы.

- •20. Функции коры и подкорковых ядер мозжечка.

- •1. Мозжечок (малый мозг) — одна из интегративных структур головного мозга, принимающая участие в координации и регуляции произвольных и непроизвольных движений, вегетативных и поведенческих функций.

- •2. Функции коры мозжечка

- •3. Функции верхнего слоя коры мозжечка

- •4. Подкорковая система мозжечка

- •5. Латеральная кора мозжечка

- •21. Участие мозжечка в регуляции вегетативных функций.

- •22. Методы исследования двигательных центров ствола мозга: иерархическое расположение, состояние двигательных функций у децеребральных, мезенцефальных и таламических животных.

- •Движения децеребрированных животных и децеребрационная ригидность

- •Поддержание вертикальной позы тела у человека и ее модификации во время движений

- •23.Роль базальных ганглиев в двигательной системе.

- •24.Двигательные области коры.

- •25.Нейрофизиологические механизмы управления локомоцией.

- •28.Вегетативная нервная система и её функции.

- •1. Основные физиологические свойства вегетативной нервной системы

- •29.Основные функции лимбической системы.

- •30.Физиология гипоталамической области.

- •31.Физиологические особенности новой коры. 32.Проекционные и ассоциативные зоны коры.

- •33.Кодирование и анализ соматосенсорных сигналов.

- •34.Нейрофизиология зрительной системы.

- •35.Физиология чувства равновесия и слуха. Вестибулярная система

- •Центральные вестибулярные пути

- •36.Нейрофизиология вкуса и обоняния.

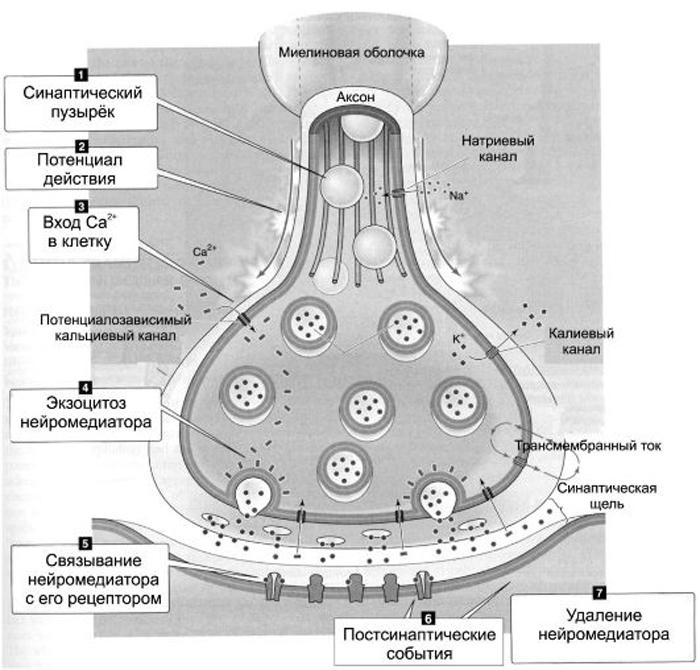

11.Синапс: строение, классификация, синаптические токи, процесс передачи импульса.

Термин и понятие «синапс», «синаптическая передача» был введен в физиологию Ч. Шеррингтоном. Он, исследуя деятельность ЦНС, предположил еще в 1897 г., что нейроны между собой сообщаются с помощью специального механизма, который он и назвал синаптическим. Последующие годы подтвердили эту идею.

Синаптическая передача

Классификация синапсов

Синапс – это морфофункциональное образование ЦНС, которое обеспечивает передачу сигнала с нейрона на другой нейрон или с нейрона на эффекторную клетку (мышечное волокно, секреторную клетку). Все синапсы ЦНС можно классифицировать следующим образом.

1. По локализации: центральные (головной и спинной мозг) и периферические (нервно-мышечный, нейросекреторный синапс вегетативной нервной системы). Центральные синапсы можно в свою очередь разделить на аксо-аксональные, аксо-дендритические (дендритные), аксо-соматические, дендро-дендритические, дендро-соматические и т.п. Согласно Г. Шенсрду, различают реципрокные синапсы, последовательные синапсы и синаптические гломерулы (различным способом соединенные через синапсы клетки).

2. По развитию в онтогенезе: стабильные (например, синапсы дуг безусловного рефлекса) и динамичные, появляющиеся в процессе индивидуального развития.

3. По конечному эффекту: тормозные и возбуждающие.

4. По механизму передачи сигнала: электрические, химические, смешанные.

5. Химические синапсы можно классифицировать:

а) по форме контакта – терминальные (колбообразное соединение) и преходящие (варикозное расширение аксона);

б) по природе медиатора – холинергические (медиатор – ацетилхолин, АХ), адренергическис (медиатор – норадреналин, НА), дофаминергические (дофамин), ГАМК-ергические (медиатор – гаммааминомасляная кислота), глицинергические, глутаматергические, аспартатсргические, пептидергические (медиатор – пептиды, например, вещество Р), пуринергические (медиатор – АТФ).

Электрические синапсы. В настоящее время признают, что в ЦНС имеются электрические синапсы. С точки зрения морфологии электрический синапс представляет собой щелевидное образование (размеры щели до 2 нм) с ионными мостиками-каналами между двумя контактирующими клетками. Петли тока, в частности при наличии потенциала действия (ПД), почти беспрепятственно перескакивают через такой щелевидный контакт и возбуждают, т.е. индуцируют генерацию ПД второй клетки. В целом, такие синапсы (они называются эфапсами) обеспечивают очень быструю передачу возбуждения. Но в то же время с помощью этих синапсов нельзя обеспечить одностороннее проведение, т. к. большая часть таких синапсов обладает двусторонней проводимостью. Кроме того, с их помощью нельзя заставить эффекторную клетку (клетку, которая управляется через данный синапс) тормозить свою активность. Аналогом электрического синапса в гладких мышцах и в сердечной мышце являются щелевые контакты типа нексуса.

Химические синапсы. По строению химические синапсы представляют собой окончания аксона (терминальные синапсы) или его варикозную часть (проходящие синапсы), которая заполнена химическим веществом – медиатором. В синапсе различают пресинаптический элемент, который ограничен пресинаптической мембраной, постсинаптический элемент, который ограничен постсипаптической мембраной, а также внесинаптическую область и синаптическующель, величина которой составляет в среднем 50 нм. В литературе существует большое разнообразие в названиях синапсов. Например, синаптическая бляшка – это синапс между нейронами, концевая пластинка – это постсинаптическая мембрана мионеврального синапса, моторная бляшка – это пресинаптичсское окончание аксона на мышечном волокне.

Потенциал действия, пришедший по пресинаптическому волокну к синапсу, вызывает деполяризацию мембраны, которая включает кальциевый насос, и ионы кальция поступают в синапс. Попадая в цитоплазму синаптического окончания, кальций связывается с белками оболочки синаптических везикул (пузырьков, в которых хранятся медиаторы), что приводит к выделению медиаторов в синаптическую щель, которая отделяет мембрану одного нейрона от мембраны другого. Так возбуждение (электрический потенциал действия) нейрона в синапсе превращается из электрического импульса в импульс химический, т. е. каждое возбуждение нейрона сопровождается выбросом в окончании его аксона порции биологически активного вещества - медиатора. Далее молекулы медиатора связываются со специальными белковыми молекулами, которые находятся на мембране другого нейрона. Эти молекулы называются рецепторами. Рецепторы устроены уникально и связывают только один тип молекул (которые подходят как "ключ к замку"). Рецепторы - белковые структуры, которые являются интегральными белками плазматической мембраны. Они синтезируются в рибосомах эндоплазматическогоретикулюма клетки, затем встраиваются в мембраны. Функциональная активность синапса зависит от количества рецепторов, а также от их сродства к медиатору (лиганду). Искусственно созданные лиганды, обладающие высоким специфическим (т. е. действующим только на определенный тип либо подтип рецептора) сродством к рецепторам, способны вызывать такой же функциональный ответ клетки, как и нативные медиаторы. Рецептор состоит из двух частей. Одну можно назвать "узнающим центром", другую - "ионным каналом". Если молекулы медиатора заняли определенные места (узнающий центр) на молекуле рецептора, то ионный канал открывается и ионы начинают входить в клетку (ионы натрия) или выходить (ионы калия) из клетки. Другими словами, через мембрану протекает ионный ток, который вызывает изменение потенциала на мембране. Этот потенциал получил название постсинаптического потенциала. В зависимости от характера открытых ионных каналов возникает возбудительный (открываются каналы для ионов натрия и калия) постсинаптсинаптический потенциала (ВПСП) или тормозной (открываются каналы для ионов хлора) постсинаптический потенциал (ТПСП). На мембране одного нейрона могут одновременно находиться два вида синапсов: тормозные и возбудительные. Все определяется устройством ионного канала мембраны. Мембрана возбудительных синапсов пропускает как ионы натрия, так и ионы калия. В этом случае мембрана нейрона деполяризуется. Мембрана тормозных синапсов пропускает только ионы хлора и гиперполяризуется. Очевидно, что если нейрон заторможен, потенциал мембраны увеличивается (гиперполяризация). Таким образом, нейрон благодаря воздействию через соответствующие синапсы может возбудиться или прекратить возбуждение, затормозиться. Все эти события происходят на соме и многочисленных отростках дендрита нейрона (на последних находится до нескольких тысяч тормозных и возбудительных синапсов).

После каждого проведения импульса медиаторы разрушаются специфическими ферментами либо происходит их обратный захват в пресинаптическое окончание. В синапсах существует широко распространенное в физиологии явление обратной связи: медиатор из синаптической щели может взаимодействовать с рецепторами на пресинаптической мембране (ауторецепторами), что приводит к прекращению выброса медиатора. Активность синапса может модулироваться действием модулирующих нейромедиаторов, рецепторы которых располагаются на аксоне или даже дендритах и теле синапса. Если через синапс проходит много импульсов, то рецепторы могут уменьшить свою чувствительность к нейромедиатору (это свойство рецепторов обеспечивает процессы адаптации на нейрональном уровне). Важно помнить, что между химической природой синапса и знаком его синаптического действия (возбуждающий или тормозной) нет однозначной зависимости: один и тот же медиатор может оказывать как тормозное, так и возбуждающее действие. Знак синаптического действия определяется свойствами постсинаптической мембраны, т. е. составом рецепторов, которые могут разным образом реагировать с медиатором и контролировать проводимость разных ионных каналов.