- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины «Электротехника и электроника. Ч. 1»

- •2.6. Рейтинговая система оценки знаний

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект

- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ 1. Основы теории электрических цепей

- •1. Электрическая цепь и ее характеристики

- •1.1. Определение цепи

- •1.2. Графическое изображение электрической цепи и ее элементов

- •1.3. О направлениях действия ЭДС, токов и напряжений

- •1.4. Законы электрических цепей

- •1.5. Параметры электрических цепей

- •1.6. Идеальные элементы электрической цепи

- •2. Цепи постоянного тока

- •2.1. Некоторые особенности цепей постоянного тока

- •2.2. Закон Ома и законы Кирхгофа для цепей постоянного тока

- •2.3. Мощность цепи постоянного тока

- •2.4. Расчет простых цепей постоянного тока

- •2.6. Баланс мощностей цепи постоянного тока

- •3. Цепи синусоидального тока

- •3.1. Основные понятия о синусоидальных процессах

- •3.2. Аналитическая запись синусоидальных токов и напряжений

- •3.5. Закон Кирхгофа в векторной форме записи

- •3.7. Действующие значения синусоидальных токов и напряжений

- •3.8. Элементы в цепи синусоидального тока

- •3.10. Цепь с последовательным соединением R, L, C

- •3.11. Цепь с параллельным соединением R, L и C

- •3.14. Понятие о двухполюсниках и об эквивалентных цепях

- •РАЗДЕЛ 2. Методы расчета электрических цепей

- •4.1. Введение. Основы метода

- •4.2. Комплексные токи и напряжения

- •4.3. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость

- •4.4. Комплексная мощность

- •4.5. Законы Кирхгофа в комплексной форме записи

- •4.6. Аналогия с цепями постоянного тока

- •5. Методы расчета сложных цепей синусоидального тока

- •5.1. Введение

- •5.2. Метод контурных токов

- •5.3. Метод узловых напряжений (узловых потенциалов)

- •5.4. Метод эквивалентного источника

- •5.5. Метод наложения

- •5.6. Баланс мощностей цепи синусоидального тока

- •РАЗДЕЛ 3. Резонанс, индуктивно связанные цепи и трехфазные цепи

- •6. Резонансные явления. Индуктивно связанные цепи

- •6.1. Резонансные явления

- •6.3. Резонанс в параллельной цепи из элементов R, L,C (резонанс токов)

- •6.5. Цепь с трансформаторной связью между катушками

- •7. Трехфазные электрические цепи

- •7.1. Введение

- •7.2. Соединение трехфазной цепи звездой

- •7.3. Соединение трехфазной цепи треугольником

- •7.4. Расчет трехфазных цепей

- •7.5. Мощность трехфазной цепи

- •РАЗДЕЛ 4 Несинусоидальные токи, напряжения и переходные процессы

- •8.1. Общие положения

- •8.4. Мощность в цепи при несинусоидальных токе и напряжении

- •8.5. Расчет линейных цепей с несинусоидальными ЭДС

- •9.1. Общие положения

- •9.2. Законы коммутации. Начальные условия

- •РАЗДЕЛ 5. Нелинейные электрические и магнитные цепи

- •10. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока

- •10.1. Нелинейные электрические цепи. Общие положения

- •10.2. Нелинейные сопротивления

- •10.3. Нелинейные свойства ферромагнитных материалов

- •10.4. Нелинейная индуктивность

- •10.5. Нелинейная емкость

- •10.6. Нелинейные электрические цепи постоянного тока

- •10.8. Магнитные цепи с постоянным магнитным потоком

- •11. Нелинейные цепи переменного тока

- •РАЗДЕЛ 6. Электрические машины

- •12. Трансформаторы

- •12.1. Назначение и принцип действия

- •12.2. Холостой ход трансформатора

- •12.3. Нагрузка трансформатора

- •12.4. Схема замещения

- •12.5. Режим холостого хода

- •12.6. Режим короткого замыкания

- •12.7. Внешняя характеристика трансформатора

- •12.8. КПД трансформатора

- •13. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

- •13.1. Общие вопросы теории электрических машин

- •13.2. Классификация электрических машин

- •13.4. Скольжение и его влияние на параметры ротора

- •13.5. Механическая мощность асинхронного двигателя

- •13.9. Пуск асинхронных двигателей

- •14. Cинхронные машины

- •14.1. Устройство и принцип действия

- •14.2. Характеристика холостого хода

- •14.3. Внешние характеристики синхронного генератора

- •14.4. Включение синхронного генератора на параллельную работу

- •14.5. Пуск в ход синхронных двигателей

- •14.6. Синхронные компенсаторы

- •15. Машины постоянного тока

- •15.1. Конструктивные особенности машин постоянного тока

- •15.2. Классификация по способу возбуждения

- •15.3. Генераторы постоянного тока

- •15.4. Двигатели постоянного тока

- •15.5. Пуск двигателей постоянного тока

- •15.7. Пример решения задачи

- •РАЗДЕЛ 7. Электрические измерения и приборы

- •16. Электрические измерения и приборы

- •16.1. Общие сведения об электрических измерениях

- •16.2. Эталоны единиц электрических величин

- •16.3. Измерительные приборы

- •16.4. Измерение напряжения переменного тока

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •ГЛОССАРИЙ

- •3.4. Лабораторные работы

- •Общие указания

- •3.5. Практические занятия

- •Общие указания

- •4. БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- •Общие указания

- •ЗАДАЧА 1

- •ЗАДАЧА 2

- •ЗАДАЧА 3

- •ЗАДАЧА 4

- •ЗАДАЧА 5

- •ЗАДАЧА 6

- •ЗАДАЧА 7

- •ЗАДАЧА 8

- •ЗАДАЧА 9

- •4.2. Текущий контроль (вопросы для самопроверки, тестовые задания)

- •Тема 1. Репетиционный тест 1

- •Тема 1. Тест 1

- •Тема 2. Репетиционный тест 2

- •Тема 2. Тест 2

- •Тема 3. Репетиционный тест 3

- •Тема 3. Тест 3

- •Тема 4. Репетиционный тест 4

- •Тема 4. Тест 4

- •Тема 5. Репетиционный тест 5

- •Тема 5. Тест 5

- •Тема 6. Тест 6

- •Тема 7. Репетиционный тест 7

- •Тема 7. Тест 3.7

- •Тема 8. Тест 8.

- •Тема 9. Тест 9

- •Тема 10. Репетиционный тест 10

- •Тема 10 Тест 10

- •Тема 11. Тест 11

- •Тема 12. Тест 12

- •Тема 13. Тест 13

- •Тема 14. Тест 14

- •Тема 15. Тест 15

- •Тема 16. Тест 16

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

150202.65 |

120 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

220100.62 |

136 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

200102.65 |

140 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

200102.65 |

140 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

150501.65 |

142 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

230101.65 |

150 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

200402.65 |

150 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

200501.65 |

170 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

|

|

1 |

1.1…1.7 |

|

1. 1 |

|

|

210201.65 |

170 |

2 |

2.1…2.7 |

1 |

1. 2 |

1 |

1 |

|

|

3 |

3.1…3.15 |

|

1. 3 |

|

|

1. Электрическая цепь и ее характеристики

Эта тема охватывает первый раздел рабочей программы.

Для изучения данной темы следует использовать материал темы. Кроме этого, может быть использованы учебники по электротехнике [1-3].

Обратите особое внимание на ключевые моменты этой темы, которыми являются:

направления токов, напряжений, ЭДС;

законы Кирхгофа;

соотношения между током и напряжением в идеальных элементах цепи.

Начинайте осваивать компьютерную программу EWB, предназначенную для выполнения лабораторных работ.

33

1.1. Определение цепи

Электрической цепью называется совокупность электротехнических устройств, создающих замкнутый путь электрическому току. Она состоит из источников (генераторов) энергии, приемников энергии (нагрузки) и соединительных проводов. В цепи могут быть также различные преобразователи, защитная и коммутационная аппаратура.

В источниках неэлектрические виды энергии преобразуются (в соответствии с законом сохранения энергии) в энергию электромагнитного поля. Так, например, на гидроэлектростанциях энергия падающей воды преобразуется в энергию электромагнитного поля. В приемниках энергия электромагнитного поля преобразуется в тепловую энергию и механическую работу. Кроме того, некоторая часть энергии запасается в электрических и магнитных полях цепи.

Электромагнитные процессы в электрической цепи описываются с помощью понятий о токе, напряжении, электродвижущей силе (ЭДС), сопротивлении, индуктивности и емкости. Заметим здесь, что ЭДС, токи и напряжения, изменяющиеся во времени, обозначаются строчными латинскими буквами е, i, u, а ЭДС, токи и напряжения, неизменные во времени, обозначаются заглавными латинскими буквами E, I, U.

1.2. Графическое изображение электрической цепи и ее элементов

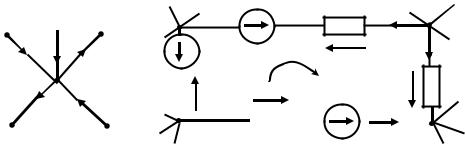

Графическое изображение электрической цепи называется ее схемой. В схеме различают ветви, узлы и контуры. Ветвь – это часть схемы, состоящая только из последовательно соединенных источников и приемников (элементов цепи). Узел – точка схемы, в которой гальванически соединены не менее трех ветвей (ветви начинаются и заканчиваются на узлах цепи). Контур – замкнутая часть схемы, образованная ветвями. На рис. 1.1 даны структурные схемы трех электрических цепей и указано количество ветвей узлов и контуров в каждой из них.

34

|

|

|

|

|

I |

|

II |

III |

№ |

I |

II |

III |

|

|

|

|

|

цепи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

наимен. |

|

|

|

|

|

|

|

|

ветвь |

3 |

5 |

6 |

|

|

|

|

|

узел |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

Рис. 1.1 |

|

контур |

3 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Принятые |

в настоящем учебном пособии графические обозначения |

|||||||

основных элементов цепи показаны на рис. 1.2. |

|

|

|

|||||

|

1 |

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Рис. 1.2

На этом рисунке: 1 источник ЭДС; 2 источник тока; 3 соединительный провод; 4 сопротивление R цепи; 5 индуктивность L цепи; 6 емкость С цепи; 7 двухполюсник (цепь с неизвестной структурой, имеющая два входных зажима).

1.3. О направлениях действия ЭДС, токов и напряжений

Для расчета электрических цепей необходимо принять направления для токов, напряжений и ЭДС. Эти направления указывают на схемах стрелками

(рис. 1.3).

а) |

I |

б) |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

(+) |

|

|

|

|

|

i |

|

|

+ |

е |

e(t) |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

R |

|

R |

|

|

0 |

t |

||

E |

U |

|

|

|

e |

u |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

( )

Рис. 1.3

35

В цепях постоянного тока (рис. 1.3,а) направление действия ЭДС источника принято указывать от отрицательного потенциала к положительному потенциалу.

За направление тока принято направление движения положительных зарядов, т.е. стрелка у тока направлена от большего потенциала к меньшему потенциалу. Направление напряжения в приемнике всегда указывают в ту же сторону, что и направление тока.

В цепях синусоидального тока (рис. 1.3,б) принято обозначать направления ЭДС, тока и напряжения, используя положительный полупериод тока, при котором ток не изменяет своего направления. При этом картина этих направлений получается аналогичной с цепью постоянного тока.

1.4. Законы электрических цепей

Ими являются первый и второй законы Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа относится к узлам цепи: в любой момент времени алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

К

ik 0 , (1.1)

k 1

где К – число ветвей, подходящих к узлу (три и более).

Токи, подходящие к узлу, и токи, отходящие от узла, имеют противоположные знаки. Будем считать подходящие к узлу токи положительными и брать их в уравнениях первого закона Кирхгофа со знаком (+), а отходящие от узла,

– отрицательными и брать их со знаком ( ) .

Пример 1.1. На рис. 1.4,а показан узел цепи с пятью подходящими к нему ветвями. Требуется составить для этого узла уравнение по первому закону Кирхгофа.

Решение. На основании формулы (1.1) имеем

i1 i2 |

i3 |

i4 |

i5 |

0 или |

i1 i3 |

i5 |

i2 |

i4 . |

Таким образом, всегда сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов, отходящих от узла.

36

а) б)

е1 |

i1 |

i1 i5 |

i2 |

е3 |

u1 |

i4 |

i4 |

i3 |

|

|

u3 |

u2 обход |

u4 |

|||||

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e2 |

i2 |

|

|

|

|

|

Рис. 1.4 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Второй закон Кирхгофа относится к контурам цепи: в любой момент времени алгебраическая сумма ЭДС всех источников энергии контура равна алгебраической сумме напряжений на всех участках этого контура.

Q |

N |

|

eq un , |

(1.2) |

|

q 1 |

n 1 |

|

где Q – число источников ЭДС в контуре; N – число приемников контура.

Для составления уравнения по второму закону Кирхгофа необходимо предварительно (произвольно) выбрать направление обхода этого контура. Те ЭДС и напряжения, направления которых совпадают с выбранным направлением обхода, считаются положительными и берутся в уравнении со знаком (+), а остальные со знаком ( ).

Пример 1.2. На рис. 1.4,б показан один из контуров сложной электрической цепи. Направления действия ЭДС источников и напряжений на приемниках известны. Требуется составить для этого контура уравнение по второму закону Кирхгофа.

Решение. Для этого предварительно выбираем (произвольно) направление обхода контура и в соответствии с формулой (1.2) составляем следующее уравнение:

e1 e2 e3 u1 u4 u2 u3.

Здесь е2 и е3 , u1 и u2 взяты со знаком ( ), так как их направление действия не совпадает с направлением обхода контура; е1, u4 и u3 взяты со знаком (+), так как их направление действия совпадает с направлением обхода контура.

37