- •ВВЕДЕНИЕ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ГЛАВА 1

- •ВСТУПЛЕНИЕ

- •ГЛАВА 2

- •НОРМАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ

- •Эритроциты

- •Классификация эритроцитарных нарушений

- •Тромбоциты

- •Классификация тромбоцитарных нарушений

- •Последовательность изменений СОТ

- •Лейкоциты

- •МАЗОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

- •Эритроциты

- •Тромбоциты

- •Лейкоциты

- •СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

- •Протромбиновое время и частичное тромбопластиновое время

- •Время кровотечения

- •Время свертывания крови

- •Агрегация тромбоцитов

- •НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- •ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНОГО МОЗГА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

- •ГЛАВА 3

- •ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •МЕТАБОЛИЗМ ЖЕЛЕЗА

- •ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА

- •ЭКСКРЕЦИЯ ЖЕЛЕЗА

- •ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗА

- •РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИИ

- •Этиология

- •Недостаточное потребление

- •Нарушение всасывания

- •Хроническая кровопотеря

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА

- •Связанные с анемией

- •Не связанные с анемией

- •КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

- •ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ

- •Картина крови

- •Определение запасов железа

- •Оценка потребления железа

- •ДИАГНОСТИКА

- •ЛЕЧЕНИЕ

- •Терапия пероральными препаратами железа

- •Терапия парентеральными препаратами железа

- •Необоснованное лечение препаратами железа

- •ГЛАВА 4

- •МАКРОЦИТОЗ И МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •НОРМОБЛАСТНЫЙ МАКРОЦИТОЗ

- •Этиология

- •ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАНИЕ?

- •Ход обследования

- •Диагностика дефицита витамина B12

- •Диагностика дефицита фолиевой кислоты

- •ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ

- •Определение

- •Частота

- •Этиология

- •Клинические проявления

- •Диагностика

- •Лечение

- •АТРОФИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И ТЯЖЕЛЫЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

- •МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ

- •Распространенность

- •Этиология

- •Клинические проявления

- •Диагностика

- •Лечение

- •МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ НАРУШЕНИЕМ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ

- •ПИЩЕВОЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12

- •ПИЩЕВОЙ ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

- •ЦЕЛИАКИЯ

- •СПРУ

- •ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- •БИСЕПТОЛ

- •ХРОНИЧЕСКИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

- •ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОФИБРОЗ

- •ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ БОЛЬНЫМ С ТЯЖЕЛОЙ МЕГАЛОБЛАСТНОЙ АНЕМИЕЙ

- •ГЛАВА 5

- •НОРМОЦИТАРНАЯ АНЕМИЯ И АНЕМИИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ

- •Патогенез

- •Клинические проявления

- •Лечение

- •Злокачественные новообразования

- •Инфекции

- •Ревматоидный артрит

- •Синдром Фелти

- •Системная красная волчанка (СКВ)

- •Ревматическая полимиалгия — височный артериит

- •Склеродермия

- •Анкилозирующий спондилит

- •Дерматомиозит и болезнь Рейтера

- •Хронические болезни печени

- •НАРУШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ ЭРИТРОПОЭТИНА

- •Хроническая почечная недостаточность

- •ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ

- •Гипотиреоз

- •Болезнь Аддисона

- •Гипопитуитаризм

- •ГЛАВА 6

- •ЦИТОПЕНИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КОСТНОГО МОЗГА. ГИПЕРСПЛЕНИЗМ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КОСТНОГО МОЗГА

- •АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

- •Этиология

- •Клиническая картина

- •Дифференциальный диагноз

- •Лечение АА

- •ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЦИТОПЕНИИ

- •ЭРИТРОЦИТАРНАЯ АПЛАЗИЯ

- •НЕЙТРОПЕНИЯ

- •ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КОСТНОГО МОЗГА

- •ГИПЕРСПЛЕНИЗМ

- •ГЛАВА 7

- •СКРИНИНГ НА АНЕМИЮ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА

- •СКРИНИНГ

- •ЗНАЧЕНИЕ АНЕМИИ

- •ПОДДАЕТСЯ ЛИ АНЕМИЯ ЛЕЧЕНИЮ?

- •МОЖНО ЛИ ЧЕТКО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ АНЕМИЮ?

- •ПОГРАНИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- •ТЕСТЫ

- •ТИПЫ АНЕМИИ

- •СКРИНИНГ НА АНЕМИЮ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП БОЛЬНЫХ

- •Группы больных, подвергающихся риску возникновения анемии

- •ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •ГЛАВА 8

- •ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ

- •ПРИОБРЕТЕННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

- •Приобретенные гемолитические анемии, обусловленные действием инфекционных, химических или физических факторов

- •Иммунная гемолитическая анемия

- •НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •ГЛАВА 9

- •КРОВОТОЧИВОСТЬ И НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ

- •ФИЗИОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА

- •КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА

- •ТРОМБОЦИТАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

- •НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ

- •ВРОЖДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

- •ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА К

- •БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

- •ДИССЕМИНИРОВАННОЕ ВНУТРИСОСУДИСТОЕ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

- •ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ

- •ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ

- •СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

- •ИЗБЫТОЧНЫЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФИБРИНОЛИЗ

- •ГЛАВА 10

- •КЛИНИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗАХ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН

- •Клиническая диагностика

- •Диагностика с помощью объективных методов

- •Практический подход к диагностике тромбоза глубоких вен

- •РЕЦИДИВЫ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН

- •Подход к диагностике

- •Диагностика острого рецидива венозного тромбоза

- •Практический подход к диагностике острого рецидива венозного тромбоза

- •Диагностическая тактика в отношении больных с ранее нормальным результатом импедансной плетизмографии

- •Диагностика посттромбофлебитического синдрома

- •Другие причины болей в нижних конечностях

- •СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ТРОМБОЗ У БОЛЬНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППАМ ВЫСОКОГО РИСКА

- •ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА

- •ВЫБОР ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА

- •Плановые абдоминальные и торакальные операции

- •Операции на бедре

- •Обширные операции на коленном суставе

- •Операции на органах мочеполовой системы

- •ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА НЕХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

- •Инфаркт миокарда

- •Цереброваскулярные катастрофы

- •ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

- •Сцинтиграфия (сканирование) легких

- •Ангиография легких

- •Рекомендуемый подход к диагностике тромбоэмболии легочной артерии

- •ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА И ТРОМБОЭМБОЛИИ

- •Тромбоз глубоких проксимальных вен и тромбоэмболия легочной артерии

- •Тромбоз глубоких вен голени

- •Тяжелая тромбоэмболия легочной артерии

- •Рецидив венозного тромбоза

- •ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

- •ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОНЕВРОЗА

- •ГЛАВА 11

- •ЛЕЙКОЗЫ

- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

- •БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙКОЗОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

- •ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ В МОМЕНТ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА

- •Острые лейкозы

- •Хронические лейкозы

- •ЛЕЧЕНИЕ

- •Острые лейкозы

- •Лечение малопроцентного лейкоза и предлейкозов

- •ГЛАВА 12

- •ПАТОЛОГИЯ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

- •ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

- •ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- •Кинетика миеломных клеток

- •КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

- •Физикальные изменения

- •Костные поражения и рентгенологические изменения

- •Поражения почек: «миеломная почка»

- •Неврологические осложнения

- •Синдром повышенной вязкости

- •Гиперкальциемия

- •Нарушение гемостаза

- •Инфекции

- •ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- •Анализ крови

- •Костный мозг

- •Парапротеин

- •Зональный электрофорез

- •Количественное определение иммуноглобулинов

- •Иммуноэлектрофорез (ИЭФ)

- •Другие лабораторные исследования

- •КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •ЛЕЧЕНИЕ

- •Комбинированная химиотерапия

- •Поддерживающая терапия

- •Лечение рефрактерного заболевания

- •Острый лейкоз

- •Тактика при осложнениях миеломной болезни

- •МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ ГАММАПАТИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ГЕНЕЗА (МГНГ) И ВЯЛО ТЕКУЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •СОЛИТАРНАЯ ПЛАЗМОЦИТОМА

- •МАКРОГЛОБУЛИНЕМИЯ ВАЛЬДЕНСТРЕМА

- •Лабораторные исследования

- •Лечение

- •Прогноз

- •ГЛАВА 13

- •ПОЛИЦИТЕМИЯ И МИЕЛОФИБРОЗ

- •ПОЛИЦИТЕМИЯ

- •Истинная полицитемия

- •Вторичная полицитемия

- •Миелофиброз

- •ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ

- •ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЦИТОЗ

- •ГЛАВА 14

- •ЛИМФОМЫ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛИМФОМ

- •ДИАГНОСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ БОЛЕЗНИ

- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ЛИМФОМЫ

- •КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

- •ВЛИЯНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ БОЛЕЗНИ И ТЕРАПИИ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ

- •НЕХОДЖКИНСКАЯ ЛИМФОМА

- •ВЛИЯНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ БОЛЕЗНИ И ТЕРАПИИ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С НЕХОДЖКИНСКИЙ ЛИМФОМОЙ

- •ГЛАВА 15

- •ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЛЕКАРСТВАМИ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •Типы лекарственных реакций

- •Частота неблагоприятных реакций

- •АПЛАСТИЧЕСКИЯ АНЕМИЯ

- •Прогноз

- •Лечение

- •АГРАНУЛОЦИТОЗ

- •Клинические проявления

- •Изменения крови и костного мозга

- •Патогенез

- •Лекарственные средства, вызывающие агранулоцитоз

- •Прогноз

- •Лечение

- •ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

- •Основные клинические проявления

- •Типы гемолитической анемии

- •Прогноз

- •Лечение

- •ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

- •Клинические проявления

- •Лабораторные исследования

- •Патогенез

- •Лекарственные средства, вызывающие тромбоцитопению

- •Прогноз

- •Лечение

- •МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ

- •СИДЕРОБЛАСТНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ

- •МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ И СУЛЬФГЕМОГЛОБИНЕМИЯ

ем месте (14%). Предполагается, что в последние годы частота этой болезни действительно возросла [Osserman, 1982].

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Миеломная болезнь возникает в результате злокачественной пролиферации плазматических клеток, происходящей главным образом в костном мозге, но иногда и в экстрамедуллярных очагах. На моделях с использованием экспериментальных животных было показано, что в развитии злокачественных плазмоцитов участвуют как генетические, так и средовые факторы. Вместе с тем у человека роль ни одного из этих факторов до сих пор не доказана. У мышей чувствительных линий BALB/c и NZB плазмоцитомы удается индуцировать путем воздействия определенных химических веществ [Potter, 1973]. У мышей других линий такое воздействие не вызывает развития плазмоцитомы.

Есть отдельные сообщения о семейных случаях миеломной (болезни, однако надежных свидетельств генетической предрасположенности у человека нет. Гипотеза «двух ударов» [Salmon, Seligmann, 1974] постулирует роль двух средовых факторов в этиологии миеломы. Доброкачественная моноклональная гаммапатия довольно широко распространена среди лиц пожилого возраста. Она возникает в результате моноклональной пролиферации плазматических клеток, которые секретируют иммуноглобулин одного и того же идиотипа. Число клеток (повидимому, меньше 1011) довольно стабильно, и только в небольшом числе случаев возникает злокачественная опухоль. У некоторых больных миеломной болезнью парапротеин обладает специфичностью к определенным антигенам (например, к стрептолизину или g-глобулину). Salmon, Seligmann (1974), исходя из результатов экспериментов на мышах, предположили, что миелома начинается с образования, в ответ на антигенный стимул, клона доброкачественных В-клеток (доброкачественная гаммапатия). Позднее, в ответ на онкогенный стимул, возможно, вирусной природы, этот клон может подвергнуться злокачественной трансформации, и когда число клеток достигнет 1011—1012 (миелома), возникает клиническая картина заболевания.

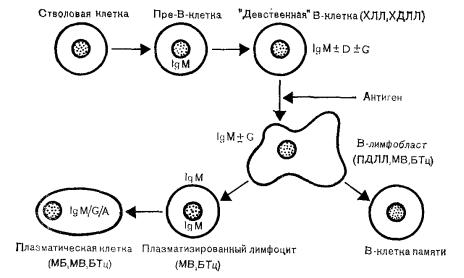

21. Схема созревания В-лимфоцитов и предполагаемые клеткимишени при развитии лимфопролиферативных заболеваний В-клеточной природы. ХЛЛ — хронический лимфолейкоз; ХДЛЛ — хорошо дифференцированная лимфоцитарная лимфома; ПДЛЛ — плохо дифференцированная

лимфоцитарная лимфома; БТц — болезнь тяжелых цепей; МВ — макроглобулинемия Вальденстрема; МБ — миеломная болезнь.

Причина возникновения миеломы во многом неясна, однако сейчас уже довольно много известно о клеточном субстрате и кинетике роста этой опухоли. Созревание нормальных В-лимфоцитов и их эволюцию вплоть до антителообразующих плазмоцитов удается теперь проследить с помощью антител к

легким |

или |

тяжелым цепям |

молекул иммуноглобулинов(рис. |

|

21). Использование иммунофлюоресцентных или иммуноперокси- |

||||

дазных |

методик позволяет |

идентифицировать ранние пре- -В |

||

клетки, в цитоплазме которых содержится IgM. По мере созре- |

||||

вания эти клетки утрачивают цитоплазматический иммуноглобу- |

||||

лин, но |

зато |

иммуноглобулин (IgM и IgD) появляется |

на их |

|

поверхностной |

мембране. Такие |

«девственные» В-клетки |

спо- |

|

собны отвечать на специфические антигены. Контакт с антигенами приводит к созреванию до стадии лимфобласта, что сопровождается усилением синтеза поверхностных иммуноглобулинов, а затем и до стадии плазматизированного лимфоцита, способного синтезировать цитоплазматические иммуноглобулины. В конечном счете эти клетки превращаются в полностью зрелые плазмоциты, которые окончательно теряют поверхностные иммуноглобулины, однако способны секретировать иммуноглобулины соответствующего подкласса в межклеточную среду.

Используя названные методы идентификации клеточных маркеров, можно полагать, что многие разновидности злокачественных опухолей лимфоидной ткани имеют В-клеточное происхождение. Так, хронический лимфолейкоз (В-ХЛЛ) обусловлен пролиферацией клеток на стадии «девственных» В-лимфоцитов, тогда как большинство неходжкинских лимфом происходят из клеток той же стадии дифференцировки, что и В-ХЛЛ (хорошо дифференцированная лимфома, ХДЛЛ), или из лимфобластов (плохо дифференцированные лимфомы, ПДЛЛ). При макроглобулинемии доминируют плазматизированные лимфоциты(наряду с плазмоцитами), и клональная экспансия клеток этой стадии дифференцировки приводит к секреции IgM, который можно лег-

ко идентифицировать в сыворотке. При миеломной болезни в процесс вовлекаются только плазматические клетки, а клональный характер их пролиферации приводит к тому, что и сывороточный парапротеин, и цитоплазматический иммуноглобулин имеют одни и те же тяжелые (g или a) и легкие (k или l) цепи.

Возможность идентификации клеточного фенотипа имеет важное диагностическое значение. Клетки в тканевых срезах можно окрасить с помощью антител, конъюгированных пероксидазой. Такие иммунопероксидазные красители со специфичностью к тяжелым или легким цепям помогают определить, является ли плазмоклеточный инфильтрат реактивным (поликлональным) или злокачественным (моноклональным).

Кинетика миеломных клеток

Большинство миеломных плазматических клеток в костном мозге находится вне клеточного цикла. Возможность изучать клоногенные стволовые клетки(МКОЕ-к), образующие в культурах вне организма плазмоцитарные колонии, позволила детально проследить клеточную кинетику при миеломной болезни. Этот метод может быть также использован для исследования синтеза парапротеина и чувствительности миеломных клеток к химиотерапевтический препаратам [Durie, 1982; Salmon, 1982].

Применение методов мечения или самоубийства клеток после их краткосрочной инкубации с3Н-тимидином привело к пересмотру взглядов на опухолевый рост при миеломной болезни. На стадии клинических проявлений болезни доля плазматических клеток, находящихся в клеточном цикле (S-фаза), со-