- •3) Высоты точек земной поверхности: абсолютные, условные относительные. Методы их определения.

- •4)Тахеометрическая съемка. Способы съемки, ведение журнала, абрис, контроль.

- •5)Рельеф.

- •6)Мензульная съемка.

- •7)Определение площадей по карте.

- •8) Создание планового съемочного обоснования. Теодолитные ходы.

- •9) Геометрическое нивелирование.

- •10)Проекция Гауса.

- •11) Единицы измерения. Рассчет ведомости замкнутого теодолитного хода.

- •12) Принадлежности геометрического нивелирования. Н-3 (4н3кл). Поверки.

- •13) Решение задач по картам.

- •14) Барометрическое нивелирование.

- •15) Государственная высотная геодезическая сеть.

- •16) Прямая и обратная геодезическая задачи.

- •17) Условные знаки, генерализация.

- •18) Современные электронные дальномеры. Порядок измерения расстояний.

- •19) Виды и способы топографических съемок.

- •20) Разграфка и номенклатура топографических карт. Стандартный масштабный ряд. Колонна, широтный ряд.

- •21) Математическая основа топографических карт.

- •22) Классификация теодолитов. 2т30. Штатив, ориентир-буссоль. Поверки теодолитов.

- •23) Измерение углов.

- •24) Предмет Топография.

- •25) Форма и размеры Земли.

- •26) Теодолитная съемка.

- •27) Глазомерная съемка.

- •28) Топографические карты и планы.

- •29) Буссольная съемка.

- •30) Спутниковые методы определения координат.

- •31) Государственная плановая геодезическая сеть.

- •32) Тахеометрическая съемка. Сущность, камеральные работы.

- •33) Ориентирование линий.

- •34) Измерение длин линий на местности. Непосредственный способ.

- •35) Полярные координаты.

- •36) Дальномеры. Измерение наклонных линий. Определение недоступных расстояний.

- •37) Приведение наклонных линий к горизонту. Измерение углов наклона. Эклиметр. Точность.

- •38) Ошибки измерений. Свойства ошибок измерений.

- •39) Понятие о точности измерений. Равноточные и неравноточные измерения. Критерии.

- •41) Система плоских прямоугольных координат.

- •42) Тригонеметрическое нивелирование.

- •43) Аэротопографическая и космофотосъемка. Дешифрирование.

- •44) Нивелирные ходы, журнал.

Системы координат в топографии. Географическая система координат.

координаты — величины, характеризующие расположение искомых точек относительно исходных плоскостей, линий и точек выбранной системы координат.

Географические астрономические координаты.

В астрономической системе координаты точек определяются относительно направлений отвесных линий в точках земной поверхности. Астрономические координаты могут быть измерены техническими средствами и методами геодезической астрономии. Эти координаты определяются из наблюдений за светилами.

Астрономическая широта – угол, образованный отвесной линией в данной точке и плоскостью, перпендикулярной оси вращения Земли. (0-(+/-900))

Астрономическая долгота – двугранный угол между плоскостями астрономических мередианов данной точки и начального мередиана. Астрономический мередиан образуется сечением земной поверхности плоскостью, проходящей через отвесную линию в данной точке параллельно оси вращения Земли. (0-(+/-1800))

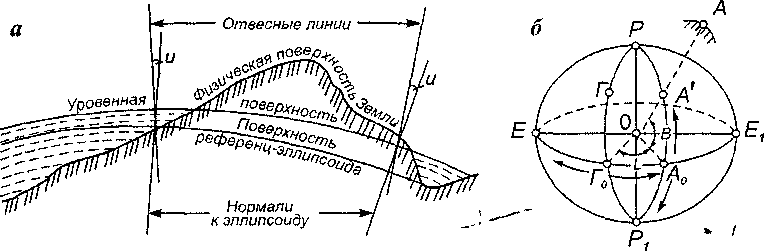

Географическая (геодезическая) система координат: а — уклонение отвесных линий; «'

Географические геодезические координаты (!!!).

Геодезические координаты (В,L) – угловые величины, определяющие положение точки на земном эллипсоиде относительно экватора и начального мередиана.

Геодезическая широта (В) – угол между плоскостью экватора и нормалью в данной точке на земном эллипсоиде. (0-(+/-900))

Геодезическая долгота (L) – двугранный угол между плоскостью начального мередиана и плоскостью мередиана данной точки на земном эллипсоиде. (0-(+/-1800))

Положение точки А на физической поверхности Земли определяется координатами В, L и высотой Н — отстоянием по нормали данной точки от ее проекции А' на поверхности эллипсоида.

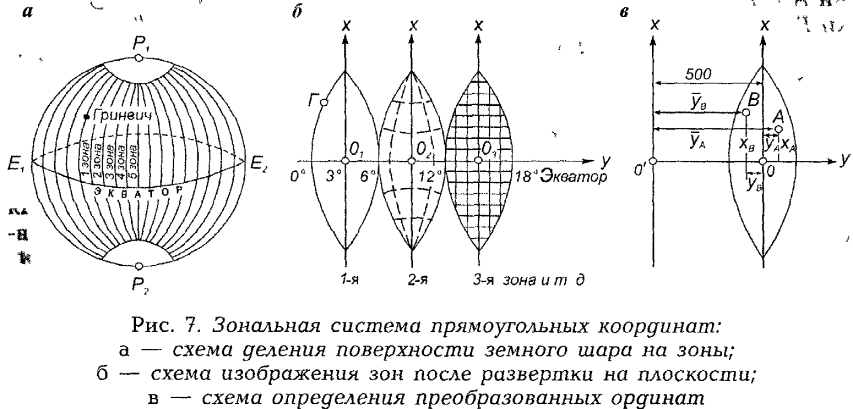

2.1) Прямоугольные плоские зональные координаты.

Плоские прямоугольные координаты (Х,У) – линейные величины, определяющие положение точки на плоскости относительно вынесенного осевого мередиана (на 500км к западу) координатной зоны и экватора.

Абсцисса (Х) – расстояние по оси Х от экватора до данной точки.

Ордината (У) - расстояние по оси У от вынесенного осевого мередиана данной координатной зоны до точки.

В общегосударственной системе плоских прямоугольных координат положение точек земной поверхности определяется прямоугольными координатами х, у на плоскости, на которую они проектируются по закону равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса — Крюгера. Данная проекция была разработана немецким ученым К. Гауссом в 1825— 1830 гг.; разработку рабочих формул для вычислений координат в этой проекции выполнил в 1912 г. Л. Крюгер. Сущность проекции Гаусса - Крюгера заключается в следующем. Земной эллипсоид делится меридианами через 6° по долготе на 60 зон, простирающихся от полюса до полюса.

Нумерация зон ведется с запада на восток от Гринвичского меридиана, который является западной границей первой зоны. Средний меридиан каждой зоны называется осевым.

Долгота осевого меридиана любой зоны Восточного полушария определяется по формуле L = 6°N- 3, где N — номер 6-градусной зоны.

Осевой меридиан зоны изображается на плоскости прямой линией и принимается за ось абсцисс (х); осью ординат (у) является изображение экватора. Чтобы избежать отрицательных значений ординат, в каждой зоне ось абсцисс (х) условно переносят на 500 км к западу от осевого меридиана

2.2) Прямоугольные пространственные координаты.

0 – центр эллипсоида, Z – малая полуось эллипсоида, Х – на пересечении плоскостей геодезического экватора и начального мередиана, У – дополняет систему до правой.

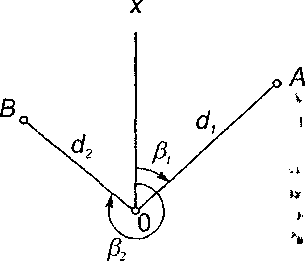

3.0) Полярная система координат.

Элементами данной

системы координат являются (рис. 8): 1)

полярная ось Ох; за

ось Ох может

приниматься любое направление,

например сторона теодолитного хода;

2) точка 0 —

начало координат (полюс), принимается

произвольно; полюсом может быть любая

точка, в том числе и вершина теодолитного

хода.

Положение точек на плоскости в рассматриваемой системе определяется двумя координатами: горизонтальным углом между полярной осью и направлением на определяемую точку; горизонтальным расстоянием d от полюса до определяемой точки.

Для ориентирования на поверхности Земли служат определенные точки, линии и плоскости. Ось Земли — воображаемая прямая, вокруг которой вращается Земля. Наклон земной оси к плоскости эклиптики 66,50. Географические полюсы — точки пересечения оси Земли с ее поверхностью. Полюс PN, со стороны которого вращение Земли усматривается против часовой стрелки, называется северным (нордовым). Полюс Ps — южным (зюйдовым) полюсом. Большой круг — линии, образованные сечением поверхности земного эллипсоида плоскостями, проходящими через центр Земли. Малый круг — линии, образованные сечением поверхности земного эллипсоида плоскостями, не проходящими через центр Земли.

Параллели — линии, образованные сечением поверхности земного эллипсоида плоскостями, перпендикулярными оси Земли. Экватор — наибольшая из параллелей, плоскость которой проходит через центр Земли.

Меридианы — линии, образованные сечением поверхности земного эллипсоида плоскостями, проходящими через ось Земли.

Порядок определения на карте в методичке.

Съемка местности. Понятие, работы, классификация.

Совокупность действий, выполняемых на местности для получения плана, карты или профиля, называется съемкой.

Основными действиями при съемках являются геодезические измерения

линейные, в результате которых определяют расстояния между точками местности,

угловые, позволяющие определять горизонтальные и вертикальные углы между направлениями на заданные точки,

высотные, или нивелирование, в результате которых определяют превышения между точками местности

Если съемка проводится для получения плана с изображением только ситуации, то ее называют горизонтальной (плановой), или контурной

Съемка, в результате которой должен быть получен план или карта с изображением ситуации и рельефа, называется топографической. При топографической съемке наряду с другими действиями производят измерения с целью определения высот точек местности, т е нивелирование В зависимости от применяемых приборов и методов различают следующие виды съемок

Теодолитная съемка— это горизонтальная (плановая) съемка местности, выполняемая с помощью угломерного прибора — теодолита и стальной мерной ленты (или дальномеров различных типов) При выполнении этой съемки измеряют горизонтальные углы и расстояния В результате съемки получают ситуационный план местности с изображением контуров и местных предметов

Тахеометрическая съемка выполняется тахеометрами, при этом на местности измеряют горизонтальные и вертикальные углы (или превышения) и расстояния до точек. По результатам измерений в камеральных условиях строится топографический план местности Данный вид съемки получил широкое распространение в инженерной практике

Мензульная съемка производится с помощью мензулы — горизонтального столика и кипрегеля — специального углоначертательного прибора, снабженного вертикальным крутом и дальномером. В процессе этой съемки топографический план местности составляется непосредственно в поле, что позволяет сопоставлять полученный план с изображаемой местностью, обеспечивая тем самым своевременный контроль измерений. В этом заключается достоинство мензульной съемки по сравнению с тахеометрической.

Наземная стереофотосъемка выполняется фототеодолитом, представляющим собой сочетание теодолита и фотокамеры. Путем фотографирования местности с двух точек линии (базиса) и последующей обработки фотоснимков на специальных фотограмметрических приборах получают топографический план снимаемого участка местности. Данная съемка применяется при дорожных, геологических и других изысканиях в горной местности, при съемках карьеров, оврагов и т. д.

Аэро- и космическая фотосъемки проводятся специальными аэрофотоаппаратами, устанавливаемыми на летательных аппаратах. Для обеспечения этой съемки на местности выполняют определенные геодезические измерения, необходимые для планово-высотной привязки аэроснимков к опорным точкам местности. Данный вид съемки является наиболее прогрессивным, допускающим широкую механизацию и автоматизацию производственных процессов; он позволяет в кратчайшие сроки получить топографические планы (карты) значительных территорий страны.

Перспективным направлением в области новых геодезических разработок являются съемки на базе системы спутникового позиционирования, обеспечивающие более эффективное решение задач земельного и городского кадастров.

Нивелирование (вертикальная или высотная съемка) производится с целью определения высот точек земной поверхности. Различают следующие виды нивелирования:

а) геометрическое, выполняемое с помощью приборов — нивелиров, обеспечивающих горизонтальное положение визирного луча в процессе измерений;

б) тригонометрическое, или геодезическое, выполняемое с помощью наклонного луча визирования;

в) барометрическое, основанное на физическом законе изменения атмосферного давления с изменением высот точек над уровнем моря;

г) гидростатическое, основанное на свойстве жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаться на одинаковом уровне; выполняется с помощью шланговых нивелиров и применяется при наблюдениях за осадками сооружений, для передачи отметок через водные преграды, при монтаже технологического оборудования в стесненных условиях и т. д.;

д) автоматическое, или механическое, выполняемое с помощью профилографов-автоматов; такое нивелирование дает возможность автоматически получать профиль нивелируемой местности и определять отметки отдельных точек.

Буссольная съемка производится с помощью буссоли и мерной ленты для получения ситуационного плана местности. В качестве самостоятельной буссольная съемка в настоящее время не применяется; иногда она используется для съемки небольших участков местности (например, в лесоустройстве и др.) как вспомогательная при других видах съемок.

Глазомерная съемка — контурная съемка местности, выполняемая на планшете с компасом с помощью визирной линейки. При сочетании глазомерной съемки с барометрическим нивелированием можно получить топографический план местности. Глазомерная съемка с самолета (вертолета) называется аэровизуальной. В инженерной практике данная съемка применяется при предварительном ознакомлении с местностью (рекогносцировке), а также при изысканиях в неисследованных районах.

3) Высоты точек земной поверхности: абсолютные, условные относительные. Методы их определения.

Абсолютная высота – расстояние по вертикали от основной уровневой поверхности до точки физической поверхности Земли.

Условная высота – вертикальное расстояние по вертикали от условной уровневой поверхности до точки физической поверхности Земли.

Относительная высота (превышение) – расстояние по вертикали от уровневой поверхности т.А до уровневой поверхности т.В.

Высоты точек местности над уровнем моря (абсолютные высоты) определяют по карте с помощью отметок высот горизонталей и принятой на карте высоты сечения рельефа.

Если точка расположена на горизонтали, то ее абсолютная высота равна значению отметки этой горизонтали.В случае, когда горизонталь не имеет подписанной отметки, ее значение определяют по отметкам других горизонталей или высот точек местности. (Пропорции в тетради)

Точки, на которые переданы абсолютные высоты, закреплены на местности специальными геодезическими знаками — реперами (грунтовыми и стенными) и марками.

Чтобы правильно снять рельеф, нужно прежде всего знать относительные превышения различных точек местности.

Затем по относительным превышениям можно определить и абсолютные высоты их, т. е. высоты над уровнем моря.

Переход от относительного превышения к абсолютной высоте производится путем алгебраического сложения исходной высоты и превышения.

Методы определения превышений:

1) геометрическое нивелирование. Превышение между точками – разность отсчетов по рейкам при горизонтальном положении визирной оси нивелира.

2) Тригонометрическое нивелирование. Превышение между точками определяют по измеренным вертикальным углам и расстоянию между точками.

3) Барометрическое нивелирование. Основано на использовании зависимости между атмосферным давлением и высотой точек на местности.

4) Гидростатичкское нивелирование. Основан на свойствах жидкости в сообщающихся сосудах. Высокая точность, позволяет определять превышение между точками при отсутствии взаимной видимости.

5) Автоматическое нивелирование. Выполняется с помощью автоматических нивелиров, установленных на автомобилях или велосипедах, которые обычно вычерчивают профиль нивелируемой линии местности. Выполняется быстро, но точность невысокая.

6) Стереофотограмметрический метод. Опеределение превышения путем обработки пары снимков, полученных в двух точках на расстоянии базиса фотографирования так, чтобы на части каждого из снимков была изображена одна и та же местность.

7) Аэрорадионивелирование. Определение превышения путем измерения высоты полета летательного аппарата радиовысотомером и разности измерения высоты точек трассы полета статоскопом (по разностям давлений).

8) По результатам спутниковых измерений. С помощью спутниковых систем можно определить пространственные координаты точек местности в автономном (точность 1м) и дифференциальном режимах (относительно точек с известными координатами с точностью до сантиметров).

4)Тахеометрическая съемка. Способы съемки, ведение журнала, абрис, контроль.

Тахеометрическая съемка – съемка ситуации и рельефа, при которой определяется плановое и высотное положение съемочных пикетов для создания топографического плана участка местности. Выполняется для создания планов или цифровых моделей небольших участков местности в крупных масштабах (1:500 – 1:5000) или в сочетании с другими видами работ. Выполняется с помощью тахеометров. «+»: может выполняться при неблагоприятных погодных условиях, процесс можно автоматизировать, камеральные работы могут выполняться другим исполнителем вслед за производством полевых измерений, что позволяет сократить время. «-»:составление плана местности выполняется в камеральных условиях на основании только результатов полевых измерений и зарисовок; при этом нельзя своевременно выявить допущенные промахи путем сличения плана с местностью.

Приборы:

1. ТЭ — тахеометр электронный; сочетает угломерное устройство со светодальномером. Автоматизированная технологическая цепочка: тахеометр — регистратор информации — преобразователь — ЭВМ — графопостроитель, которая обеспечивает получение готовых топографических планов в автоматическом режиме.

Электронные тахеометры делятся на две группы: приборы с визуальным съемом показаний, приборы с автоматическим съемом показаний с угломерных кругов. В первом случае результаты измерений углов вводятся в вычислительное устройство с помощью клавиатуры, во втором случае результаты угловых измерений индицируются на цифровом табло и автоматически вводятся в память ЭВМ. Результаты измерения расстояний в обоих случаях вводятся в ЭВМ автоматически. ТЭ (1гр): отечественный, зарубежные EOT 2000, SM4 (Германия), Distomat Di3, Di4 (Швейцария), Geodimeter 7T (Швеция) и др. ТЭ (2гр):отечественные ТаЗм, 2Та5 и ЗТа5, зарубежные Elta, Rec Elta, Geodimeter серии 600S (Германия), SET Sokkia (рис 120, r), DTM Nikon, GTS Topcon и PCS Pentax (Япония), TPS Leica (Швейцария) и др.

2. ТД — тахеометр с авторедукционным дальномером-высотомером двойного изображения с постоянным параллактическим углом предназначен для определения расстояний в диапазоне 20— 180 м/с относительной погрешностью 1 3000 и превышений со средней квадратической погрешностью не более 5 см на 100 м расстояния по 2-метровой горизонтальной рейке, а также для измерения горизонтальных и вертикальных углов со средними квадратическими погрешностями 7 и 10" соответственно Угломерная часть прибора выполнена на базе теодолита Т5К. Применяется для проложения полигонометрических и теодолитных ходов и выполнения тахеометрической съемки К данному типу относится тахеометр Редта 002 (Германия).

3 ТВ — тахеометр внутрибазный, предназначен для измерения горизонтальных проложений и горизонтальных и вертикальных углов со средней квадратической погрешностью 30 и 60" соответственно По принципу действия ТВ относится к дальномерам двойного изображения с переменной базой внутри прибора. Расстояния до 60 м можно измерять без использования рейки по наблюдаемым вертикальным контурам местных предметов, при расстоянии до 180 м используется веха и дополнительная база величиной 60 см Относительная погрешность измерения расстояний в среднем равна 1 1000 ТВ применяется при тахеометрической съемке труднодоступных участков, открытых горных выработок, в городах в условиях интенсивного движения транспорта, а также в автодорожном и транспортном строительстве

4ТН — тахеометр номограммный, с 1984 г выпускается под шифром ТаН, 2ТаН. Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, горизонтальных проложений и превышений при одном наведении зрительной трубы на вертикальную рейку.

Исходными пунктами хода служат пункты государственной сети и сетей сгущения, но плотность их недостаточна, поэтому прокладывают теодолитные или тахеометрические ходы. Съемка ситуации и рельефа может выполняться одновременно с проложением тахеометрических ходов либо после того, как ходы проложены. В первом случае на каждой станции сначала проводят все измерения, связанные с проложением ходов съемочного обоснования, а затем выполняют съемку ситуации и рельефа.

Съемка местных предметов, контуров и рельефа местности производится, как правило, полярным способом; в исключительных случаях (при съемке недоступных местных предметов) применяется способ угловых засечек. Превышение точек местности определяют тригонометрическим нивелированием; в равнинной местности превышения можно определять горизонтальным лучом, пользуясь теодолитом как нивелиром, т. е. установив визирную ось трубы теодолита в горизонтальное положение. Горизонтальные (полярные) и вертикальные углы измеряют при одном положении зрительной трубы прибора, полярные расстояния — нитяным дальномером.

Вокруг каждой станции намечают реечные (пикетные) точки, необходимое количество которых зависит от характера рельефа, сложности ситуации и масштаба съемки. Реечные точки выбирают на характерных точках рельефа — на вершинах и подошвах холмов, на дне и бровках котловин и оврагов, по линиям водоразделов и водосливов, на перегибах скатов и седловинах, в характерных точках контуров и у местных предметов. Чем крупнее масштаб съемки, меньше принятая высота сечения рельефа и сложнее характер снимаемой местности, тем больше должно быть число реечных точек. Допустимые расстояния между реечными точками и от прибора до рейки зависят от масштаба съемки и высоты сечения рельефа; согласно инструкции они не должны превышать величин, приведенных в табл. расстояния от прибора до рейки и между пикетами.

При выполнении съемки техническими теодолитами (круговыми тахеометрами) работа на станции выполняется в следующем порядке.

Теодолит устанавливают над точкой в рабочее положение, измеряют высоту прибора i и отмечают ее на рейке.

При КЛ (или КП) совмещают нули лимба и алидады и вращением лимба визируют зрительной трубой на предыдущую (иногда последующую) станцию; тем самым лимб ориентируется нулевым делением по выбранному начальному направлению. Лимб закрепляют.

Открепив алидаду, производят последовательное визирование на снимаемые пикетные точки, на которых устанавливается рейка. Зрительную трубу наводят на рейку так, чтобы вертикальная нить сетки совместилась с осью рейки, а горизонтальная — с меткой, соответствующей высоте прибора. Берут отсчеты по нитяному дальномеру, горизонтальному и вертикальному кругам и записывают их в журнал (табл.17).

В графе «Примечание» указывают место расположения реечной точки, характер рельефа в данной точке и другие сведения, необходи мые для вычислений и при последующем составлении плана. Если рееч ная точка является только контурной, то при ее съемке отсчет по вер тикальному кругу не берется.

4. Вращением алидады визируют на следующую реечную точку и повторяют те же действия.

Для каждой реечной точки с помощью микрокалькулятора либо по тахеометрическим таблицам находят горизонтальное проложение и превышение. При работе с номограммным тахеометром горизонтальные проложения и превышения точек определяют непосредственно по рейке с помощью номограммных кривых. После съемки 20 — 30 реечных точек, а также по окончании работы на станции повторно визируют по начальному направлению и берут контрольный отсчет по горизонтальному кругу; если контрольный отсчет отличается от 0° не более ±1,5', то ориентировку лимба считают ненарушенной.

Для контроля и во избежание пропусков (незаснятых участков) в съемке местности на смежных станциях выполняют съемку с перекрытием, равным максимально допустимому расстоянию между соседними пикетными точками для данного масштаба съемки. Нумерация пикетных точек на всех станциях принимается сквозной.

В процессе съемки на каждой станции одновременно с полевым журналом ведется абрис — схематический чертеж местности. На абрис наносят по полярным координатам (Д d) все реечные точки и контуры местности; стрелками, соединяющими соседние пикетные точки, между которыми имеется равномерный уклон, указывают направления скатов; пунктиром показывают линии водоразделов и тальвегов; условными горизонталями изображают отдельные ясно выраженные формы рельефа. Абрисы выполняют условными знаками с пояснительными подписями, примерно выдерживая масштаб съемки. Для каждой станции абрис составляется на отдельном листе.

Абрис удобно составлять на круговой номограмме, представляющей собой ряд концентрических окружностей через 1 см и радиальных кривых, проведенных через 10°. Станция, с которой ведется съемка, принимается в центре номограммы; вертикальный диаметрномограммы принимается за начальное направление, от верхнего конца которого ведется отсчет горизонтальных углов. Реечные точки наносят по полярным координатам; расстояния отсчитывают по концентрическим кругам в принятом для номограммы масштабе, а полярные углы — по градусному кольцу.

Ведение абриса является одной из наиболее ответственных операций тахеометрической съемки, так как составление плана производится в камеральных условиях, когда исполнитель не видит перед собой местности; следовательно, от качества абриса во многом зависит правильность изображения на плане ситуации и рельефа местности.

Камеральные работы при тахеометрической съемке включают в себя: 1) проверку полевых журналов измерений; 2) вычисление плановых и высотных координат (х, у, Н) точек теодолитно-нивелирных, теодолитно-высотных и тахеометрических ходов; 3) вычисление отметок реечных точек на каждой станции; 4) составление топографического плана местности. Проверка записей и вычислений в полевых журналах производится в две руки (наблюдателем и его помощником). При этом заново вычисляют горизонтальные и вертикальные углы, горизонтальные проложения, прямые, обратные и средние превышения точек ходов. Обнаруженные погрешности устраняются путем соответствующих исправлений.