- •Глава 1

- •§ 1. Модели в механике. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения

- •§ 2. Скорость

- •§ 3. Ускорение и его составляющие

- •§ 4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •Глава 2

- •§ 5. Первый закон Ньютона. Масса. Сила

- •§6. Второй закон Ньютона

- •§ 7. Третий закон Ньютона

- •§ 8. Силы трения

- •§ 9. Закон сохранения импульса. Центр масс

- •§ 10. Уравнение движения тела переменной массы

- •Глава 3 Работа и энергия

- •§11. Энергия, работа, мощность

- •§ 12. Кинетическая и потенциальная энергии

- •§ 13. Закон сохранения энергии

- •§ 14. Графическое представление энергии

- •§ 15. Удар абсолютно упругих и неупругих тел

- •Глава 4

- •§ 16. Момент инерции

- •§ 17. Кинетическая энергия вращения

- •§ 18. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела

- •§ 19. Момент импульса и закон его сохранения

- •§ 20. Свободные оси. Гироскоп

- •§21. Деформации твердого тела

- •Глава 5

- •§ 22. Законы Кеплера.

- •§ 23. Сила тяжести и вес. Невесомость

- •§ 24. Поле тяготения и его напряженность

- •§ 25. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения

- •§ 26. Космические скорости

- •§ 27. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции

- •Глава 6

- •§ 28. Давление в жидкости и газе

- •§ 29. Уравнение неразрывности

- •§ 30. Уравнение Бернулли и следствия из него

- •§ 31. Вязкость (внутреннее трение). Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей

- •§ 32. Методы определения вязкости

- •§ 33. Движение тел в жидкостях и газах

- •Глава 7

- •§ 34. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности

- •§ 35. Постулаты специальной (частной) теории относительности

- •§ 36. Преобразования Лоренца

- •§ 37. Следствия из преобразований Лоренца

- •§ 38. Интервал между событиями

- •§ 39. Основной закон релятивистской динамики материальной точки

- •§ 40. Закон взаимосвязи массы и энергии

- •Глава 9

- •§ 50. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул

- •§51. Первое начало термодинамики

- •§ 52. Работа газа при изменении его объема

- •§ 53. Теплоемкость

- •§ 54. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам

- •§ 55. Адиабатический процесс. Политропный процесс

- •§56. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы

- •§ 57. Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью

- •§ 58. Второе начало термодинамики

- •§ 59. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к. П. Д. Для идеального газа

- •Глава 10

- •§ 60. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия

- •§61. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •§ 62. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •§ 63. Внутренняя энергия реального газа

- •§ 64. Эффект Джоуля — Томсона

- •§ 65. Сжижение газов

- •§ 66. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение

- •§ 67. Смачивание

- •§ 68. Давление под искривленной поверхностью жидкости

- •§ 69. Капиллярные явления

- •§ 70. Твердые тела. Моно- и поликристаллы

- •§71. Типы кристаллических твердых тел

- •2. Физический признак кристаллов.

- •§ 72. Дефекты в кристаллах

- •§ 73. Теплоемкость твердых тел

- •§ 74. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Аморфные тела

- •§75. Фазовые переходы I и II рода

- •§ 76. Диаграмма состояния. Тройная точка

- •Глава 11

- •§ 77. Закон сохранения электрического заряда

- •§ 78. Закон Кулона

- •§ 79. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля

- •§ 80. Принцип суперпозиции электростатических полей, Поле диполя

- •§81. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме

- •§ 82. Применение теоремы Гаусса к расчету некоторых электростатических полей в вакууме

- •4. Поле объемно заряженного шара. Шар

- •§ 83. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

- •§ 84. Потенциал электростатического поля

- •§ 85. Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности

- •§ 86. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

- •§ 87. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков

- •§ 88. Поляризованность. Напряженность поля в диэлектрике

- •§ 89. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике

- •§ 90. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

- •§91. Сегнетоэлектрики

- •§ 92. Проводники в электростатическом поле

- •§ 93. Электрическая емкость уединенного проводника

- •§ 94. Конденсаторы

- •§ 95. Энергия системы зарядов, уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля

- •4. Энергия электростатического поля.

- •Глава 12 Постоянный электрический ток

- •§ 96. Электрический ток, сила и плотность тока

- •§ 97. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение

- •§ 98. Закон Ома. Сопротивление проводников

- •§ 99. Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца

- •§ 100. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •§ 101. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей

- •Глава 13

- •§ 102. Элементарная классическая теория электропроводности металлов

- •§ 103. Вывод основных законов электрического тока в классической теории электропроводности металлов

- •§ 104. Работа выхода электронов из металла

- •§ 105. Эмиссионные явления и их применение

- •§ 106. Ионизация газов. Несамостоятельный газовый разряд

- •§ 107. Самостоятельный газовый разряд и его типы

- •§ 108. Плазма и ее свойства

- •Глава 21

- •§ 165. Основные законы оптики. Полное отражение

- •§ 166. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз

- •§ 167. Аберрации (погрешности) оптических систем

- •§ 168. Основные фотометрические величины и их единицы

- •§ 169. Элементы электронной оптики

- •Глава 22

- •§ 170. Развитие представлений о природе света

- •§ 171. Когерентность и монохроматичность световых волн

- •§ 172. Интерференция света

- •§ 173. Методы наблюдения интерференции света

- •§ 174. Интерференция света в тонких пленках

- •2. Полосы равной толщины (интерференция от пластинки переменной толщины).

- •§ 175. Применение интерференции света

- •Глава 23

- •§176. Принцип Гюйгенса — Френеля

- •§ 177. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света

- •§ 178. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске

- •§ 179. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •§ 180. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •§ 181. Пространственная решетка. Рассеяние света

- •§ 182. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — Брэггов

- •§ 183. Разрешающая способность оптических приборов

- •§ 184. Понятие о голографии

- •Глава 26 Квантовая природа излучения

- •§197. Тепловое излучение и его характеристики

- •§ 198. Закон Кирхгофа

- •§ 199. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина

- •§ 200. Формулы Рэлея — Джинса и Планка

- •§201. Оптическая пирометрия.

- •1. Радиационная температура — это

- •§202. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта

- •§ 203. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света

- •§ 204. Применение фотоэффекта

- •§ 205. Масса и импульс фотона. Давление света

- •§ 206. Эффект Комптона и его элементарная теория

- •§ 207. Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения

- •7 Элементы физики

- •Глава 32

- •§251. Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа

- •§ 252. Дефект массы и энергия связи ядра

- •§ 253. Спин ядра и его магнитный момент

- •§ 254. Ядерные силы. Модели ядра

- •§ 255. Радиоактивное излучение и его виды

- •§ 256. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •§ 257. Закономерности -распада

- •§258. -Распад. Нейтрино

- •§ 259. Гамма-излучение и его свойства

- •§ 260. Резонансное поглощение -излучения (эффект Мёссбауэра)

- •§ 261. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц

- •§ 262. Ядерные реакции и их основные типы

- •§ 264. Открытие нейтрона. Ядерные реакции под действием нейтронов

- •§ 265. Реакция деления ядра

- •§266. Цепная реакция деления

- •§267. Понятие о ядерной энергетике

- •§ 268. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций

- •1.1. Электрический заряд. Закон Кулона

§201. Оптическая пирометрия.

Тепловые источники света

Законы теплового излучения используются для измерения температуры раскаленных и самосветящихся тел (например, звезд). Методы измерения высоких температур, использующие зависимость спектральной плотности энергетической светимости или интегральной энергетической светимости тел от температуры, называются оптической пирометрией. Приборы для измерения температуры нагретых тел по интенсивности их теплового излучения в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. В зависимости от того, какой закон теплового излучения используется при измерении температуры тел, различают радиационную, цветовую и яркостную температуры.

1. Радиационная температура — это

такая температура черного тела, при которой его энергетическая светимость Re (см. (198.3)) равна энергетической светимости RT (см. (197.2)) исследуемого тела. В данном случае регистрируется энергетическая светимость исследуемого тела и по закону Стефана — Больцмана (199.1) вычисляется его радиационная температура:

![]()

Радиационная температура Тр тела всегда меньше его истинной температуры Т. Для доказательства этого предположим, что исследуемое тело является серым. Тогда, используя (199.1) и (198.2), можно записать

RcT=ATRe=ATT4. С другой стороны,

RCT=T4p.

Из сравнения этих выражений вытекает, что

![]()

Так как АT<1, то Тр<Т, т.е. истинная температура тела всегда выше радиационной.

2. Цветовая температура. Для серых тел (или тел, близких к ним по свойствам) спектральная плотность энергетической светимости

r,т= атr,t,

где AT=const<1. Следовательно, распределение энергии в спектре излучения серого тела такое же, как и в спектре черного тела, имеющего ту же температуру. Поэтому к серым телам применим закон Вина (см. (199.2)), т.е., зная длину волны max, соответствующую максимальной спектральной плотности энергетической светимости R,T исследуемого тела, можно определить его температуру

Tц=b/max,

которая называется цветовой температурой. Для серых тел цветовая температура

323

совпадает с истинной. Для тел, которые сильно отличаются от серых (например, обладающих селективным поглощением), понятие цветовой температуры теряет смысл. Таким способом определяется температура на поверхности Солнца (Тц6500 К) и звезд.

3. Яркостная температура Тя — это температура черного тела, при которой для определенной длины волны его спектральная плотность энергетической светимости равна спектральной плотности энергетической светимости исследуемого тела,

r,Tя=R,T. (201.1)

где Т — истинная температура тела. По закону Кирхгофа (см. (198.1)), для исследуемого тела при длине волны К

R,T/A,T=r,T, или, учитывая (201.1),

A.,T=r,Tя/r,T. (201.2) Так как для нечерных тел А<1, то r,Tя<r,T и, следовательно, Тя<Т, т.е. истинная температура тела всегда выше яркостной.

В качестве яркостного пирометра обычно используется пирометр с исчезающей нитью. Накал нити пирометра подбирается таким, чтобы выполнялось условие (201.1). В данном случае изображение нити пирометра становится неразличимым на фоне поверхности раскаленного тела, т. е. нить как бы «исчезает». Используя проградуированный по черному телу миллиамперметр, можно определить яркостную температуру.

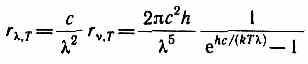

Зная поглощательную способность A,T тела при той же длине волны, по яркостной температуре можно определить истинную. Переписав формулу Планка (200.3) в виде

и учитывая это в (201.2), получим

![]()

т. е. при известных А,T и можно определить истинную температуру исследуемого тела.

4. Тепловые источники света. Свечение раскаленных тел используется для создания источников света, первые из которых — лампы накаливания и дуговые лампы — были соотвественно изобретены русскими учеными А. Н. Лодыгиным в 1873 г. и П. Н. Яблочковым в 1876 г.

На первый взгляд кажется, что черные тела должны быть наилучшими тепловыми источниками света, так как их спектральная плотность энергетической светимости для любой длины волны больше спектральной плотности энергетической светимости нечерных тел, взятых при одинаковой температуре. Однако оказывается, что для некоторых тел (например, вольфрама), обладающих селективностью теплового излучения, доля энергии, приходящаяся на излучение в видимой области спектра, значительно больше, чем для черного тела, нагретого до той же температуры. Поэтому вольфрам, обладая еще и высокой температурой плавления, является наилучшим материалом для изготовления нитей ламп.

Температура вольфрамовой нити в вакуумных лампах не должна превышать 2450 К, поскольку при более высоких температурах происходит ее сильное распыление. Максимум излучения при этой температуре соответствует длине волны 1,1 мкм, т.е. очень далек от максимума чувствительности человеческого глаза (0,55 мкм). Наполнение баллонов ламп инертными газами (например, смесью криптона и ксенона с добавлением азота) при давлении 50кПа позволяет увеличить температуру нити до 3000 К, что приводит к улучшению спектрального состава излучения. Однако светоотдача при этом не увеличивается, так как возникают дополнительные потери энергии из-за теплообмена между нитью и газом вследствие теплопроводности и конвекции. Для уменьшения потерь энергии за счет теплообмена и повышения светоотдачи газонаполненных ламп нить изготовляют в виде спирали, отдельные витки которой обогревают друг друга. При высокой температуре вокруг этой спирали образуется неподвижный слой газа и исключается теплообмен вследствие конвекции. Энергетический

324

к. п. д. ламп накаливания в настоящее время не превосходит 5%.