- •Классификация анемий

- •Классификация анемии по среднему объему эритроцитов (мсv)

- •Железодефицитная анемия (жда)

- •Основные причины развития жда

- •Клиника железодефицитной анемии

- •Сидеропенический синдром

- •Лечение железодефицитной анемии

- •Клинические рекомендации лечения препаратами железа для приема внутрь:

- •Критерии эффективности терапии препаратами железа:

- •Железоперераспределительные анемии. Анемия при хронических заболеваниях (ахз)

- •Диагностика ахз

- •1. Анемия может быть опасна сама по себе, требуя увеличения сердечного выброса для поддержания системной оксигенации.

- •2. Анемия ассоциируется с усугублением клинических проявлений, более быстрым прогрессированием, худшим прогнозом при различных состояниях (например, при сердечной недостаточности).

- •I режим: 10 тыс. Ед. 3 раза в неделю п/к;

- •II режим: 30–40 тыс. Ед. 1 раз в неделю;

- •Клиническая картина в12– дефицитной анемии:

- •Диагностика в12– дефицитной анемии Основным методом является исследование костного мозга (км), при котором выявляется мегалобластический эритропоэз.

- •Основные причины развития в12–дефицитной анемии

- •Лечение в12-дефицитной анемии

- •Рекомендации воз по лечению в12-дефицитной анемии

- •Профилактика в12-дефицитной анемии

- •6. Фолиево-дефицитные анемии

- •Причины фолиево-дефицитных анемий

- •Профилактика.

- •Гемолитическая анемия

- •Приобретенные гемолитические анемии

- •Наследственные гемолитические анемии

- •Апластическая анемия

- •Этиология.

- •1. Врожденную (наследственную):

- •2. Приобретенную гипо- / апластическую анемию:

- •Классификация апластических анемий

- •Известные этиологические факторы аа

- •III. Лекарственные средства:

- •IV. Инфекционные агенты:

- •V. Иммунные заболевания:

- •Патогенез апластической анемии

- •Клиническая картина аа (синдромы)

- •Лабораторные данные:

- •1) Общий анализ крови:

- •Инструментальные методы исследвания

- •Апластическая анемия Диагностические критерии

Диагностика ахз

- Умеренная нормохромная и нормоцитарная анемия;

- Уровень Hb редко ниже 70 г/л;

- Основа диагностики – наличие длительно текущего хронического заболевания (опухолевого, инфекционно-воспалительного, аутоиммунного)

- Наличие увеличенных запасов железа в макрофагах костного мозга;

- Высокий уровень ферритина в сыворотке;

- Сниженная общая железосвязывающая способность плазмы позволяют исключить дефицит железа как причину анемии.

- АХЗ необходимо также исключить в случаях, когда пероральная ферротерапия в течение 4 недель не привела к повышению НЬ >10 г/л.

- С этой целью определяют биохимические показатели обмена железа с расчетом коэфф. насыщения трансферрина железом ( НТЖ) и концентрации сывороточного ферритина (СФ).

- Следует учитывать, что уровень СФ повышается в условиях воспаления (острые и хронические инфекции, болезни печени, аутоиммунные и онкологические заболевания), что может маскировать наличие дефицита Fe.

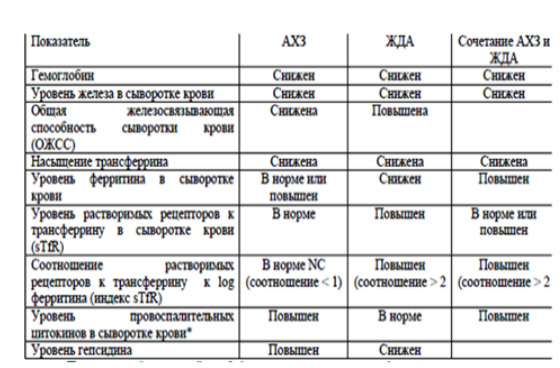

Дифференциальная диагностика железодефицитной анемии (ЖДА), анемии хронических заболеваний (АХЗ) и их сочетания

Необходимость

лечения АХЗ:

Необходимость

лечения АХЗ:

1. Анемия может быть опасна сама по себе, требуя увеличения сердечного выброса для поддержания системной оксигенации.

2. Анемия ассоциируется с усугублением клинических проявлений, более быстрым прогрессированием, худшим прогнозом при различных состояниях (например, при сердечной недостаточности).

• Принцип 1: Лечение основной болезни – лучший метод решения проблемы АХЗ.

• Принцип 2: Когда эффективное лечение основной болезни невозможно, необходима альтернативная стратегия.

Принципы ведения пациента с анемией хронического заболевания

• Лечение основного заболевания

• Рекомбинантный эритропоэтин

• Гемотрансфузии при наличии показаний

Альтернативная стратегия лечения АХЗ (3 основных направления)

• – гемотрансфузии (могут исп-ся как разовые меры, не превращаясь в средство пост. терапии);

• – применение стимуляторов эритропоэза (эритропоэтин) с или без одновременного применения в/в преп. железа (терапия «off label»):

I режим: 10 тыс. Ед. 3 раза в неделю п/к;

II режим: 30–40 тыс. Ед. 1 раз в неделю;

• – внутривенные препараты железа (феринжект, венофер,космофер).

Показания к гемотрансфузии

• Онкогематология

• Острая кровопотеря

• Hb менее 65 г/л

• Hb менее 80 г/л при выраженной клинике (тахикардия, одышка, снижение АД)

Мегалобластные анемии

Патогенез В12 дефицитной анемии

Вит. В12 - ко-фактор, необходимый для образования тетрагидрофолиевой кислоты из фолиевой кислоты.ТГФК участвует в синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований НК, т.е. синтезе ДНК.

Дефицит вит. В12 - нарушение синтеза ДНК, что лежит в основе изменения нормального гемопоэза - нарушение процесса деления клеточного ядра и преждевременной гибели предшественников в костном мозге (неэффективный гемопоэз). Наиболее яркие морфологические изменения отмечаются в клетках эритроцитарного ростка.

Вит. В12 влияет на одну из реакций метаболизма жирных кислот. Это реакция превращения метилмалонового кофермента А в сукцинил-коф А. При дефиците вит. В12 нормальный ход реакции нарушается, что приводит к накоплению метилмалоновой кислоты.

Метилмалоновая кислота - токсичный продукт. Вит. В12 участвует также в процессах синтеза желчных кислот и миелина. При дефиците вит. В12 нарушается синтез миелина и происходит демиелинизация периферических нервных волокон, проявляющаяся клиническими признаками фуникулярного миелоза.