- •Классификация анемий

- •Классификация анемии по среднему объему эритроцитов (мсv)

- •Железодефицитная анемия (жда)

- •Основные причины развития жда

- •Клиника железодефицитной анемии

- •Сидеропенический синдром

- •Лечение железодефицитной анемии

- •Клинические рекомендации лечения препаратами железа для приема внутрь:

- •Критерии эффективности терапии препаратами железа:

- •Железоперераспределительные анемии. Анемия при хронических заболеваниях (ахз)

- •Диагностика ахз

- •1. Анемия может быть опасна сама по себе, требуя увеличения сердечного выброса для поддержания системной оксигенации.

- •2. Анемия ассоциируется с усугублением клинических проявлений, более быстрым прогрессированием, худшим прогнозом при различных состояниях (например, при сердечной недостаточности).

- •I режим: 10 тыс. Ед. 3 раза в неделю п/к;

- •II режим: 30–40 тыс. Ед. 1 раз в неделю;

- •Клиническая картина в12– дефицитной анемии:

- •Диагностика в12– дефицитной анемии Основным методом является исследование костного мозга (км), при котором выявляется мегалобластический эритропоэз.

- •Основные причины развития в12–дефицитной анемии

- •Лечение в12-дефицитной анемии

- •Рекомендации воз по лечению в12-дефицитной анемии

- •Профилактика в12-дефицитной анемии

- •6. Фолиево-дефицитные анемии

- •Причины фолиево-дефицитных анемий

- •Профилактика.

- •Гемолитическая анемия

- •Приобретенные гемолитические анемии

- •Наследственные гемолитические анемии

- •Апластическая анемия

- •Этиология.

- •1. Врожденную (наследственную):

- •2. Приобретенную гипо- / апластическую анемию:

- •Классификация апластических анемий

- •Известные этиологические факторы аа

- •III. Лекарственные средства:

- •IV. Инфекционные агенты:

- •V. Иммунные заболевания:

- •Патогенез апластической анемии

- •Клиническая картина аа (синдромы)

- •Лабораторные данные:

- •1) Общий анализ крови:

- •Инструментальные методы исследвания

- •Апластическая анемия Диагностические критерии

Определение.

Анемией обозначается состояние, которое характеризуется снижением содержания гемоглобина (< 130 г/л – для мужчин и < 120 г/л – для женщин) и в большинстве случаев уменьшением концентрации эритроцитов в единице объема крови.

В настоящее время широкое распространение анемии отмечено во всем мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения от анемии разной степени выраженности страдает около 1,8 млрд. человек на Земле. Большое разнообразие факторов, лежащих в основе развития анемий, делает очень важной проблему их дифференциальной диагностики.

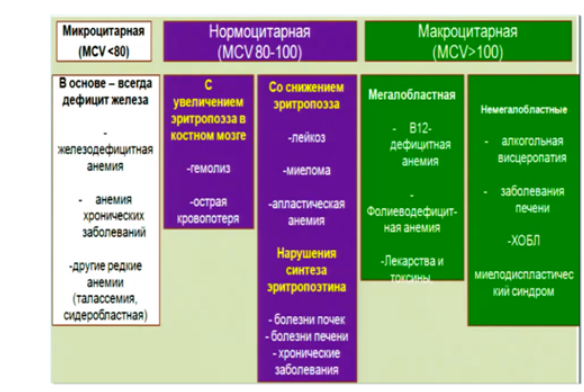

МСV –

ср. объем эр., измеряется в фемтолитрах

(фл):

МСV –

ср. объем эр., измеряется в фемтолитрах

(фл):

• Нормоцит – 80-100 фл;

• Микроцит -< 80 фл;

• Макроцит - >100 фл.

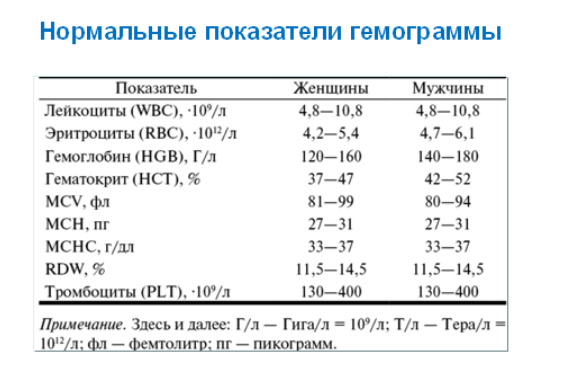

МСН - характеризует ср. содержание Hb в отдельном эр. И отражает массу Hb в «среднем» эритроците. Измеряется в пикограммах (пг).

МСНС отражает концентрацию Hb в «среднем» эритроците, т.е. отношение содержания Hb к V клетки и характеризует степень насыщения эр. Гемоглобином в процентах. Как хар-ка клетки, МСНС в клетке весьма стабильный параметр.

RDW является мерой различия эритроцитов по объему (анизоцитоза) и характеризует колебания объема эритроцитов.

Классификация анемий

Классификация анемий по цветовому показателю:

• Гипохромные (0,85 и ниже)

• Нормохромные (0,86-1,05)

• Гиперхромные (1,06 и выше)

Определение ЦП

ЦП=Гемоглобин (г/л) х 3/первые три цифры количества эритроцитов

Классификация анемии по среднему объему эритроцитов (мсv)

Патогенетическая

классификация анемий.

Патогенетическая

классификация анемий.

· железодефицитные;

· сидероахрестические (железонасыщенные);

· железоперераспределительные;

· В12– дефицитные и фолиеводефицитные;

· гемолитические;

· анемии при костно–мозговой недостаточности;

· анемии при уменьшении объема циркулирующей крови;

· анемии со смешанным механизмом развития.

При трактовке показателей гемоглобина (Нв) и уровня эритроцитов в единице объема крови следует помнить о физиологической гидремии беременных, когда имеет место увеличение объема циркулирующей плазмы (ОЦП).

Кроме того, при резкой потере жидкости (ожоги, диарея, рвота) имеется уменьшение ОЦП и относительное увеличение гематокрита (Ht) и в этом случае истинная анемия может маскироваться (так называемое «сгущение крови» при гиповолемии). В этом случае более информативно измерение объема циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ).

ОЦЭ для мужчин в норме 29-30 мл/кг, а для женщин фертильного возраста – 22-23 мл/кг веса.

На данном этапе фактически речь идет о синдромной диагностике, так как каждый из патогенетических вариантов представляет собой лишь отдельный анемический синдром (синдром железодефицитной, синдром гемолитической анемии и т.д.). Указанные варианты отражают лишь ведущий патогенетический механизм, в то время как причины развития анемии при каждом патогенетическом варианте могут быть различными. Например, причиной железодефицитной анемии (ЖДА) могут быть хронические кровопотери из ЖКТ, патология кишечника с нарушением всасывания, алиментарная недостаточность и др. Сидероахрестические анемии могут развиваться у больных хронической свинцовой интоксикацией, на фоне лечения некоторыми лекарственными препаратами (изониазид и др.).

На следующем этапе диагностического поиска после определения патогенетического варианта анемии задачей врача является распознавание заболевания или патологического процесса, лежащего в основе имеющегося анемического синдрома, т.е. выявление причины анемии у конкретного больного. Данный этап диагностического поиска может быть условно обозначен, как нозологическая диагностика. Последняя приобретает важное значение, поскольку позволяет во многих случаях проводить не только патогенетическую терапию анемии, например, препаратами железа, но и воздействовать на основное заболевание (устранение хронической кровопотери при железодефицитной анемии, купирование инфекционно–воспалительного процесса и т.д.).

Железодефицитная анемия (жда)

ЖДА - это клинико–гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина в результате дефицита железа, развивающегося на фоне различных патологических (физиологических) процессов, и проявляющийся признаками анемии и сидеропении (Л.И.Дворецкий, 2004г.).

Гемсодержащие белки.

Гем является простетической группой многих белков: Hb, миоглобина, цитохромов митохондриальной ЦПЭ, цитохрома Р450, участвующего в микросомальном окислении.

Все клетки организма имеют гемсодержащие белки, поэтому синтез гема идёт во всех клетках, за исключением эр-в, не имеющих, как известно, белоксинтезирующей системы.

Ферменты каталаза, пероксидаза, цитохромоксидаза содержат гем в качестве кофермента.

• Гем синтезируется во всех тканях, но с наибольшей скоростью в костном мозге и печени.

• В костном мозге гем необходим для синтеза Hb в ретикулоцитах, в гепатоцитах - для образования цитохрома Р450.

• Источником железа для синтеза гема служит депонирующий железо белок ферритин.

• Cинтезированный гем, соединяясь с α- и β-поли-пепептидными цепями глобина, образует гемоглобин.

• В

организме человека содержится 3-4 г

железа, из которых только около 3,5 мг -

в плазме крови.

• В

организме человека содержится 3-4 г

железа, из которых только около 3,5 мг -

в плазме крови.

• Hb - 68% железа всего орг-ма,

• Ферритин - 27%,

• Миоглобин - 4%,

• Трансферрин - 0,1%.

• На долю всех содержащих железо ферментов приходится всего 0,6% железа, имеющегося в организме.