- •Обнажение поджелудочной железы

- •Эксцизия участка поджелудочной железы

- •Свищ поджелудочной железы

- •Острый панкреатит

- •Методы операций

- •Консервативное лечение

- •Кисты поджелудочной железы

- •Методы операций

- •Хронический рецидивирующий панкреатит

- •Методы исследования Исследование субстанции железы

- •Исследование Вирсунгиева протока

- •Операции на протоке поджелудочной железы

- •Транспапиллярное дренирование протока поджелудочной железы

- •Трансгландулярное дренирование протока поджелудочной железы

- •Резекции вещества поджелудочной железы

- •Бета-клеточная аденома (инсулинома)

- •Ульцерогенная аденома, синдром z—е (ZolHnger—ElUson), или гастринома

- •Карцинома поджелудочной железы

- •Реконструктивная часть операции

- •95°/О-ная панкреатэктомия

3)

брыжейка поперечноободочной кишки

отделяется от нисходящей части

двенадцатиперстной кишки и поджелудочной

железы,

4)селезенка вместе с

хвостом и телом поджелудочной железы

мобилизуется, 5)в печеночно-двенадцатиперстной

свзяке выделяется печеночная артерия,

все боковые ветви этой артерии

перевязываются и рассекаются, 6)желудок на границе тела

и антральной части скелетируется и

рассекается между двумя рядами

металлических скрепок, 7)кишка рассекается

примерно в 10смкнизу

от двенадцатиперстно-тощекишечного

изгиба, после небольшого скелетирования,

верхняя культя ее погружается, нижняя

зажимается мягкими кишечными зажимами

и обвертывается марлевой салфеткой,

8)перевязывается и

рассекается вблизи от ее начала

селезеночная артерия, 9)перевязывается и

рассекается селезеночная вена, ее

центральная культя отпрепаровы-вается

от задней поверхности поджелудочной

железы, 10)проводится холецистэктомия, 11)общий желчный проток

на верхнем краю двенадцатиперстной

кишки перевязывается и непосредственно

выше этого рассекается, его центральная

культя в целях предупреждения деструкции

не перевязывается, а в интересах

предотвращения выхода желчи в брюшную

полость до образования билиодигестивного

анастомоза на нее накладывается марлевая

салфетка,

12)нижняя

поджелудочно-двенадцатиперстная

артерия и брыжейка короткой верхней

культи тощей кишки выделяются,

перевязываются и рассекаются,

13)пальцем тупым путем

образуется туннель позади верхней

брыжеечной артерии и вены и через него

слева направо протягивается верхняя

культя кишки, 14)между лигатурами

рассекаются мелкие артериальные и

венозные ветви между шейкой поджелудочной

железы и верхней брыжеечной артерией

и веной, после чего весь удаляемый

препарат остается в руках хирурга.

После этапа операции, когда происходит

удаление органов, следует ее

реконструктивный этап, который состоит

прежде всего в восстановлении свободного

оттока желчи и содержимого желудка: 1)холедохоеюностомия

(см. стр. 617), 2)

гастроеюностомия (см. стр.

455), 3)гастростомия на катетере

(см. стр. 424)для разгрузки

желудка в послеоперационный период,

внутренний конец катетера через

гастроеюно-стому подводят к

холедохоеюностоме, чтобы создать

декомпрессию петли тощей кишки,

Рис.

5-461. Тотальная

панкреатодуоденэктомия,

XI. Различные

методы реконструкции (а-в)

4)фиксация брыжейки

поперечноободочной кишки к задней

брюшной стенке. Дренажная трубка Bulauили отсасывающий дренаж подводитсяа)к холедохоеюностоме (вблизи нее) иб)к ложу селезенки. Все дренажные трубки выводятся через

отдельные отверстия в брюшной стенке. Имеются многочисленные возможности

расположения анастомозов. Все они

основаны на принципе, что гастроеюностома

должна располагаться примерно на

15— 20смниже, чем холедохоею-ностома.

Этом достигают, что гастроеюностома

увлажняется желчью щелочного действия,

и избегают попадания содержимого

желудка в желчный проток. Наиболее

часто применяемые способы приведены

нарис. 5-461.

После образования анастомоза проверяют,

пульсирует ли печеночная артерия, левая

желудочная артерия, средняя артерия

ободочной кишки, верхняя брыжеечная

артерия. После того, как проверено, не изменился

ли цвет этих органов и не нарушилось

ли кровоснабжение желудка, тонкой кишки

и поперечноободочной кишки, производят

ревизию всей раневой поверхности, чтобы

убедиться в полноценности гемостаза.

Затем брюшная стенка послойно тщательно

ушивается.

Реконструктивная часть операции

Смертность при этой операции составляет

10— ЗОо/о. Тотальная панкреатэктомия вызывает

диабет. Вначале это состояние весьма

лабильно и, если не применяется

целенаправленная терапия, то состояние

больного будет колебаться между

ги-пергликемическим ацидозом и

инсулиновой комой. Поэтому следует на

протяжении 1 —2недель

несколько раз в день проверять содержание

сахара в крови и вводить кристаллический

инсулин. Через несколько недель большие

колебания прекращаются, и ежедневным

введением 20— 40ЕД инсулина

уже может поддерживаться желаемое

равновесие. Полное удаление поджелудочной железы

в течение многих десятилетий было

возможным только при полном удалении

двенадцатиперстной кишки, так как

поджелудочно-двенадцатиперстная

артерия (верхняя —из

чревной артерии и нижняя —из верхней брыжеечной артерии) проходит

между углублением дуоденальной подковы

и головкой поджелудочной железы, это

главный артериальный ствол этих двух

названных образований. При карциноме

Фатерова соска и головки поджелудочной

железы обоснована панкреатодуоденэктомия,

но при биологически доброкачественном

некротизирующем и рецидивирующем

хроническом панкреатите лишь наличие

общего ствола кровоснабжения двух

тесно прилежащих друг к другу органов

заставляет хирурга удалять и

двенадцатиперстную кишку. В 1965году Fryи Childразработали метод 95°/о-ной субтотальной

панкреатэктомии, который с тех пор

нашел распространение во всем мире.

Суть метода состоит в следующем. Селезенка и поджелудочная железа

мобилизуются, как было описано в

предыдущем разделе. Поджелудочная

железа резецируется так, чтобы в

вогнутости двенадцатиперстной кишки

оставалось примерно 5°/о субстанции

железы. Тем самым предупреждается

повреждение поджелудочно-двенадцатиперстной

артерии и обычно части общего желчного

протока, проходящего в поджелудочной

железе. Если общий желчный проток

все-таки повреждается, то накладывается

холе-дохоеюностома. На поверхности разреза поджелудочной

железы отыскивается ее проток, который

перевязывается.Ложе резецированной

поджелудочной железыи окружность

оставленного в нем края железыобильно

дренируются,так как одним из

послеоперационных осложнений является

постоянное и стойкое просачивание

панкреатического сока. У всех больных,

о которых сообщаетChild,этот иепрятный свищ поджелудочной

железы в течение 2—6месяцев спонтанно закрывался.

Правосторонняя

гемипанкреатодуоденэктомия

Операция показана

при следующих заболеваниях:

а)при оперируемой карциноме в

головке поджелудочной железы, которая

не распространяется на тело железы,

б)при карциноме Фатерова соска,

которая разрослась вглубь и проросла

стенку двенадцатиперстной кишки, а

также и головку поджелудочной железы. В начале операции, после выяснения

патологической ситуации, устанавливают,

операбильны ли или нет обнаруженные

изменения (см. стр.664).Если операция возможна, двенадцатиперстная

кишка, головка и шейка поджелудочной

железы мобилизуются по методу, описанному

в предыдущем разделе, причем железу

отделяют от верхней брыжеечной артерии

и вены до левого края артерии и в этом

месте рассекают. Таким образом, все

сосуды, идущие к поджелудочной железе,

исключая селезеночную артерию и вену,

перевязываются и рассекаются. Селезеночная

артерия и вена должны непременно

щадиться, так как иначе оставшаяся

ткань железы некротизи-руется. Рассекается

также желудок, начальный отдел тощей

кишки, общий желчный проток, производится

холецистэктомия. После завершения резекции и тщательного

гемостаза следует наложение трех

анастомозов: а)билиодигестивного (холедохоеюностомия,

стр. 617), б)панкреатодигестивного

(панкреатоеюносто-мия, стр.

655), в)

дигестодигестивного (гастроеюностомия,

стр. 455). Имеются многочисленные способы наложения

анастомозов. В специальной литературе

описано по меньшей мере 80различных методов. Можно использовать

для наложения анастомоза двойную или

Y-образнуюпетлю по Rouxили верхний конец тощей кишки. На

практике же оправдали себя все методы,

так что выбирают обычно самый простой

для данного конкретного случая.

Однако все анастомозы должны отвечать

двум основным требованиям:

1)они должны обеспечивать

свободный отток желчи и панкреатического

сока, чтобы ни в желчных путях, ни в

протоке поджелудочной железы не возникал

способствующий инфекции и повреждающий

паренхиму застой и повышение давления; 2)из трех описанных

анастомозов наиболее дистальным должна

находиться гастроеюностома, по

возможности на расстоянии примерно

20см от двух других анастомозов,

чтобы, с одной стороны, она увлажнялась

щелочной желчью и панкреатическим

соком, а с другой, чтобы в желчные пути

и проток поджелудочной железы не

попадало кишечное содержимое и не

происходило инфицирование.

95°/О-ная панкреатэктомия

Рис.

5-462. Различные

методы реконструкции после правосторонней

гемипанкреатодуоденэктомии (а—д)

Некоторые наиболее частые виды

анастомозов показаны нарис.

5-462.Беспрепятственное заживление

и предотвращение возможности более

позднего сужения анастомоза желчною

протока и протока поджелудочной железы

наряду с тщательностью проведения

вмешательства достигается тем, что

анастомозы накладываются с шинированием

трубкой из синтетического материала

и просачивающуюся желчь и панкреатический

сок устраняют посредством отсасывающего

дренирования (см. стр. 616).Проводится и гастростомия на катетере,

с целью разгрузки. Внутренний конец

катетера подводится через гастроеюностому

в подтянутую кишечную петлю. Эту трубку

рекомендуется удалять только через

неделю после операции. Панкреатодигестивный анастомоз является

самым уязвимым. Многие авторы

(Codivilla, Whipple, Brunschwigи др.) полагают, что было бы разумнее

вообще отказаться от наложения этого

анастомоза. Эти авторы предлагают

вместо анастомоза поверхность разреза

поджелудочной железы обшивать

8—10Х-образными серозными швами. В

течение нескольких недель ткань железы

атрофируется, однако островки Лангер-ганся

остаются интактными и продолжают

вырабатывать инсулин. В опытах на животных Bornemiszaдостиг очень широких хороших результатов

разработанным им методом: тканевым

клеем гистоакри-лом он приклеивал на

поверхность разреза поджелудочной

железы губку «сургипел». Смертность при

этом вмешательстве составляет 10-30°/о.

Левосторонняя

гемипанкреатактомия

Это вмешательство имеет более обширную

область показаний, чем предыдущее. Оно

проводится: 1)если в теле поджелудочной

железы имеется одна или несколько

инсулом; при этой локализации аденомы

рекомендуется вместо вылущи-вания

предпринимать резекцию; 2)в таких случаях

гиперинсулинизма, когда во время

операции инсулому нельзя прощупать ни

в поджелудочной железе, ни в возможно

абер-рантной ее ткани; выполненная при

этом т. н. «слепая резекция» примерно

в половине случаев приводит к стабильному

результату; 3)при хроническом

ограниченном левостороннем панкреатите; 4)в тех редких случаях,

когда в теле и хвосте поджелудочной

железы локализована операбиль-ная

карцинома, нс распространяющаяся на

головку железы; при этом бедном симптомами

заболевании (нет желтухи!) своевременная

операция проводится в совершенно

исключительных случаях; 5)в отдельных случаях

рака кардии и желудка опухоль сращена

с телом поджелудочной желе-

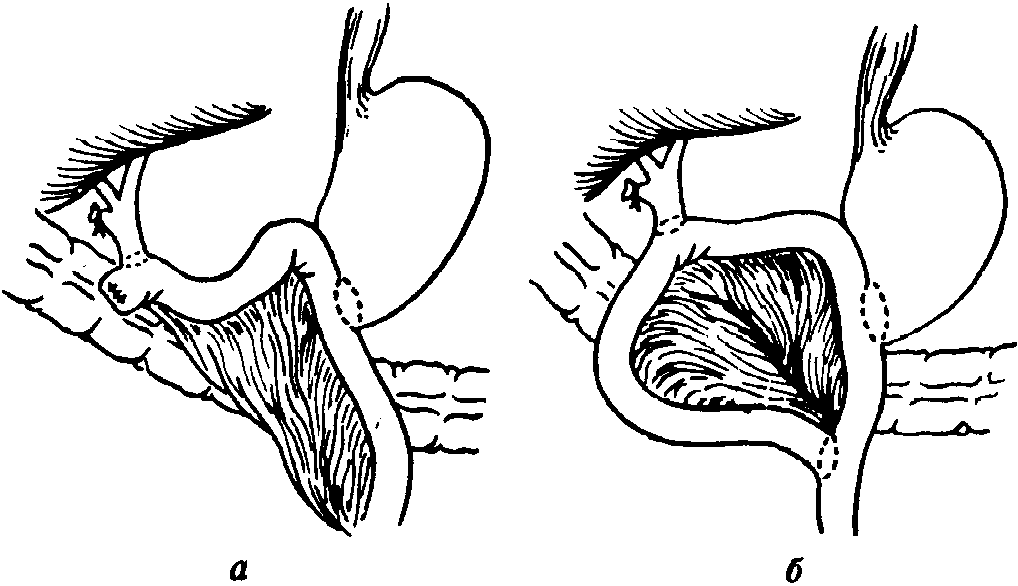

Рис.

5-463. Различные

методы реконструкции после левосторонней

гемипанкреатэктомии (а—б)

зы; в таких случаях наряду с удалением

первичной опухоли нужно проводить и

левостороннюю гемипанкреатэктомию;

это наиболее частое показание для

проведения данной операции. Операция

производится следующим образом. После

широкого обнажения поджелудочной

железы, выяснения патологической

ситуации и определения показаний к

радикальному вмеша-

телству мобилизуют (как это было описано

выше) селезенку, а также хвост и тело

поджелудочной железы до левого края

верхней брыжеечной артерии. Резекцию

проводят по этой линии, и здесь после

перевязки рассекают селезеночную

артерию и вену. Кровотечение на

поверхности разреза железы тщательно

останавливают. При этой операции нет

надобности ни в билиодигестивном, ни

в дигестодигестивном анастомозах. Имеются два метода обработки резекционной

поверхности железы. Так как проток

поджелудочной железы и Фатеров сосок

в оставшейся головке поджелудочной

железы интактны, то культю железы

закрывают 8—10Х-образными

серозными швами, чтобы было надежно

закрыто и отверстие протока поджелудочной

железы(рис. 5-4б3а). Другим способом является подтягивание

петли кишки позади ободочной кишки и

наложение на нее панкреатоеюностомы

кишки(рис. 5-4636). В

конце операции брюшная полость

закрывается послойно с оставлением

дренажной трубки. Смертность при вмешательстве, если оно

предпринимается по поводу рака,

составляет 5—10"/о-если же оно

производится по поводу доброка,

чественного изменения —то ниже.