- •Оглавление

- •Раздел I. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях

- •1.1. Особенности полимерного состояния вещества Введение

- •1.1.1. Полимеры, общие определения

- •1.1.2. Различия в свойствах высоко- и низкомолекулярных соединений

- •1.2. Образование, получение и распространение полимеров

- •Содержание различных веществ в теле человека

- •Некоторые аминокислоты, входящие в состав белков

- •Содержание различных оксидов в базальтовых породах, мас. %

- •1.3. Классификация полимеров

- •1.3.1. Принципы классификации полимеров

- •Типичные конденсационные полимеры

- •Типичные полимеризационные полимеры

- •Классификация, молекулярно-массовые характеристики и стереохимия полимеров

- •1.3.2. Тривиальная, рациональная и систематическая номенклатура полимеров

- •Названия некоторых линейных полимеров

- •1.3.3. Классификация и номенклатура сополимеров

- •Названия некоторых элементорганических и неорганических полимеров

- •Название основных типов сополимеров

- •1.4. Молекулярно-массовые характеристики полимеров

- •1.4.1. Распределение макромолекул по молекулярным массам

- •1.4.2. Моменты распределения и средние молекулярные массы

- •1.4.3. Параметр полидисперсности

- •1.4.4. Методы определения молекулярной массы полимеров

- •1.5. Стереохимия полимеров

- •1.5.1. Химическая изомерия звеньев

- •1.5.3. Стереоизомерия

- •Температуры кристаллизации и плавления полидиенов

- •Вопросы и упражнения к лекциям 1-2

- •Раздел II. Синтез полимеров методами цепной и ступенчатой полимеризации

- •2.1. Радикальная полимеризации

- •2.1.1. Инициирование радикальной полимеризации

- •Важнейшие инициаторы радикальной полимеризации

- •2.1.2. Элементарные реакции и кинетика полимеризации

- •1. Инициирование.

- •2. Рост цепи.

- •3. Обрыв цепи.

- •Вклад диспропорционирования в реакциях обрыва (λ) для различных мономеров

- •Относительные константы передачи цепи на инициатор Син при 60ºС

- •Относительные константы передачи цепи на мономер См

- •Значения относительных констант передачи цепи Сs·104 на некоторые соединения при 60-70ºС

- •Значения относительных констант передачи цепи на полимер Ср

- •Ингибиторы радикальной полимеризации.

- •Константы ингибирования Сz, 50-60ºС

- •Константы скоростей элементарных реакций роста и обрыва при радикальной полимеризации некоторых мономеров, 20-25ºС

- •2.1.3. Молекулярно-массовое распределение при радикальной полимеризации

- •2.1.4. Влияние температуры и давления на радикальную полимеризацию

- •2.1.5. Диффузионная модель обрыва цепи. Гель-эффект

- •Влияние степени превращения мономера q на полимеризацию метилметакрилата, 22,5ºС

- •2.1.6. Каталитическая передача цепи

- •2.1.7. Псевдоживая радикальная полимеризация

- •Константы обратимого ингибирования псевдоживой полимеризации стирола в присутствии темпо

- •2.1.8. Эмульсионная полимеризация

- •Эмульсионная полимеризация смеси стирола и бутадиена

- •Вопросы и упражнения к лекциям 3-5

- •2.2. Катионная полимеризация

- •2.2.1. Элементарные реакции. Кинетика

- •Константы скорости роста в катионной полимеризации

- •Константы передачи цепи на мономер при катионной полимеризации стирола

- •Константы передачи цепи на мономер при катионной полимеризации изобутилена в различных растворителях

- •Контсанты передачи цепи при катионной полимеризации стирола

- •2.2.2. Псевдокатионная и псевдоживая катионная полимеризация

- •2.2.3. Влияние реакционной среды

- •Влияние растворителя на катионную полимеризацию стирола, инициированную hClO4

- •2.3. Анионная полимеризация

- •2.3.1. Основные реакции инициирования

- •2.3.2. Кинетика анионной полимеризации с обрывом цепи

- •2.3.3. Живая полимеризация. Блок-сополимеры

- •2.3.4. Полимеризация с переносом группы

- •2.3.5. Влияние температуры, растворителя и противоиона

- •Влияние растворителя на анионную «живую» полимеризацию стирола, 25ºС, натрий-нафталиновый комплекс 3·10-3 моль/л

- •Кинетические и термодинамические характеристики реакции роста цепи при живой полимеризации стирола, инициируемой натрий-нафталином, 20ºС, тетрагидрофуран

- •2.3.6. Ассоциация

- •2.4. Ионно-координационная полимеризация

- •Примеры стереоспецифической полимеризации

- •2.4.1. Катализаторы Циглера-Натта. Исторический аспект

- •Компоненты катализаторов Циглера-Натта

- •2.4.2. Полимеризация на гетерогенных катализаторах Циглера-Натта

- •Влияние растворителя на анионную полимеризацию 1,3-диенов, инициируемую н-бутиллитием

- •2.5. Синтез гетероцепных полимеров ионной полимеризацией

- •2.5.1. Карбонилсодержащие соединения

- •Предельные температуры и концентрации мономеров при полимеризации альдегидов

- •2.5.2. Полимеризация эфиров и эпоксидов с раскрытием цикла

- •2.5.3. Полимеризация лактамов и лактонов

- •2.5.4. Другие гетероциклы

- •2.6. Общие вопросы синтеза полимеров

- •2.6.1. Термодинамика синтеза

- •Энтальпии и энтропии полимеризации некоторых мономеров, 25ºС

- •Энтальпии δн0, энтропии δs0, функции Гиббса δg0 и предельные температуры полимеризации Тп альдегидов, 25ºС

- •Энтальпии δн0, энтропии δs0, функции Гиббса δg0 полимеризации циклоалканов при 25ºС

- •2.6.2. Сопоставление ионной и радикальной полимеризации

- •2.6.3. Об общности процессов псевдоживой полимеризации

- •2.7. Ступенчатая полимеризация

- •2.7.1. Равновесная и неравновесная поликонденсация

- •Влияние константы равновесия к на степень завершенности реакции поликонденсации х и среднечисловую степень полимеризации

- •Влияние воды на степень полимеризации при поликонденсации

- •2.7.2. Кинетика поликонденсации

- •Константы скорости реакции этерификации в гомолитических рядах одно- и двухосновных кислот, 25ºС

- •2.7.3. Молекулярно-массовое распределение полимера при поликонденсации

- •2.7.4. Разветвленные и сшитые полимеры

- •2.7.5. Фенопласты, аминопласты

- •2.7.6. Полиамиды, полиэфиры, поликарбонаты

- •2.7.7. Полиуретаны. Полисилоксаны

- •2.7.8. Жесткоцепные ароматические полимеры

- •Свойства полиариленэфирсульфонов

- •2.7.9. Сверхразветвленные полимеры

- •Очистка — б — очистка — а — очистка и т. Д.

- •Вопросы и упражнения к лекциям 9-10

- •Раздел 3. Цепная сополимеризация

- •3.1. Количественная теория сополимеризации

- •3.1.1. Кривые состава сополимера и относительные активности мономеров

- •3.1.2. Состав и микроструктура сополимера. Статистический подход

- •Доля последовательностей различной длины из мономера 1 (q1n) в эквимолярных сополимерах различных типов

- •3.1.3. Многокомпонентная сополимеризация

- •Предсказанные и определенные экспериментально составы сополимеров, полученных радикальной тер- и тетраполимеризацией

- •3.1.4. Сополимеризации до глубоких конверсии

- •3.2. Радикальная сополимеризация

- •3.2.1. Скорость сополимеризации

- •Корреляция между и r1 · r2 при радикальной сополимеризации

- •3.2.2. Природа эффекта предконцевого звена

- •Относительные активности мономеров при сополимеризации стирола (1) с акрилонитрилом (2), определенные в рамках моделей концевого и предконцевого звена, 60°с

- •3.2.3. Влияние температуры и давления на радикальную сополимеризацию

- •Значения относительных активностей мономеров при разных температурах и отношения частотных факторов

- •Влияние давления на сополимеризацию некоторых мономеров

- •3.2.4. Чередующаяся сополимеризация

- •1 Бутилметакрилат - диметилбутадиен, 2 - бутилметакрилат - (с2н5)3АlСl - диме-тилбутадиен; f1 мольная доля бутилметакрилата в исходной мономерной смеси

- •3.2.5. Влияние реакционной среды

- •3.2.6. Связь строения мономера и радикала с реакционной способностью.

- •Сополимеризация винилацетата (1) с хлорзамещенными этилена (2)

- •Влияние резонансного фактора на величину константы скорости роста, 20-30°с

- •Эмпирические и расчетные квантово-химические резонансные параметры строения мономеров и радикалов

- •Значения константы скорости реакции роста и параметра е некоторых мономеров, 25-30°с

- •Значения константы скорости реакции роста и параметра е пара-замещенных стирола, 60°с

- •Значения параметров реакционной способности мономеров схемы q-e

- •Относительные активности при сополимеризации некоторых мономеров

- •3.3. Ионная сополимеризация

- •3.3.1. Катионная сополимеризация

- •Катионная сополимеризация некоторых мономеров

- •3.3.2. Анионная сополимеризация

- •Анионная сополимеризация стирола (1) с бутадиеном-1,3 (2), инициатор н-с4н9Li

- •Влияние растворителя и противоиона на состав сополимера при сополимеризации стирола с изопреном

- •3.3.3. Сополимеризация на катализаторах Циглера-Натта

- •Реакционная способность различных мономеров в сополимеризации Циглера-Натта

- •Раздел 4. Химические превращения полимеров

- •4.1. Характерные особенности макромолекул как реагентов

- •4.1.1. Влияние соседних звеньев

- •4.1.2. Макромолекулярные и надмолекулярные эффекты

- •4.1.3. Кооперативные взаимодействия7

- •4.2. Сшивание полимеров

- •4.2.1. Высыхание красок

- •4.2.2. Вулканизация каучуков

- •4.2.3. Отверждение эпоксидных смол

- •4.3. Деструкция полимеров

- •4.3.1. Термическая деструкция. Циклизация

- •Температуры начала разложения и энергии активации термического распада некоторых полимеров

- •Продукты термического распада некоторых полимеров

- •Выход мономера при термическом распаде различных полимеров

- •4.3.2. Термоокислительная деструкция. Горение

- •Ограниченный кислородный показатель для некоторых полимеров

- •4.3.3. Фотодеструкция. Фотоокисление

- •4.4 Полимераналогичные превращения

- •4.4.1. Поливиниловый спирт

- •4.4.2. Химические превращения целлюлозы

- •4.4.3. Структурная модификация целлюлозы

- •Вопросы и упражнения к лекциям 11-15

Типичные конденсационные полимеры

|

Полимер |

Характерис-тическая связь |

Некоторые реакции образования |

|

Полиамид |

СОNH |

H2NRNH2 + HOOCR'COOH → → H(NHRNHCOR'CO)nOH + H2O H2NRNH2 +ClCOR'COCl → → H(NHRNHCOR'CO)nCl + HCl H2NRCOOH → H(NHRCO)nOH + H2O |

|

Белок, шерсть, натуральный шелк |

СОNH |

Природные полипептидные полимеры.

|

|

Сложный полиэфир |

СОO |

HOROH + HOOCR'COOH → → HO(ROCOR'COO)nH + H2O HOROH + R''OOCR'COOR''→ → HO(ROCOR'COO)n R'' + R''OH HORCOOH → HO(RCOO)nH + H2O |

|

Полиуретан |

OCONH |

HOROH + OCNR'NCO → (OROCONHR'NHCO)n

|

|

Полисилоксан |

SiO |

|

|

Фенолформаль- дегидный |

ArCH2 |

|

|

Мочевинофор-мальдегидный |

NHCH2 |

H2NCONH2 + CH2 O → → (NHCONHCH2)n + H2O

|

|

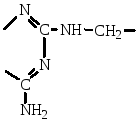

Меламинофор-мальдегидный |

|

|

|

Целлюлоза |

OC |

Природный полимер

|

|

Полисульфид |

Sm |

ClRCl + Na2Sm → (R Sm)n + NaCl

|

|

Полиацеталь |

OCHO | R |

RCHO + HOR'OH → (OR'OCHR)n + H2O |

Таблица 1.5

Типичные полимеризационные полимеры

|

Полимер |

Мономер |

Элементарное звено |

|

Полиэтилен |

|

|

|

Полиизобутилен |

|

|

|

Полиакрилонитрил |

|

|

|

Поливинилхлорид |

|

|

|

Полистирол |

|

|

|

Полиметилметакрилат |

|

|

|

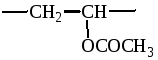

Поливинилацетат |

|

|

|

Поливинилиденхлорид |

|

|

|

Политетрафторэтилен |

|

|

|

Полиформальдегид |

|

|

|

Полиацетальдегид |

|

|

|

Полиизопрен (натуральный каучук) |

|

|

при взаимодействии диолов и диизоцианатов без выделения низкомолекулярного продукта:

По Карозерсу, такие полимеры надо называть аддиционными, так как состав полимера не отличается от состава мономера. Однако по структуре полиуретаны ближе к конденсационным полимерам.

Таким образом, полимер называется конденсационным, если: 1) при синтезе его выделяется низкомолекулярный продукт; 2) в основной полимерной цепи имеются функциональные группы или 3) в элементарном звене полимера отсутствуют атомы, содержащиеся в мономере (гипотетическом), который может быть продуктом его деструкции. Остальные полимеры называются полимеризационными.

Помимо классификации, основанной на химической природе полимера, весьма распространена классификация, рассматривающая строение макромолекулы в целом. Для макромолекул цепных полимеров характерна большая или меньшая гибкость, поэтому пространственные формы макромолекул определяются как порядком расположения атомов, так и гибкостью макромолекулярной цепи. В связи с этим различают такие понятия, как конфигурация и конформация цепи.

Конфигурация цепи отражает химическую структуру макромолекулы. Под конфигурацией понимается взаимное расположение атомов вытянутой цепи, определяемое фиксированными значениями длин связей и валентных углов. Конфигурация цепи может быть изменена лишь путем разрыва химических связей, т. е. путем химической реакции. Вращение вокруг связей основной цепи не может ее изменить. Вследствие теплового движения отрезков гибкой цепи макромолекулы принимают различные, постоянно меняющиеся формы или конформации.

Под конформацией понимается пространственное расположение атомов макромолекулы в данный момент времени, определяемое фиксированными значениями длин связей, валентных углов и углов вращения вокруг связей основной цепи. Одна конформация переходит в другую путем простого вращения вокруг связей основной цепи, поэтому макромолекула может реализовать последовательно множество конформации.

Строение макромолекулы цепного полимера определяет конфигурация основной цепи, т.е. хребта или скелета макромолекулы. Основные группы приведены на рис. 1.2, здесь же приведено условное изображение конфигурации дендримера - сверхразветвленного полимера с регулярным ветвлением.

Рис.1.2 Схематическое изображение различных структур полимерных молекул

Промышленное производство полимеров практически полностью базируется на цепных полимерах, среди которых наиболее распространены линейные, а среди последних карбоцепные линейные полимеры. К ним относятся наиболее крупнотоннажные полимеры полиолефины [-СH2-СН2(R)-]n, поливинилхлорид [-CН2-СНCl-]n, полистирол [-СH2-СНС6Н5-]n.

Лестничные и спирополимеры имеют общее в строении. Формально их можно рассматривать как полимеры циклов, соединенных в одном случае через атом, в другом через два атома. К лестничным полимерам относятся циклизованные полидиены, например циклизованный полибутадиен:

Полимеры с лестничной и полулестнечной структурой молекул обладают рядом особых свойств, отсутствующих у полимеров с линейными и сшитыми цепями молекул.

,

, ,

,

полиоксадиазол полиимид

.

.

полибензимидазолимид

Здесь открываются большие возможности для синтеза новых полимеров, поскольку в лестничном полимере могут сочетаться органические и неорганические цепи:

Весьма интересным направлением может оказаться синтез полициклических соединений со спирановой структурой молекул и превращение их в сетчатые полимеры с регулярным распределением узлов сетки в макромолекулах.

Примером спирополимера является полиспирокеталь. Наиболее ценным свойством лестничных и, в меньшей степени, спирополимеров является высокая термостабильность.

Распространенными представителями гребнеобразных полимеров являются полимеры акриловых и метакриловых эфиров, имеющих в качестве заместителя в эфирной группе производные длинноцепочных спиртов, например цетилового:

У гребнеобразных полимеров указанного типа боковые группы способны к кристаллизации, что приводит к жидкокристаллическому состоянию полимера в целом. Макромолекулы гребнеобразных полимеров содержат относительно короткие ответвления. Если этими ответвлениями являются макромолекулярные цепи, то соответствующая структура называется щеткой. Последняя может быть сформирована на сферической или плоской поверхности. Особенностью этой структуры являются вытянутые цепи щетки, тогда как линейные гибкоцепные макромолекулы самопроизвольно свертываются в клубки.

Наиболее известным примером статистически разветвленного полимера является полиэтилен, полученный методом высокого давления. При синтезе этого полимера вследствие протекания реакции передачи цепи на полимер через каждые 4-5 мономерных звеньев образуется ответвление от основной цепи, от последнего вновь образуются ответвления и т.д. Разница в свойствах полиэтилена с линейными и разветвленными макромолекулами весьма заметна. Первый имеет большие плотность, прочность и меньшую прозрачность, что связано с повышенной степенью кристалличности по сравнению с полиэтиленом высокого давления. Макромолекулы сверхразветвленных полимеров, в отличие от разветвленных, не имеют явно выраженной основной цепи.

Известны полимеры с линейными гибкими цепями, включающими в линейную цепь наряду с гибкими участками также моноциклы, полициклы, а также моно- и полициклы одновременно (рис.1.3).

Рис.1.3 Линейные полимеры с циклами в цепи

Сочетание в линейных цепях молекул фрагментов с гибкими и жестким группировками приводит к синтезу эластомеров и пластомеров с более высокой термической стабильностью.

Полиакрилаты с гребнеподобной структурой молекул при определенных размерах групп, обрамляющих главную цепь, имеют некоторые специфические свойства. Интересны полимеры гребнеподобного строения, где главная цепь молекул может быть построена из органических группировок, а обрамляющие группы – из элементоорганических, или главная цепь построена из неорганических элементов, а обрамляющая – из элементоорганических, а форма цепей имеет однонаправленную гребнеобразную структуру и двугребнеобразное направление (рис. 1.4).

Рис.1.4 Полимеры с гребнеобразной структурой

Редко сшитые полимеры относятся к цепным, они, как правило, обладают большой прочностью и твердостью по сравнению с линейными, в чем можно убедиться, сравнивая так называемый «сырой» каучук и резину. «Сшивка» в плоскости приводит к образованию так называемых «паркетных» полимеров. Вещества, находящиеся в данном полимерном состоянии, проявляют тенденцию к расслаиванию, что характерно для таких материалов, как графит и слюда. В графите гибридизация атомов углерода -sp2, он имеет плоскосшитую или паркетную конфигурацию макромолекулы. Повторяющейся геометрической фигурой этой конфигурации является правильный шестигранник, макромолекулы расположены в плоскости, так как такое расположение обеспечивает сопряжение и делокализацию p-электронов углерода. Благодаря последнему обстоятельству, графит является очень хорошим проводником электрического тока. В алмазе атомы углерода имеют sp3-гибридизацию, каждый атом углерода связан -связью с четырьмя другими атомами, следовательно, алмаз является пространственно «сшитым» полимером углерода с предельной плотностью «сшивки». Алмаз является самым твердым из известных материалов, графит - один из наиболее мягких.

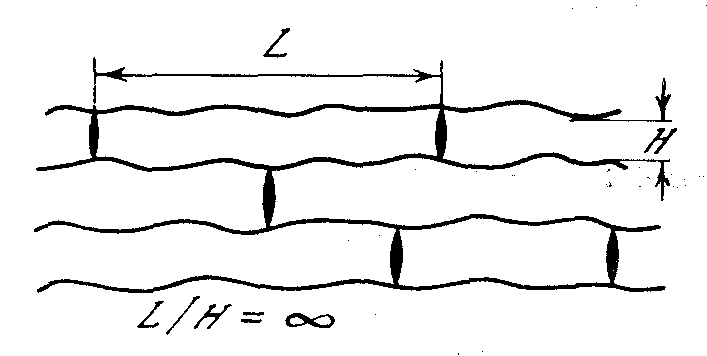

Полимеры со сшитыми цепями молекул могут характеризоваться небольшими расстояниями между цепями в узлах сетки в сочетании с большими по длине (рис.1.5) и с равными или близкими по величине (рис.1.6).

Рис.1.5 Сетчатые полимеры с большими расстояниями между узлами сшивки

Рис.1.6 Сетчатые полимеры различной структуры

Такие структуры макромолекул могут обеспечить при наличии гибких участков и небольших расстояний между узлами сетки получение эластичных материалов с низкой температурой стеклования, которые перспективны для изготовления мембран, обладающих большой селективностью к разделению газов. Весьма интересное направление – синтез и исследование свойств сетчатых полимеров, у которых в узлах сетки между линейными участками находятся циклические или полуциклические органические или элементоорганические группировки (рис.1.7).

Рис.1.7 Сетчатые полимеры с циклическими группировками в узлах сетки

В этом случае узлы сетки в зависимости от размера и структуры цикла могут подвергаться конформационным переходам под нагрузкой, а, следовательно, жесткость узлов будет резко отлична от той, которая типична для сетчатых полимеров, изучаемых в настоящее время и имеющих обычно в узлах сетки углеродный атом.

Исследования в этом направление будут связаны с необходимостью изучения полициклических соединений самой различной структуры и химического состава:

Одним из важнейших свойств, определяющих область применения полимеров, является обратимая деформация. В соответствии с величиной обратимой деформации растяжения полимеры указанных классов располагаются в ряд: эластомеры – пластомеры – волокна, которому отвечает относительная деформация порядка 103, 1, 10-3 %.

Волокна производятся из весьма ограниченного круга полимеров. К ним относятся целлюлоза и белки из природных полимеров, полиамиды, полиэфиры, полипропилен и полиакрилонитрил - из синтетических.

Пластомеры используются в виде полимерных материалов, называемых пластмассами или пластиками, которые подразделяются на пластики общего назначения и инженерные, или конструкционные, пластики. К пластомерам относится весьма широкий круг полимеров. Наиболее крупнотоннажными являются полимеры и сополимеры на основе олефинов, винилхлорида, стирола, акрилатов (производных акриловой и метакриловой кислот), винилацетата, а также полиамиды, фенопласты (полимеры фенола и формальдегида), аминопласты (полимеры мочевины или меламина и формальдегида).

Эластомеры образуют материалы, называемые каучуками и резиной («сшитый» каучук). Круг полимеров, относимых к эластомерам, достаточно узок. К крупнотоннажным относятся полимеры диеновых мономеров (изопрен, бутадиен), полисилоксаны. В меньшем количестве производятся акриловые (сополимер бутилакрилата с акрилонитрилом) и полисульфидные каучуки, содержащие атомы серы в основной цепи. Типичными эластомерами являются такие неорганические полимеры, как линейная сера [-S-]n и полифосфонитрилхлорид [-PCl2=N-]n.

В соответствии со способом переработки в изделия или полуфабрикаты полимеры подразделяются на термопласты и реактопласты. К термопластам относятся полимеры, перерабатываемые путем расплава, такие полимеры имеют относительно небольшую молекулярную массу (порядка 105). Один и тот же полимер может быть переработан через расплав несколько раз, что имеет значение с точки зрения утилизации отходов полимеров. К реактопластам относятся полимеры, изделия из которых получаются в результате химического формования, т.е. при нагревании в форме низкомолекулярного полимера с реакционноспособными группами (преполимер). Образующийся при этом «сшитый» полимер не может быть переработан вторично, что затрудняет его утилизацию.

В основу ещё одного варианта классификации может быть положено наличие или отсутствие в макромолекулах ионогенных групп. По аналогии с низкомолекулярными электролитами, полимеры, содержащие ионогенные группы, называют полиэлектролитами.

Приведенная выше классификация рассматривает лишь «скелет» макромолекулы. Если же учитывать пространственное расположение заместителей основной цепи, то линейные полимеры разделяются на стереорегулярные, в макромолекулах которых существует строгий порядок в расположении заместителей относительно плоскости зигзага основной цепи, и стереонерегулярные. Первые, как правило, являются кристаллическими полимерами, вторые за редким исключением аморфны. Например, поливинилхлорид является стереонерегулярным полимером, однако, содержит некоторое количество кристаллической фракции.

По мере развития химии высокомолекулярных соединений и создания новых классов полимеров, классификация их будет развиваться и совершенствоваться. Так, в последнее десятилетие широко стали распространяться композиционные материалы, представляющие как смеси различных полимеров, так и их комбинации с разнообразными низкомолекулярными веществами. К полимерным композитам относят взаимопроникающие и полувзаимопроникающие сетки: первые состоят из двух отличных по природе взаимопроникающих сеток, а вторые – из трёхмерной сетки и линейного полимера.

Лекция 2