- •Оглавление

- •Раздел I. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях

- •1.1. Особенности полимерного состояния вещества Введение

- •1.1.1. Полимеры, общие определения

- •1.1.2. Различия в свойствах высоко- и низкомолекулярных соединений

- •1.2. Образование, получение и распространение полимеров

- •Содержание различных веществ в теле человека

- •Некоторые аминокислоты, входящие в состав белков

- •Содержание различных оксидов в базальтовых породах, мас. %

- •1.3. Классификация полимеров

- •1.3.1. Принципы классификации полимеров

- •Типичные конденсационные полимеры

- •Типичные полимеризационные полимеры

- •Классификация, молекулярно-массовые характеристики и стереохимия полимеров

- •1.3.2. Тривиальная, рациональная и систематическая номенклатура полимеров

- •Названия некоторых линейных полимеров

- •1.3.3. Классификация и номенклатура сополимеров

- •Названия некоторых элементорганических и неорганических полимеров

- •Название основных типов сополимеров

- •1.4. Молекулярно-массовые характеристики полимеров

- •1.4.1. Распределение макромолекул по молекулярным массам

- •1.4.2. Моменты распределения и средние молекулярные массы

- •1.4.3. Параметр полидисперсности

- •1.4.4. Методы определения молекулярной массы полимеров

- •1.5. Стереохимия полимеров

- •1.5.1. Химическая изомерия звеньев

- •1.5.3. Стереоизомерия

- •Температуры кристаллизации и плавления полидиенов

- •Вопросы и упражнения к лекциям 1-2

- •Раздел II. Синтез полимеров методами цепной и ступенчатой полимеризации

- •2.1. Радикальная полимеризации

- •2.1.1. Инициирование радикальной полимеризации

- •Важнейшие инициаторы радикальной полимеризации

- •2.1.2. Элементарные реакции и кинетика полимеризации

- •1. Инициирование.

- •2. Рост цепи.

- •3. Обрыв цепи.

- •Вклад диспропорционирования в реакциях обрыва (λ) для различных мономеров

- •Относительные константы передачи цепи на инициатор Син при 60ºС

- •Относительные константы передачи цепи на мономер См

- •Значения относительных констант передачи цепи Сs·104 на некоторые соединения при 60-70ºС

- •Значения относительных констант передачи цепи на полимер Ср

- •Ингибиторы радикальной полимеризации.

- •Константы ингибирования Сz, 50-60ºС

- •Константы скоростей элементарных реакций роста и обрыва при радикальной полимеризации некоторых мономеров, 20-25ºС

- •2.1.3. Молекулярно-массовое распределение при радикальной полимеризации

- •2.1.4. Влияние температуры и давления на радикальную полимеризацию

- •2.1.5. Диффузионная модель обрыва цепи. Гель-эффект

- •Влияние степени превращения мономера q на полимеризацию метилметакрилата, 22,5ºС

- •2.1.6. Каталитическая передача цепи

- •2.1.7. Псевдоживая радикальная полимеризация

- •Константы обратимого ингибирования псевдоживой полимеризации стирола в присутствии темпо

- •2.1.8. Эмульсионная полимеризация

- •Эмульсионная полимеризация смеси стирола и бутадиена

- •Вопросы и упражнения к лекциям 3-5

- •2.2. Катионная полимеризация

- •2.2.1. Элементарные реакции. Кинетика

- •Константы скорости роста в катионной полимеризации

- •Константы передачи цепи на мономер при катионной полимеризации стирола

- •Константы передачи цепи на мономер при катионной полимеризации изобутилена в различных растворителях

- •Контсанты передачи цепи при катионной полимеризации стирола

- •2.2.2. Псевдокатионная и псевдоживая катионная полимеризация

- •2.2.3. Влияние реакционной среды

- •Влияние растворителя на катионную полимеризацию стирола, инициированную hClO4

- •2.3. Анионная полимеризация

- •2.3.1. Основные реакции инициирования

- •2.3.2. Кинетика анионной полимеризации с обрывом цепи

- •2.3.3. Живая полимеризация. Блок-сополимеры

- •2.3.4. Полимеризация с переносом группы

- •2.3.5. Влияние температуры, растворителя и противоиона

- •Влияние растворителя на анионную «живую» полимеризацию стирола, 25ºС, натрий-нафталиновый комплекс 3·10-3 моль/л

- •Кинетические и термодинамические характеристики реакции роста цепи при живой полимеризации стирола, инициируемой натрий-нафталином, 20ºС, тетрагидрофуран

- •2.3.6. Ассоциация

- •2.4. Ионно-координационная полимеризация

- •Примеры стереоспецифической полимеризации

- •2.4.1. Катализаторы Циглера-Натта. Исторический аспект

- •Компоненты катализаторов Циглера-Натта

- •2.4.2. Полимеризация на гетерогенных катализаторах Циглера-Натта

- •Влияние растворителя на анионную полимеризацию 1,3-диенов, инициируемую н-бутиллитием

- •2.5. Синтез гетероцепных полимеров ионной полимеризацией

- •2.5.1. Карбонилсодержащие соединения

- •Предельные температуры и концентрации мономеров при полимеризации альдегидов

- •2.5.2. Полимеризация эфиров и эпоксидов с раскрытием цикла

- •2.5.3. Полимеризация лактамов и лактонов

- •2.5.4. Другие гетероциклы

- •2.6. Общие вопросы синтеза полимеров

- •2.6.1. Термодинамика синтеза

- •Энтальпии и энтропии полимеризации некоторых мономеров, 25ºС

- •Энтальпии δн0, энтропии δs0, функции Гиббса δg0 и предельные температуры полимеризации Тп альдегидов, 25ºС

- •Энтальпии δн0, энтропии δs0, функции Гиббса δg0 полимеризации циклоалканов при 25ºС

- •2.6.2. Сопоставление ионной и радикальной полимеризации

- •2.6.3. Об общности процессов псевдоживой полимеризации

- •2.7. Ступенчатая полимеризация

- •2.7.1. Равновесная и неравновесная поликонденсация

- •Влияние константы равновесия к на степень завершенности реакции поликонденсации х и среднечисловую степень полимеризации

- •Влияние воды на степень полимеризации при поликонденсации

- •2.7.2. Кинетика поликонденсации

- •Константы скорости реакции этерификации в гомолитических рядах одно- и двухосновных кислот, 25ºС

- •2.7.3. Молекулярно-массовое распределение полимера при поликонденсации

- •2.7.4. Разветвленные и сшитые полимеры

- •2.7.5. Фенопласты, аминопласты

- •2.7.6. Полиамиды, полиэфиры, поликарбонаты

- •2.7.7. Полиуретаны. Полисилоксаны

- •2.7.8. Жесткоцепные ароматические полимеры

- •Свойства полиариленэфирсульфонов

- •2.7.9. Сверхразветвленные полимеры

- •Очистка — б — очистка — а — очистка и т. Д.

- •Вопросы и упражнения к лекциям 9-10

- •Раздел 3. Цепная сополимеризация

- •3.1. Количественная теория сополимеризации

- •3.1.1. Кривые состава сополимера и относительные активности мономеров

- •3.1.2. Состав и микроструктура сополимера. Статистический подход

- •Доля последовательностей различной длины из мономера 1 (q1n) в эквимолярных сополимерах различных типов

- •3.1.3. Многокомпонентная сополимеризация

- •Предсказанные и определенные экспериментально составы сополимеров, полученных радикальной тер- и тетраполимеризацией

- •3.1.4. Сополимеризации до глубоких конверсии

- •3.2. Радикальная сополимеризация

- •3.2.1. Скорость сополимеризации

- •Корреляция между и r1 · r2 при радикальной сополимеризации

- •3.2.2. Природа эффекта предконцевого звена

- •Относительные активности мономеров при сополимеризации стирола (1) с акрилонитрилом (2), определенные в рамках моделей концевого и предконцевого звена, 60°с

- •3.2.3. Влияние температуры и давления на радикальную сополимеризацию

- •Значения относительных активностей мономеров при разных температурах и отношения частотных факторов

- •Влияние давления на сополимеризацию некоторых мономеров

- •3.2.4. Чередующаяся сополимеризация

- •1 Бутилметакрилат - диметилбутадиен, 2 - бутилметакрилат - (с2н5)3АlСl - диме-тилбутадиен; f1 мольная доля бутилметакрилата в исходной мономерной смеси

- •3.2.5. Влияние реакционной среды

- •3.2.6. Связь строения мономера и радикала с реакционной способностью.

- •Сополимеризация винилацетата (1) с хлорзамещенными этилена (2)

- •Влияние резонансного фактора на величину константы скорости роста, 20-30°с

- •Эмпирические и расчетные квантово-химические резонансные параметры строения мономеров и радикалов

- •Значения константы скорости реакции роста и параметра е некоторых мономеров, 25-30°с

- •Значения константы скорости реакции роста и параметра е пара-замещенных стирола, 60°с

- •Значения параметров реакционной способности мономеров схемы q-e

- •Относительные активности при сополимеризации некоторых мономеров

- •3.3. Ионная сополимеризация

- •3.3.1. Катионная сополимеризация

- •Катионная сополимеризация некоторых мономеров

- •3.3.2. Анионная сополимеризация

- •Анионная сополимеризация стирола (1) с бутадиеном-1,3 (2), инициатор н-с4н9Li

- •Влияние растворителя и противоиона на состав сополимера при сополимеризации стирола с изопреном

- •3.3.3. Сополимеризация на катализаторах Циглера-Натта

- •Реакционная способность различных мономеров в сополимеризации Циглера-Натта

- •Раздел 4. Химические превращения полимеров

- •4.1. Характерные особенности макромолекул как реагентов

- •4.1.1. Влияние соседних звеньев

- •4.1.2. Макромолекулярные и надмолекулярные эффекты

- •4.1.3. Кооперативные взаимодействия7

- •4.2. Сшивание полимеров

- •4.2.1. Высыхание красок

- •4.2.2. Вулканизация каучуков

- •4.2.3. Отверждение эпоксидных смол

- •4.3. Деструкция полимеров

- •4.3.1. Термическая деструкция. Циклизация

- •Температуры начала разложения и энергии активации термического распада некоторых полимеров

- •Продукты термического распада некоторых полимеров

- •Выход мономера при термическом распаде различных полимеров

- •4.3.2. Термоокислительная деструкция. Горение

- •Ограниченный кислородный показатель для некоторых полимеров

- •4.3.3. Фотодеструкция. Фотоокисление

- •4.4 Полимераналогичные превращения

- •4.4.1. Поливиниловый спирт

- •4.4.2. Химические превращения целлюлозы

- •4.4.3. Структурная модификация целлюлозы

- •Вопросы и упражнения к лекциям 11-15

Классификация, молекулярно-массовые характеристики и стереохимия полимеров

1.3.2. Тривиальная, рациональная и систематическая номенклатура полимеров

Номенклатура, т.е. принципы и правила образования названий полимеров и сами названия, должна выполнять две основные задачи: позволять воспроизвести химическое строение полимера, исходя из его названия, и сделать наиболее распространенные полимеры легко узнаваемыми. Одна номенклатура не может выполнить эти задачи, поэтому в настоящее время существует несколько номенклатур, и такое положение, по-видимому, сохранится в будущем.

Номенклатура, включающая торговые названия полимеров. Тривиальная номенклатура имеет то несомненное преимущество, что делает полимер узнаваемым для широкого круга специалистов и потребителей. В качестве примера можно привести политетрафторэтилен, который широко известен под названием тефлон. У всех на слуху также такие названия, как фенопласты, аминопласты, поликарбонаты и некоторые другие. Как правило, такие названия не содержат информации о химическом строении полимера, но в данном случае это несущественно, поскольку за этими названиями стоят хорошо известные потребителю и тем более специалисту многотоннажные полимеры. Иногда торговые названия дают достаточно полную информацию о полимере. Например, такие названия, как нейлон-6, нейлон-66 говорят о том, что имеются в виду линейные ациклические полиамиды. В первом случае полимер получен из одного мономера - -капролактама, цифра 6 означает, что амидные группы в цепи разделены шестью метиленовыми группами. Во втором случае полимер получен из двух мономеров - гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Первая цифра в названии полимера показывает число атомов углерода в диамине, вторая - в дикарбоновой кислоте.

Рациональная номенклатура. Рациональная номенклатура широко применяется в настоящее время по отношению к полимерам, получаемым методом цепной полимеризации. Перед названием мономера ставится приставка «поли-», если название мономера включает несколько слов, то оно берется в скобки:

Название полимера может быть образовано, исходя из гипотетического мономера. Так, поливиниловый спирт называют по виниловому спирту, который неустойчив и существует как фенольная форма ацетальдегида. Получают же поливиниловый спирт гидролизом поливинилацетата:

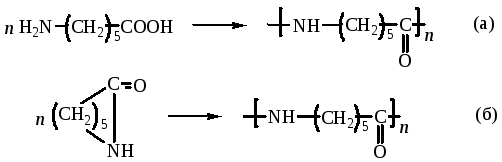

Когда один и тот же полимер может быть получен из различных мономеров, возникает двойственность в его названии; это характерно для полиэфиров и полиамидов. Например, полимер, полученный из 6-аминокапроновой кислоты, называют поли-(6-аминокапроновой кислотой) (а), а тот же полимер, синтезированный из -капролактама – поли-(-капролактамом) (б):

Данную номенклатуру целесообразно применять к достаточно известным полимерам, название которых часто используют специалисты.

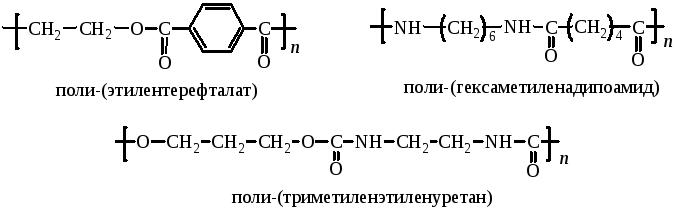

Более общей является номенклатура, основанная на строении мономерного звена, поскольку она может применяться к полимерам, полученным из двух мономеров, что является обычным для поликонденсации. В этом случае после приставки «поли-» в скобках приводится название мономерного звена, причем, та часть названия, которая определяет принадлежность данного полимера к определенному классу, приводится последней. Например, в приведенных ниже названиях полимеров последние слова в скобках указывают на принадлежность полимеров к классам полиэфиров, полиамидов и полиуретанов. Первые слова характеризуют второй мономер:

Систематическая номенклатура. В 70-х гг. XX в. Международным союзом теоретической и прикладной химии ИЮПАК (International Union and Applied Chemistry - IUРАС) была разработана систематическая номенклатура однотяжевых полимеров, основанная на описании строения составного повторяющегося звена полимерной цепи (СПЗ) в соответствии с определенными правилами2,3. СПЗ представляет собой наименьшую группу атомов с двумя валентностями, повторением которой может быть образована полимерная цепь. В большинстве случаев СПЗ совпадает с мономерным звеном, но в отдельных случаях не совпадает, что приводит к изменению привычных названий полимеров. Например, полиэтилен в соответствии с этой номенклатурой называется полиметиленом, а СПЗ является группа –СН2-.

Название полимера начинается с приставки «поли-», за которой в скобках следует название СПЗ. Следовательно, чтобы дать название полимеру, необходимо: во-первых, идентифицировать СПЗ, во-вторых, ориентировать СПЗ, и, в-третьих, дать название СПЗ.

СПЗ может быть простым или состоять из нескольких подзвеньев. В качестве подзвена выбирается наибольшая группа атомов (или циклов основной цепи), которая может быть названа в соответствии с номенклатурными правилами ИЮПАК для низкомолекулярных органических соединений. Атомы и подзвенья располагаются в СПЗ в порядке убывания старшинства слева направо, путь между подзвеньями должен быть наиболее коротким. Правила старшинства состоят в следующем:

1. Все гетероатомы являются старшими по отношению к углероду. Среди них старшинство определяется положением в периодический системе, оно убывает при движении от правого верхнего угла периодической таблицы к левому нижнему по группам. Ряд старшинства начинается со фтора, старшинство убывает в последовательности: F, Cl, Br, ..., О, S, Se, ..., N, P, As, Sb,..., Fr.

2. Старшинство подзвеньев определяется рядом: гетероциклы > гетероатомы или линейные подзвенья, включающие гетероатомы > карбоциклы > ациклические подзвенья. Наличие любых заместителей не изменяет порядок старшинства подзвеньев. При прочих равных условиях преимуществом обладают те из них, у которых число, характеризующее положение заместителя, является наименьшим.

3. Гетероциклы по старшинству расположены в ряд: азотсодержащие > гетероциклы, содержащие, наряду с азотом, другие гетероатомы, старшинство которых определяется в соответствии с пунктом 1 > системы с наибольшим количеством колец > системы с наибольшим циклом > цикл с наибольшим количеством гетероатомов > системы с наибольшим количеством гетероатомов > системы с наибольшим ассортиментом гетероатомов. При иных равных условиях ненасыщенные циклы имеют преимущество.

4. Среди карбоциклических группировок главенствуют имеющие наибольшее количество циклов, далее идут системы: с наибольшим индивидуальным циклом > с наибольшим количеством общих атомов у всех циклов > с наименьшим числом, характеризующим места соединения циклов, > системы с наибольшей ненасыщенностью.

Если в основной цепи имеются атомы и циклы одного типа, последовательность их расположения определяется алфавитным порядком названия заместителей, например:

Данный пример иллюстрирует еще одно правило: направление нумерации атомов в циклах должно приводить к наименьшей цифре, характеризующей положение заместителя.

В приведенной далее формуле полимера содержатся циклы в основной цепи:

поли[5-хлор-1-циклогексен-1,3-илен-

1,4-циклогексилен-метилен]

В этом случае проявляется старшинство ненасыщенного цикла по сравнению с насыщенным, а также преимущество циклического подзвена перед ациклическим (правила 2, 4).

В следующем примере иллюстрируется старшинство азотсодержащего цикла:

поли[2,4-пиридиндиил-4,4-фенилен]

Еще один пример иллюстрирует правило «кратчайшего пути» между подзвеньями в названии. Полимер может иметь два названия:

поли[3,5-пиридиндиилметиленпиррол-3,4-диилоксиметилен] или

поли[3,5-пиридиндиилметиленоксипиррол-3,4-диилметилен],

но второе - неудачно, поскольку не обеспечивает кратчайшего пути от пиридинового к пиррольному циклу.

В отдельных случаях, могут быть использованы и другие номенклатуры. Так, для полимера:

с систематическим названием полиоксиэтилениминометилентиоэтиленамино-1,3-циклогексен может быть применима так называемая заместительная номенклатура. В соответствии с ней СПЗ основной цепи дается название, исходя из аналогичного по количеству и порядку нумерации атомов ациклического углеводорода с соответствующими приставками у гетероатомов «аза», «окса», «тиа» и т.д. Согласно данной номенклатуре полимер будет называться поли-1-окса-6-тиа-4,9-диазанонаметилен-1,3-циклогексен.

В табл. 1.6 приведены рациональные и систематические названия наиболее распространенных полимеров. Названия полимеров виниловых мономеров после приставки «поли-» начинаются в скобках с цифры 1, что является характерным признаком данного ряда.

Номенклатура неорганических и элементорганических полимеров. Название полимеров в данном случае может быть дано по рациональной и систематический номенклатуре. В обоих случаях старшинство элементов в цепях прямо противоположно старшинству элементов, принятых для органических соединений. Так, для неорганических и элементорганических полимеров старшим из приведенного ранее фрагмента периодической системы будет Fr, младшим – F (т.е. чем выше электроположительность элемента, тем выше старшинство).

В случае рациональной номенклатуры название полимеров с неорганической главной цепью складывается из:

приставки «поли-»;

числа и названия боковых радикалов, присоединенных к каждому из атомов основной цепи;

корневых названий элементов, образующих основную цепь;

суффикса, указывающего на характер связи между элементами основной цепи («-ан» - одинарная связь, «-ен» - двойная, «-ин» - тройная);

Таблица 1.6