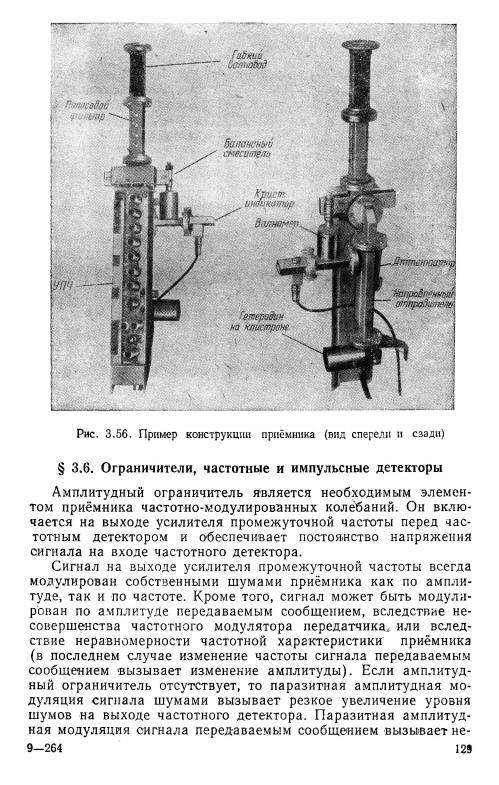

книги из ГПНТБ / Бородич, Сергей Владимирович. Радиорелейная связь учебник для техникумов связи

.pdf

линейные искажения сообщения на выходе частотного детектора, и, следовательно, переходные разговоры в каналах. Этот вопрос

подробно рассмотрен в гл. 8.

Из вышеизложенного следует, что основная задача ограни чителя заключается в подавлении паразитной амплитудной мо дуляции сигнала, поступающего на частотный детектор.

На рис. 3.57 приведена характеристика ограничителя, приме няемого в приёмниках радиорелейной аппаратуры, показываю щая зависимость напряжения на выходе от напряжения на входе. Напряжение, при кото ром характеристика становит ся практически горизонталь ной, называется порогом огра ничения (Uп ). Для повыше ния надёжности работы огра ничителя к нему подводят на пряжение Up в 2—3 раза вы

ше порога.

Качество ограничения мож но оценить отношением коэф фициента амплитудной модуляции на входе ограничителя к

коэффициенту амплитудной модуляции на его выходе. Это отно шение в приёмниках многоканальных радиорелейных линий должно быть порядка 100—500. Получить таиую высокую сте пень подавления амплитудной модуляции можно с помощью 2—3-ступенных ограничителей на ламповых схемах, дополнен ных кристаллическими диодами.

Ограничительное действие ламповых схем достигается за счёт появления сеточных токов или за счёт отсечки анодного тока.

В первом случае на сетку подаётся большое напряжение сигнала, а в сеточную цепь включается большое сопротивление, на котором за счёт сеточного тока получается отрицательное смещение, уменьшающее усиление ступени. При изменении амп литуды сигнала изменяется и величина смещения.

Во втором случае лампа ограничительной |

ступени работает |

в режиме насыщения анодного тока, поэтому |

при изменении |

входного напряжения за счёт амплитудной модуляции величина импульсов анодного тока, а следовательно, и первая гармоника анодного тока остаются постоянными.

На рис. 3.58 приведены диаграммы, поясняющие работу ограничителей.

Если считать, что паразитная амплитудная модуляция соз даётся модулирующим сигналом, то постоянные времени сеточ ных цепей должны быть меньше периода колебаний, соответст вующих наивысшей частоте модуляции. При модуляции шумами в спектре присутствуют составляющие с частотами, равными

130

максимальной пропускаемой частоте, поэтому постоянная вре мени цепей ограничителя должна быть также мала.

Для повышения эффективности ограничения применяют ог раничители, состоящие из двух ступеней, первая из которых имеет очень малую постоянную времени и защищает частотный

Рис. 3.58. Диаграммы работы ограничителей

д е т е к т о р о т и м п у л ь с н ы х п о м е х , а в т о р а я и м е е т б о л ь ш у ю п о с т о я н н у ю в р е м е н и .

О г р а н и ч и т е л ь н ы е с в о й с т в а с т у п е н е й у л у ч ш а ю т с я с п о н и ж е н и е м н а п р я ж е н и й н а а н о д е и э к р а н и р у ю щ е й с е т к е , н о п р и э т о м с и л ь н о п а д а е т в ы х о д н о е н а п р я ж е н и е . В а н о д н ы х ц е п я х о г р а н и ч и т е л е й м о г у т в к л ю ч а т ь с я п о л о с о в ы е и л и о д и н о ч н ы е к о н т у р ы

Рис. 3.59. Схема двухступенного ограничителя

в зависимости от величины промежуточной частоты требуемой полосы пропускания и т. д. При широкой полосе необходима хорошая фильтрация напряжения после ограничителя во избе

жание искажений.

На рис. 3.59 приведена схема двухступенного ограничителя с ограничением по сетке и аноду.

Для получения очень хорошего ограничения с малой посто янной времени используются схемы с кристаллическими дио дами (рис. 3.60а). Напряжение с анода лампы подаётся на кон тур, параллельно ему подключены два кристаллических диода, на которые поданы некоторые начальные напряжения Е х и Е2.

д* |

131 |

До тех пор пока напряжение на контуре не превышает Е х и Е2, величина этого напряжения определяется эквивалентным сопро тивлением контура. В том случае, когда напряжение на контуре превышает начальные напряжения на кристаллах, через послед ние течётток, контур дополнительно шунтируется, его эквива лентное сопротивление падает и напряжение, снимаемое с пего, практически остаётся постоянным по величине. Один кристал лический диод работает во время положительной полуволны напряжения на контуре, а другой — во время отрицательной полуволны.

Рис. 3.60. Схема ограничителя на кристаллах

На рис. 3.606 приведена практическая схема ограничителя на кристаллических диодах. Диоды включены через раздели тельный конденсатор Сi параллельно одиночному контуру, на ходящемуся в анодной цепи усилительной лампы. Переменное напряжение с контура подаётсй на сетжу следующей лампы че рез ёмкость С2. Начальные смещения на диодах задаются потен циометром jRi, R2 . Следует иметь в виду, что для эффективного ограничения сопротивление R i должно быть значительно мень ше эквивалентного сопротивления контура. Порог ограничения определяется величиной начального смещения на каждом диоде £1 = £2 = 0,5 ДоОграничитель на кристаллических диодах рабо тает эффективно, если сопротивление диода в направлении про водимости значительно меньше эквивалентного сопротивления в анодной цепи лампы.

Частотный детектор служит для детектирования частотномодулированиых колебаний. Характеристика частотного детек тора, представляющая зависимость напряжения на выходе детек тора от частоты колебаний на его входе, изображена на рис. 3.61. В аппаратуре многоканальных радиорелейных линий с частот ным уплотнением к частотным детекторам предъявляются очень строгие требования на допустимую величину нелинейных иска жений. Эти требования тем строже, чем больше пропускная спо собность линии. Наиболее широкое применение в аппаратуре, радиорелейных линий находит схема частотного детектора с двумя расстроенными контурами, включёнными в анодных це-

132

пях двух усилительных ступеней, управляющие сетки котопых соедйнены с нагрузкой ограничителя. Схема каждого плеча со вершенно симметрична' относительно земли, что позволяет по лучить симметричную ' характеристику частотного детектора, обеспечивающую минимальные нелинейные искажения второго порядка (по второй гармонике).

Подобные частотные детекторы имеют очень высокие качест венные показатели, но несколько сложны в налаживании, по--

этому в системах |

с меньшим числом |

|

|||

каналов или в системах для передачи |

|

||||

телевизионных сигналов, где требова |

|

||||

ния к линейности детектора менее стро |

|

||||

гие, используется |

схема |

частотного |

|

||

детектора со связанными контурами. |

|

||||

Схемы частотных детекторов приведе |

|

||||

ны на рис. 3.62, 3.63. Диаграмма рабо |

|

||||

ты частотного детектора первого типа |

|

||||

приведена |

на рис. |

3.64. |

Контуры L\C\ |

Рис. 3.61. Характеристика ча |

|

и L2 C2 |

(рис. |

3.62) |

симметрично |

стотного детектора |

|

расстроены |

относительно |

среднего |

|

||

значения промежуточной частоты. Напряжения, развиваю щиеся на этих контурах, детектируются обычными амплитудны ми детекторами Д\ и Д 2. Выпрямленные напряжения выделя ются на нагрузочных сопротивлениях R \ и Я2. Выходное напря-- жение равно разности выпрямленных напряжений обоих плеч. На средней частоте напряжения на контурах одинаковы и выход-

ное напряжение равно нулю. При отклонении частоты от среднего значения, напряжение на одном контуре увеличивается, на дру гом уменьшается, величина и знак выходного напряжения опре деляются расстройкой. При соответствующем подборе элементов

133

схемы получается линейная характеристика частотного детек тора. Описанная схема имеет симметричный выход, поэтому для перехода к несимметричным элементам нужно какое-то допол-

ДР

нительное устройство, например ступень сложения на двойном триоде (рис. 3.62).

В схеме детектора второго типа (рис. 3.63) связанные кон туры настраиваются на среднее значение промежуточной час тоты. Выпрямленное напряжение снимается с сопротивлений R i

|

|

и /?2 и выходное напряже |

|||||

|

|

ние |

определяется |

разно |

|||

|

|

стью |

выпрямленных |

на |

|||

|

|

пряжений. К каждому из |

|||||

|

Qt |

амплитудных |

детекторов |

||||

|

подводится |

переменное |

|||||

|

|

напряжение, |

состоящее |

||||

|

|

из напряжения на первом |

|||||

|

|

контуре |

U1 и половины |

||||

|

|

напряжения |

на |

втором |

|||

|

|

контуре 0,5 U2. Напряже |

|||||

|

|

ние U1 попадает на детек |

|||||

Рис. 3.64. |

Диаграмма работы частотного де |

торы |

в одной |

и |

той же |

||

|

тектора 1-го типа |

фазе, |

|

а |

напряжения |

||

|

|

0,5 U2 — в противополож |

|||||

|

|

ных |

фазах. |

Векторные |

|||

диаграммы для частотного детектора второго |

типа |

изоб |

|||||

ражены |

на рис. 3.65. На средней |

частоте |

напряжения |

U' |

|||

и U", прикладываемые к амплитудным детекторам, равны меж ду собой и выходное напряжение равно нулю. При отклонении частоты от среднего значения угол сдвига фаз между напряже ниями U1 и 0,5 U2 отличается от 90° и U'>U" или U">U' и вы ходное напряжение положительно или отрицательно. Эта схема имеет несимметричный выход, поэтому для перехода к прочим

элементам |

схемы можно |

использовать катодный повторитель |

в качестве |

разделительной |

ступени. |

134

Х а р а к т е р и с т и к а ч а с т о т н о г о д е т е к т о р а п е р в о г о т и п а о п р е д е

л я е т с я в ы р а ж е н и е м |

|

|

1 |

■■1 |

(3.73) |

|

|

+ (*о — х)2

г д е

2А/„ . |

2А/ . |

хо |

/ npd |

/,i/W |

2 A f 0 — р а з н о с т ь м е ж д у н а с т р о й к а м и к о н т у р о в ,

— р а с с т р о й к а ,

d — з а т у х а н и е к о н т у р о в ,

f n p — с р е д н е е з н а ч е н и е п р о м е ж у т о ч н о й ч а с т о т ы .

Ч а с т о т н а я х а р а к т е р и с т и к а д е т е к т о р а в т о р о г о т и п а

л я е т с я в ы р а ж е н и е м |

|

|

|

|

|

, (,, + |

2х)2 + |

4 - У ( - 2 |

х)2 + 4 |

|

2 |

У ( 1 — |

х2 + •-,2)2 + |

4х2 |

г д е |

М |

|

|

|

|

|

|

|

|

d |

у у ь , |

’ |

|

|

о п р е д е

(3.74)

к сп— к о э ф ф и ц и е н т с в я з и .

С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о п р и в е д ё н н ы е ф о р м у л ы с п р а в е д л и в ы

п р и |

н е |

с л и ш к о м б о л ь ш и х р а с с т р о й к а х и п р и о д и н а к о в ы х п а р а |

м е т р а х |

к о н т у р о в . |

|

З а д а ч а п о л у ч е н и я л и н е й н о й х а р а к т е р и с т и к и с в о д и т с я к т а к о й

н а с т р о й к е к о н т у р о в , |

п р и к о т о р о й н е л и н е й н ы е и с к а ж е н и я м и н и |

|||

м а л ь н ы . О п р е д е л и м с в я з ь м е ж |

|

|

||

д у п а р а м е т р а м и к о н т у р о в ч а с |

|

|

||

т о т н о г о д е т е к т о р а и н е л и н е й |

|

|

||

н ы м и |

и с к а ж е н и я м и . |

Л и н е й |

|

|

н о с т ь х а р а к т е р и с т и к и о п р е д е |

|

|

||

л я е т с я п о с т о я н с т в о м е ё к р у т и з |

|

|

||

н ы и л и п о с т о я н с т в о м н а к л о н а |

Рис. 3.65. Векторные |

диаграммы час |

||

к р и в о й . |

У х у д ш е н и е |

л и н е й н о |

||

с т и , и з м е н е н и е н а к л о н а о п р е |

тотного детектора |

2-го типа |

||

|

|

|||

д е л я ю т с я и з м е н е н и е м к р у т и з н ы

к р и в о й п р и и з м е н е н и и о т к л о н е н и я ч а с т о т ы о т с р е д н е г о з н а ч е н и я .

К о э ф ф и ц и е н т ы н е л и н е й н ы х и с к а ж е н и й п о в т о р о й и т р е т ь е й г а р

м о н и к а м с в я з а н ы с к р у т и з н о й |

х а р а к т е р и с т и к и |

с л е д у ю щ и м и |

|

ф о р м у л а м и : |

|

|

|

| S i - S 2 l . |

2 S n - (St + S 2) |

(3.75) |

|

*2 |

’ 3 |

. 24 S 0 |

|

8 S 0 |

|

||

г д е S i — з н а ч е н и е к р у т и з н ы п р и р а с с т р о й к е , р а в н о й •— A f, S 2 — з н а ч е н и е к р у т и з н ы п р и р а с с т р о й к е , р а в н о й + А f,

S 0 — с р е д н е е з н а ч е н и е к р у т и з н ы .

Н а п р а к т и к е п о л у ч е н и е к р и в о й к р у т и з н ы п р о и з в о д и т с я п р и

135

помощи «прощупывания» характеристики частотного детектора частотно-модулированным сигналом с маленькой девиацией час тоты, раз в десять меньшей полной рабочей девиации. Напряже ние, измеряемое при этом на выходе частотного детектора, про порционально крутизне (см. гл. 9, § 9.5).

Считая, что кривая симметрична, или к2 <^к3, задаваясь тре буемым коэффициентом нелинейных искажений, можно опреде лить допустимое изменение крутизны. На рис. 3.66 приведена за висимость нелинейных искажений по третьей гармонике от изме

нения крутизны, где Ь3 — затухание нелинейности (b 3 — In— ^

Крутизна характеристики частотного детектора первого типа определяется выражением

Хп— Х |

Хо+ х |

(3.76) |

|

S = Y = V Ц+(Х0-Х)2]3 |

У [l+(*o-f*)2j3 |

||

2 хп |

|

(3.77) |

|

So |

|

||

V(l+x20)3 |

|

|

|

На рис. 3.67 приведены обобщённые характеристики частот |

|||

ного детектора первого типа, а на рис. |

3.68 |

обобщённые харак- |

|

теристики крутизны. Задаваясь требуемым |

5 |

, по |

|

отношением — |

|||

So

данным кривым можно выбрать величины х и х0, по которым затем определить остальные параметры частотного детектора.

На рис. 3.69 приведены обоб щённые характеристики частот ного детектора второго типа.

Для работы в ступенях огра ничителей и частотного детектора применяются те же пентоды, ко торые используются для усиле ния на промежуточных частотах. В качестве амплитудных детек торов применяются как ламповые диоды, так и кристаллические германиевые диоды. Конструк ция, монтаж, расположение дета лей, подводка питания и конт

рольных цепей в ступенях ограничителя и частотного детектора совершенно такие же, как в ступенях усилителя промежуточной частоты.

В приёмниках радиорелейных линий с временным уплотне нием и импульсной модуляцией для детектирования сигнала применяются импульсные детекторы. Импульсный детектор включается на выходе усилителя промежуточной частоты, огра ничение амплитуды сигнала на входе детектора не применяется.

В качестве импульсных детекторов обычно используются

£6

ламповые или кристаллические диоды. Основное требование, к о - торому должен удовлетворять импульсный детектор, это неис кажённое воспроизведение формы импульса при детектировании. Искажения, вносимые детектором, проявляются в увеличении

5

Рнс. 3.67. Обобщённые характеРис. 3.68. Обобщённые характеристики ристики для частотного детектокрутизны частотного детектора 1-го типа

pa 1 -го типа

времени нарастания ( ty ) и времени спадания (tc) импульса (рис. 3.70). Неискажённое детектирование импульсов возможно при условии, если длительность импульса т много больше пе-

Рис. 3.69. Обобщённые ха |

Рис. 3.70. Форма импульса после |

||

рактеристики |

для |

частотного |

детектора |

детектора |

2-го |

типа |

|

риода колебаний промежуточной частоты. На рис. 3.71 приве дена схема диодного импульсного детектора. Напряжение про межуточной частоты, развиваемое на контуре С, L, подаётся на диод, а продетектирозанные импульсы снимаются с нагрузки RH Сн. Для устойчивой работы всего приёмного устройства де тектор должен иметь по возможности высокий коэффициент пе редачи напряжения и надёжно защищать усилитель импульсов от попадания в него колебаний промежуточной частоты с выхода детектора. Эти требования находятся в некотором противоречии с основным требованием, предъявляемым к детектору. На самом деле, на время установления и спадания импульса сильно влияет ёмкость нагрузки См; чем меньше эта ёмкость, тем меньше вре-

137

•мя установления и спадания импульса. Но эта ёмкость не может

•быть сделана меньше, чем ёмкость Сак диода, она должна быть такой, чтобы падение напряжения промежуточной частоты на нагрузке R H и Сн было мало и чтобы основная доля напряже ния приходилась на сам диод, т. е. должно быть

Сн ^ \§Сак.

Для уменьшения времени выбирать диоды с малым

Рис. 3.71. Схема детектора импуль-

•сов

-комендуется брать

нарастания импульса необходимо внутренним сопротивлением Rig и работать при достаточно боль шом напряжении промежуточной частоты. При определённых вели чинах R ig и Сн коэффициент передачи напряжения детектора растёт с увеличением сопротивле ния нагрузки R H , но увеличение этого сопротивления ведёт к уве личению времени спадания им пульса, определяемого временем разряда конденсатора Сн . Реную времени нагрузки равной

хн = CHR„ = (0,1 -ч—0,2) т. |

(3.78) |

Для повышения эффективности работы импульсного детек тора, особенно при детектировании коротких импульсов, приме няют схему двухтактного диодного детектора.

§ 3.7. Оконечные усилители

Оконечные усилители включаются на выходе детектора при ёмника или на входе модулятора передатчика на оконечных и главных станциях радиорелейной линии и служат для усиления передаваемых по линии сигналов. В зависимости от вида этих сигналов различают три типа оконечных усилителей, применяе мых в аппаратуре радиорелейных линий: групповые усилители, видеоусилители и импульсные усилители.

Групповые усилители предназначены для усиления многока нального. сообщения, подаваемого от аппаратуры уплотнения на модулятор передатчика или от частотного детектора приём ника на аппаратуру уплотнения. Групповые усилители приме няются в аппаратуре радиорелейных линий с частотным уплот нением.

На радиорелейных линиях с временным уплотнением вместо групповых усилителей применяют импульсные усилители, по скольку передаваемые по линии сигналы в этом случае пред ставляют собой последовательность импульсов.

Видеоусилители предназначены для усиления телевизионных сигналов и применяются в аппаратуре телевизионных радиоре лейных линий.

138