книги из ГПНТБ / Лившиц Б.Г. Высококоэрцитивные сплавы на железоникельалюминиевой основе

.pdfСуммируя результаты отечественных исследований с 1933 по 1937 г., можно указать на определенные этапы в развитии новых высококоэрцитивных сплавов: 1) изучение влияния никеля и алю миния в тройных Fe-Ni Al-сплавах и изготовление их с различ ным соотношением компонентов; 2) исследование влияния меди

и кобальта на магнитные свойства и изготовление четверных сплавов — железоникельалюминиймедистых и железоникельалюминийкобальтовых и 3) изучение совместного влияния меди и ко

бальта и изготовление пятерных железоникельалюминийкобальт-

медистых сплавов.

В конце 1939 г. в Англии появилась уже упоминавшаяся ра

бота Беттериджа [22], в которой автор приводит результаты ис следования, выполненного в том же плане, что и наши работы. Автор исследует термическую обработку тройных сплавов при различных концентрациях никеля и алюминия в связи с получа

ющимися магнитными свойствами. Затем исследуется легирова ние медью, кобальтом и совместное легирование этими двумя ме

таллами. Ниже будет дана более подробная ссылка на работу Беттериджа. Это тем более необходимо, так как данные Бетте риджа частично расходятся с данными, полученными нами. Обобщение этих работ появилось в литературе в 1941 г. [16]. На ложение магнитного поля в процессе термической обработки вы сококоэрцитивных сплавов (с 12% Со) позволило Оливеру и Шеддену [24] заметно повысить их остаточную индукцию при сохра

нении прежней коэрцитивной силы. Эти возможности были зна чительно расширены и доведены до технического осуществления:

Кайзером [25]. Кайзер разработал новые сплавы с 24% Со.

В СССР аналогичные сплавы были разработаны А. С. Займовским и Л. М. Львовой [26] и выпускаются под названием маг-

нико или АНКО4.

Эти работы [25, 26] явились очередным этапом в развитии вы сококоэрцитивных сплавов на железоникельалюминиевой основе..

Далее были выполнены работы [27, 29], в которых системати

чески исследовали состав и термическую обработку сплавов с меньшим содержанием кобальта (12—18%). Как и в сплаве типа-

магнико, в этих сплавах используется магнитная текстура. Следующим выдающимся и принципиальным усовершенство

ванием постоянных магнитов на железоникельалюминиевой ос нове явилось использование не только магнитной, но и кристал лографической текстуры [30, 31]. Сплавы, по составу близкие к магнико, с направленной при отливке кристаллизацией и терми чески обработанные в магнитном поле являются в настоящее вре мя наилучшими в отношении магнитной энергии. В этом случае магнитная энергия приблизительно в два раза и более превосхо дит энергию магнико.

Наряду с работой по изысканию наилучших составов, техно логии изготовления и термической обработки магнитов металло физики проводили большую экспериментальную и теоретическую'

9»

работы,, которые привели к построению диаграмм фазового равновесия [10, 11, 32—35], установлению связи между магнит ными свойствами и структурой [6, 8, 30, 35, 41], а также кинетики структурообразования при наилучшей термической., обработке,

приводящей к получению максимально возможной коэрцитивной силы [6, 36, 42—44 и др.].

В дальнейшем эти вопросы рассматриваются систематически.

Приводятся диаграммы фазового равновесия, кинетика структурообразования и получающиеся структуры, зависимость магнит

ных свойств от структуры и состава и, наконец, влияние на свой стваj технологических процессов.

Глава I

ДИАГРАММЫ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ СПЛАВОВ НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЬАЛЮМИНИЕВОЙ ОСНОВЕ

Структуры магнитных сплавов в высококоэрцитивном состоя нии являются нестабильными, промежуточными при переходе от равновесных структур при высоких температурах к равновесным структурам при комнатной температуре.

Вопрос.о характере структурных превращений, приводящих

к возникновению высокой коэрцитивной силы, следует решать, как всегда, исходя из диаграммы фазового равновесия. Диаграм

ма фазового равновесия, характеризующая предельный случай, т. е. наиболее стабильное состояние того или иного сплава, ука зывает направление структурных превращений при термической обработке сплавов.

СИСТЕМА ЖЕЛЕЗО—НИКЕЛЬ —АЛЮМИНИЙ

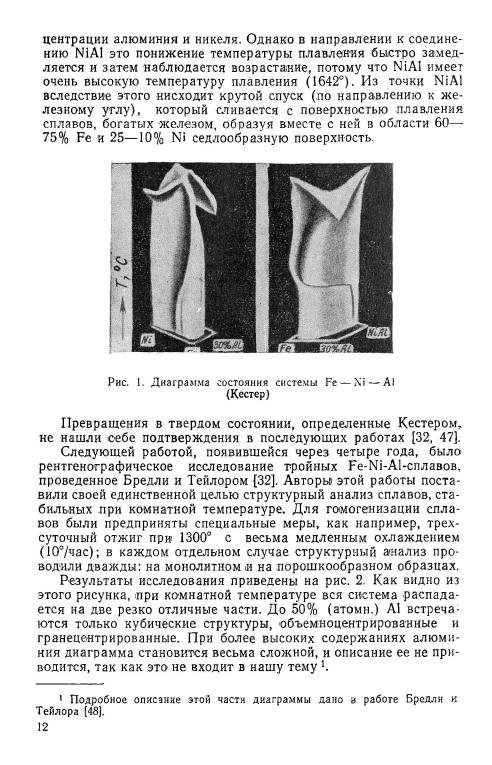

Первая попытка построить полную диаграмму Fe-—Ni — Al-

системы для жидких и для твердых состояний сплавов была сде лана в работе Кестера [10]. Диаграмма была исследована в преде лах концентраций 100% Fe, 100%Ni, 30% Al (рис. 1).

Верхняя часть диаграммы Кестера, относящаяся к процессу

■затвердевания сплавов, представляет собой приблизительный на бросок, пользуясь которым все же можно судить о температуре плавления того или другого сплава.

Соединение N1A1 (объемноцентрированная кубическая решет ка) [45], содержащее 31,6% А1, согласно Кестеру, образует непре рывный ряд твердых растворов с a-железом, и, таким образом,

в исследованной области концентраций в качестве твердых фаз имеются только а- и у-растворы. Последние имеют решетку гра нецентрированного куба. Перитектическое равновесие (жидкая

фаза + твердый раствор а = твердый раствор у) в системе желе зо — никель [46] постепенно переходит в эвтектическое равнове сие (жидкая фаза = твердый раствор а+твердый раствор у) в

системе никель — алюминий [32]. При этом переходе на поверх ности ликвидус образуется впадина, соответствующая темпера турному минимуму. Температура начала плавления сплавов, на чиная с 1539° (железный угол), понижается с увеличением кон

11

При описании полученных результатов Бредли и Тейлор пользуются новыми, предложенными ими обозначениями: «а» —

для фаз, имеющих решетку гранецентрированного куба (попрежнему у-фазы) и «р» — для фаз с решеткой объемноцентри-

рованного куба (по-прежнему а-фазы).

Сверхструктурная область |

ос. |

Гранецентрированный куб |

|

Магнитные сплавы |

|

сс^ Сверхструктура. типа Nl36L |

|

Однофазные сплавы |

|

Ji |

Объемноцентрированный. куб |

Двухфазные сплавы |

|

Jij Сверхструктура типа Fe3HL |

|

Трехфазные сплавы |

|

ув2Сверхструктура типа Fe.flL |

|

|

|

|

или Mi HL |

|

|

т Магнитные сплавы |

|

|

|

п |

Немагнитные сплавы |

Рис. 2. Система Fe — Ni— Al |

при |

низкой температуре (Бредли |

|

и Тейлор) |

|||

Интересующая нас часть |

диаграммы распадается на одно-, |

||

двух- и трехфазные области. |

В |

двухфазных областях дано на |

|

правление конод. На диаграмме показаны следующие фазы: а — куб с центрированными гранями, щ — та же решетка со сверх структурой типа Ni3AI, 0 — объемноцентрированный куб, (31 — та

же решетка со сверхструктурой типа FesAl, |32—та же решетка со сверхструктурой типа FeAl или NiAl; 02т-фазы магнитные,

—фазы не магнитные. В фазе сц наиболее строго соблюдает ся упорядоченное расположение атомов никеля и алюминия. Ни кель, насколько это возможно, занимает центры граней, алюми

ний заполняет вершины кубов. Атомы железа обладают большой

13

приспособляемостью: они замещают, в зависимости от потребно сти, как атомы алюминия, так и атомы никеля. В двухкомпонент ной Pi-фазе центры кубов и половина их вершин заняты атомами железа, другая половина вершин занята алюминиевыми атома

ми, располагающимися по противоположным вершинам кубов. При увеличении концентрации алюминия его атомы частично за мещают собой атомы железа. Последние могут также замещать ся атомами никеля при его введении в состав сплава, т. е. при пе реходе к трехкомпонентным Pi-фазам. При дальнейшем введении никеля Pi-отруктура переходит в р2-структуру,, для которой суще ствует только одно различие — между центрами и вершинами ку бов. Вершины кубов заняты алюминиевыми атомами, а центры —

железными и никелевыми. При содержании алюминия менее 50%

(атомн.) он легко замещается по вершинам кубов атомами же леза и никеля. Иначе обостоит дело при содержаниях более 50%; в этом случае недостающие атомы никеля (по центрам кубов) не замещаются атомами алюминия. Атомы алюминия вследствие их большого атомного диаметра не могут занимать центры кубов,

поэтому среднее число атомов на элементарную ячейку становится меньше 2, и период решетки резко уменьшается. Линия, соединя ющая FeAl с NiAl, соответствует приблизительно наивысшим значениям периодов (на диаграмме период решетки в функции состава тройного сплава является хребтовой линией).

Позднее Липсон и Тейлор [49] показали, что при 55% (атомн.) А1 число атомов на одну элементарную ячейку может доходить до 1,78. Авторы объяснили это явление, исходя из пред ставлений, разработанных С. Т. Конобеевским [50]. Число валент ных электронов, приходящихся на одну элементарную ячейку, не должно превышать для каждого типа решетки определенного» значения, что объясняется достижением определенного энергети ческого уровня электронов. В связи с этим повышение концентра ции алюминиевых атомов, имеющих по три валентных, электрона, вызывает недостачу атомов никеля (не имеющих ни одного ва

лентного электрона) в отдельных ячейках и уменьшает тем са мым плотность сплава. Это равнозначно увеличению числа ячеек и уменьшению е : п, где е — число электронов, а п — число эле ментарных ячеек. Для р2-фаз Fe-Ni-Al-сплавов е : п < 3.

Практически наиболее важной является (3 + р2-область диа граммы, в которой укладываются составы всех сплавов, пригод ныхдля постоянных магнитов. Эти сплавы распадаются на две фазы р и р2, одинаковые как по симметрии, так и по координа

ционному числу.

Р — богатая железом ферромагнитная фаза, содержащая, по данным авторов, 2—3% (атомн.) Ni и приблизительно столько же алюминия; период решетки p-фазы, измеренный для сплава

состава Fe2NiAl равен 2,8680 А.

р2— богатая никелем и алюминием слабомагнитная фаза; пе

14

риод решетки этой фазы для сплава того же состава составляет

2,8778 А.

По данным авторов, Д’, — дублеты этих фаз на рентгенограм-

мах частично накладываются (вместо четырех получаются три

линии) для большинства |3 + 02-сплавов; наибольшая разница периодов не превышает 0,4%. Однако при такой кристаллографи ческой близости [3- и 02-фаз они очень резко различаются по со ставу, что видно из направления конод, нанесенных авторами. Эти данные были подтверждены магнитными исследованиями Сэксмита [47], изучившего точки Кюри на тех же образцах, кото рые были исследованы в работе Бредли и Тейлора.

Все исследования Fe-Ni-Al-сплавов показывают, что диффу зия в этих сплавах протекает весьма медленно. Основываясь на теории Джонса [51] и Конобеевского [52], можно сказать, что энергетика этих сплавов принуждает их к размежеванию компо нентов. Это резкое размежевание определяется направлением. 0-02-конод, простирающихся почти от железного угла до центра

концентрационного треугольника. Весьма вероятно, что именно' это обстоятельство приводит к коллоидному распаду и появле нию высокой коэрцитивной силы [42].

Область 0 + 02-фаз построена авторами на основании опреде ления периодов решеток для этих фаз, а также измерения интен сивности сверхструктурных линий 02-фазы. По измерениям ин тенсивности можно определить, является ли сплав однофазным или двухфазным. Интересной особенностью этой области, соглас но Сэксмиту [47], является постоянство точки Кюри для отожжен

ных сплавов. В пределах всей области точка Кюри колеблется между 1010 и 1030°К. Причиной этого является весьма незначи тельная изменяемость состава 0-фазы, благодаря тому, что уча сток, в котором начинаются коноды (примыкающий к 0-обла сти) , весьма узок.

Структуры Fe-Ni-Al-сплавов, примыкающих к железному уг лу, были исследованы рентгенографически и микроскопически в работе Сьюити Киути [53] *. Выводы этой работы совпадают с вы водами Бредли и Тейлора. Киути указывает, что система распа дается на четыре гетерогенных области: у 4-а, у -|- а', а-}-а' и

у+аД-а' и что высококоэрцитивные сплавы сосредоточены в а+а'-области (здесь упорядоченная а'-фаза соответствует 02 фазе, у-фаза соответствует a-фазе и а-фаза — 0-фазе Бредли и Тейлора).

Большое значение для подтверждения того, что высококоэр

цитивные сплавы испытывают превращение 0 -■> 0 -ф- 02, имело рентгеновское исследование А. П. Комара и Д. М. Тарасова [54], проведенное на монокристаллах, порошках и поликристаллических образцах, близких по составу к Fe2NiAl.

1 Цитируется по [32].

15-

Диаграмма Бредли и Тейлора несомненно явилась шагом вперед в изучении тройных Fe-Ni-Al-сплавов. Однако на ней представлено равновесие фаз только при одной температуре и, следовательно, не указаны температуры перехода Fe-Ni-Al-спла- вов в однородное состояние. Имеющиеся по этому вопросу дан

ные Кестера были недостаточны для практических целей и нуж дались в детализации и уточнении.

Для решения этой задачи Б. Г. Лившицем [15] было изучено 26 сплавов в узких пределах концентраций, имеющих практичес кое значение: 8,5— 17,5% А1 и 15—31% Ni.

Рис. 3. Зависимость критических температур от содержания никеля и алюминия (цифры на кривых — содержание алюми ния, %)

Результаты определения критических точек нанесены на рис.

3 и 4, на которых дана зависимость температуры образования од нородного твердого раствопа от содержания никеля и алюминия. Обращают на себя внимание перегибы на верхних (сплошных) кривых этих диаграмм и более крутой ход этих кривых при низ

ких содержаниях алюминия и высоких содержаниях никеля. При

этих концентрациях в структуре сплава появляется третья фа за— а (гранецентрированная), которая растворяется при значи тельно более высоких температурах, чем температуры растворе ния р- и р2-фаз.

При нагреве идут два процесса: 1) образование p-раствора из Р + Рг-фаз (1100—1150°) и 2) растворение a-фазы в р-растворе

(1150—1200°).

Температуры полной растворимости на рис. 3 и 4 отмечены точками (сплошные кривые), а температуры р + р2-растворимос. ти — крестиками (пунктирные кривые). По ходу пунктирных кри вых видно, что температуры взаимной растворимости Р + рг-фаз ложатся на плавные кривые.

Впоследствии оказалось, что диаграмма Бредли и Тейлора

нуждается в существенном уточнении. Сноек [11], исследовавший

Fe-Ni-Al-сплавы только магнитным методом, показал, что спла вы, лежащие на линии концентраций, соединяющей Fe с NiAl, за пределами |3 + [32-области (однофазной по Бредли и Тейлору) мо гут распадаться на две фазы и при медленном охлаждении бо лее магнитны, чем при быстром. Отсюда Сноек делает вывод, что р + р2-область должна быть продолжена в направлении к NiAl почти до самого этого соединения. По Сноеку линия, соединяю щая Fe с NiAl, является конодой

(что близко к коноде английских авторов), и составы сплавов, ле жащие на этой линии, могут

7.NI

|

1300 |

|

|

|

|

|

1200 |

|

|

|

|

^1100 |

|

|

|

|

|

If |

1000 |

|

|

|

|

§ |

|

|

|

|

|

8- |

ООО |

|

|

|

|

§ |

|

|

|

|

|

|

ООО |

|

|

|

|

|

100 |

8 10 12 |

10 16 18 °/oOL |

Рег 10 20 30 00 50 60 10 80 90 NIOL |

|

|

6 |

||||

Рис. 4. Зависимость критических тем |

Рис, 5. Зависимость магнитного насы |

||||

ператур от содержания никеля и алю |

щения от молекулярной концентрации: |

||||

миния (цифры на кривых — содержа |

1— закалка; 2 — закалка |

и отпуск при |

|||

|

|

ние никеля, |

%) |

500° |

|

рассматриваться как (Fe2)x (NiAl)\-х, a Fe2 и NiAl |

(приблизи |

||||

тельно) |

как фазы, |

на которые распадаются эти сплавы. Магнит |

|||

ное насыщение этих сплавов при содержании до 97% NiAl в зака ленном с 1200° и отпущенном при 500° состоянии изменяется про порционально концентрации железа (рис. 5).

Эти выводы Сноека подтверждаются данными измерения ко эрцитивной силы, магнитного насыщения и температурной зави симости электросопротивления отожженных и закаленных спла вов, лежащих в однофазной (по Бредли и Тейлору) области (рис. 2). Из политермической диаграммы Fe — Ni — Al-системы (рис. 6), построенной О. С. Ивановым [55] для практически важной об ласти сплавов, видно, что при низких температурах р+р2-область

простирается почти от угла Fe тройной диаграммы до соединения

NiAl. С повышением температуры |3- и |32-фазы взаимно раство ряются и полное растворение их наступает при 970°.

Подтверждение этих выводов было получено также в работе

Ю. А. Скакова [56] при помощи фазового (химического) |

анализа |

2 Б. Г. Лившиц и В. С. Львов |

17 |

Г ГОС. ПУВЛИЧНД|| |

|

НАУЧН-ТЕХНИЧЕСНА |

|

сплавов, расположенных на квазибинарном разрезе Fe—NiAl тройной системы Fe — Ni — Al. Сравнением данных химиче ского анализа осадков р2-фазы, выделенных из отожженных об разцов и образцов длительно отпущенных при 850°, было пока зано, что граница р р2-области со стороны NiAl на диаграмме Бредли и Тейлора отвечает равновесию не при 500°, как указы вают авторы диаграммы, а примерно при 850°. С понижением температуры количество железа в р2-фазе уменьшается и при

650° составляет всего около 10% (атомн.).

|

|

|

|

|

fit |

|

4200 |

|

|

|

|

'ё.-юоо |

|

|

|

|

|

S; |

|

|

|

|

|

£ |

800 |

|

|

|

|

X |

600 |

|

|

|

|

S: |

|

|

|

NI/3L |

|

£ |

иоо |

|

|

|

|

|

|

|

|

о\оV |

|

|

200 |

|

|

|

|

|

20°------------------------------------------------- |

А-' |

|||

|

Fe |

40 20 |

30 9 ОО Fefll 60 |

|

|

|

|

AL, “/а (атомн.) |

|

|

|

Рис. 6. |

Пространственная |

диаграмма системы |

|||

|

|

Fe — Ni —Al (О. С. Иванов} |

|

||

Такого же порядка величина содержания железа в р2-фазе |

|||||

получена [57] |

при фазовом |

анализе |

железоникельалюминиевого |

||

сплава, обработанного на высокую коэрцитивную силу методом двухступенчатой термической обработки: 1) переохлаждение от 1250 до 800°, выдержка 1 мин. при 800° и охлаждение в воде;

2)отпуск при 700°, 30 мин.

Вработе [56] было показано, что превращения во всех иссле

дуемых сплавах имеют в широком интервале температур одина

ковый характер и при охлаждении ниже 875—900° приводят к распаду высокотемпературного твердого раствора на две фазы: близкую к чистому железу p-фазу и р2-фазу (твердый раствор на базе NiAl-интерметаллида).

Несомненный интерес представляют работы Бредли [33, 58, 59] по микроскопическому изучению сплавов Fe — Ni — Al-систе мы, проведенные в 1949—1952 гг. с целью проверки своей первой диаграммы [32]. В этих работах были получены хорошие микро фотографии исследуемых сплавов, удачно расшифрованные с

18