книги из ГПНТБ / Бердичевский, Марк Наумович. Электрическая разведка методом теллурических токов

.pdfтрического горизонта высокого сопротивления. Существенно от метить, что при наличии дополнительных сведений о геологиче ском строении и геоэлектрическом разрезе исследуемой террито рии теллурические аномалии поддаются расшифровке и в более сложных условиях, причем становится возможным их количе ственное истолкование и построение схематических структурных карт по опорному горизонту. Вследствие этого метод теллуриче ских токов желательно комплексировать с другими методами геофизической разведки, в частности с опорными электрическими пли сейсмическими зондированиями.

3. Сравнительно невысокая точность структурных построе

ний. |

В связи с этим работы методом теллурических токов могут |

иметь |

рекогносцировочный или поисковый характер. |

4. |

Чувствительность к локальным неоднородностям поверх |

ностного покрова.

Перечисленные особенности метода теллурических токов по существу определяют сферу его промышленного применения. Намечаются два основных направления работ.

1. Региональная теллурическая съемка с целью тектониче

ского |

районирования обширных территорий и выделения наибо |

лее перспективных участков для дальнейшей разведки. |

|

2. |

Поиски отчетливо выраженных локальных структур в райо |

нах |

с выдержанным геоэлектрическим разрезом \ |

1 Здесь остался не освещенным вопрос об экранирующем влиянии про межуточной высокоомной толщи на поле теллурических токов. Теоретически этот вопрос изучен пока слабо. Некоторые общие соображения о характере ■такого влияния даны в главе, посвященной геологической интерпретации.

ЧАСТЬ II

РАБОТЫ МЕТОДОМ ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ТОКОВ

Глав а IV

РАЗВЕДОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ТОКОВ

§ 17. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ МЕТОДОМ ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ

ТОКОВ

Общие вопросы

Электроразведочная партия, ведущая работы методом теллу рических токов, состоит из нескольких самостоятельно действую щих отрядов, оснащенных идентичными аппаратурными ком плектами. Один из отрядов обслуживает базисную станцию, помещаемую в неподвижной базисной точке. Остальные отряды выполняют наблюдения теллурических токов на полевых стан циях в различных точках площади съемки. Наблюдения обраба тывают в камеральном бюро.

Партия обычно состоит из двух-четырех отрядов х. В состав каждого отряда, как правило, входят инженер-оператор и дватри рабочих. При исследованиях в труднодоступной местности, где аппаратуру и оборудование переносят вручную, число рабо чих в отряде увеличивают до десяти.

Распорядок рабочего дня партии устанавливают в зависи мости от суточного хода среднепериодных вариаций поля ТТ. Наиболее благоприятными для разведочных наблюдений являются часы, к которым приурочены устойчивые вариации поля ТТ. Эти вариации по представлениям В. А. Троицкой наблюдаются чаще всего в первой половине мировых суток. Другие исследова тели связывают устойчивые вариации поля ТТ с дневными ча сами местного времени. Указанные представления всегда ну ждаются в уточнении применительно к месту и времени теллури ческой съемки. Поэтому в партии необходимо вести регулярный контроль (по крайней мере в форме визуальных наблюдений или кратковременных записей) за суточными изменениями ампли туды устойчивых среднепериодных вариаций поля ТТ. Практи-

1При проектировании работ методом теллурических токов следует иметь

ввиду, что увеличение числа полевых отрядов в партии благоприятствует снижению стоимости наблюдений на одной координатной точке.

8 Заказ 1848. |

ИЗ |

ческпй смысл этого контроля заключается в том, что особенности суточного хода среднепериодных вариаций часто повторяются в течение нескольких дней подряд и, следовательно, по результа там регулярных наблюдений можно делать более или менее уве ренный прогноз поведения поля ТТ.

На вооружении теллурической партии иногда имеется и аппа ратура для выполнения опорных электрических зондирований, которые производятся на наиболее интересных участках площади съемки, намечаемых по данным предварительной геологической интерпретации результатов теллурических наблюдений. В ряде случаев с этой целью организуют самостоятельную партию элек трических зондирований, охватывающую редкой сетью исследо ваний площади, разведываемые несколькими теллурическими партиями. В некоторых геофизических предприятиях практи куется комплексирование наблюдений теллурических токов

ссейсморазведкой.

Вкачестве транспортных средств при работах методом теллу рических токов в зависимости от условий передвижения исполь

зуют автомобили (типа ГАЗ-67, ГАЗ-69, ГАЗ-51, ГАЗ-63), ка тера (грузоподъемностью до 500 кг) пли авиацию (гидросамолеты и вертолеты).

Виды теллурической съемки

Различают два вида работ методом теллурических токов: региональные исследования и поиски локальных структур.

При региональных исследованиях применяют как площад ную. так и маршрутную съемку. Обычно работы проводят в мас штабе 1 : 1000000, 1 : 500000. Расстояния между полевыми точ ками в зависимости от задачи и условий наблюдений выбирают от 5 до 15 км.

Поиски локальных структур, как правило, проводят путем площадной съемки в масштабе 1 : 100000, 1 : 200000. При поиско

вых |

работах расстояния между полевыми точками колеблются |

от 1 |

до 4 км. |

Максимальное расстояние между базисной и полевой точками

Расстояние от базисной до полевой точки должно быть таким, чтобы между составляющими поля ТТ в этих точках существо вало линейное однородное соответствие типа (124). Это расстоя ние, очевидно, зависит от особенностей поля ТТ в исследуемом районе. В центральных зонах крупных осадочных бассейнов оно может достигать 60—80 км. В прибортовых частях впадин максимальное расстояние между базисной и полевой точками часто сокращается до 25—30 км.

Для определения максимального расстояния между базисной и полевой точками на исследуемой территории проводят неболь шой объем предварительных наблюдений при различном удале-

114

пип от базисной точки (от 30 до 80 кж). В качестве максимального расстояния выбирается такое, при котором обработка наблюде ний теллурических токов по способу эллипсов еще дает надежные результаты

Если в районе исследований даже при небольшом удалении от базисной точки способ эллипсов неприменим (при обработке наблюдений получают большой разброс точек около дуги поле вого эллипса), то максимальным расстоянием между базисной и полевой точками считают 30 км, а обработку наблюдений осуще ствляют ио способу треугольников.

Опорная базисная сеть

При крупномасштабной съемке небольшой площади базисную станцию следует располагать в центре исследуемого района с та ким расчетом, чтобы все проектируемые наблюдения можно было

выполнить, |

не меняя местоположения базисной станции. |

В случае |

региональных исследований, охватывающих значи |

тельную территорию, положение базисной станции приходится периодически менять, так как размеры исследуемой площади во много раз превышают максимально допустимое расстояние между базисной и полевой точками. При этом базисные станции помещают в точках опорной сети, которую предварительно со здают путем обязательных двукратных наблюдений, выполняе мых с заменой приборов и измерительных установок (под заменой измерительных установок понимается повторная размотка изме рительных линий). Иногда опорные наблюдения проводят одно временно при помощи четырех приборов (по два прибора в каж дой опорной точке). В последнем случае на каждой точке выкла дывают две различным образом ориентированные измерительные установки.

Расстояние между точками опорной сети не должно превышать максимально допустимого расстояния между базисной и полевой точками, принятого в партии.

Примеры опорных сетей, предназначенных для съемки раз личных по размерам площадей, приведены на рис. 67. В наиболее простых случаях, когда расстояние от центра планшета до его границ не превышает удвоенного максимально допустимого рас стояния между базисной и полевой точками, опорную сеть разби

вают так, |

как показано на рис. 67, а, б, |

в. |

Здесь I — исходная |

|

базисная |

точка, от которой результат |

измерений |

передается |

|

к вынесенным базисным точкам II, III, IV, |

V (точки, |

в которых |

||

проводят совместные наблюдения теллурических токов, соеди нены прямыми линиями).

При съемке участков, имеющих большие размеры, опорные

наблюдения ведут на замкнутых ходах, образующих |

систему |

1 Способы обработки наблюдений будут описаны ниже. |

|

8* |

115 |

полигонов (рис. 67, г, д'). Результаты наблюдений контроли руют при этом невязкой замкнутых ходов. Такую опорную сеть можно разбивать в несколько этапов. На каждом этапе отраба тывают 3—4 замкнутых хода и проводят рядовые промежуточные наблюдения теллурических токов в окрестности точек опорной сети. В ходе последующих работ опорную сеть наращивают и наблюдения переносят на соседний участок.

О•£

Рис. 67. Примеры опорных базисных сетей. Максимально допустимое расстояние между полевой и базисной точками равно 35 км.

1 — границы площади съемки; 2 — точки опорной сети.

На рис. 67, е показано, как разбивают многозвенную опорную сеть при маршрутной съемке. Максимально допустимая длина незамкнутого маршрута 300—800 км (9—И опорных точек). Во всех случаях, когда это осуществимо, рекомендуется прово дить маршрутные исследования на замкнутых ходах (желательно с диагональными пересечениями), что обеспечивает возможность более полного контроля полученных результатов.

§ 18. АППАРАТУРА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ТОКОВ

Стандартный комплект аппаратуры для наблюдений теллури ческих токов состоит из осциллографа, радиостанции и телевклю чателя. Аппаратура монтируется в кузове автомобиля и легко может быть приспособлена для переноски.

Общая схема аппаратурного комплекта приведена на рис. 68. Ниже кратко описаны основные узлы этого комплекта.

116

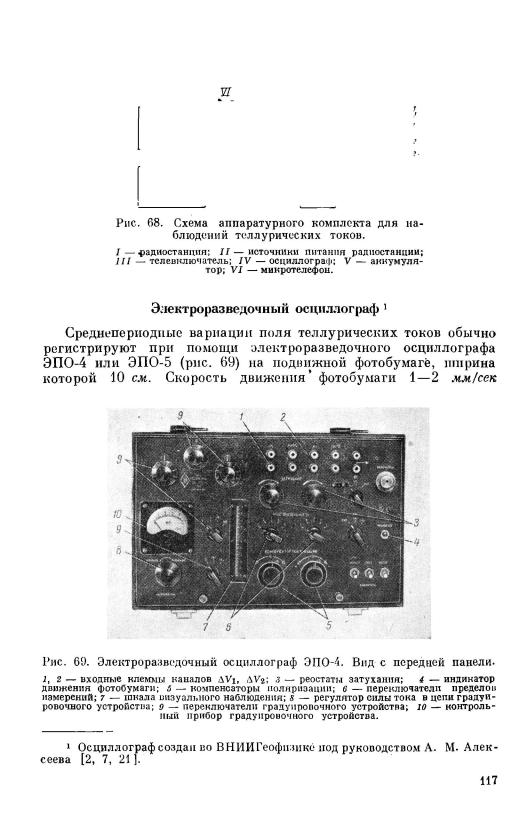

(лентопротяжный механизм приводится во вращение электриче ским моторчиком). В осциллографе предусмотрена также возмож ность визуального наблюдения за вариациями поля ТТ. Для пи тания осциллографа используется шестивольтовый аккумуля тор НКН-100 и элементы «Сатурн».

Блок-схема осциллографа показана па рис. 70. А. Регистри руемые напряжения подаются па входные клеммы аа, бб кана лов АУх и ДУз. В цепь каждого канала ДУ включены реостат

Рис. 70. Блок-схема осциллографа ЭПО-4 (Л) и прин ципиальная схема канала ДР (/>).

затухания I, компенсатор поляризации III, переключатель пре делов измерения IV и зеркальный гальванометр ДУ (А или Г2). Гальванометры ДУ с подключенными к ним емкостями имеют период собственных колебаний около 0,5 сек. и критическое сопротивление 600—800 ом. Оба капала ДУ подведены к градуиро вочному устройству II, представляющему собой потенциометри ческий делитель, питаемый элементом «Сатурн». Схема потенцио метрического делителя аналогична схеме, применяемой в электроразведочном потенциометре ЭП-1. При помощи градуировочного устройства в цепь каждого канала можно поочередно вводить

прямоугольные импульсы |

напряжения заданной величины |

(от -£-0,05 мв до ±495 мв), |

контролируемые прибором класса 1,5. |

По величине градуировочных импульсов определяется чувстви тельность гальванометров ДУ к входному напряжению.

118