книги из ГПНТБ / Пилягин А.В. Пути повышения качества проектирования и возведения фундаментов в Марийской АССР

.pdfно. По таким материалам трудно установить причину чрезмерные деформации зданий и сооружений. Поэто му в некоторых случаях приходилось проводить допол нительное обследование объектов в натуре, а также оп ределять физ'нко-М'ехаиичеокие характеристики грунтов основании.

Ниже рассматриваются наиболее характерные де фекты и часто повторяющиеся сшибки в проектирова нии и возведении фундаментов в Марийской АССР, имеющие место при неправильной оценке геологических условий строительной площадки, низком качестве ра бот нулевого цикла, ошибках при проектировании, на рушении технологии строительства работ или отступле нии от проекта.

Хотя |

описываемые |

случаи |

касаются |

Марийской |

|||

АССР, |

но |

аналогичные |

ошибки |

возможны |

и в других |

||

районах |

нашей |

страны, |

поэтому |

автор |

сознательно ле |

||

дает ссылки |

на |

точный |

адрес некоторых |

объектов. |

|||

§1. ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ, ВЫЗВАННЫЕ НЕДОСТАТОЧНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ И Н Ж Е Н Е Р НО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

При проектировании зданий и сооружений, .начиная с выбора их рационального размещения, типа и конст рукции фундаментов, важную роль играют данные ин женерно-геологических изыскании. От правильной оцен ки грунтовых условий площадки зависит величина де формации зданий и сооружений, срок их службы и стоймость проектнфованн-я.

Однако в практике проектирования еще передки случаи недооценней важности геологических изысканий, приводящие к неоправданному сокращению объема изы скательных работ, а также встречаются на практике примеры проектирования зданий по аналогии, без до статочного обоснования. Следует иметь в виду, что под мена инженерного подхода « учету геологических усло вий площадки волевым решением с мнимым экономиче ским эффектом может привести к .серьезным ошибкам в проектировании.

Основные недостатки изысканий, приводящие к ошибкам при проектировании фундаментов, следующие:

1) неточная классификация грунтов при бурении;

20

I

2)отсутствие омважин в пределах .контура здания;

3)отсутствие данных физико-механических свойств грунтов, расположенных ниже острия свай;

4)ошибки в определении плотности песчаных и кон систенции глинистых грунтов;

|

5) |

взятие |

монолитов |

грунта |

с |

небольших |

глубин. |

|

|||||||||||

|

В |

настоящее |

время возрастает |

сложность |

объектов, |

|

|||||||||||||

а также застраиваются территории, ранее считавшиеся |

|

||||||||||||||||||

«епритодиы'мн, |

зданиями, |

|

чувствительными |

к |

неравно |

|

|||||||||||||

мерным осадкам. Все это обуславливает |

необходимость |

|

|||||||||||||||||

постоянного |

повышения |

уровня |

|

инженерио-теологиче- |

|

||||||||||||||

окнх |

изысканий. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Однако проектирование |

фундаментов |

в |

республике |

<' |

||||||||||||||

нередко выполняется |

на |

основе |

неполных |

инженерно- |

|

||||||||||||||

геологических изысканий или даже при их отсутствии. |

|

||||||||||||||||||

Довольно часто в материалах изысканий |

|

отсутствуют |

|

||||||||||||||||

данные физико-механических свойств прунтов, |

находя |

|

|||||||||||||||||

щихся ниже подошвы фундаментов или острия свай, не |

|

||||||||||||||||||

приводятся данные о плотности песков, сжимаемости и |

|

||||||||||||||||||

сопротивлении прунтов сдвигу. Бурение мелких скважин |

|

||||||||||||||||||

не |

дает |

представ л еи-игя о |

грунта*, |

залегающих |

под |

|

|||||||||||||

остриями свай, и исключает возможность |

|

проектирова |

|

||||||||||||||||

ния свайных фундаментов по деформации в соответст |

|

||||||||||||||||||

вии с требованиями |

СНнП |

II—(Б. 5;—67. Иногда |

геоло |

|

|||||||||||||||

ги неверно полагают, что грунты, залегающие |

на |

уров |

|

||||||||||||||||

не |

забоя |

мелких |

|

скважин, |

|

имеют |

|

значительную |

|

||||||||||

мощность, что нередко приводит |

к |

серьезным |

ошибкам |

|

|||||||||||||||

в проектировании. Например, один из жилых домов был |

|

||||||||||||||||||

запроектирован |

на |

сваях |

длиной |

7—8 м |

при |

наличии |

|

||||||||||||

данных физико-механических свойств прунтов до глубч- |

|

||||||||||||||||||

ны 3 м. В процессе производственной забивки 40°/о свай |

|

||||||||||||||||||

осталось |

недобитыми |

на |

2—3 |

м. На |

строительстве |

12- |

|

||||||||||||

этажиаго |

жилого |

дома |

|

недобивка |

свай |

составила |

|

||||||||||||

6—7 iM, что также |

объясняется |

|

недостаточным |

изуче |

|

||||||||||||||

нием |

инженерно-геологических |

условий |

площадки, а |

|

|||||||||||||||

также |

применением |

|

маломощного |

|

оборудования |

для |

|

||||||||||||

погружения свай (рис. 3). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

В качестве примера ниже приводится анализ дефор |

|

|||||||||||||||||

маций различных объектов, запроектированных при от |

|

||||||||||||||||||

сутствии |

пли |

наличии |

неполных |

|

данны.х |

инженерно- |

|

||||||||||||

геологических |

изыска нпй. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Анализ условий |

строительства |

|

общежития |

лесотех |

|

|||||||||||||

нической |

школы |

показал |

[36, 37], |

что |

строителями, |

про- |

|

||||||||||||

21

с глубины 2 м. Отсутствие указанных характеристик для несущего и подстилающего слабого слоя грунта не позволяет составить достаточно обоснованный и эконо мически оправданный проект привязки здания в соот ветствии с требованиями ОНи'П II—Б. 1—62. Проек тировщиками в данном случае было принято волевое решение.

iB процессе устройства фундаментов под внутренние опоры, .начатом после возведения кладки наружных стен на высоту 1,5 этажа, выяснилось, что глубина за ложения подошвы фундаментов принята на 84—95 см больше проектной. Увеличение глубины заложения при вело к оппранню фундаментов на суглинки текучей кон систенции, что ухудшило условия их работы. Без доста

точного обоснования строительство |

общежития |

было |

||

перенесено «а 8—10 м, а в качестве |

фундаментов |

были |

||

приняты свайные. Вопрос о переносе здания на |

новое |

|||

место мот быть решен только посте |

дополнительных |

|||

иижен ер но-геологических изыск амий |

и |

технико-экономи |

||

ческого сравнения варианта реконструкции |

фундамен |

|||

тов с вариантом привязки здания на новом |

месте. |

|

||

При выяснении причин некачественного строитель ства данного объекта были допущены ошибки экспер тами, что не позволило им составить достаточно обос нованное заключение.

Еще большие ошибки могут быть допущены в слу

чае, когда проектирование фундаментов ведется |

при от |

||||||||

сутствии данные |

инженерно-геологических |

изысканий. |

|||||||

Примером |

может |

служить |

обрушение |

подпорных |

стсч |

||||

лесопильного цеха. Это — одноэтажное |

здание |

высотой |

|||||||

в коньке 8,5 м, прямоугольное в |

плане |

с |

размерами |

||||||

42Х.18 м. Стены — кирпичные |

.столбы, |

воспринимаю |

|||||||

щие нагрузку от металло-деревяниых ферм, |

с |

заполне |

|||||||

нием пространства |

между |

ними |

бревнами. Кровля |

из |

|||||

волнистой |

азбофанеры. |

Фундаменты под |

кирпичные |

||||||

столбы — бутобетотшьге, |

из |

бута |

мярки |

200 |

и |

бетона |

|||

марки 100. Станы |

подвала |

из бутобетона. В |

процессе |

||||||

устройства фундаментов были допущены отклонения г-т проектных решений, выразившиеся в замене фундамен тов размером 1,5X1,5 м под кирпичные столбы бутобетониой лентой шириной 0,5—0,7 м и глубиной зало жения 1,8 м вместо 2,4 м.

Подсчеты показывают, что уменьшение размеров п >

23

долган фундаментов приводят к увеличению среднего |

|

давления на грунты основания от нормативных |

нагру |

зок с 1,03 до 4,2 мг/ом2 . Такое давление способно |

вос- |

, принять лишь глинистые грунты с углом трепня |

более |

40°. Для глинистых грунтов основания рассматриваемых |

|

фундаментов значение угла внутреннего трения может быть ориентировочно принято равньим 20—24°. Следова тельно, несмотря на устойчивое положение фундамен тов в период строительства по состоянию на конец ок тября 1970 г., когда среднее давление по подошве фун даментов составляло 0,65 «г/гам2, фундаменты могли по лучить чрезмерные деформации в эксплуатационный период. Поэтому было рекомендовано усиление фунда ментов путем увеличения площади подошвы до разме ров 1,5X1,5 м.

Для поддержания давления грунта в подвальной ча сти цеха проектом предусматривалось устройство под

порной |

стены высотой 2,4 |

м, толщиной 0,38 м и шири |

|

ной подошвы 0,7 м. Проведенный анализ |

показал, что |

||

проект |

подпорной стенки |

составлен без |

достаточного |

обоснования, а принятые размеры не обеспечивают не обходимый запас устойчивости, следствием чего яви лось ее разрушение. Этому способствовало также умень

шение ширины подошвы |

фундамента |

с 70 до 38 см и |

||||

откопка траншеи |

глубиной |

30 |

см со |

стороны подвала |

||

одновременно |

на |

всю |

длину, |

а также |

увеличение рас |

|

четной длины |

стенки |

с 7,7 |

до |

13 м при ее спрямлении у |

||

фундамента пилорамы. Усиление существующих под порных стен было выполнено по рекомендации автора с помощью коитрофорсов шириной 50 ом с расстоянием между ними 3,5 м.

Без данных инженерно-геологических изысканий бы ла проведена также привязка двух спаренных жилых домов серии 1—25 М-1. Глубина заложения фундамен тов была принята равной 1,3 м, что недостаточно для слабых глинистых грунтов. Строительство домов велось при низком качестве выполнения работ, о чем свиде тельствуют несовпадение осей стен и фундаментов на 25 см, а также отсутствие перевязки наружных и внут ренних стен. Низкое качество работ, а также пучение грунтов при промерзании привели к развитию сквозных

трещин по периметру стен с раскрытием до |

20 мм и |

к обрушению некоторых простенков. Позднее |

было про- |

21

ведено усиление стен и фундаментов. Схема усиления приведена в главе I I I . Без данных инженерно-геологи ческих изысканий запроектированы также и другие объекты. Безусловно, такую практику возведения зда нии следует считать порочной. Только зная геологиче ские условия площадки, можно разработать экономиче ски оправданный проект привязки в соответствии со строительными нормами и правилами. Основные поло жения по выполнению инженерно-геологических изыска ний изложены в главе IV.

§ 2. ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ ПРИ .ВОЗВЕДЕНИИ НАДСТРОЕК И ПРИСТРОЕК

(При реконструкции зданий1 , и сооружений, вызван ной изменением планировки пли расширением 'Произ водства, часто возникает необходимость повышения их этажности. Проектированию надстроек зданий должно предшествовать тщательное обследование существую щего здания и грунтов основания с установлением:

1) геологических и гидрогеологических условии пло щадки и их изменений в связи со строительством;

2)степени использования несущей способное"-:! грунтов;

3).конструктивных особенностей зданий (величины нагрузок на фундаменты и .их размеры, срок эксплуа тации, чувствительность здания к неравномерным осад кам п т. д.);

|

4) состояния надземных конструкций и |

фундамен |

|

тов. |

|

|

|

|

Определение нормативного давления на грунты ос |

||

нования надстраиваемых зданий представляет |

извест |

||

ные трудности. Существующие нормы СНшП II—|Б. 1—62 |

|||

не |

дают каких-либо рекомендаций по данному |

вопро |

|

су. |

Однако опыт надстроек ж«лы>х зданий |

в |

Москве, |

Ленинграде и других городах показывает, что давление на грунты оснований длительно эксплуатируемых зда ний иногда может быть повышено без увеличения раз меров подошвы фундаментов. Величина возможного увеличения .нагрузки на существующие фундаменты должна назначаться с -учетом конкретных условий строительства и эксплуатации зданий.

25

Рис. 4. Усиление фундаментов про изводственного здания:

1 — существующш'1 фундамеыт; 2—просмо ленная доска; 3—гидроизоляция; 4—вновь

возведенный фундамент.

Формальный .под ход к проектиро ванию надстроек

.может привести к развитию чрезмерньих деформа ций зданий и со оружений [37], Примером может служить рекон струкции меха нических мастер ских (рис. 4). Зда ние одноэтажное, размером в плане 16X10 м- Фунда менты бутобетонные, шириной 70 •см и глубиной заложения 180 ом.

Стены из силикатного кирпича. Перекрытия дере

вянные. При реконструкции |

маотерсгаих |

была осу |

|

ществлена |

надстройка второго |

этажа и |

пристройка |

кузницы. |

Размеры' здания в плане после |

реконструк |

|

ции составили: 10X21 м. При надстройке здания было

решено нагрузку |

от |

междуэтажного перекрытия |

пере |

||

дать |

через пилястры |

на вновь |

возводимые бутобетоп- |

||

ные |

фундаменты |

размером 70X100 ом, примыкающие |

|||

к существующим |

фундаментам. |

|

|

||

Реконструкция мастерских была выполнена без дан |

|||||

ных |

пнженериочгеологичеоких |

изысканий. Более |

позд |

||

ними исследованиями установлено следующее напласто

вание прунтов. Под почвенным |

слоем залегает |

суглинок |

||||

тугопластичной |

KOIHOI потенции |

мощностью |

1,8 |

м, |

имею |

|

щий: коэффициент пористости |

е=0,62—0,7, |

показатель |

||||

консистенции iB=0,32—0,4, |

влажность на границе |

рас |

||||

катывания W p |

=il7—;20°/о, |

модуль деформации |

Е = 150 |

|||

кг/ем2 . Ниже залегают суглинки мипкоплаотичиой кон

систенции мощностью 1,5 м со |

следующими |

физпко- |

||

механичесжимн |

характеристиками: е = 0,59; \VP |

=Л5°/о |

||

В=0,74; |

Е —80 |

кг/см2 ; ф = 22°, |

подстилаемые |

песками |

средней |

крупности и плотности. |

|

|

|

К моменту окончании строительства стены здания

26

имели |

сквозные трещины с |

шириной раскрытия |

до |

20 IMIM. |

Проведанный анализ |

показал, что пилястры |

бы |

ли выполнены с жесткой связью с существующими сте нами, а вновь возводимые фундаменты отделены про смоленной доской, то есть нагрузка от .междуэтажного перекрытия фактически передавалась на существующие фундаменты. Деформанионный шов, необходимый - для отделения пристройки от существующего здания, тах- |Же не был выполнен. Поверочные расчеты показали, что увеличение нагрузки на фундаменты превысило величи ну нормативного давления .на мягкойластичные суглин

ки. Величина нормативного давления на грунты |

осно |

|||

вания при ширине подошвы фундамента |

0,7 м и |

1 м |

||

равна соответственно |

1,60 |

и 1,65 мг/ом2 . |

Фактическое |

|

давление по подошве |

от |

нормативных налрузок |

соста |

|

вило при учете совместной работы существующих фун даментов и пристраиваемые 1,65 ЮГ/CIM2 , а при раздель ной работе 5 кг/гам2. Следовательно, обеспечение совме стной работы пристраиваемы.х фундаментов с существующими путем закладки металлических или железобетонных балок через отверстия, пробитые в су ществующем фундаменте, а также обжатие грунта под пристраиваемыми фундаментами позволили бы избе жать появления чрезмерных деформаций стен. Позднее •раскрытие трещин вертикальных стен прекратилось вследствие включения в работу вновь пристроенных фундаментов.

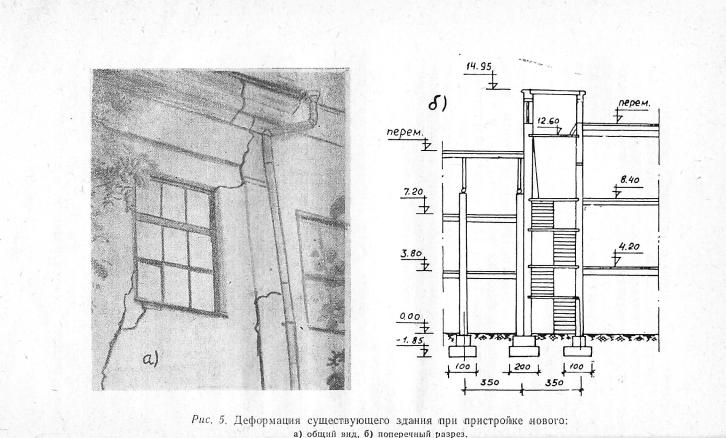

В городских условиях часто приходится возводить новые здания близко к старым. При этом следует пре дусмотреть необходимую прочность основания не толь ко возводимого здания, но и не допустить нарушения устойчивости существующих фундаментов. Игнориро вание факта взаимного влияния соседних фундаментов может привести к чрезмерным деформациям зданий и сооружений и даже к авариям. Отсутствие у строите лей и проектировщиков ясного представления о харак

тере деформаций |

основанмй существующего |

и |

примы |

|||

кающего |

зданий, |

построенных |

в разное |

время, |

привели |

|

к развитию чрезмерные деформаций |

существующего |

|||||

корпуса |

фабрики |

«Труженица» |

(рис. |

5а). |

Здание в |

|

плане Г-образной формы, 2-этаж'ное, было построено в 1962 г. В 1971 г. закончилась пристройка 3-этаж'Ного производственного корпуса размером в плане 66X18 м,

27

имеющего фундаменты под стены ленточные сборные,

шириной 100 ем, .-под колонны— монолитные, |

размером |

|||

2,4X2,4 м. |

|

|

|

|

.Перекрытия из |

сборных |

железобетонных |

плит, |

сте |

ны из силикатного |

кирпича. |

|

|

|

Геологические |

условия |

площадки следующие: |

свер |

|

ху залегает суглинок тугопластичиый мощностью 1,2 м,

подстил a eiMibifi суглинками |

мяикопластичной |

и |

текуче- |

|||||

пластичной |

консистенции |

с отдельными |

прослойками |

|||||

водонасыщенного |

песка |

средней крупности |

п |

плотнос |

||||

ти. Уровень |

грунтовых |

вод |

на глубине 4 |

м |

от |

поверх |

||

ности земли. В |

месте |

примыкания |

нового |

корпуса к |

||||

существующему |

проектам |

предусматривалось |

устрой |

|||||

ство деформационного |

шва |

шириной |

2 |

см, |

разрезаю |

|||

щего стены до обреза фундамента. В указанных грун

товых |

условиях |

при |

высоте |

существующего |

корпуса |

||||

10 м и вновь |

пристраиваемого |

16,8 м принятая |

ширина |

||||||

деформационного |

шва |

оказывается |

недостаточной. |

||||||

Проверка |

показала, |

что |

деформационный шов |

факти |

|||||

чески |

не |

б.ыл |

выполнен. |

Фундамент пристройки |

оказал |

||||

ся монолитно |

связан |

с |

фундаментом |

существующего |

|||||

корпуса, что привело к дополнительной его загрузке от веса возводимого здания (рис. 56).

Указанные ошибки в проектировании и возведен и >i фундаментов здания швейной фабрики привели к по явлению значительных трещин в стенах существующего

корпуса п необходимости его реконструкции. |

|

|

|||

Аналогичная |

ошибка |

допущена |

проектировщиками |

||

11 строителями при возведении 5-эта.жпюго |

жилого |

до |

|||

ма, пристраиваемого к ранее построенному |

такому |

же |

|||

дом.у. Оба здания строились по типовому |

пюоекту |

се |

|||

рии" I-447С-36. |

|

|

|

|

|

Строительство |

первого |

дома было |

закончено в мар |

||

те 1971 г., а в октябре были начаты работы по возведе нию фундаментов пристраиваемого дома. Возведение 5

этажей |

пристраиваемого дома |

было закончено в апре |

||||

ле 1972 |

г. В июне 1972 |

г. в стенах 4 и 5-,го этажей |

ранее |

|||

выстроенного дома, появились |

трещины |

шириной |

до |

|||

30 мм. Ширина раскрытия температурного |

шва |

по |

осп |

|||

«4» вверху составила |

120 мм. |

Ввиду того |

что |

темпе |

||

ратурный шов был устроен только в наружных стенах, развивающиеся деформации здания привели к раскры тию трещин по внутренней стене и выходу лестничного марша из плоскости стены на 50 мм (рис. 6).

29-