книги из ГПНТБ / Цапенко, М. П. София. Тырново. Пловдив

.pdf

94

щались также при декоративном убранстве жилых помещений.

Резьбой покрывались преимущественно потолки («тавани»). Обыч но в центре такого резного потолка делалась розетка, изобра жающая солнце, а от нее расходились исполненные резьбой лучи. Таким образом, жилая комната как бы представляла собой отдельный мир со своим солнцем. Это та же идея, что и в хри стианской культовой архитектуре, в которой купол церкви также изображает небо, а часто звезды и солнце.

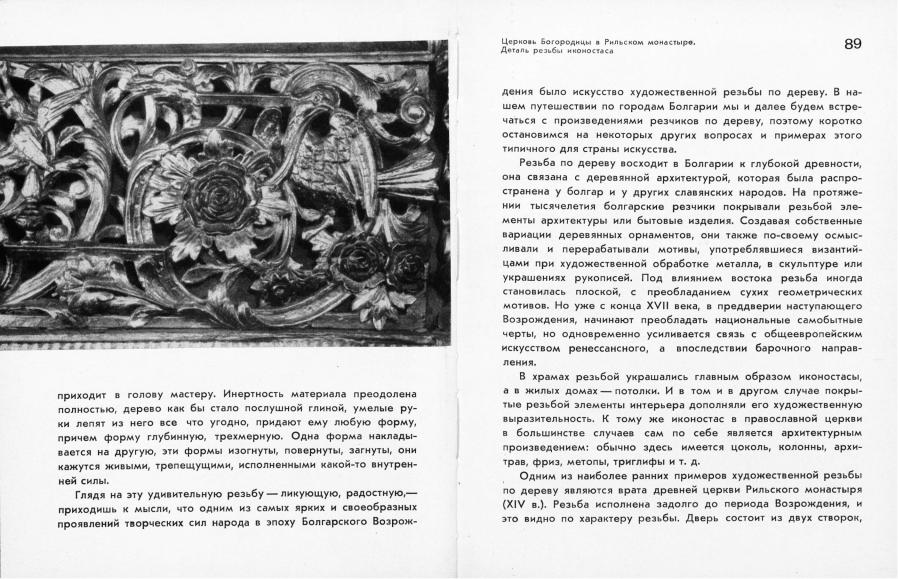

Если в Тревенской школе резьбы заметны мотивы европей ского Ренессанса, то в Дебырской школе в ряде примеров более отчетливо выступают рельефные, сочные формы барокко. Сама архитектоника иконостаса также подчиняется прихотливым ба рочным приемам: средняя часть иконостаса делается заглублен ной, а боковые части выступают вперед. Более рельефной ста новится сама резьба, спокойный фон исчезает. Цветы теряют всякую условность, они становятся вполне реалистическими: это розы, георгины, нарциссы, тюльпаны и т. д. Все чаще изобра жаются человеческие фигуры, вырезаются целые сцены из Ста рого и Нового завета. Эти сцены имеют мало общего с тради ционной библейской иконографией, нередко они носят даже

юмористический характер. |

Скорее, это похоже на иллюстрации |

||

к народным |

рассказам |

и |

пословицам. |

Мастера |

Дебырской |

школы исполнили иконостасы в церкви |

|

Богородицы в Пазарджике (середина XIX в.), в Бигорском (1800— 1807) и Лесновском (1811— 1814) монастырях, а также в церквах городов Скопле и Призрен (теперешняя Ю гославия). Наиболее известным мастером этого направления был Петр Филиппович.

В последующие годы (1850— 1878) получает развитие Калоферская школа резьбы, ведущим мастером которой был Антон Станишев. В эти годы уже появляется фабричное производство мебели, бытовых изделий, а также культовых предметов — икон,

95

светильников и т. д. Поэтому самобытное искусство резьбы при ходит в упадок. Калоферская школа в какой-то мере исходит из принципов ампира. Сплошная резьба исчезает, главным эле ментом иконостаса становятся иконы, вставленные в различного

рода |

рамки |

и медальоны. |

Исчезают и дорогие сорта дерева — |

|||

орех, |

груша, |

ясень — |

они |

заменяются дешевой |

сосной, |

в луч |

шем случае окрашенной бронзовой краской. |

|

|

||||

Лучшими работами Станишева считаются иконостасы церкви |

||||||

Семи |

мучеников в |

Софии, о которой речь |

была |

выше, |

||

св. Троицы в Свищове, а также ряд иконостасов в Враца, Силистре, Габрове и др.

Однако мы изрядно отвлеклись...

В создании художественного образа Рильского монастыря огромную роль играет также орнаментальная и тематическая жи вопись. Наибольшее внимание было обращено на роспись главной монастырской церкви Рождества богородицы. С 1840 по 1872 год церковь расписывается на средства многочисленных дарителей из среды духовенства, а также городских и сельских зажиточных людей. Эти росписи исполнены безымянными мастерами, вхо дившими в объединения ремесленников (они не ставили своих подписей на произведениях). Исключение составляет только из вестный художник Захарий Зограф, который в специальной над писи свидетельствует, что в 1844 году им расписаны купола церк ви и правая часть клироса.

Считается, что росписи церкви исполнены в основном пред ставителями двух бытовавших тогда живописных школ — Разлогской и Самоковской. (В эти школы входили такие из упомянутых нами мастеров, как Станислав Доспевский, Захарий и Димитр Зографы.)

Росписи покрывают все стены церкви Рождества богородицы от пола до свода куполов, и расположены они по традиции

100

Митрополичья церковь Богородицы (1797) довольно большая

в плане (16 X 32 м), но |

очень скромная по своему наружному |

виду. Это безкупольная |

трехнефная базилика, перекрытая сна |

ружи обычной двускатной кровлей, что никак не напоминает культовое здание. К тому же окна расположены высоко над

уровнем |

земли, |

что |

придает зданию вид не то |

сарая, |

не то |

|

склада. |

Мы уже |

говорили |

о том, что турецкие |

власти |

только |

|

в 30-е годы XIX века |

пошли |

на послабление своих запретов в от |

||||

ношении церковного строительства, а до этого верующие вынуж дены были строить церкви, никак не напоминающие традицион ный их облик. Таким было и это здание, оно даже заглублено больше чем на метр в землю, чтобы быть менее заметным.

Здание несколько раз перестраивалось и расширялось; вна чале оно было однонефным и совсем небольшим. Эти перестрой ки и достройки велись неумело: ширина нефов и расстояния между колоннами оказались разными, продольные и поперечные стены расположены не под прямыми углами; опирающиеся на колонны арки, несущие перекрытие, также выполнены небрежно, криво, косо. Но вы не заметите всего этого, так как взор ваш сразу остановится на дивном иконостасе. Это один из подлинных шедевров художественной резьбы по дереву, и ему посвящено не одно специальное исследование болгарских ученых. Большую художественную ценность представляют также и иконы этого иконостаса, исполненные в основном основателем Самоковской живописной школы Христо Димитровым.

Имена резчиков также известны. Центральную часть иконо стаса в конце X V III века исполнил мастер Антон в одном из афонских монастырей, где он тогда жил и работал. В ту пору Афон был одним из центров художественного ремесла по убран ству православных церквей. В 1798 году этот иконостас был разобран на части, доставлен в Самоков и установлен в митро